Keyword

7月19日の土曜日は南アフリカのラグビーファンや関係者にとっては、非常に良い週末になったはずだ。スプリングボックスはジョージア代表に圧勝、そして、その弟分である南アフリカ代表 U20(ジュニア・ボックス)はワールドラグビーU20チャンピオンシップ(U20 RWC)の頂点に立った。ジュニア・ボックスの試合を観ていると、場面によってはスプリングボックスの試合を観ているようで、その『強さ』や『上手さ』が継承されていることがよく分かる。

◆ジョージア代表レロスとのスクラム対決。

兄貴分であるスプリングボックスはザ・ラグビーチャンピオンシップ(TRC)前の最後の調整の機会でもあるジョージア代表とのテストマッチに臨んだ。場所はネルスプリット(ムボンベラ)にあるムボンベラ・スタジアム。2010 FIFAワールドカップのために建設されたこのスタジアムでは、これまで5回テストマッチが行われており、スプリングボックスはすべて勝利を収めている。

ジョージア代表『レロス』は現在、ワールドラグビーランキング第11位。FW、特にスクラムにこだわることで知られている。レロスとはラグビーと似たジョージアの伝統的なコンタクトスポーツである『レロ・ブルティ』から名付けられた愛称だ。

ラグビーとは関係ないが、筆者は20年前に仕事でジョージアに1か月ほど滞在したことがある。強烈な印象として残っているのは「タマダ」という宴会の仕切りの習慣だ。

ジョージアの宴会ではタマダなる仕切り屋が最初にスピーチして、ワインを一気飲みする。ちなみにジョージアはワイン発祥の地と言われており、アルコールの中でもワインを好む人が多い。その後、参加者が順にスピーチをした後、同様に一気飲みして次に続ける。それが何周か回っていくのであるが、問題はその一気飲みはワイングラスではなく、ビールの中ジョッキぐらいの大きさのグラスが用いられることだ。

結局、2時間程度でワインのフルボトル2本以上の量を飲む、いや、飲まされることになる。たぶん、いまの日本では絶対に許されない習慣だろう。

当時、日本からの客人は珍しく、筆者はどこに行っても歓迎され、夕食時だけではなく昼食時にも宴会が催された。ジョージア人には体質的にアルコールの弱い人はいないと思ったほど、皆、酒が強く、昼食時のタマダで、ワインを何度か一気飲みした後、平然と職場へ帰っていく。

こちらは意識朦朧としながら午後の仕事に取り掛かり、夕方になりやっとアルコールが抜けてきたかと思ったら、今度はさらに本格的なタマダ夜の部が始まるのである。

そんな感じで毎日を過ごしたので、ジョージアではタマダ以外の記憶がほとんどない。ジョージア・ワイン自体は美味しいのだが、落ちついて味わったのは帰国後、顧客から土産に持たされたワインを普通に飲んだ時だった。

したがって、ジョージアと聞くと豪快奔放なイメージがあり、ラグビーでもFW戦、特にスクラムにこだわるという特徴は筆者の中では違和感なくつながるのである。

閑話休題、レロスはこのテストマッチの前週にトヨタ・チーターズ(チーターズ)と親善試合を行っている。この試合はフリーステイトラグビー協会の設立130周年記念イベントのひとつとして行われた。期待に応えてチーターズは24-20で勝利を収めた。

レロスは若手主体の編成で臨んだとはいえ、やはりナショナルチームが単独クラブに敗れることはあってはならない。しかし、今回の相手であるチーターズは、これまでに32回、他国の代表チームと対戦し、11勝を挙げてきた『大物食い』として知られるチームである。

この試合のヒーローは、前の記事でも紹介したWTBントコゾ・マクハザだ。チーターズと契約して間もなくこのビッグゲームに出場した。前半18分、そして17-20で迎えた後半73分には22m付近から2人のタックラーをかわし、右側タッチライン沿いを走り抜き逆転トライを決めた。

後半、チーターズは押され気味で、このまま終わるかと思われたところでの快走だった。マクハザはこの試合で完全にチーターズファンの心をつかんだ。チームとしても7月末から始まるカリーカップに向けて勢いがついた。

さて今回のテストマッチの会場となるムボンベラは日本人にはあまり馴染みがないが、南アフリカの北東部に位置し、有名なクルーガー国立公園の玄関口になっている。モザンビークやエスティワニ王国との国境にも近く交通の要衝となっている。

ムボンベラ周辺は1890年代よりアフリカーナーの農業入植者が多く入ったため、現在でも白人人口が全体の半分を占める。ラグビーどころであり、ドウェイン・フェルミューレン、ファフ・デクラークの出身地である。クワッガ・スミスもムボンベラ近郊のライデンバーグという小さな街の出身だ。

余談だが、ムボンベラは2009年にネルスプリットから改称された。この2つの新旧名称の響きを比べると何となく分かると思うが、ムボンベラは黒人の言語の一つであるスワジ語で「小さな場所にいる多くの人々」という意味をもち、ネルスプリットは白人のアフリカーンス語であり、この地で大きな農場を所有していた「ネル兄弟」からきている。

南アフリカ政府は、ムボンベラのケースのように、黒人政権発足以前に白人によって名付けられた多くの都市や町の名称を、黒人の言語に基づく名称へと変更している。

たとえば、前の記事でも紹介したポート・エリザベスは現在、グェベーハに変更され、実は首都プレトリアも正式にはツワネに改称されている。こうした変更は大都市にとどまらず、小規模な行政区域にも広がっている。

このような動きの背景には、南アフリカの負の歴史であるアパルトヘイトの残滓(ざんさい)を一掃しようという狙いがあることは想像に難くない。多くの黒人にとり、都市や町の名称にもその変化を反映させることが必要不可欠だと感じられている。そして、その名称の変更が次の選挙の投票につながるという期待もある。

もちろん、長年その地に暮らしてきた白人住民の中には、何世代にもわたって使い続けてきた名称の変更に強く反発する人たちも多く、実際、プレトリアでは大規模な反対運動も起こった。ただし、名称変更には道路標識や看板、公的書類の全面的な更新が必要となる。特に都市部ではそのコスト負担が自治体の財政を圧迫し、実施が困難になっているケースもある。

また、グェベーハのように発音が難しい新名称や、国際的な認知度が高い旧名称に代えての変更には時間がかかるため、実際には旧名が日常的に使われ続けている例も少なくない。

さて試合の方は55-10、トライ数7-1とスプリングボックスの圧勝だった。

しかし、特に前半は敵将の元イングランド代表、リチャード・コッカリルHCが「スプリングボックスにプレッシャーをかけることができた」と自負していたとおり、レロスの強いヒットとフィジカルを活かした攻撃で、スプリングボックスの動きを幾分抑えることができた。

前半1分に久々にキャプテンとして出場したFLシヤ・コリシがタックルにいった際に、頭が相手とぶつかったため頭部外傷評価(HIA)となり、いきなりベンチに下がる(※代わりにクワッガ・スミスが入るが、幸い脳震盪とは診断されず10分後にピッチへ戻る)。その2分後、猛攻撃をかけるレロスはラインアウト・モールからHOヴァノ・カルカゼが先制トライを決めた。コンバージョンも成功して0-7。レロスが勢いづくのかと思われたが、逆にこれでスプリングボックスは火が付いたようだ。

9分にはこの日初キャップでスコットランドのエジンバラ・ラグビーでプレーしているPRボアン・ベンターが8フェーズ続いた連続攻撃からゴールを割った。続く13分にはこちらも初キャップで地元ムボンベラ出身のHOマルヌス・ファンデルメルヴァがラインアウト・モールからトライ。

さらに18分には先週のイタリア戦でも『超速』な動きをしていたSHグラント・ウィリアムスがラインアウトからレロスのサイドディフェンスの穴を突き、ハーフウェイラインから22メートルライン付近まで激走。その後、WTBエドウィル・ファンデルメルヴァ、LOルアーン・ノルキア、FBアフェレレ・ファシとつなぎ、そして最後はCTBカナン・ムーディが3人を引きずってゴールラインを越えた。ムーディは前週も対面を飛ばしてトライしたが、細身ではあるが人にめっぽう強い。

そして、前半最後はHOマルヌス・ファンデルメルヴァが再びラインアウト・モールからトライを決め、22-10として後半に臨む。

後半はレロスに抵抗する余力が残っていなかったことと、交代で入ったボムスコッドが躍動し、スプリングボックスの独断場になった。

46分にはWTBエドウィル・ファンデルメルヴァ、55分にはファシと交代したFBダミアン・ウィレムセが、やはり交代したばかりのSOハンドレ・ポラードから絶妙なパスを受けトライ。WTBはエドウィル・ファンデルメルヴァの完全復活でチェスリン・コルビ、カートリー・アレンゼと一段と層が厚くなったが、FBもファシ、ウィレムセ、そして、ウィリー・ルルーと誰が出ても遜色がない。

その後も、73分に再びWTBエドウィル・ファンデルメルヴァが、交代したばかりのSHファフ・デクラークのディフェンス背後にできたスペースを狙ったチップキックに上手く反応してグラウンディング。78分にはRGスナイマンお得意のオフロードパスがSHグラント(※SHデクラークはHIAで一時退場)に渡り、最後はクロスパスでWTBアレンゼが無人の野を駆け抜けた。ロスタイムにも相手ディフェンスのギャップをついたSOポラードがトライをして試合を締めくくった。後半だけでも33-0と大差がつき、レロスはスプリングボックスのいい練習台になってしまった。

さて勝負とは別に注目されたのはスクラム対決だ。

この試合の先発フロントローはトライをしたPRベンター、HOマルヌス・ファンデルメルヴァ、そしてストーマーズの不動の3番であるPRニーチリング・フーシェのノンキャップトリオだった。スクラムの強いレロスに対して、あえてこの実験的起用の3名で挑んだ。エラスムスHCとしては層の厚いフロントローをさらに厚くしたいという思いがある。

ちなみにこの日、両チームの先発FW8人の合計体重はスプリングボックスが927キロ、レロスが935キロと、僅かではあるが、珍しくスプリングボックスの方が軽かった。

ただ残念ながら、この試合ではスクラムの回数自体が少なかった。さらに、両チームともスクラムに強いこだわりを持ち、意地の張り合いから駆け引きが多く、正面からきちんと組まれたスクラムは少なかった。多くが崩れたり回ったりして、はっきりとした優劣はつきにくかった。

それでも、初キャップトリオが出場していた前半には2回連続でコラプシングなどの反則を誘い、判定上はスプリングボックスが優勢だったといえる。また、この3人はスクラム以外の場面でもチームに貢献しており、エラスムスHCの期待には十分応えた。

実験的な起用という点では、もう一人注目すべき存在がいた。NO8で先発出場したコーバス・ウィーセである。彼は先週のイタリア戦で初キャップを獲得したばかりで、皮肉にもレッドカードにより4試合の出場停止処分を受けた兄ジャスパー・ウィーセの代役として起用された。

今シーズン、所属するブルズでは主にロックとしてプレーしており、フランカーでの出場もわずか1試合のみ。したがって、NO8としての適性は未知数だったが、エラスムスHCとしては「NO8の選手層を広げたい」という狙いがあったという。この試合では、チームにまだ十分馴染んでいないこともあって、ミスコミュニケーションによる失策が見受けられたものの、NO8としてのプレー自体はおおむね及第点といえる内容だった。

そして、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ(POM)に選ばれたのは、ラインアウトで確実にボールの供給源となり、攻守にわたって体を張ったLOノルキアだった。一般的にPOMには複数のトライを挙げるなど派手な活躍をした選手が選ばれる傾向にあるが、今回は地味で目立たないが、実はトライの起点となるプレーで重要な役割を果たしていた選手が正当に評価された形だ。

こうした選出は、ラグビーの本質をよく表していてうれしい。LOノルキアはロック陣の中では、唯一2試合連続で先発出場を果たした。今回のパフォーマンスを通じて、ベテランが多く競争の激しいロックのポジション争いにしっかりと名乗りを上げた。

ネガティブな点を挙げるとすれば、先発SOとして起用された期待の若手、サーシャ・ファインバーグ・ムゴメズルの不調だろう。試合前のウォームアップ中に股関節を痛めたとのことだが、後半55分に交代するまで、コンバージョンキックは5本中1本の成功にとどまった。

一方、ムゴメズルに代わって入ったポラードは、同じく4本のコンバージョンをすべて成功させたうえ、自らもトライを挙げる活躍を見せ、あらためてそのキックの安定感と存在感を印象づけた。結果として、両者のパフォーマンスが際立って比較されることになったのは否めない。

エラスムスHCは、「選手層を厚くするために、このようにチームを頻繁に入れ替えれば、試合でのリズムを失う」と自認している。そして、「4試合(※キャップ対象外のバーバリアンズ戦も含む)では少し実験的な試みをしたが、結果としてこれらのスコア(※毎試合50点以上)が取れて、結果が出せたことには満足している」ということだった。なお、この4試合でスプリングボックスは1本もPGを狙っていない。

エラスムスHCは7月23日、今後開幕を迎えるTRCに向けて36名のスコッドを選出した。レロスとのテストマッチの後、エラスムスHCはTRCでは、これまでのような実験的な起用を控え、安定したチーム構成に回帰する方針を明言していた。確かにワールドカップ優勝メンバーがメンバー構成の中心となっているが、この4試合で結果を残した若手も名を連ねている。

エラスムスHCは、この4試合で実に48名の選手を起用した。そして、その多くが期待に応えるパフォーマンスを見せた。新戦力たちも、それぞれに与えられた役割を着実にこなし、チームの勝利にしっかりと貢献している。試合を重ねるごとにスプリングボックスの選手層は厚みを増し、誰をベストメンバーとして選ぶべきか、その選択はますます難しくなっているように思う。

今後もしばらくの間、メンバー選定に関しては、エラスムスHCにとって“贅沢な悩み”となりそうだ。

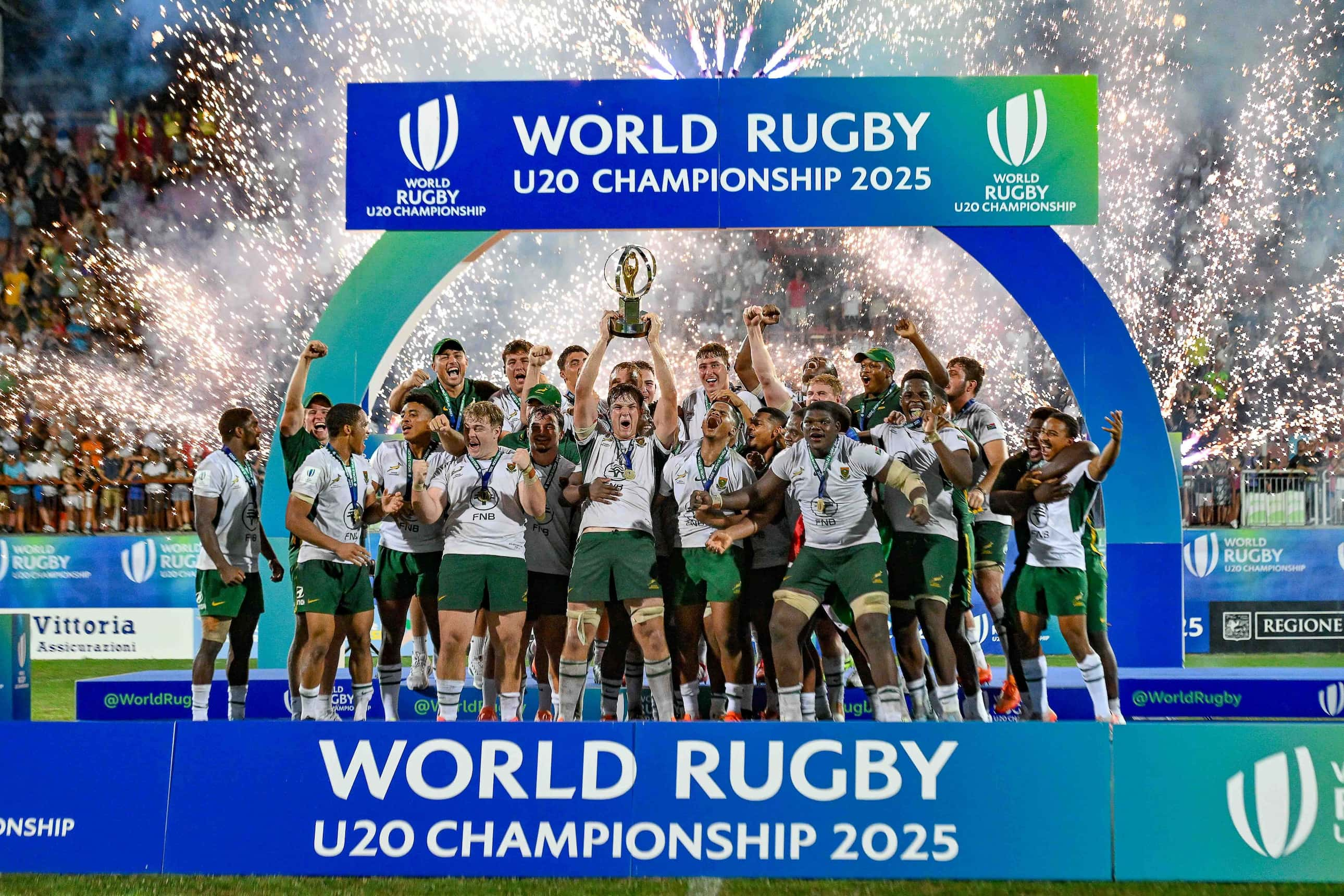

◆ジュニア・ボックス、ワールドラグビーU20チャンピオンシップ優勝!

ムボンベラでのテストマッチの終了後、入れ替わりにイタリア北部の都市ロビゴではワールドラグビーU20チャンピオンシップ(U20 RWC)決勝が、弟分であるU20南アフリカ代表(ジュニア・ボックス)とU20ニュージーランド代表(ベイビー・ブラックス)との間で行われた。

2008年にIRBジュニア・ワールドチャンピオンシップとして始まったこの大会で、ベイビー・ブラックスは6回優勝をしている。対してジュニア・ボックスは2012年に1度しか優勝を経験していない。そして、この大会ではジュニア・ボックスは3位が9回(※14回中)と多く、ブロンズ・コレクターと揶揄されている。いずれにしろオールブラックスの『宿敵』の弟分としては物足りない成績だ。

ちなみにその2012年の優勝チームから、SOハンドレ・ポラード、FLピーターステフ・デュトイ、PRスティーブン・キッツオフなど、のちにシニア・スプリングボックスでキャップを得た選手が8名、スコットランド代表に2名、フランス、イタリア代表に1名ずつ輩出している。やはりレベルの高い選手が集まったチームだったといえる。

ジュニア・ボックスは、U20 RWCのプールステージでは、U20オーストラリア代表(ジュニア・ワラビーズ)、前回王者のU20イングランド、そしてU20スコットランドにいずれも圧勝した。特に、5月のU20ザ・ラグビーチャンピオンシップ(U20 TRC)で24-29と惜敗していたジュニア・ワラビーズに対しては、73-17という大差でリベンジを果たし、チームの成長ぶりを印象づけた。

プレーオフ準決勝では、粘り強く食い下がるU20アルゼンチンにやや苦戦する場面も見られたが、最終的には42-22で勝利し、堂々と決勝進出を決めた。

U20 RWC決勝は、準決勝から5日後に行われ、相手はU20 TRCで優勝したベイビー・ブラックスだ。U20 TRCではやはりベイビー・ブラックスに45-48で惜敗している。

ジュニア・ボックスは前半開始早々の2分、ラインアウトモールからFLゾラ・ニャリがトライを奪取。50メートル以上の距離でも難なく決められる長距離砲のSOヴシ・モヨがコンバージョンを成功させ、幸先よく7点を先制した。そのまま勢いに乗るかと思われたが、14分にはベイビー・ブラックスがラインアウトからのスウィッチ・プレーでトライを返し、食い下がる展開に。その後はSOモヨが2本のペナルティゴールを確実に決め、ジュニア・ボックスは13-5とリードして前半を折り返した。

後半に入り、両者ともPGを1本ずつ加え、均衡状態が続く。ベイビー・ブラックスは、前半24分にレッドカード、さらに後半72分にはイエローカードを受けるなど規律面での課題を露呈した。後半のイエロー直後に数的優位に立ったジュニア・ボックスは、78分、FBギレルモ・モントゥのトライで勝負を決めた。ベイビー・ブラックスは終了間際に意地の1トライを返したが時すでに遅し。

ジュニア・ボックスが23-15で接戦を制し、13年ぶり2度目の優勝を果たした。

現役時代はブリッツボックス(7人制南アフリカ代表)で活躍したジュニア・ボックスのケビン・フットHCは、「今日の勝利は、南アフリカのディフェンスに対する取り組みと情熱があったからです。12月にトレーニングを始めて、ここまで成長してきた選手たちは、本当に素晴らしい」とチームの防御面での成長を称えた。

そして、今回ジュニア・ボックスをキャプテンとして率いたのは、ウェスタン・プロヴィンス(ストーマーズ)に所属するLOライリー・ノートンだ。198センチ、104キロでシニアのロックにしてはもう少し身長が欲しいところだが、まだ19歳。これからも伸びる可能性は高い。

ノートンは実はクリケットの南アフリカ代表 U19にも選ばれており、昨年開催されたU19 クリケット・ワールドカップでも活躍した。本人は将来、どちらを選択するのか、またはこのまま二刀流でいくのか、明言はしていない。ただ、ラグビーファンとしては今回の優勝でラグビーの方に気持ちが傾いてくれればと、と願わずにはいられない。

今回のジュニア・ボックスは、前述の5月に行われたU20 RWCの前哨戦ともいえるU20 TRCにおいて、地元グェベーハでの開催にもかかわらず、ベイビー・ブラックスとジュニア・ワラビーズに連敗して4チーム中3位に終わった。そのため、U20 RWC本大会を前に、ジュニア・ボックスにはさほど大きな期待が寄せられていたわけではなかった。

ノートンは試合後、「U20 TRCがあのような結果に終わり、その後、自分たちがどれだけ努力したか分からない。窮地に追い込まれたけれど、とにかく全力を尽くした。このチームは信じられないほど素晴らしい」と屈辱的な敗北から優勝するまで厳しい試練に耐えた仲間を称えた。U20 RWC前のステレンボッシュでの合宿では相当きつい練習をしたとのことだ。

ノートンの他にもスプリングボックスのSHグラント・ウィリアムスを彷彿させる動きをするSHハーシム・ピード、そしてSOモヨのハーフ団。先制トライを決めた小兵FLニャリとフィジカル・モンスターの大型FL、バト・ハレクラニのフランカー陣。そして兄貴同様にスクラムで相手にダメージを与えたフロントロー、シンピウェ・ンゴメセ、シペシフレ・ムネベレレ、ヘンドリック・ルべ。将来有望で、名前を覚えておくべき選手が多く揃っている。

南アフリカには、枯渇することがないラグビー人材の泉が常に湧き出ている。前述のポラードがそうだったように、早ければ来年にも、このジュニア・ボックスの中からシニア代表に加わる逸材が現れるかもしれない。実際ブルズは、今回のジュニア・ボックスに選出された選手6名を7月末から始まる国内選手権カリーカップのスコッドに加えることを発表した。

繰り返すが、スプリングボックスでは、すでにこの調整期間に行われた4試合ですべてのポジションにおいて次々と有望な選手たちが台頭しており、その選手層の厚さには目を見張るものがある。

このような人材の供給が今後も途切れることなく続く限り、スプリングボックスの黄金時代は続いていくだろう。

【プロフィール】

杉谷健一郎/すぎや・けんいちろう

1967年、大阪府生まれ。コンサルタントとして世界50か国以上でプロジェクト・マネジメントに従事する。高校より本格的にラグビーを始め、大学、社会人リーグまで続けた。オーストラリアとイングランドのクラブチームでの競技経験もあり、海外ラグビーには深い知見がある。英国インペリアルカレッジロンドン大学院経営学修士(MBA)修了。英国ロンドン大学院アジア・アフリカ研究所開発学修士課程修了