Keyword

アフリカ大陸のいちばん下。スプリングボクスの国の右上あたり。ジンバブエが地図に見つかる。先の7月19日、2027年開催のワールドカップ・オーストラリア大会への出場権を同国代表がつかんだ。

アフリカ・カップ決勝でナミビアを30-28で退けての目標成就である。なんでも「9大会ぶり」だそうだ。だとすれば、1991年10月14日の北アイルランド・ベルファストでの対ジャパンが最後のはずだ。

記憶の空は灰色である。忘れがたき月曜の午後、あの場にいた。52-8。桜のジャージィがプールBの最終戦についに腕を突き上げた。

終了後の記者会見。進行役のウェールズ人の報道担当役員が冒頭に述べた。

「これがラグビーなのです。ボールを手に持って走る。体の大きさは関係ない。この試合を子どもたちがテレビ観戦できたのは素晴らしいことだ」

声がよれた。あっ、泣いている。雰囲気を察するに、おそらく名士であろう年配の人物の涙によって歓喜はいっそう浄化された。

では「子どもが見るべき」ラグビーとは。ジャパンは9トライを奪った。これは大会を通して「最多」であった。同じ組のスコットランド、アイルランドのジンバブエ戦でのトライはそれぞれ「8」にとどまった。

翌日、英国のデイリー・テレグラフ紙にジンバブエの9番、ユーアン・マクミランのコメントが載った。

「ジャパンはグラウンドの上を走り回っていた。モール、ラックへの集散も信じられないほど早かった」

ちなみに、この強気のハーフバックは後年に金塊の取引で名を成し、ミスター・ゴールドと呼ばれ、政権中枢をも動かすと噂されながら、2023年にカタールの放送局アルジャジーラのおとり取材による調査報道によって、密輸やマネー洗浄の不正を暴かれた。

平尾誠二主将と宿澤広朗監督の率いるジャパンは、素早く仕掛け、器用にパスをつないで、めまぐるしく攻撃の角度を変化させては防御の網を引きちぎった。後半はなんと8、14、20、32、34、37、41分とトライをたたみかける。

FWによるスコアは、サモア系のエケロマ・ルアイウヒのひとつのみ。あとはバックスで仕留めた。背番号の順に9番の堀越正己、11番の吉田義人、13番の朽木英次はこれでもかとスキルやタフネス、それどころか人間の根源の強さという光を放った。

前掲のテレグラフ紙には、同大会では優勝候補のひとつでもあったスコットランドのイアン・マクギーハン監督のコメントも見つかる。

「ジャパンはボールを持たせると手ごわい相手だ」

チャールズ・ランドル記者は「そうなった」と続け、以下のごとく書いた。

「観客を喜ばせても、めったに試合に勝つことはなかったジャパンが、ここにきて、ようやく白星の笑顔を浮かべた」

このランドル記者、スコットランドとのプール初戦に備えてジャパンの滞在したエジンバラで声をかけてくれた。経緯は忘れたが、一杯おごろうと、古い坂をふらふら進んだところの謎の酒場に連れていかれた。

かすかに変人の匂いがする。皮肉と冗談のほかは口にしない。熱心に働く感じをちっともさとらせなかった。それが「ここにきて、ようやく」ジンバブエを翻弄したジャパンについて、まさに健筆をふるっている。

元気だろうか。いま調べたら、残念、2020年2月に71歳で肺炎のため亡くなっていた。追悼文に「テレグラフに32年在籍のクリケットとラグビー担当」とあり「趣味は彼が所有するジュークボックスのためのレコード収集と絵を描くこととチェス」(スポーツ・ジャーナリスト・アソシエーション)と記されていた。あの夕方は、いかした焦げ茶のビールをごちそうになりました。

34年前。ジンバブエ戦のジャパン。現地の中継映像には、後半20分前後までの両10番のプレー選択のグラフが示された。松尾勝博は19回のレシーブのうちパス14回、キック4回、クレイグ・ブラウンは8回捕球でパス0回、キック5回。そんな展開だった。

あらためて同組のスコットランド(イングランドとの準決勝に6-9の惜敗でベスト4)、アイルランド(準々決勝で優勝のワラビーズに18-19)と日本代表の結果はこうだ。

スコットランド47-9 ジャパン(トライ数7対1)。

アイルランド32-16ジャパン(トライ数4対3)

対ジンバブエはこうなる。

スコットランド51-12。アイルランド55-11。ジャパン52-8。

ラインアウトのリフティングはまだ競技ルールで許されなかった。いわゆる海外出身者は、ロック・3列をこなすエケロマ・ルアイウヒとナンバー8のシナリ・ラトゥのふたりきり。体格、ことに身長は強国にはっきりと劣り、ボール確保、攻撃の機会はどうしても限られた。

だから「球さえ出れば」。そのことは当時の日本ラグビーのもどかしさにして矜持かもしれなかった。ジンバブエ戦はとうとう潤沢に「球が出た」。

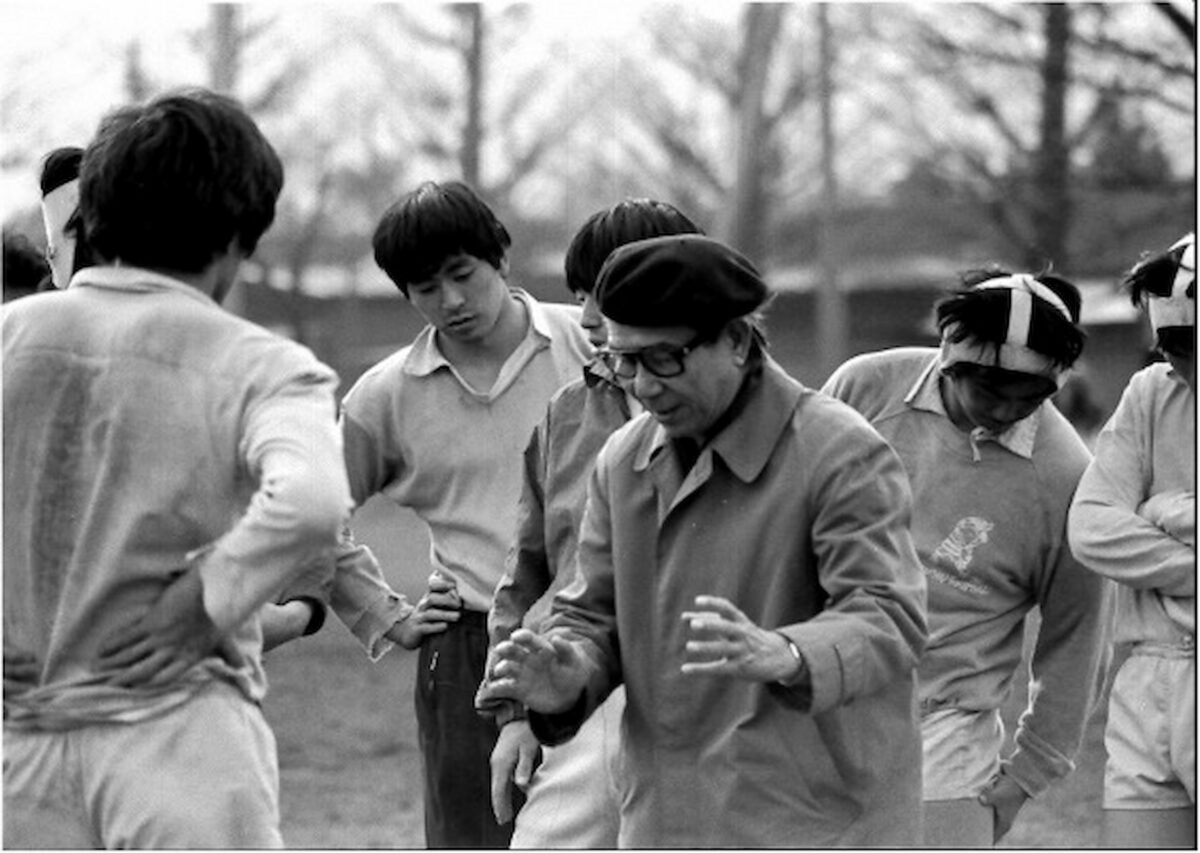

宿澤監督は、メガバンクで重責を担った。ロンドン勤務も長い。ラグビーがアマチュアの時代にアマチュアののりをこえず、しかし、金融のプロフェッショナルらしく、周到な準備をおこたらず、割り切りの鋭さへ結びつけた。

ジンバブエの研究がそうだった。

1990年5月、単身、1泊4日の強行日程で首都のハラレを訪ねた。アフリカ大陸予選の「偵察」のためだ。現地滞在は30時間ほど。録音機に印象を吹き込んで、同時にペンをメモ帳に走らせた。

英語に堪能なので、試合後の交歓会にもへっちゃらで潜入、選手と会話を交わして帰ってきた。翌91年3月にはジャパンBで同国ツアーを敢行する。南アフリカは人種隔離政策への制裁のために国際大会には参加できない。ここがアフリカ大陸の実力国だ。「手の内をさらしても向こうの実力を探るほうが得策」。そう踏んだ。

偵察の成果を聞いたことがある。「バックス勝負ならこちらが上」。ざっと7か月後、その通りとなった。

ベルファストのジンバブエの背番号3はエイドリアン・ガーヴィーであった。のちに南アフリカへ移り、96年11月のアルゼンチンとのテストマッチでスプリングボクスのジャージィをまとった。

99年のワールドカップの対スペインまで計28キャップを獲得。勝率は86%に達した。オールブラックスにもブリティッシュ&アイリッシュ・ライオンズにもフランスにもイングランドにも勝利している。スコットランドを68-10(97年)、ウェールズを96-13(98年)と圧倒した実績もある。

速さと強さを兼ね備え、全盛にはワールドクラスとうたわれて「ターボ」と呼ばれたプロップは23歳のあの日、赤と白のジャパンに振り回された。現在57歳。たまに思い出して苦く笑うのでは、なんて想像すると、ちょっと楽しい。