Keyword

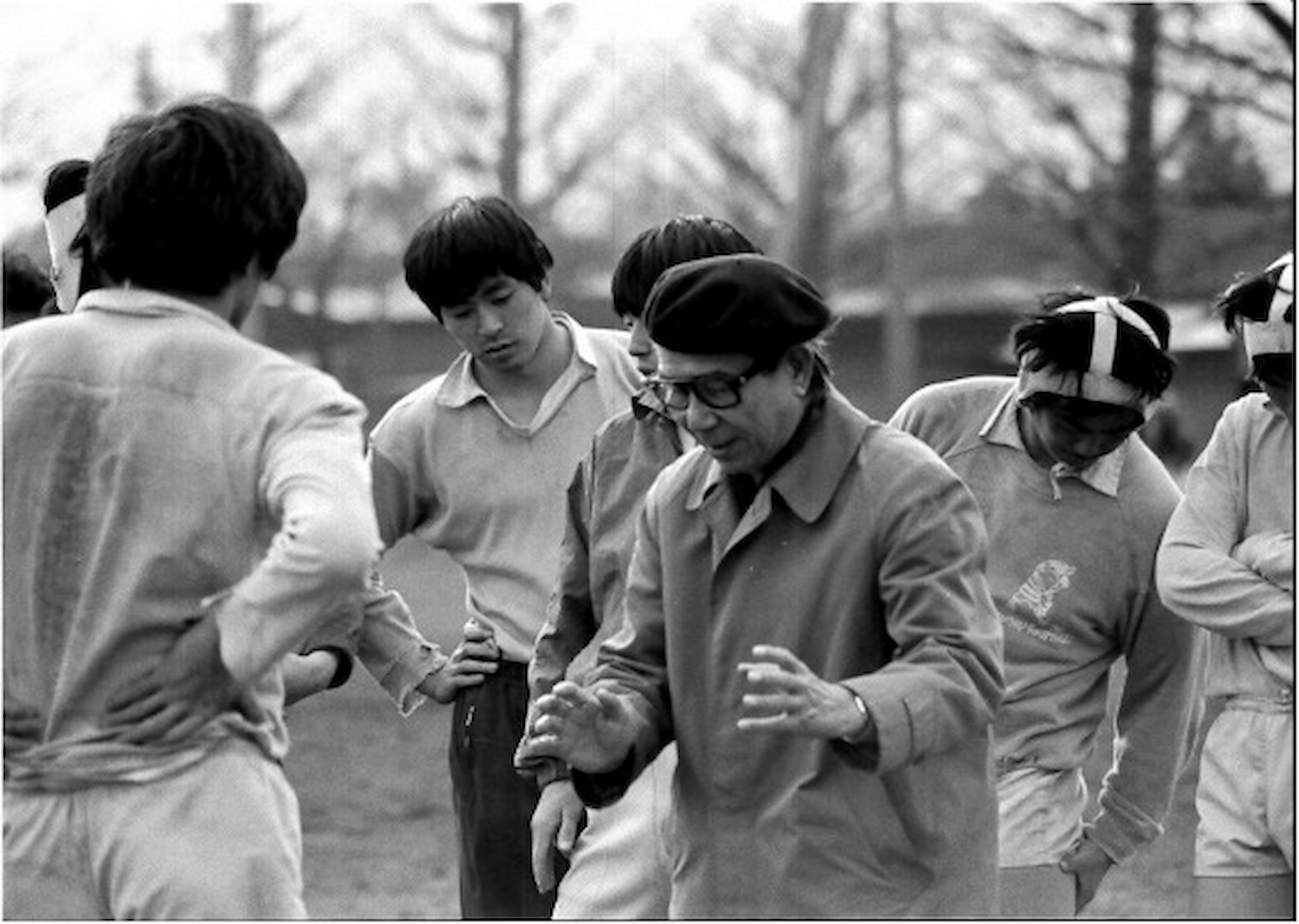

日本代表監督を歴任された大西鐵之祐先生が、早稲田大学ラグビー部監督時に「新しい入部生のために」と題して、次のような文章を残されている。

「人にはいろいろな考えがあり、その考えが行動となる。

そして、その考えと行動が自覚的に繰り返されて、その人の信念となる。

その信念に基づいて、人は一生を最も有意義に終わる。

その一生を顧みて、その信念に忠実に行動した人こそ、最も偉大な人であり、最も幸福な人である。しかし、この信念こそ、最も人間的でなければならない。それが真に人間的でなければ、真の幸福は得られないであろう」

「学の独立と真理の探究を標榜せる大学は、いろいろな学科を通じて知識を吸収する。しかし、それは知得に過ぎず、真に体得したものではない。知得が体得に至るまでには、幾多の自己鍛錬と社会的鍛錬が繰り返さなければならない。すなわち現在の学生はいろいろなことを知っているが、自己の信念というものをまだ持ち合わせていない。真の人間としての修養を重ねんとして集まった諸君が、今混沌とした社会情勢の中にあって、学業とラグビーに精進しようとしている。大学に入った以上、学業をやることは勿論である。学業とスポーツの両立を図る上で、この猛烈なラグビーを何故やるのか。真の自覚的鍛錬にまで最も早く至らしめたい為に、この一文を草するものである」

春の体を鍛える苦しいシーズンを終え、学生の皆さんは、夏合宿前の、しばしの休息期間を迎えていると思います。

これから夏合宿を経て、チームが完成に近づき、秋の本番に向けて、レギュラー争い、優勝への戦いが始まります。

このオフの過ごし方が、夏合宿の成果を決め、公式戦のポジション争いも夏合宿でほぼ決定する、その大事な時期、暑い夏のオフが到来しています。

現役の皆さんには、「今」何をするかが問われています。

何のためにラグビーを志し、ラグビーに憧れ、ラグビーを諦めず、ラグビーを愛し、この春の辛い練習にしがみついてきたのだろうか。

この4年間は、社会人として世に出る前の実験室である。

失敗を歓迎する挑戦台である。

様々なことを試行錯誤し純粋に、まい進することが出来る時間は今しかない。社会に出たら、本当の厳しい闘い、現実が待っている。

大西先生が前述の言葉を残された昭和初期、同時期の作家、山中峯太郎は、次のような言葉を残している。

「あらゆる生物が、鍛えられて強く大きくなり、しかも、真面目(しんめんもく)を現し、さらに生々発展するのは、宇宙的法則である。人間は錬成されなければならない」

これがまさに、耐え抜いてきた春のシーズンであり、これからやって来るピークの夏合宿であり、そして、今である。

大事なことは、その最も苦しい夏合宿にどう向き合うかにかかっている。自主練を怠らず、自信を持って夏合宿を迎えられるか。否か。

自分が学生時代、最もキツイ練習のさ中に、コーチに掛けられた珠玉の言葉が今も忘れられない。

「いやいややったら、倍キツイ。向かって行け!」

全員で行う、インターバルランの最もキツイ練習。その順番に、その個人の姿勢が表れる。

僕たちの頃は、ヘッドスピードというノンストップのインターバルランに、5、6人がひとつのボールを追ってパスを繰り返す。その順番に規定はない。自由である。しかし、最初の組はレギュラークラスが中心であり、上級生が先に走ることが暗黙の順番となっていた。

その最初の組に、レギュラーでもない1、2年生が割って入る時がある。蹴られたボールを追っていくので、基本は誰でも良い。やる気次第だ。上位の組は、ほぼレギュラークラスなので、ついていけない。ぼろぼろになって1周遅れになることもある。

最初の組で走っても、最後の組で走っても、走る距離は同じだ。同じ練習でも、向かって行く時と、気持ちが逃げながら走る時と、全く体の反応が違う。疲れ方も違う。その向かっていく練習は、必ず自分の体に身に着く、大切な練習になるはずだ。

辛いと思うことに、逃げずに、真っ先に飛び込んで行く。

人が嫌がる仕事を率先して、一番に手を挙げる。

人生の中で大切なことをラグビーから学んだ。

自分の青春を賭けて、この4年間で何をしたいのか。

どんな自分を創り上げたいのか。

この4年間を悩み苦しみ、逞しく成長し、

悔いの残らない青春を。

未来は、今が、決める。

真の幸福は、一生懸命のあとにある。

【プロフィール】

渡邊 隆/わたなべ・たかし

1981年度 早大4年/FL。1957年6月14日、福島県生まれ。安達高→早大。171㌢、76㌔(大学4年時)。中学相撲全国大会で準優勝。高校時代は陸上部だった。2浪して早大に入学後、ラグビーを始める。大西鐵之祐監督の目に止まり、4年時、レギュラーに。1982年全早稲田英仏遠征メンバー。現在は株式会社糀屋(空の庭)CEO。愛称「ドス」