Keyword

灰色の塀の中にあるHポール、全面に張られた有刺鉄線、看守が持つ拳銃と散弾銃。そんな異世界にあったのは、ありのままのラグビーだった。全速力で走ってくる相手に、自分の身体を思いっきりぶつける人間たちの姿だった。

ブエノスアイレス随一の裕福なエリアとされるサン・イシドロから車で約30分、隣街サン・マルティンには刑務所がある。2007年に開設されたこの場所は、敷地全体が金網と有刺鉄線の厳重警備で囲まれており、物々しい雰囲気が漂う。2007年の開設以来、殺傷や強盗などの罪を犯した受刑者たちが収監されている。

4回もの身分証明書チェックを受けて、何重ものフェンスを進んでいく。こんなところに観光客が来るはずがない。現地の同行者がいるとはいえ、各ポイントの刑務官はアジア人の私に怪訝な顔を向ける。だが、ラグビーの取材に来たことを説明すると表情は一変した。

「おお、そうか! ラグビー! スパルタンズか!!」

スパルタンズ(スペイン語:Espartanos)──。

このサン・マルティン刑務所は、ユニット46、47、48と区域が3つに分けられており、実はそのすべてにラグビーチームがある。中でも、ユニット48の受刑者たちによって結成されたスパルタンズは、アルゼンチンの刑務所で初めて生まれたラグビーチームだ。

煙草の吸い殻だらけの地面を歩きながら、一つひとつの扉を看守が解錠していく。グラウンドと駐車場を隔てる高い塀の向こうから、練習している声がはっきりと聞こえた。緊張が高まる。

スパルタンズの名は、古代ギリシャで劣勢にもかかわらず自国を守るために、強大なペルシャ帝国に立ち向かった勇敢な剣士たちの名に由来する。たった300人で100万人のペルシャ軍に対抗する戦いを描いた映画「300(スリーハンドレッド)」を毎晩見ていたという、一人の受刑者の発案だった。

発起人はエデゥアルゴ・ココ・オデリゴ(Eduardo “Coco” Oderigo)という一人の弁護士だった。

2009年に初めて刑務所を訪ねた。そこで見たのは、何もすることがなくただ時間を持て余す受刑者たちだった。そして、出所後に再犯で刑務所に戻ってくるケースが社会全体で常態化していた。

というのも、多くの受刑者が育った幼少期の家庭環境は壮絶を極める。両親が麻薬やアルコールの中毒者、家庭内暴力、盗みの強要、飢え。実の親に拒絶されることが、どれだけ辛いことか。刑務所の中でも、暴力や刺傷事件は絶えなかった。そんな過程を考えれば、当然の結果だった。オデリゴは直感した。

「ここでなにかをしなくてはならない」(LA NACION)

オデリゴ自身は、ブエノスアイレスのサン・イシドロ・クラブ(SIC)で9歳からラグビーを始めた。スクラムハーフだった。訪問の際、ある受刑者と会話した。お互いのことを話しているうちに、彼は「ラグビー教えてくれないか?」と言ったのだという。この一言がきっかけで、プロジェクトは動き出した。

暴力的な場所に暴力的なものを持ち込むなんて、何事か。刑務所の上層部たちは難色を示した。だが、ラグビーがいかに人間教育的な要素を含むか、説得を重ねた。こうして最初のトレーニングセッションが開催された。所長は驚いていたという。

「何人もの人たちが私に『また来る』って言ってきたけど、実際に来る人はほとんどいなかったよ」(Federico Gallardo著 “NO PERMANECER CAÍDO La Historia de los Espartanos”)

こうして、スパルタンズの歩みは始まった。近年では、ラグビーを経験した受刑者の再犯率は65%から5%以下と劇的に減少している。かつてサン・マルティン刑務所では、乱闘や些細な喧嘩が原因で月に1人以上の死亡者が出ていた。2014年以降は、誰一人として亡くなっていない。

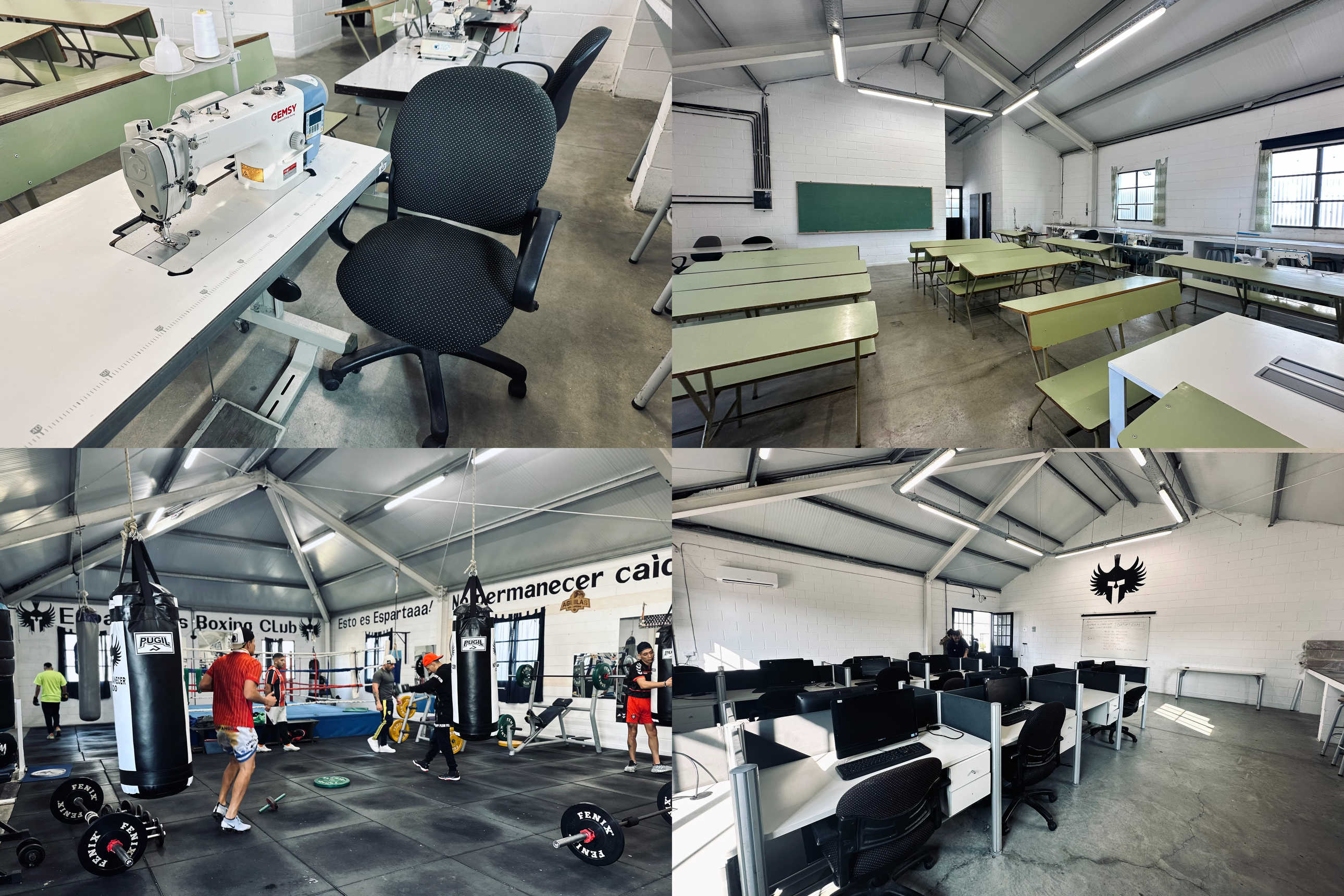

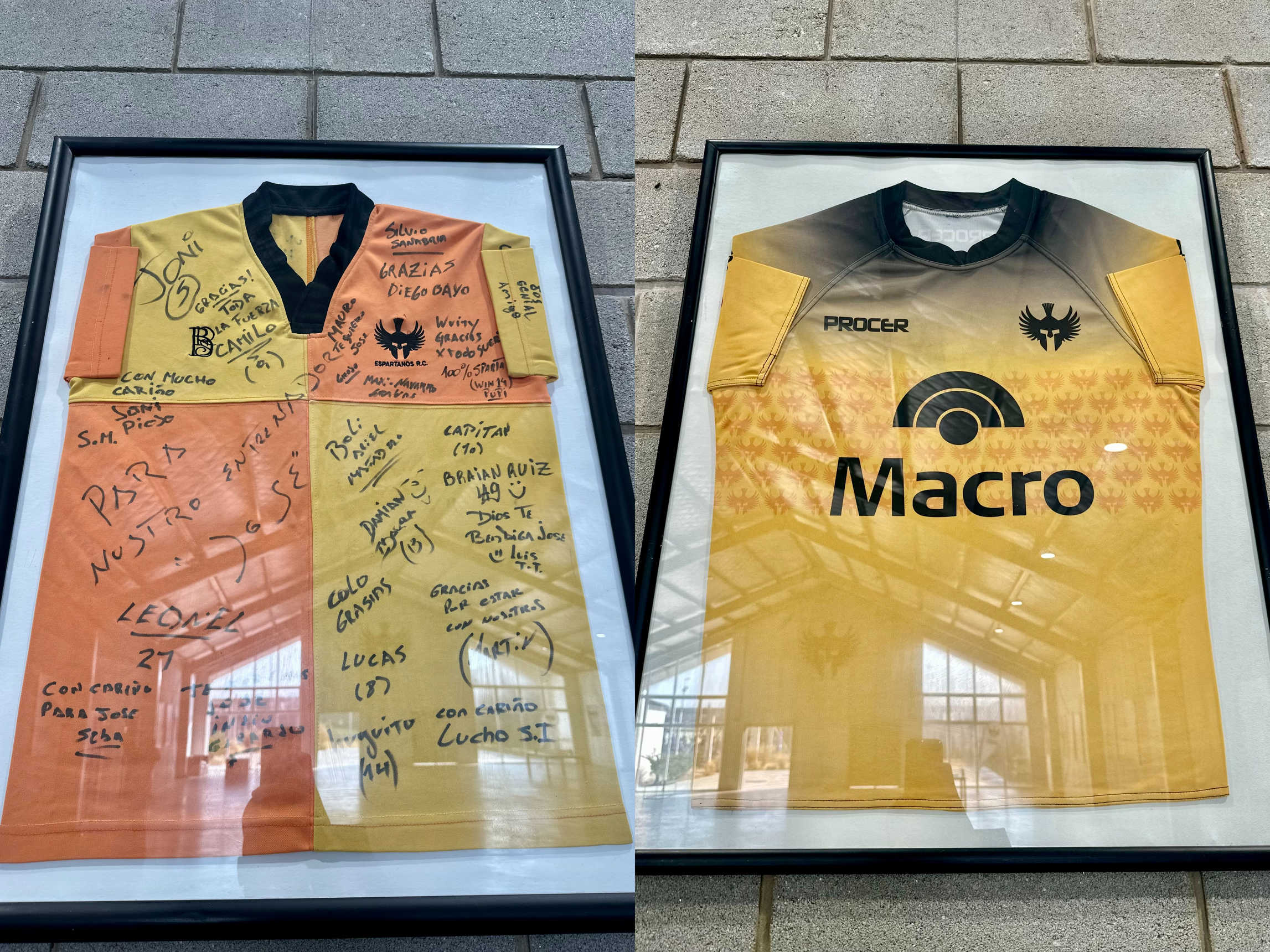

スパルタンズに入ったからといって、刑期が短縮されるわけではない。また、メンバーはラグビーのみならず、ボランティアや奉仕活動にも積極的に取り組む。全員が一堂に会する広さを持つクラブハウスには、ジムの他にコンピュータールームやミシンなども設置されており、社会復帰に向けて技能を習得する。どれもすべて、2016年に設立されたスパルタンズ財団やボランティア、スポンサーの支援によって提供されたものだ。

雑草と小石が混じっていた土のグラウンドは、今では人工芝になった。塀の外では、出所したスパルタンズのOBたちによってチームが結成され、ブエノスアイレスのアマチュアリーグでも活動している。コーチとしてスパルタンズに帰ってくる者もいる。

過去にはアルゼンチン7人制代表のロス・プーマスセブンズのみならず、オールブラックスも5年前の遠征時にスパルタンズを訪ねている。ソニー=ビル・ウィリアムズやアーディー・サヴェア、リーコ・イオアネらが受刑者たちと交流した。2015年には今年4月に亡くなったフランシスコ教皇から招待を受け、バチカンで謁見訪問している。

現在チームのキャプテンを務めるマルセロは、この場所に来てもうすぐ8年になる。かつて強盗犯だった彼は、今はチームでセカンドロー(ロック)を務める。

「私はここで『母親の違う』兄弟たちと出会いました。スパルタンズは家族なのです。ラグビーは私に、第2の家族を与えてくれました」

それまでラグビーの存在は知っていたが、実際にプレーすることはなかった。刑務所でスパルタンズと出会い、ラグビーを始めた。

「ラグビーから学んだことは、生きる上での価値観です。仲間と助け合い、その仲間やレフェリーを尊重すること。ラグビーは人生と同じです。倒れたら、また立ち上がらないといけない」

スパルタンズ財団の活動は、アルゼンチンのみならず、チリ、エルサルバドル、スペイン、ケニア、ペルー、ウルグアイなど国外にも広がっている。また、スパルタンズのストーリーは書籍化、映像化されている(ディズニープラスで視聴可能)。

刑務所の外でも、ラグビーは多くの人々の人生を変えつつある。ブエノスアイレスの中心部にはVilla 31(ビジャ・トレインタ・イ・ウノ)という国内最大のスラム街がある。

カラフルな色合いで目を惹くが、地元住民はもちろん、警察官でさえも立ち入ることができない危険なエリアだ。主要駅であるレティーロ駅からわずか数メートル、高速道路との狭間にあり、向かいには高層ビルや観光客向けの高級ホテルが並ぶ。強烈なコントラストで、格差が象徴されるような場所だ。

ここにも、スパルタンズが結成される1年前、2008年からラグビークラブが活動している。従来のアルゼンチンでは、フットボールと対照的に、ラグビーは裕福な上流階級者のスポーツとみなされてきた。それは現在進行形で変わりつつある。

今回の取材は、あるノンフィクション作家の存在があって実現した。セバスチャン・ペレッソ氏(Sebastián E. Perasso)。アルゼンチンのラグビーコミュニティでは著名な人物で、本職は法律関係だ。市内の中心部に構えるオフィスには、おびただしい量の分厚い書物と資料が並ぶ。

一方で、作家としてはこれまで14冊の本を上梓。ラグビーへの熱量は狂人的で、600あるアルゼンチン国内クラブのうち450以上を自らの足で訪問した。アルゼンチンの国土は南北に広く、その大きさは275平方キロメートルで日本の約7.5倍。北はボリビアとの国境付近にあるラ・キアカ、南は世界最南端のウシュアイアまで。各地で講演活動もしており、まさにラグビーの伝道師だ。

セバスチャン氏は、スパルタンズ財団にも大使として関わっている。以前、スパルタンズではない別の刑務所でラグビーをしていた受刑者が、彼に言ったのだという。

「宗教にはできないことが、ラグビーならできる」

ラグビー人すべてが善人というわけはない。無論、一度犯した罪を肯定するつもりもない。しかしラグビーには、やはり他のスポーツにはない何かがあるのではないか。刑に服す彼らと頬を合わせて握手を交わし、会話して、円陣を組んで、私の精一杯の五感で受け取ったのは、彼らはすでに「更生」という言葉の範疇では表せないほど温かい人々だったということだ。そこには、国籍や信仰、肌の色、どんなボーダーも存在しなかった。

「(ラグビーは)誰もが最高になれるわけではないが、誰もが、絶対に誰もが、以前よりも良くなることができる」──プーマスとして1987年の第1回ワールドカップに出場したグスタボ・ミラノ(Gustavo Milano)の言葉だ。

ラグビーには不思議なくらいに人生を変えてしまうような、そんな力が宿っているのではないか。そう思えて仕方ない。

◆プロフィール

中矢 健太/なかや・けんた

1997年、兵庫県神戸市生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。ラグビーは8歳からはじめた。ポジションはSO・CTB。在阪テレビ局での勤務と上智大学ラグビー部コーチを経て、現在はスポーツライター、コーチとして活動。世界中のラグビークラブを回りながら、ライティング・コーチングの知見を広げている。