Keyword

今回の中南米旅で1カ国目となったメキシコ。街でいえば、メキシコシティ、ケレタロ、サンミゲル、サン・クリストバル・デ・ラ・カサス(以下サンクリ)、カンクンをまわった。そしてキューバ・ハバナで数泊過ごし、取材のためシティに帰ってきた。

まず、少しだけラグビー以外の話を。

何より食事が美味しかった。王道のタコス、ポソレはじめ、ワカモーレ、チラキレス、チュロス、シーフードなどメキシカンフードを存分に堪能した。タコスにも様々な種類があり、Netflix「タコスのすべて」によると、メキシコシティではパストール——日本のケバブ屋で見るような回転焼きスタイル——が主流。パストールは唐辛子などのスパイスで辛めに味付けされた豚肉にサルサをかけ、パイナップルを挟んで食べる。このパイナップルが辛味を絶妙にコントロールする。中でも、地元民が愛し、いつも行列ができているチェーン店 “Taquería Orinoco” のタコスは絶品だった。

シティを離れて向かったサンクリは、世界中の旅人やヒッピーが集まる街として知られる。車のクラクションや怒鳴り声が飛び交うシティとは異なり、こぢんまりとした空気が流れていて居心地がいい。現地在住の日本人が経営するお味噌屋もあり、そこで久々におにぎりを食べられたのも嬉しかった。

貧富の差は露骨に感じた。街を歩くと、視野に落書きが入らない方が珍しい。街のインフラも脆弱で、地下鉄や市バスにはエアコンがない(時刻表もなかった)。メキシコシティ・フアレス国際空港のエレベーターは4基のうち、3基の下行きボタンがヘコんで壊れていた。

物乞いは路上の至る所にいて、店の中にも入ってくる。それがまだ幼い子どもだったときは、言葉にし難い感情になる。

それでもこの街を、国を好きになれたのは、人の優しさがあったからだ。家族のように接してくれたホステルのオーナーや、遺跡ツアーに参加した際に一人ぼっちだった私をランチに誘ってくれたご夫婦。一緒に焚き火を囲みながらご飯を食べた旅人たち。一人でも、繋がりを感じることができた。

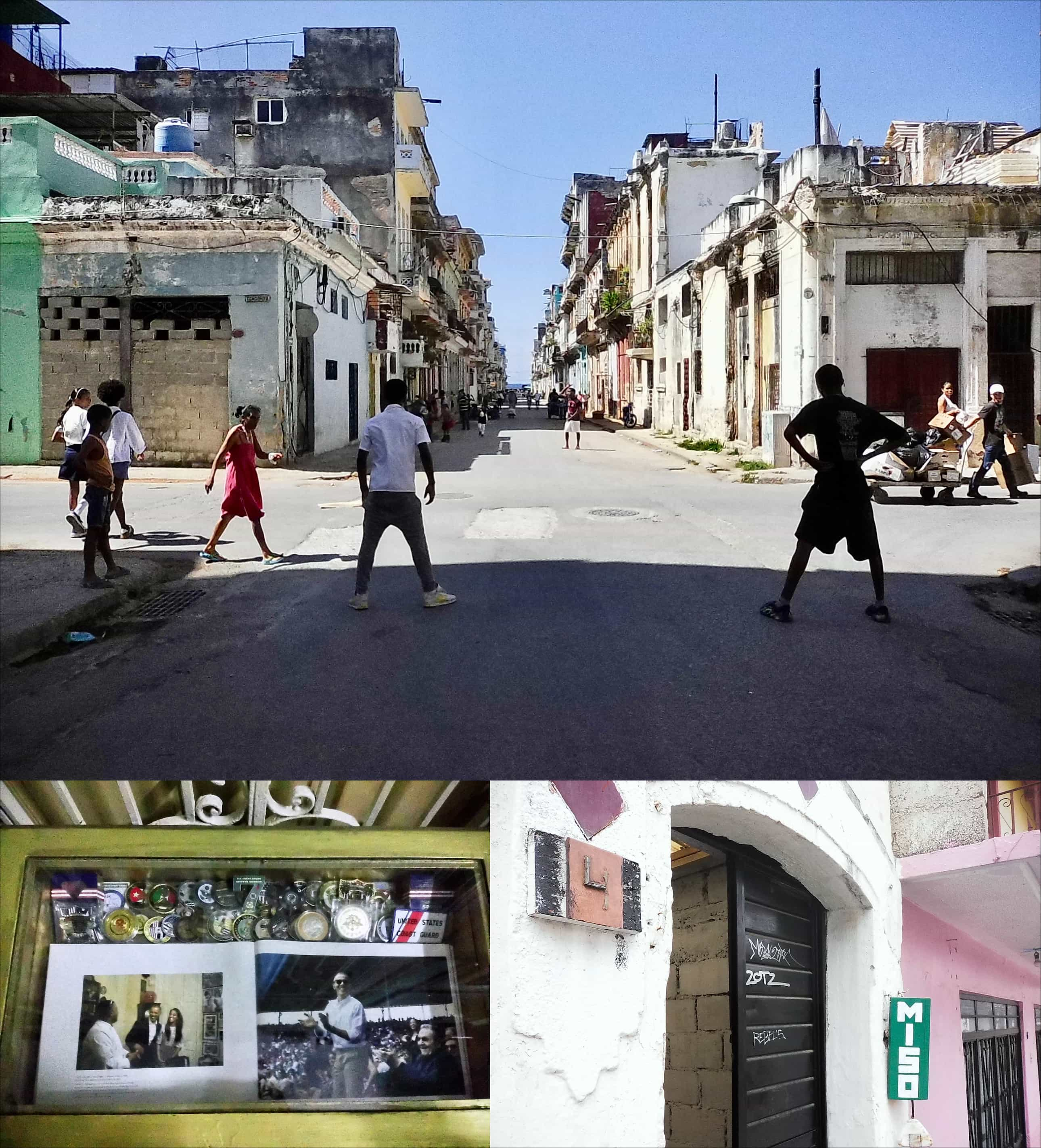

【写真左下】たまたま入ったレストランは、オバマ元大統領が国交回復時に家族で訪れたというレストランだった。価格もお手頃で、地元の住民に愛されている。

【写真右下】サン・クリストバル・デ・ラ・カサスのお味噌屋 “nagahama miso”。久々に味噌汁とおにぎりを味わえた。

キューバのハバナも思い出深い街になった。オバマ政権で国交が回復したものの、ドナルド・トランプ大統領が第一次政権から退任する2021年に、キューバをテロ支援国家に再指定。その打撃は深刻で、食料品や生活必需品、すべての物資が不足している。例えば、どこのトイレに行っても、トイレットペーパーは常備されていない。国立美術館でさえ付いていないことには驚いた。

共産主義国家なので、街に広告は一つもない。流通する通貨は米ドル、CUC(外国人観光客用の通貨)、CUP(現地住民用の通貨)と3種類もある。このように国民と観光客が使う通貨は分かれていて、CUPはCUCのおよそ1/25の価値しかない。つまり、観光客と地元民が使うレストランやカフェは完全に分離する。ちょっとした良い感じのレストランでも、食事できるのはほんの一部の現地住民にしか叶わないのだ。

また、ドルとCUCの関係も複雑で、空港や銀行などの換金で適用される「正規ルート」よりもはるかに低いアンダーグラウンドなレートが実在する。自国通貨に信用がないので、そのレートでみんなドルを欲しがる。

なので、街に一歩出た瞬間から、とんでもない勢いで客引きを喰らう。アジア人は珍しいので、格好の的だ。「シガー?(葉巻)エクスチェンジ?(換金)モヒート?」何回声をかけられたか。すべてが異質な国だった。

ただ、どちらの国でもよく見たのは、スポーツのユニフォームだった。特にサッカーのナショナルチームやヨーロッパクラブのユニフォームを着ている子どもを多く見た。子どもに憧れを与える、やはりスポーツにしかない力があるのだと再認識した。キューバの砂だらけの交差点で、ボロボロのサンダルで爆竹を鳴らしながらサッカーをしていた子どもたちの姿が強く焼き付いている。

そして、ラグビーの話を。

今回のメキシコ代表への取材が実現した立役者は、私の大学ラグビー部の同期、保坂歩くんだった。彼は現在、メキシコ中央部のケレタロに駐在しており、そこのラグビークラブでプレーもしている。クラブのチームメイトであり、メキシコ代表としてもプレーしているビクター(Victor Oliva Castellanos)にお願いしてもらい、ヘッドコーチの取材許可を取ってくれた。

もはや意味不明のルート。ビクターからすれば、私は見ず知らずの異邦人だ。それでも、こうして機会を作ってくれたことは感謝に尽きる。メキシコの選手たちも温かく接してくれ、最後は神聖なロッカールームにも入れてくれた。

キャプテンズランの取材では、スタジアムに入ろうとするなり警備員に止められた。「お前は誰だ!?」と言わんばかりにスペイン語で捲し立てられて窮していたところ、ある人が助けてくれた。

その方こそ、マッチコミッショナーを務めていたヘルベルトさん(Heriberto Lachica)。彼はこの北米トーナメントを主催するRugby Americas Northのマネージャーを務めており、このテストマッチのマッチコミッショナーも担当していた。いわばこの日の現場トップだ。

旅の道中で訪れる国のラグビーを取材したい旨を伝えると「南米ならほとんどの国に繋がりがある。力になれると思う」と力強く応えてくれた。初めて会話を交わした外国人に、ここまで言ってくれるものなのか。やはりラグビーは不思議だ。

ヘルベルトさんには、2019年ワールドカップ日本大会の記憶が根強く残っている。福岡に在住している日本人の知り合い夫婦を訪ねると、街の案内や美味しい食事など、温かいおもてなしをしてくれたのだという。それが思い出深く残っているんだ、と懐かしそうに語ってくれた。そしてこう付け加えた。

“The rugby connection is very strong.”

会社員時代、ラグビーという共通項で同僚や取引先とすぐに打ち解ける機会は多々あった。実感はしていた。だが今、国をも超えて、ラグビーでさまざまな人々と繋がっている。年始はオーストラリアでのコーチング留学。そして今回のメキシコ。まるでパスポートだ。

このパスポートを持っていれば、いつだって、どこだって、素晴らしい仲間に出会える。そこに境界線はない。だからこそ、今ラグビーを続けている学生のみなさんには、ぜひラグビーとの関わりを絶やさないでほしい。形はなんだっていい。本当のパワーを実感するのは、きっと社会に出てから。8歳でパスポートを手にした私はようやく、その偉大さに気づけたのだ。

※メキシコリポートのvol.1、vol.2、vol.3、vol.4は、こちらからどうぞ。

◆プロフィール

中矢 健太/なかや・けんた

1997年、兵庫県神戸市生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。ラグビーは8歳からはじめた。ポジションはSO・CTB。在阪テレビ局での勤務と上智大学ラグビー部コーチを経て、現在はスポーツライター、コーチとして活動。世界中のラグビークラブを回りながら、ライティング・コーチングの知見を広げている。