2024年度全国大学選手権の決勝戦と同じカードになった。

早稲田大学としては超えなければいけない壁であり、帝京大学には、ここで負けるわけにはいかないプレッシャーがあったかもしれない。

試合結果は、試合をうまくコントロールした早大が31-21で昨年度王者を下す結果となった。

◆質的に早稲田大学のラグビーを見る。

〈アタック傾向〉

早稲田のアタックのベースは、おそらくは1人-4人-2人-1人(以後、1-4-2-1などと記載)の比率でFWを並べていたように見えた。特に特徴として見られていたのが4人のFWの選手と使った集団、4人ポッドで、ボールを保持し始めてから早い段階のフェイズでは4人ポッドを多く活用していた。

フェイズを重ねていくと、早稲田のポッドは少ない人数になっていく。3人ポッドを基本の形としながらも、2人というコンパクトな人数でポッドを作ったり、12番で主将の野中健吾を添えた2人ポッドを作ったりと、少人数でアタックラインの構造を作るシーンが見られた。

2人ポッドに12番、CTBの選手が参加することによって得られる効果は、ハンドリングの安定化と選択肢の増加というものが挙げられる。FWの選手のハンドリングスキルも向上しているが、CTBの選手が入ることで安定し、走り込んでくる選択肢を有効活用することにもつながる。

構造的な面で言うと、10番の服部亮太と12番の野中の間で階層構造を作るシーンも散見された。ラックからボールを動かす過程の早いタイミングでは野中がボールを受け、裏を回り込むように服部がボールを受けることで、服部のスピードで相手ディフェンスを切るように動くことができる。

キーマンでもある13番の福島秀法や15番の矢崎は、アタックラインの中で定位置を押さえているというよりは、各々の判断により、早い段階でもボールを受けにいっていた。ラックから直接ボールを受けて接点を作ったり、アタックラインに対して後方から差し込むように参加することで、アタックラインのペースを上げることに貢献していた。

〈テンポベースのアタック〉

早大のアタックは、基本的にテンポベースとなる。様々な構造を作った段階でアタックをスタートするのではなく、最低限の人数が揃っていればどんどんアタックをはやくしていく方式だ。高速化が進むラグビーの戦術の中でも、早大のアタックはトップ水準ではやい。

アタックテンポのキーになるのは9番、SHの糸瀬真周と10番の服部だ。糸瀬のラックへの寄り、またそこからボールを動かすテンポは大学でもトップレベルである。その上でパス距離が長く、パスのスピード自体も速いので、パスを使ってアタックを加速させることができる。

その一方で、毎回のアタックで構造的な要素がきっちりと作られているかというと、見ている限りではそのような様子は感じられない。糸瀬や服部の動きに合わせて、そのタイミングで、揃っている選手で小さな構造を作る。あと出しで参加する福島や矢崎の動きでアクセントをつけるような形に見えた。

構造やポッドをきっちり作ることができないと、ネガティブな側面もある。サポートが遅れたりすることによる、ターンオーバーのリスクなどが存在する。

しかし、早大のサポートの寄りや動きは丁寧ではやく、接点が起きた瞬間に揃っているのが2人でも、素早いサポートによってラックを安定化させることができていた。

ポジティブな側面としては、司令塔役になる服部や野中がいなくとも、アタックラインを動かすことができる点にある。アタックラインが揃うことにこだわらないことで、相手のディフェンスラインが揃うよりも早くボールを動かすことができる。このはやさが肝となった。

〈キックを使ったエリアコントロール〉

今回の試合では、キックを使ったエリアのコントロールが非常にうまくいっていた。爆発的なキックを蹴ることができる服部がいることで、そもそも早大のエリアコントロールは支配的で、今回の試合では帝京大を自陣に踏み込ませないことで、試合のコントロールを効かせていた。

後半は一転してハイボール形のキックを多く蹴り込んでいた。ちょうど追いつけるような位置にコントロールして蹴り込むことで再獲得を狙いつつ、相手にプレッシャーをかけることもできていた。野中や矢崎が中心になり、動的なフェイズの中で適度な間隔で蹴り込んでいたように見える。

早稲田がこの試合である程度余裕を持って試合を進められたのは、相手のセットピースが不安定だったことも影響している。もし再獲得に失敗してボールがこぼれたとしても、スクラムでプレッシャーをかけることができるため、ある程度安心して蹴っていくことができた。

一方で少し気になった点としては、帝京大の2本目のトライが挙げられる。ロングキックでエリアをとった後、帝京大の日隈太陽のリターンでトライまで持ち込まれた。簡単なタックルミスが続き、大きくブレイクされてのトライだった。この部分は修正のイメージを作っていきたい。

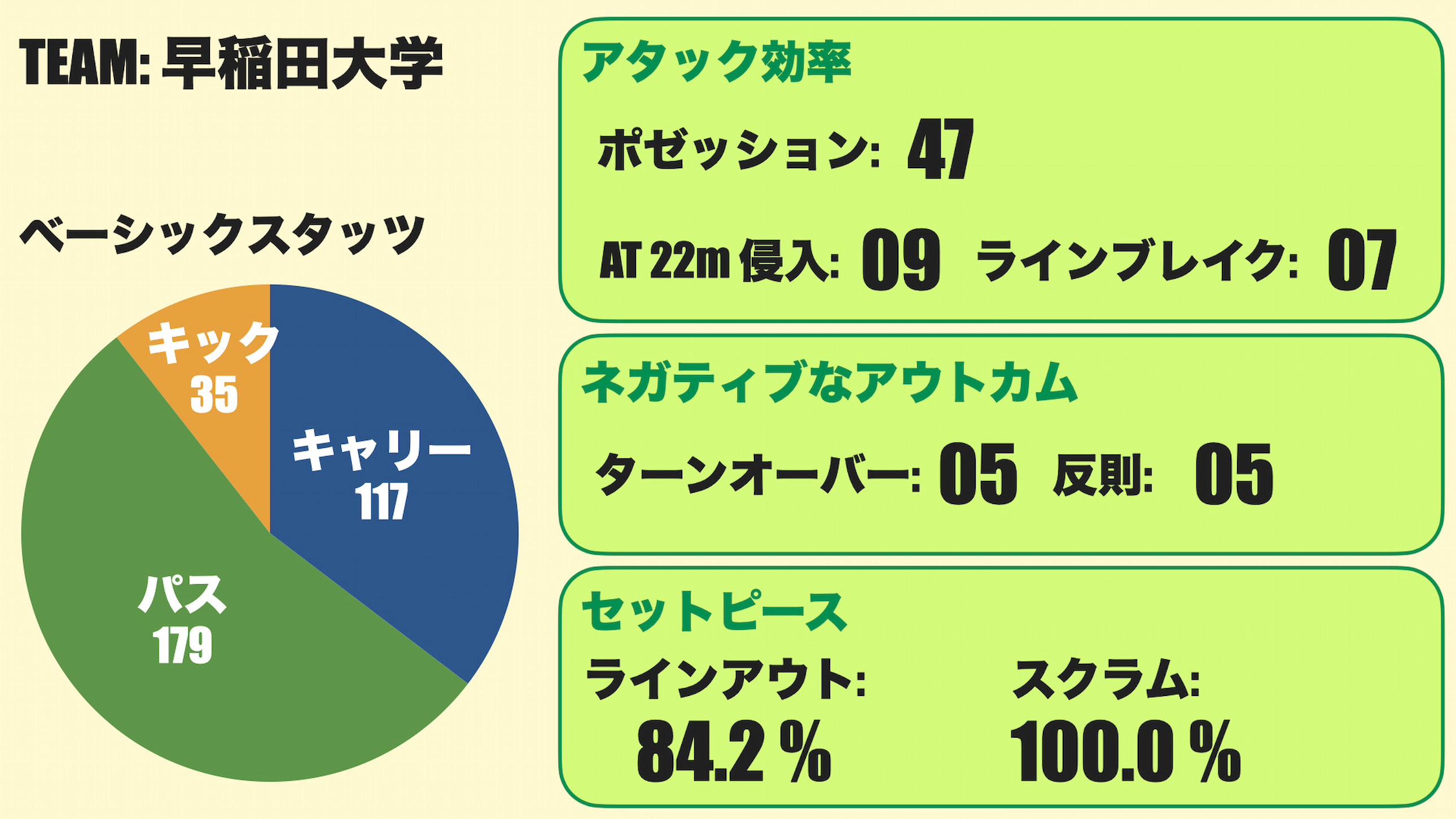

◆数値で早稲田大学のラグビーを見る。

それでは早大のスタッツを見ていきたい。

ポゼッション回数は47回と、後述する帝京大のポゼッション回数を大きく上回っていた。安定したキック戦略やセットピース、ミスの少ないラグビーでポゼッションを増やし、多くの時間を支配することができた。

ポゼッション回数に対して敵陣22メートル内への侵入回数は9回と回数こそ少ないものの、テリトリーで相手にプレッシャーをかけることができた。特にペナルティから敵陣深くへ侵入する過程においては、攻撃的なアタックで相手のペナルティを誘発しており、経過時間という要素でも、支配的にポゼッションを相手陣で持つことができた。

キャリー、パス、キックの回数は、それぞれ117回/179回/35回という数値を取っており、比率としてはパスの回数がやや多い数値になっている。早大は9シェイプを使う回数も多かったが、10番の服部を起点とした10シェイプや、それ以降の外方向へボールを動かす展開型のラグビーも実行していた。

キャリー回数に対してラインブレイクは7回と、少し控えめな数値だった。帝京大のディフェンスは中央に近い位置で堅く、ラックに近い位置でのブレイクは少ない結果となった。12番の野中を起点としたキックで崩すことができたのは良い収穫だろう。

キーになったスタッツとして、ターンオーバーや反則の少なさ、セットピースの安定という要素が挙げられる。

ターンオーバーはポゼッションロストを意味するため、「アタックが途切れてしまった」という点で大きな意味を持つ。厳密にはポゼッションを確保しない「キックのキャッチミス」などもあるが、大まかには、ポゼッションを取れなかったと認識していいだろう。

また、セットピースの強さが早稲田の安定感につながった。ラインアウトではミスがやや目立ったものの、相手のプレッシャーを避けながら安定したキャッチができていた。スクラムは支配的だったといっていい。ペナルティを能動的に確保することができた。レフリングへの適応も良かった。

◆質的に帝京大学のラグビーを見る。

〈アタック傾向〉

早大のアタックが4人ポッドを駆使したものであれば、帝京大のアタックのベースは1-3-3-1の形を取っていた。中央に3人ポッドを並べることで、堅く、安定感のあるアタックを作り、接点を基本としたアタックのシステムでもある。

帝京大のアタックの基本的な考え方として、10番で司令塔の本橋尭也に時間的余裕、空間的余裕を与えるような形に見える。本橋に時間と空間を与えることができれば独特の間合いと動き方で、ラン、パス、キックの選択肢それぞれについて攻撃力が生まれてくる。

選択肢を作る過程の中で、基本となる3人ポッドは分解されることもあった。

3人ポッドを2人と1人の形に分け、それぞれをブロッカー、うしろに立つ選手にプレッシャーがいかないようにする囮(おとり)としての立ち位置に活用することもあった。本橋はブロッカーもアタックのオプションに使いながら、浅いパスでディフェンスラインとのすれ違いを狙うようなパスも多く出していた。

ただ、全体的にポッドの位置関係は深かった。司令塔に時間的、空間的余裕を与えるためにアタックラインは深いラインを作っていることが多く、結果としてしっかり前に出てくる早大のディフェンスに押し込まれるシーンも散見された。ポッドで前に出ることができず、その次のアタックラインのセットが遅れ、さらにポッドが下げられる悪循環に陥っていた。

アタックラインの全体的な傾向として、深く間合いを取る選択肢自体は、そこまで悪い形ではなかった。エッジに走力のある6番の呉山史桃や5番のアントニオ・フィシプナのような選手を並べることで質的に上回り、エッジ起点で前に出ることには成功していた。

ハンドリングエラーなどで失うポゼッションがなければ、もう少し競り合う試合展開にできる戦略を見せていただけに、惜しい点もいくつか見られた。

〈キック戦略〉

帝京が苦戦したところは、キック戦略だったのではないか。早大の服部のロングキックや、後半にかけて見られたハイパント主体の競り合うキック戦略など、相手主導のキックゲームに苦戦していた。

ロングキックを中心とした、単純なエリアコントロールの領域に関して言えば、悪くない動きを見せていた。本橋のキックもよく伸び、15番の吉田琉生のキックもしっかり距離をとってタッチに蹴り出すことができていた。エリアをコントロールする観点では互角に渡り合うことができていた。

ただ、問題になるのがそれ以外のキック種別のものだ。何人かの選手がチップキックと呼ばれる相手の頭を越えるように蹴る小さなキックや、短く転がすショートグラバーのようなキックを狙ったが、これらのキックの効果が小さかった。

こういった小さいキックを蹴った時、早大はこれらのキックに適切に対応していた。帝京大側のミスキックのような面もあったが、多くのキックを早大側のディフェンスラインのカバーに入っている裏の選手が簡単に確保し、帝京大はそれにプレッシャーをかけ切れない場面が見られた。

帝京大としてはエリアをしっかりとって、Bゾーン(ハーフラインから敵陣22メートルラインの間)でのポゼッションを増やしていきたかったところだ。帝京はこの試合で3つのトライを奪っているが、そのすべてがゴール前ではなく、Bゾーンの周囲から始まったポゼッションだった。

〈ディフェンス傾向〉

4トライを奪われる結果にはなったが、ディフェンスが構造的に崩されたシーンは多くなかった。大きく分類すると、服部の個人技、エッジ方向へのクロスパントでのブレイクになる。

奪われた4つのトライは個人技が1回、モールトライが2回、トランジションからが1回。つまり、ペナルティで深く侵入されなければ抑えられたトライでもある。

不安定性に言及するとすれば、自分たちがボールをこぼすなどして相手にボールポゼッションが移る過程、ネガティブトランジションが起きた際に弱さがあった。早大の3つ目のトライは、ハンドリングエラーでポゼッションを取られたシーンで、エッジへのクロスパントから完全に崩された。

このシーンではトランジションの過程で帝京大のディフェンスが少し中央に寄ってしまい、エッジ方向へのキックに対応することができなかった。

そのほかのシーンは単純なタックルミスが原因で、数的には合わせることができていた。接点自体は堅く、早大のシンプルなポッドを使ったアタックをしっかり止めていた。ここでモメンタムを出されていたら、また違った展開になっていたかもしれない。

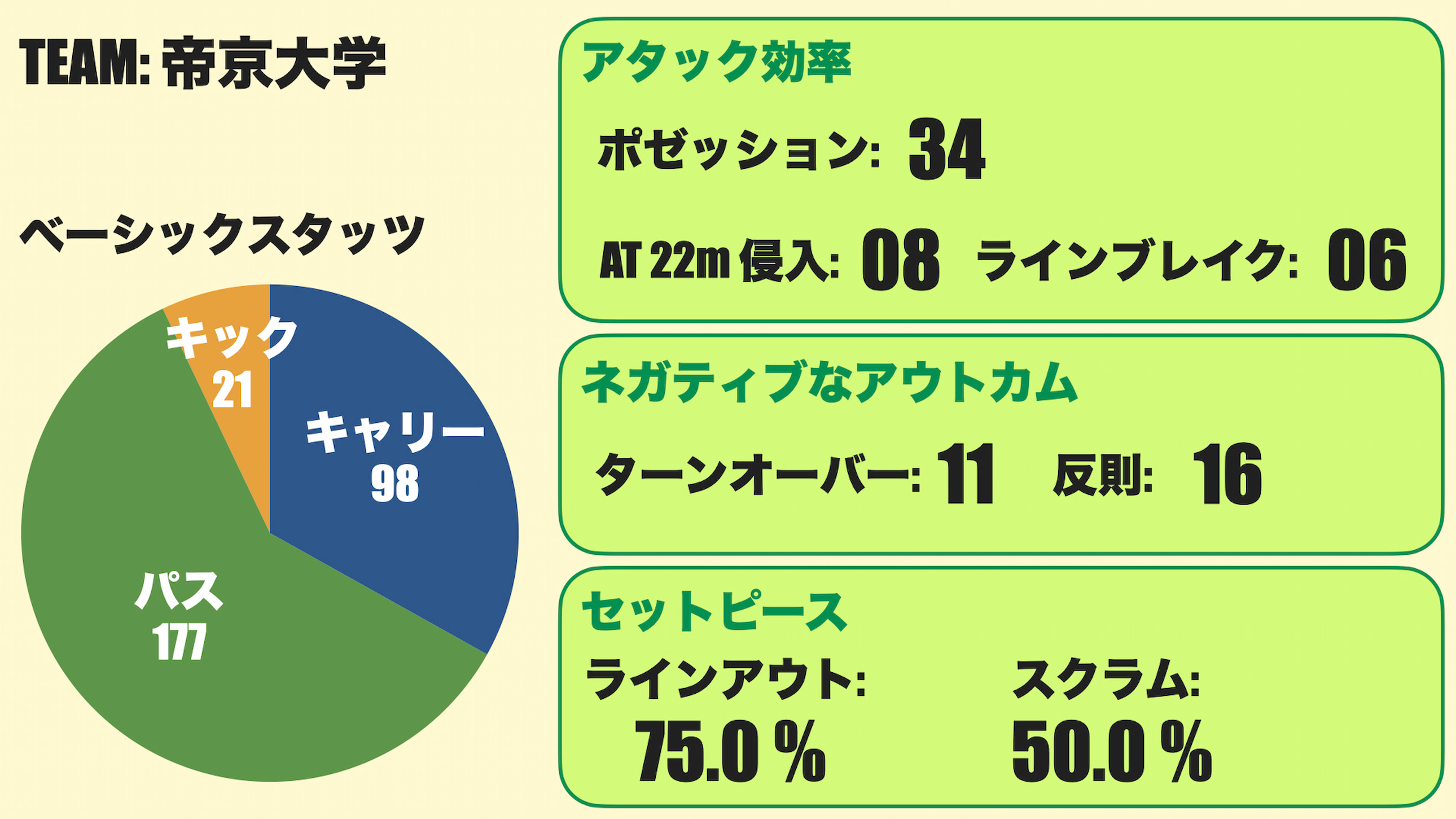

◆数値で帝京大学のラグビーを見る。

帝京大のスタッツも見ていきたい。

ポゼッションは早大のものを大きく下回る34回となった。セットピースのミス、ロストで、5回のポゼッションは、「そもそも始めることができなかった」状態だった。本来であればスコアに繋げられる可能性もあったポゼッションを、開始前に失う状況が続いた。

その中での敵陣22メートル内への侵入回数は8回と、悪くない数値だ。ペナルティを獲得することによる敵陣深くへの侵入回数は少なかったが、6回のラインブレイクから効率よく敵陣深くに入ることができており、効果的な前進を果たしていた。この侵入回数を、より効率よくスコアに繋げることができれば、盤面を返すことができただろう。

キャリー、パス、キックの数値は、それぞれ98回/177回/21回というスタッツになった。キャリーに対するパスの比率は早大のものよりもさらに大きく、かなりパス優位のアタックをしていた。本橋を経由したアタックも多く、結果としてパス回数が増えたと想像できる。

キックの回数は21回。早大のキック回数に対して10回以上少ない数値となっており、キックの蹴り合いという意味では押し込まれていた、または、帝京大のカウンターが多かったという見方ができる。

ただ一部のキックは有効でなく、回数に比した効果を得ることができていたとは言い切れないだろう。

また、最も「痛かった」要素として、ペナルティのみで最終的に14回、フリーキックを含めると16回の反則が挙げられる。特にスクラムでペナルティを取られたのが大きく、ハンドリングエラーのような簡単なミスがペナルティに変換されるという意味で、相手に有利な状況につながっていた。

◆まとめ。

試合を振り返った感覚として、精度高く戦略を全うした早大が勝利した印象だ。各選手の強みを最大限発揮し、戦略的に試合をコントロールすることができたのは早大だった。

相手にスコアを重ねられたが、修正はそう難しい要素ではない。決勝に向け、最後の一手を組み立てていくことができるだろう。

帝京大は、とにかくミスとペナルティが痛かった。ポゼッションをターンオーバーで失い、相手の圧力に押されてペナルティを犯し、そのペナルティの回数が14回ともなると、どのようなチームでも勝ち筋を掴むのは難しい。スクラムでの反則も多く、レフリングとの兼ね合いもあるとは思うが、防ぐべき現象だった。

この試合のあとにおこなわれた明治大学×京都産業大学の試合では明大が37-19と上回り、決勝は2019年度大会以来の早大×明大になった。熱い戦いになることは間違いない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。