Keyword

残念だった、の一言に尽きる。

9月20日(日本時間/9月21日)にアメリカ、ソルトレイクシティでおこなわれたパシフィックネーションズカップのファイナルで、日本代表はフィジー代表に27-33と敗れた。

アタックが敵わないわけではなく、ディフェンスで止め切れないわけでもなかった。それでも、最後逆転することはできなかった。

様々な要因が絡んで敗れた試合を分析していきたい。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

<予想されるアタックの狙い>

日本代表の考える試合展開としては、大きな狙いとしてアンストラクチャーを作り出すことがあったのではないだろうか。

アンストラクチャーとは、ターンオーバーなどに代表される「攻守共に特定の構築された状態から外れた状態」のことを指す。

日本代表は、自陣22mラインを越えたあたりから敵陣に入る前後のエリアにおいて、早い段階でキックに転換するフェイズが見られた。主にラックからのボックスキックで、ハイボールの競り合いに持ち込もうとする様子が見受けられた。

ハイボールでの競り合いは、アタック側とディフェンス側が大まかにはイーブンな状態でボールの取り合いに至るシーンだ。厳密にはボールに向かって走り込むアタック側と、ボールを受けるように待つディフェンス側で勢いの様相は異なるが、(キックの精度にもよるが)イーブンと言っていいだろう。

日本代表はハイボールの競り合い、主に相手のレシーブミスに対して積極的に反応し、自らのアタックに展開させていた。

惜しむらくは、自分たちから蹴り込んだハイボールに対して能動的に確保できるフェイズが少なく、相手のミス待ちになったことだ。相手のレシーブに対してプレッシャーをかけることもできていたが、上の空間を相手よりも早く確保することはできていなかった。

また、一部のシーンでは中途半端なキックを蹴り込むことによって、フィジーの得意とする「1対1の連続体」(1on1が連続する状況)に持ち込まれるケースも散見された。キックを蹴ることによってアンストラクチャーやそれに類するシーンを作ることができる一方で、相手にチャンスを与え、自分たちがその状況に対応することも求められる。

アンストラクチャーは鏡構造だ。

<アンストラクチャーからのアタック構造>

中盤までのエリアで蹴り込んだボールを再獲得できた場合、多くのシーンで日本代表は連続攻撃からモメンタムを確保していた。

アンストラクチャーによって獲得できたゲインラインに向かって、FWの選手は激しく走り込むように接点を作る。ゲインされた後のディフェンスはラックに対して寄る傾向が見られる。少し離れた位置に走り込んでいた。

日本代表はモメンタムを切らさないようにアタックしていた。アンストラクチャーなどで相手のディフェンスを崩したことで生まれる相手の「重心のブレ」も、時間をかけてしまうと元通りになってしまう。そうなるとストラクチャーと呼ばれる「セットした状態からの攻防」に近づいてしまうため、接点で優位性が担保されていない日本代表としては厳しい戦いになってしまう。

押し相撲をやったことはあるだろうか。2人で向き合って立った状態で、手を使って相手を押し込んだり引き込んだりすることによって勝敗をつける、子どもの遊びのひとつだ。

ラグビーの攻防は、これに近いものがあると思っている。

どちらかのサイドに重点的にアタックをすれば、ディフェンスはそちらに寄っていく。そういった相手を動かすようなアタックを繰り返すことによって、ディフェンスの重心はより大きく動く。

日本代表は、そういった重心のブレを効果的に使いながら、相手のディフェンスが整っていない状況を作り出していた。

SHの藤原忍、福田健太や10番、李承信の相手を動かす判断は、比較的有効な働きを見せていた。

<一般的なアタックの様相>

とはいえ、すべてのアタックがアンストラクチャー起点となるわけではない。ラインアウト起点やスクラム起点、その他ストラクチャーに当てはまるような比較的コントロールされた攻防のシーンも多く見られた。

今回の日本代表のアタックを見ると、アタックのシステムは大まかな方向性と細かいディテールの部分に複雑な様相はなかった。

前述したアンストラクチャーを作り出そうとする方向性もそうだが、一つひとつのフェイズの作り方も、比較的シンプルだった。

基本的な方針としては、ポッド、FWなどによって構成される小集団を当てて、ポッドを組み込んだ階層構造で外方向に展開する形だ。

ポッドへの期待としては、必ずしもその部分で大きなゲインをできなくてもいい雰囲気で、まずは(コンタクトエリアを)安定させようとするシーンが多かった。

外への展開のシーンでは、階層構造が用いられていた。階層構造とは、よく表と裏の関係と言われる。選択肢となるフロントラインやポッドと、裏に立つバックラインの選手によって構成される構造。フロントラインのキャリーの選択肢を見せて足を止め、バックラインで振り切るといった目的で用いられることが多い。

今回の試合ではラックから直接ポッドに放る9シェイプ、プレイメーカーからポッドに渡す10シェイプ、外方向への展開がある程度リズミカルにおこなわれていた。流石に順番を固めるわけではなさそうだったが、イメージの共有があるように感じさせる、テンポのいいアタックを見せていた。

ポッドは必ずしもFWのみで構成されるわけではなく、CTBの選手を組み込むことによってアクセントを作っている。本連載の過去記事でも言及したが、CTBの選手を組み込むとペースを上げることができたり、ハンドリングを安定させることができる。また、FWのみで構成するよりBKの選手を入れることでFWの人数に余裕が生まれ、ポッドを一つ多く作ることもできる。

【ディフェンス様相】

<一般的なディフェンスの様相>

基本的なディフェンスの様相に関しては、ある程度うまくいくサイクルができていた。接点で圧倒されず、チョークタックルなどで相手のリズムを遅らせることにも成功していた。

崩されたシーンに関しては後述するとして、ディフェンスのシステム自体は改善傾向にあると見る。

組織的なディフェンスができるタイミングに関しては、安定したディフェンスを見せていた。基本的なことではあるが、『ラインを揃えて前に出る』ができているかどうかの違いは大きい。

また、前に出るペースも比較的はやく、相手にプレッシャーをかけることができていた。

一方で、個人の判断で詰める傾向が時折あったことも記しておきたい。特に相手のミスでズレが生じたシーンに応じて詰める判断をすることもあったが、結果的にそこですれ違いを作られ、トライまで持ち込まれたシーンもあった。

連動ができていない個人の詰める動きだけでは、相手を止め切れないシーンも出てくる。必要に応じて前に出る勢いを調整したい。

また、接点に関しては、圧倒されないまでも、やや食い込まれていたイメージに残った。ポッドや個々のキャリーにおいて前に出られると、それだけでディフェンスラインのポジショニングの修正が生じる。相手に勢いを与えることにもつながるため、より前で止めたい。

自陣に攻め込まれるような状況下で、日本代表は10番や15番のようなプレイメーカーをエッジに配置していた。そこで崩されるようなシーンも見られた。プレイメーカーを配置した影響とは断言できないが、そのエリアでのディフェンスの堅さがほしい。

<ハイボールに対する苦戦傾向>

ハイボールでは、依然として厳しい戦いが続いている。

自分たちから蹴り込んだハイボールに関してはある程度再獲得やプレッシャーをかけることができていた。しかし、相手から蹴り込まれたボールに関しては不安定だった。

中盤でのラックからのボックスキックに対して、日本代表は両WTBが対応する形をとっていたが、高さで上回られるシーンが見られ、フィジー代表側に叩かれることでポゼッションの継続を許していた。

また、少し特殊ではあるが代表的なシーンとして、前半にフィジーが奪った最初のトライが挙げられる。厳密にはハイボールでの攻防ではないとも言えるが、空中戦の様相を呈しているという点では重要なシーンだった。

このシーン、キックオフで中央に蹴り込まれたボールは、待ち受ける13番の廣瀬雄也が上を取られ、フィジー代表側にボールが出た。そして、そのままトライを奪われた。

キックオフはセットピースの一種。自分たちが蹴り込んだボールを安定して再獲得することができるなら、相手のスコアに対して効果的に切り返すこともできる。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

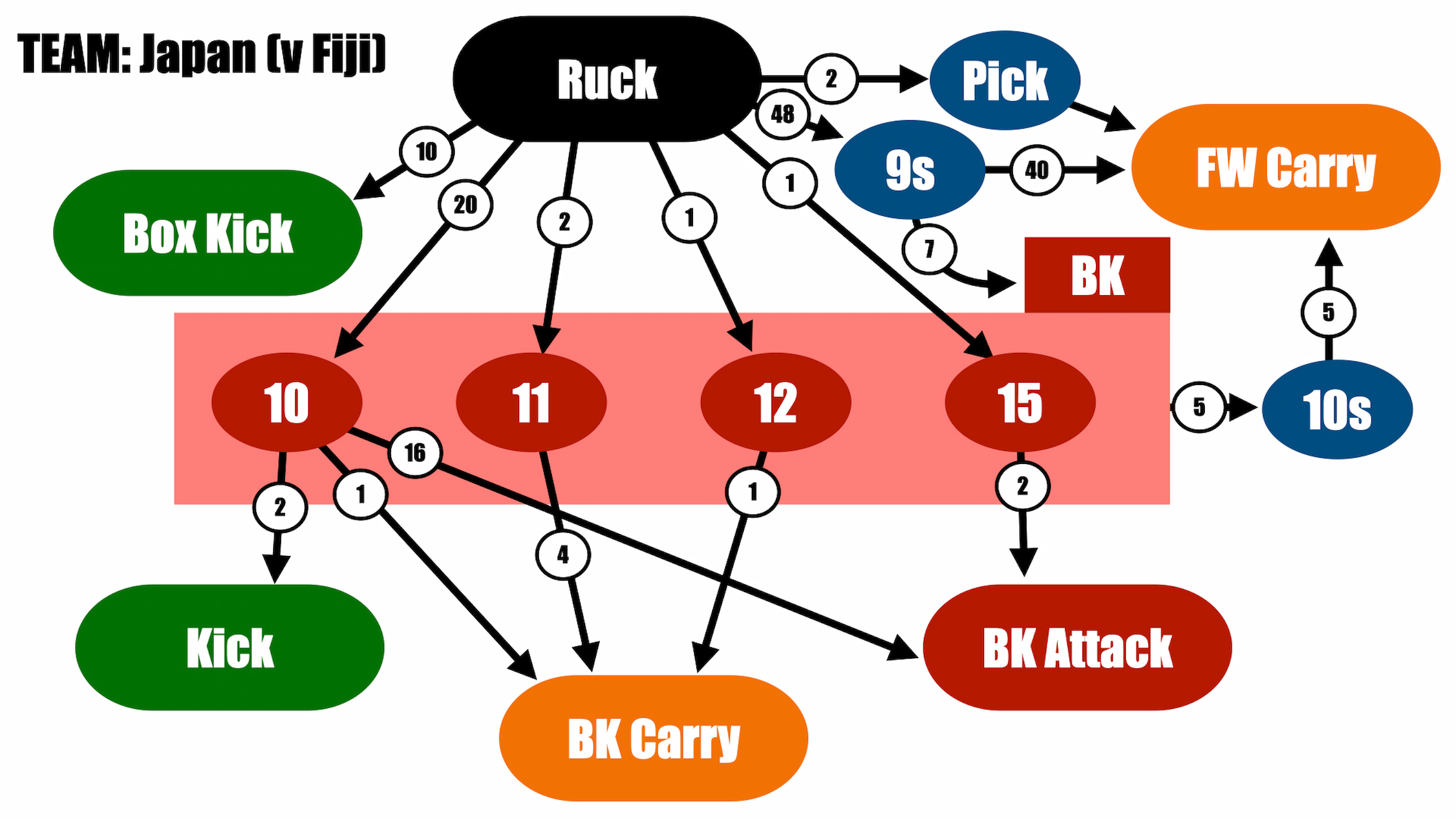

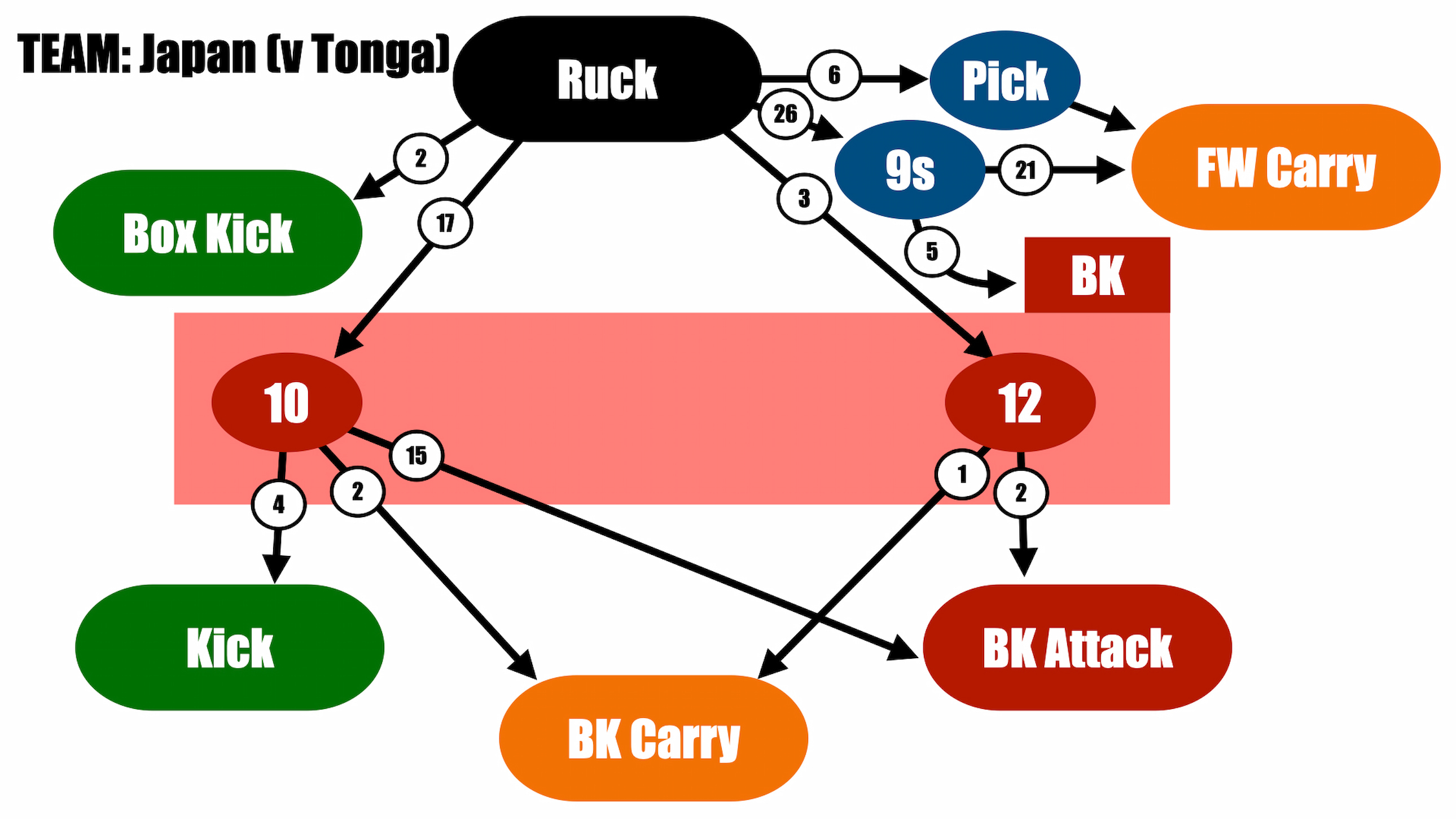

それでは、今回もネットワーク図をチェックしていく。参考までに、準決勝のトンガ戦でのものも並べている。見比べながらチェックしていきたい。

1枚目の画像がフィジー戦のもの、2枚目の画像がトンガ戦のものになる。

以下のようなこと、変化が見て取れるだろうか。

・ラックからボールを受ける選手が増加している。

・ボックスキックの回数が大幅に増加している。

・10シェイプを使う回数が増加している。

それでは順番に見ていこう。

<ラックからボールを受ける選手の増加>

トンガ戦では10/12番のみがボールを受けていたが、フィジー戦では4つのポジションの選手がボールを受けていることがわかる(選手交代もあるため、4人とは限らない)。

ラックからボールを受ける選手を増やすことによって、質的な特徴を活かしながら早い段階で仕掛けることができる。9シェイプからスイベルパス、下げるパスで11番の木田晴斗を差し込んでギャップをダイレクトに仕掛けようとしていたのが一部の例になるだろうか。

また単純な効果として、誰が入っても一定の安定感を担保することによって、テンポの向上も考えられる。一般的にプレイメーカーとなる10番がラックに巻き込まれていたり、位置的にアタックラインを作ることができなくても、他の選手でアタックラインを作ることができる。

<ボックスキック回数の増加>

ボックスキックの回数は、トンガ戦で2回、フィジー戦で10回と、大幅に増加している。単純計算でも5倍であり、単なるハイボール以外のものも含めてはいるが、明らかにハイボールを戦略的に用いていた。

トンガ戦とフィジー戦の違いを考えると、トンガ戦ではボールを展開することによって優位性を作り出し、フィジー戦ではアンストラクチャーを作り出すことによって何かしらの優位性を作り出そうとしたことが考えられる。

しかし、競り合うような状況に持ち込んだ割には自分たちの有利な状況を作り出すことができたシーンは、そう多くはなかった。もちろんハイボールに対する素晴らしい仕掛けで相手のミスを誘ったシーンもあったが、もっと有利な状況となるシーンの比率を上げていきたい。

<10シェイプを使う回数の増加>

日本代表は、比較的10シェイプを好んで用いる傾向にはあると思う。そのため、フィジー戦が多かったというよりも、トンガ戦が少なかったという見方が近い。

トンガ戦では、そもそもラックを介したアタックの回数も少なく、その中では比率的に9シェイプでのアタックが増えていたというのが個人的な見方だ。レンジの短い9シェイプはフラットなアタックにも繋げやすく、モメンタムを生かしながらキャリーすることもできる。

また、10シェイプの回数には計上していないが、ポッドに12番や13番といったCTBの選手を含めたアタックも目立っていた(15番中楠一期と交代で入った池田悠希も含む)。

CTBの選手を入れた場合、多くの場合はCTBの選手によるキャリーではなく、CTBの選手をパサーとしてボールを動かす要員に定め、ポッド内のパスやボールを裏に動かす際にこのシェイプが使われていた。

◆まとめと展望。

パシフィックネーションズカップの優勝には手が届かなかったが、学びの多い一連の大会になった。昨年度と比べて改善が見られたところもあれば、依然として修正が求められるようなスキルセットや戦術の部分もある。

今回の結果、パフォーマンスについて、上位国に対して接戦を繰り広げたと見るか、ベスト8にはまだ大きな壁があると見るかは、見る人次第。個人的には後者の視点で慎重に日本代表の戦いを見ている。

同格のチームであれば勝敗が五分五分になるが、フィジーには2019年の対戦以降勝つことができていない。フィジーは世界ランキング9位という点を踏まえて評価する必要があるだろう。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。