筑波大学(以下、筑波)と慶應義塾大学(以下、慶應)の試合(9月28日、秩父宮ラグビー場/関東大学対抗戦)は、毎年熱戦になる。早慶戦などのような、強烈なライバル関係の歴史が強調されるわけではないが、実力が拮抗した両チームは、シーズンごとに勝敗の行方が変わる結果となっている。

今季の対戦では筑波が21-12で勝った。

◆筑波大学のラグビー。

筑波はリーグでもトップ水準のハーフバックスと、泥臭いラグビーを仕掛けることを得意としている。これまでセットピースで苦戦し、試合展開を難しくすることもあった。しかし、今シーズンは修正を加えてきている。

【質的に筑波大のラグビーを見る】

筑波のラグビーは、10番の楢本幹志朗が中核となってボールを動かすハブになることで、展開型と接近型の中庸を取るようなシステムをとっている。

基本的には10番からのワンパスのオプションが多く、文字通りネットワークの中央になっている。

基本的なポッドとしては9シェイプや10シェイプに3人のポッドを配置し、エッジに7番の中森真翔といった走力のあるバックローを配置している。

1-3-3-1といったポッド配置(エッジから1人/3人/3人/1人のポッド)がベースとなっているため、中盤を固く、エッジは走力とハンドリングスキルで打開を目指しているのだろう。

ポッドに関しては、単純にボールを受けた選手がキャリーするだけでなく、ラックやプレイメーカーからボールを受けた選手がパスをするオプションも準備されている。筑波の選手は単純な接点の領域では後手に回るシーンもあり、特に中盤のポッドに関しては接点を作ってアタックの起点となることを主目的としている。

ポッドを当てる時間を使ってプレイメーカーが思考時間を準備するような形だ。

12番の今村颯汰は接点を作る役割のウェイトが大きい。セットピースなどからも早い段階でボールを受け、パスよりもキャリーをメインとしてプレイングを見せていた。

それ以外の選手は比較的バランスの取れた役割を有しており、ハンドリングの良さを活かした展開と、シンプルなキャリーの使い分けを見せていた。

筑波のアタックで注目していきたい点は、ハーフバック(一般的にはSHとSO)を除いた選手のプレイングがグラデーションになっていた点だ。

すべての選手が高いハンドリングスキルを有している、もしくは必要とされている。オフロード的なつなぎの技術も求められているが、パスやキャリーに対する各々の求められるプレーに関していうと、非常に似通った役割が求められていた。

そのため、一人ひとりにいわゆるラグビーIQが求められるラグビーでもある。自由度が高く、厳格にやることを決め込んだラグビーではない。そのため、例えばラックからピックゴーでボールを持ち出したり、獲得したボールに対してどこまで展開するかといった、個々人の判断の重要性が高い。

スキルが高い選手も揃っており、精度が上がれば爆発的な破壊力を見せるが、特に後半に見られたように、ミスが重なるとスコアしきれなかったり、判断を誤ってターンオーバーとなることも少なくはない。

最も大きな要素として、スクラムやラインアウトといったセットピースの精度が担保され、アタックを開始できる確率が高くなった影響力が高い。

昨シーズンまでの筑波は、スクラムなどのセットピースに不安が残るシーズンもあり、相手のミスから攻撃権を獲得したシーンや、相手のポゼッションでのセットピースにおいて、ペナルティが不安視されていた。

しかし今シーズンは、自ボールのセットピースの安定感があり、相手のセットピースに対しても高確率でプレッシャーをかけることができる。効果的なセットピースを見せている。

特に相手ボールにプレッシャーをかけられる影響は大きく、意図的・偶発的に相手ボールでのセットピースになっても、ペナルティなどを誘発することによって自ボールに変換できるメリットがある。

反省材料もある。特に後半の後半、60分以降のラグビーに関しては修正や改善が求められる。単純なパスミスもそうだが、オフロードでつなごうとして結果的に相手にボールを確保されたり、「ラックをシンプルに作っておけばアタックを継続できた」シーンが散見された。

ディフェンスに関しても後半の後半に足が止まったような様子が見受けられ、エッジを使った相手の逆襲に対応が遅れるシーンもあった。

60分間の精度が悪くないものだっただけに、終盤の精度が落ちたことに関しては反省材料だ。

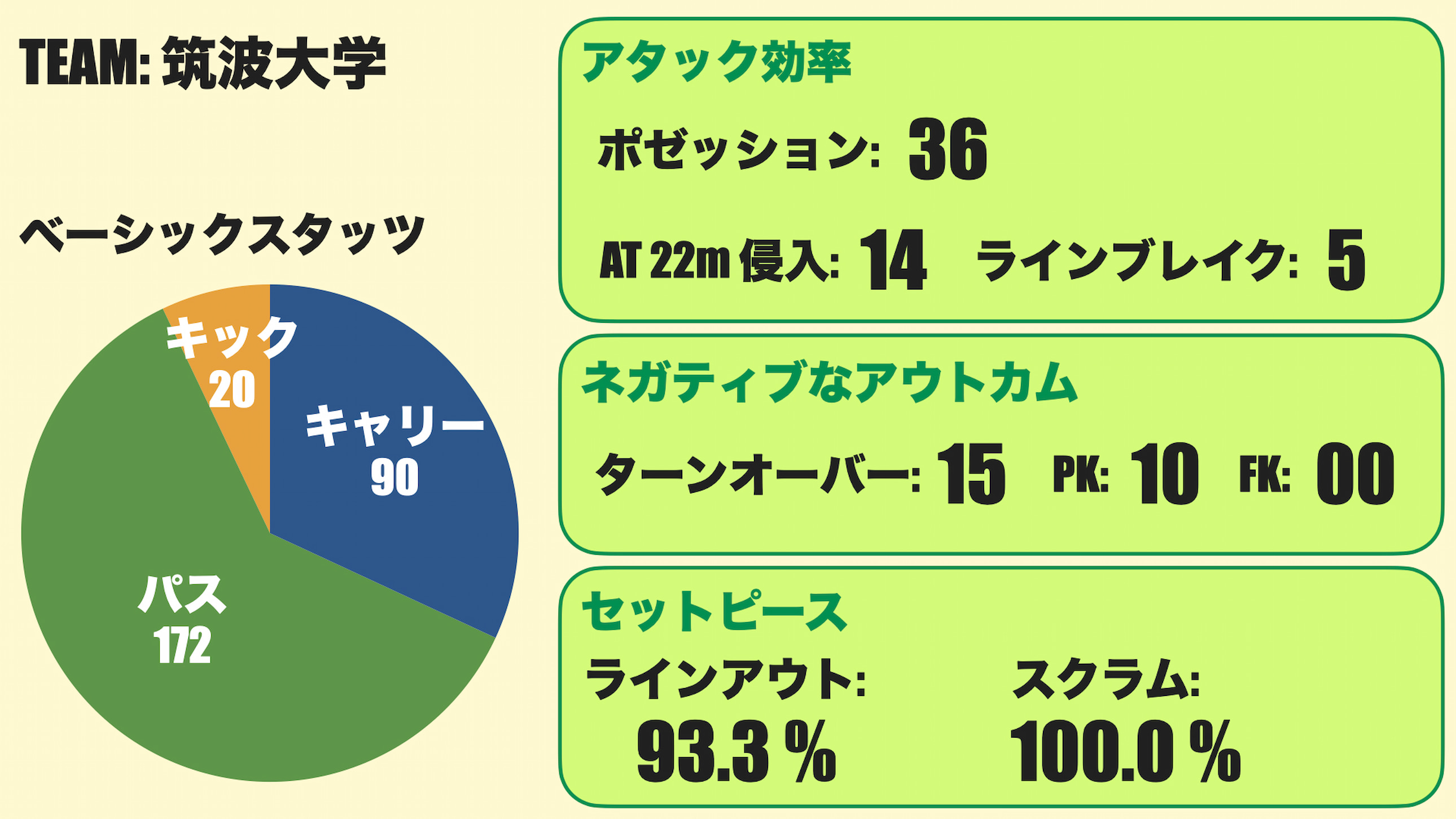

【数値で筑波大学のラグビーを見る】

キャリーに対するパスの比率が1.91と、一般的な水準と比べるとパス優位であると分かる(一般的な水準は1.5ほど)。筑波のラグビーは展開傾向が強く、展開しないシーンでも細かくつなぐ傾向にあるので、パスの回数が増えることは想定内でもあった。試合の中でFW・BK関係なくパスをする意識が高かったことがわかる。

ポゼッションは、後述する慶應よりも多かった。36回のポゼッションのうち、14回のポゼッションで敵陣22メートル内に侵入することに成功している。敵陣22メートル内への侵入回数は、スコア確率に直結する。そう考えると、敵陣深くに入ることができた割にはスコアすることができなかった。

ラインブレイクもそう多くは見られなかった。慶應のディフェンスが堅く、大きくゲインすることが難しかったのが原因だ。

ただ、ラインブレイクに頼らずとも敵陣への侵入を果たしていたフェイズもあり、効率的なアタックができていた。

ネガティブなアウトカムとしては、ターンオーバーが多かったことが気になる。ノックフォワードも少なくなかったが、後半にキーになったのは、無理にオフロードでつなごうとする意識から発生した、相手へのボールの譲渡だ。敵陣でも十二分に痛いプレーで、今回の試合では、自陣でも結果的にオフロードパスからボールを奪われていた。

セットピースはこれまで触れてきた通り、非常に高い成功率を見せていた。

これまでは苦戦するような状況だったが、相手に負けないようなプレーを見せた。精度も100パーセントに近く、アタックの安定化に寄与していた。

◆慶應義塾大学のラグビー。

慶應もどちらかというと派手なラグビーを見せるようなチームではなく、個別のルールに応じた手堅いラグビーをしているような印象だ。

筑波と近いような、それでいて個性的なラグビーを見せ、終盤まで相手を苦しめた。

【質的に慶應義塾大学のラグビーを見る】

慶應のアタックは、ハイボールをある程度主軸に据えたラグビーをしている。主として10番の小林祐貴を中心に、高いキックを蹴り込んでいた。

おそらくは再獲得を狙うような軌道が多かったが、全体的に少し距離も出るようなキックが見られていたこともあり、再獲得自体の期待値はそう高くはなかった。

ハイボールの精度がもう少し高ければ、違う試合展開になっていたと予想できる。筑波が慶應にハイボールの再獲得を許したシーンを例にとると、ボックスキックを蹴り込むようなエリアにはSHが配置されていた。その状況に対してハイボールにも強い14番の小野澤謙真を走り込ませることにより、再獲得を果たしていた。

もう少し精度を上げ、一貫してそのケースを狙うことができれば、筑波はより後手に回っていただろう。

基本的なポッドワークに関しては、中盤に3人を配置していることは確認できた。人数を変えることでポッドの質を変える動きはあまりなかった。階層構造を活かす、ポッドから裏に立つBKにパスを下げるプレーも適宜見られていた。

基本的な方向性として、大外の空間を使ってアタックをする狙いは見られた。セットピースからの早い段階で展開する様相を見せており、エッジに対して仕掛けるシーンが多く見られた。数的優位性が生まれる状況において、シンプルなアタック構造を作ることにより、安定した展開を実現させていた。

数的な優位性を作るため、スイングとループを有効活用していた。スイングとは、ラックを挟んで逆サイドの選手が振り子のように反対側のアタックラインに参加することで、あと出しでラインの人数を増やそうとする動きだ。ループは、同一ライン内で一度ボールを持った選手が外に回り込むようにもう一度ボールを受ける動きのことを指す。

慶應は、この二つの動きを使って数的な優位性を作ろうとしていた。

惜しかったのは、決定的な状況にない時点でも展開する傾向が見られたことだろう。例えば8対7のような、「数的には優位な状況ではあるが、決定的ではない」状況でも展開を狙うシーンがあり、相手のスライドするディフェンスにより、ゲインはできても最後まで前に出ることができていなかった。

結果的に功を奏したプレーとしては、オフロードパスを使ったアタックだ。要所でキーとなるプレーになっていた。Keep Ball Alive、KBAとも言われる「ボールを動かし続ける」動きに関しては、相手のディフェンスを崩せる点で有効活用できれば強みになる。

ディフェンスは、手堅い様相を見せていた。相手のラインブレイクも最低限に抑え、敗れたものの奪われたトライは3トライと、悪くないディフェンスをしていた。

ブレイクダウンへの仕掛けも適宜見せていた。一般的な水準から乖離するようなものではなかった。

ディフェンスラインの構築に関しては、組織的な強さというよりも、個々人の判断とスキルセットによる強さだったような印象もある。相手の動きを止められはするが、コネクションが切れるシーンもあるためゲインされることも多い。

接点では同程度か、少し押されるような印象が見られた。

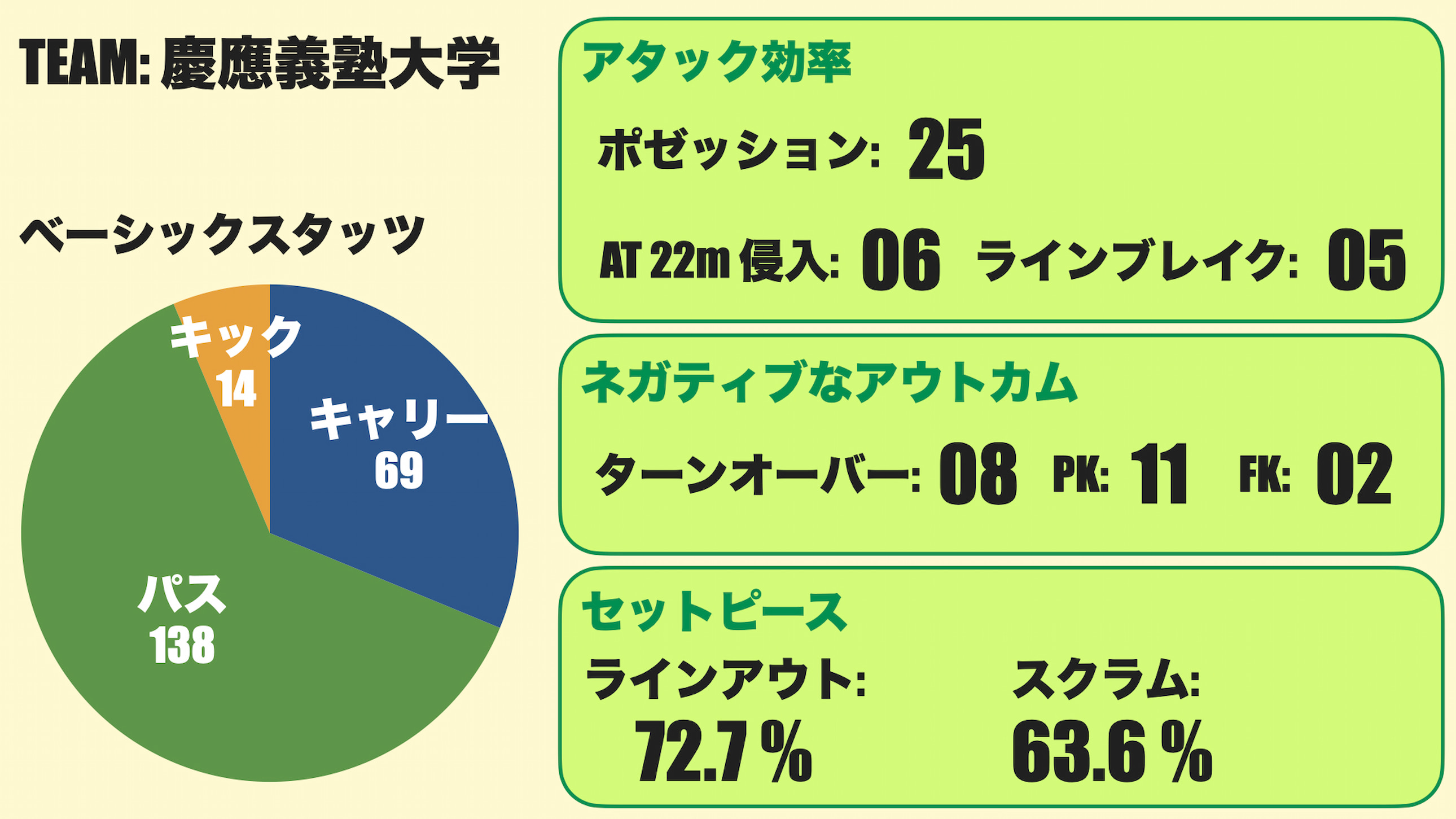

【数値で慶應義塾大学のラグビーを見る】

キャリーに対するパスの比率はちょうど2と、一般的な水準よりも大きな数値を取り、さらに筑波よりもやや大きな数値を取っている。

これは、慶應がパス優位のアタックをしていたことを指し、1回のキャリーをするまでに2回パスをしていることが示される。

慶應のアタックの起点となるのは10番の小林で、小林を基準に展開されることが多く見られていた。9シェイプのようなパス回数を増やすことなくキャリーにつなげるプレーも見られたが、それを埋めてあまりある、ボールを動かすプレーがあったと推測される。

ラインアウトから最初のフェイズで一気に外まで展開したり、パス回数が増えるようなプレイングが要所で見られた。

ポゼッションは25回と、筑波に優位に試合を進められたことがわかる。敵陣22メートル内への侵入回数を見ると6回と、かなり抑え込まれていた。特に前半に関しては1回のみの侵入になっており、全般的に苦戦していた。

後半は、足が止まった筑波のディフェンスを振り回すことができていた。

一番苦労した点は、セットピースが挙げられるだろう。

ラインアウトは72.7パーセント、スクラムは63.6パーセントと、最低限80パーセントはほしい数値より割り込んでいた。

特にスクラムでは自ボールで始まったスクラムで一定数ペナルティを取られた。本来自分たちのポゼッションで始まるはずの攻撃権を奪われ、それも、自陣深くでポゼッションを取られることにもつながった。

◆まとめ。

筑波は、難敵に対してなんとか勝つことができた。明治戦に続き、セットピースで安定感を出すことができたのは大きかった。

ただ後半のスクラムワークやディフェンスについては、改善すべき点も見られた。

慶應はもう少しリズムをつかむのが早ければ、盤面を返すことができただろう。ハイボールをもう少し続けていれば、違った展開になったかもしれない。また、セットピースの苦戦が、敗戦の最も大きな要素となった。

慶應は後半に上位校との試合が続く。修正し、その時を迎えたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。