8月30日のカナダ戦で始まった日本代表にとってのパシフィックネーションズカップ2025。9月14日(日本時間/9月15日)にファイナルラウンドの準決勝、トンガとの一戦を戦った。

トンガは、フィジー、サモアとプールステージ(プールA)で激戦を戦ってきた相手。日本にとっては今大会の中で初となる、フィジカル面でより強力なチームとの試合だった。

前半は21-19。それが最後には62-24と日本代表が大勝した80分は、前後半で修正が見られる展開だった。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

<アタック構造>

ポッドの構築に関しては、1−3−3−1といったところだろうか。中盤に2つの3人ポッド、両エッジに走力のある選手を配置する形だ。ベン・ガンターや下川甲嗣(ともにFL)といった選手が外に立つことが多かったように見えた。

3人組のポッドは、ラックに対して左右両方向に選択肢を作る形となっている。用語で表現すればピストンアタックのような動きだ。エッジから中央方向に、ラックを作ったら再度エッジ方向にFWの3人組によるポッドを配置することで、相手のディフェンスを寄せようとする動きだ。

両エッジの1人のFWは、シーンに応じて位置を切り替えていたようだ。シンプルに一番外側で待つだけではなく、アタックラインの内側に立ったり、アタックラインに対して前方、ポッドのように表の選手になることで裏を使わせるような選択肢として立っていた。4番のジャック・コーネルセンがいい働きを見せていた。

アタックラインはシンプルな線形となっていることも多いが、これまでの試合でも見られた傾向通り、12/13番の選手をポッドの先頭に配置するフェイズもあった。CTBの選手がポッドに参加した場合は比較的外側に展開するような動きを見せていた。ポッドで相手ディフェンスの足を止めながら外に回そうとした時に、CTBをポッドに配置しているのかもしれない。

<セットピースからのアタック>

セットピースからのアタックは、大きく展開するシーンが多かった。

李承信はキャリーもできるが展開を好む傾向を見せ、最初のフェイズから外方向に展開し、エッジの選手が判断でキックをすることにより、ポゼッションの出口を作っていた。

セットピースからのアタックの理由には、相手を走らせるというものがあったかもしれない。セットピースから、例えばCTBやFLでクラッシュするような一般的なアタックをする場合、相手のディフェンスラインは(アタックを止められる前提があれば)大きく動くことはない。

しかし、ボールをはやいフェイズで外方向に動かすことによってディフェンスラインが横方向に動き、また裏のエリア、バックフィールドに立っている選手が相手の展開に合わせて前に出たり下がったりするような動きを見せるようになる。

例えば中盤でのラインアウトでFWの選手が4人でセットする時、構成はLOとFLの4人となっており、中盤のNO8のキャリーに対して両PRの選手がサポートに入っていた。予想にすぎないが、これはNO8のキャリーが起きた次のフェイズの機動力を上げるためではないか。PRの選手をラインアウトに参加させると、どうしても少しだけ移動に時間がかかる。LOやバックローの選手を投入することによって、機動力のある選択肢を左右に作ろうとしたのではないだろうか。

一方でセットピースからのアタックの位置関係は少しシビアだ。決められた位置が少しズレるとパスミスや選択肢の削減が見られていた。セットピースで猛烈なプレッシャーを受けていたわけではなく、各々の少しずつのずれが結果的にプレーの不安定性にもつながっていたように見えた。

<オープンプレーにおけるアタックの様子>

オープンプレー、つまりセットピースなどの影響が薄い普段のフェイズにおけるアタックでは、10番の李と12番のチャーリー・ローレンスのコンビネーションで崩そうとする様子が見られた。

後述するが、ラックからのボールフィードもこの両選手によってまかなわれており、役割を分散させないことによるメリットもあったかもしれない。

基本的には単線のアタックラインであることが多く、階層構造を作るのは9シェイプの前後のみに限られていたように見えた。フロントラインからのスイベルパスも有効活用され、4人のポッドを作ったり、ポッドに配置された選手のうち、先頭だけではなく外側の選手に向けてパスを放ることで相手の足を止めていた様子があった。

特殊な動きとして用いられていたのは、10番と12番によるループプレーだ。10番の李が12番のローレンスにパスを放り、ローレンスに対して15番のサム・グリーンがフロントライン、李が回り込むようにバックラインに入ることで完成する構造だ。必ずしもうまくいったわけではなかったが、各選手の位置どりもうまく調整されており、ハマれば高い攻撃力を示すだろう。

アタックラインには、深さという観点で非常にメリハリがあった。特に後半のアタックでは、FWの選手がリードとして1人が走り込み、その選手にパスを放って浅い位置での攻防を仕掛けたり、リードの選手をダミーに使い、その裏でポッドやアタックラインを作っていた。結果、相手の足を止めながら裏のラインを生かしていた。

【ディフェンス様相】

<プレッシャーをかけきれなかった前半>

前半は21-19という僅差でハーフタイムに入ることになった。超速ラグビーのイメージに沿った、早いフェイズでのトライも見られ、アタックに関してはいいイメージで前半を終えることができていたように感じる。

しかしトライ数はトンガ代表も3本と、数値的には並ばれる結果だった。

トンガ代表のトライは、どれもセットピースやタップから最初のフェイズで生まれている。ラインアウトモールから1つ、クイックタップから1つ、ラインアウトのピールオフ、ダイレクトなキャリーによるものが1つと、効率的にトライを奪われた。

様々な要因が考えられるが、相手のアタックに対してプレッシャーを受けていたことが大枠として考えられる。トンガ代表は前評判通りの接点の強さを見せ、ゴール前5メートルでは高い攻撃力を見せていた。日本代表の選手も体を当てこんだが、じわりと前に出られるフェイズも多く、トライ以外のシーンでもフェイズごとに前に出られていた。

相手のプレッシャーを受けていたように見られる様子として、ディフェンスの質が上げられる。タックル成功率も一般的に求めたい水準より低い83.1パーセントという数値で、ラインブレイクこそ2回に抑えられたものの、少しずつ前進された。

特に一部の選手は前半のディフェンスにおいて、相手を引き込むような動きを見せていた。相手の上半身を掴んでチョークタックルに持ち込んだり、相手の勢いを引き込むようにして倒す。ブレイクダウンへのプレッシャーを優先しているような様子も見られた。

ディフェンスラインの上げ方も激しさはなく、少し受けるようなディフェンスラインになっていた。動きを見る限り相手の動きに対してあと出しで動き、様子を見ながらディフェンスをするようなリズムで動いていた。

結果として、相手の質量によって押し込まれ、自分たちから相手の前進を誘導してしまうシーンもあった。カナダ代表やアメリカ代表のようなチームであればある程度カバーできる領域だが、接点で優位性をもつトンガ代表のようなチームが相手では、少しでも受けに回ると容易に前に出られてしまうと分かった。

<プレッシャーをかけるようになった後半>

対して後半のディフェンスでは、プレッシャーをかけるフェイズが増えた。後半、相手に許したトライは1本(これも防ぎたいところではあったが)。日本代表は5本のトライを奪うことに成功した。

このような結果になった要因として、2つの原因を考えた。

1つ目は単純に、トンガ代表側の疲労による影響だ。後半、特に終盤にかけてトンガ代表の選手たちは明確にフィットネスレベルが低下していた。プレーの精度が下がり、少し時間を作ってアタックしようとしているような様子が見られた。

2つ目の理由は、日本代表が前に出るようになった。前半は控え目とも取れるディフェンスでの圧力だったが、後半は明確に前に出るフェイズが増えた。特にリザーブメンバーの接点への働きかけの圧力もあり、効果的に相手のアタックを止めていた。

一方で、タックル成功率は高いとは言えない水準で、改善が求められる。接点の強度が低い(と思われる)カナダ戦、アメリカ戦などでは90パーセントを超えるタックル成功率を見せていた。今後戦うトップ10の代表相手には、タックルの精度向上が必要不可欠だ。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

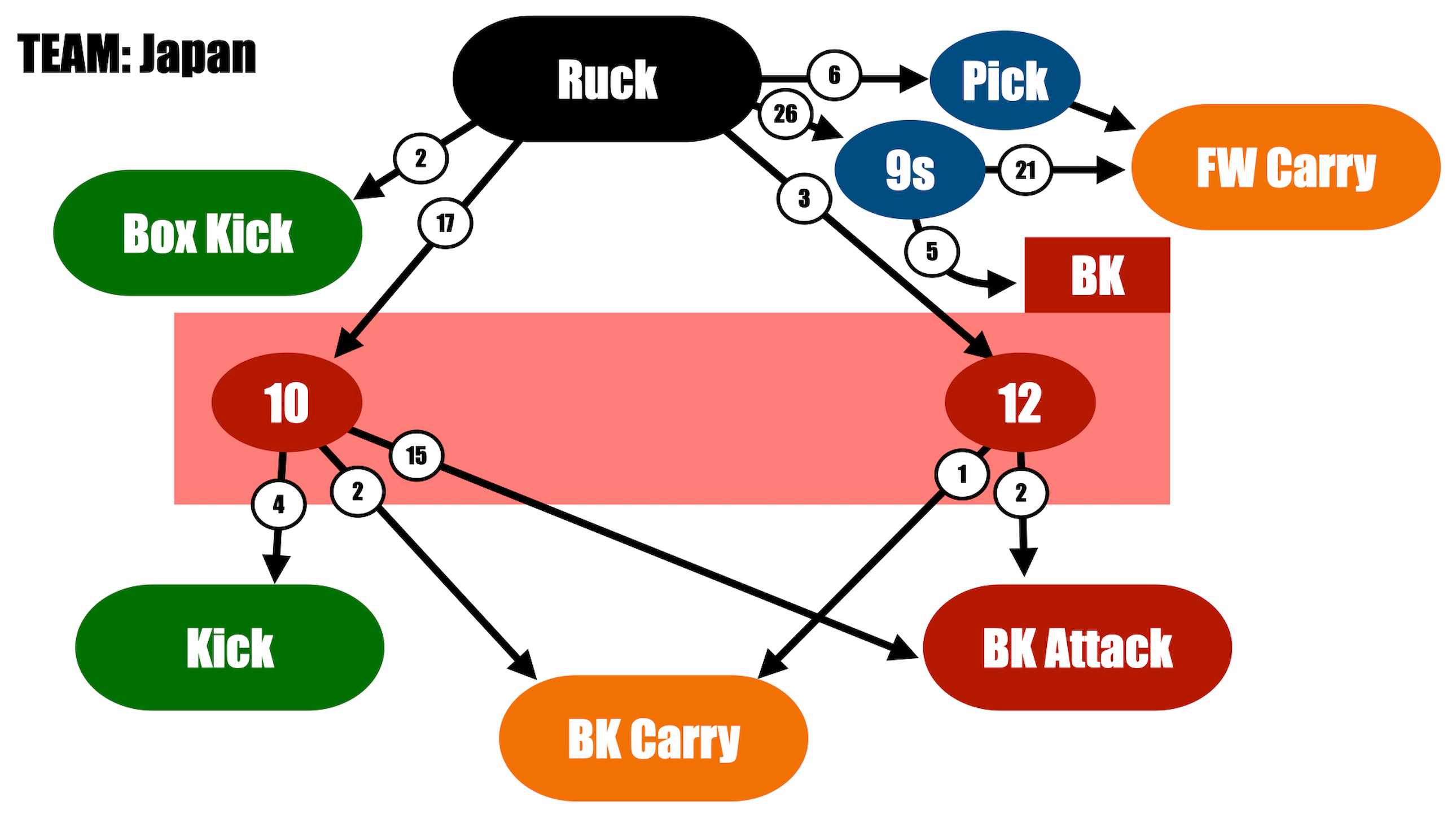

それでは今回もプレイングネットワークについてチェックしていこう。

ご覧の通り、非常にシンプルな構造をしている。ネットワークの肝となるBKラインとラックの関係性についても、ボールを受ける選手が2人と、コンパクトなネットワークとなった。

ラックからボールを受けるのは、10番の李、12番のローレンス/廣瀬雄也となった。これまでの日本代表であれば、もう少し他の選手のボールタッチもあったように思う。15番のサム・グリーンなどもボールタッチをしてきた選手だろう。

今回の試合では、役割が分散せずに限られた選手に集中したことによって、アタックの安定感が出ていたのかもしれない。

そもそもラック回数自体はトンガ代表を下回った。相手の88回のラック形成に対して、日本代表は54回と、ポゼッションで上回られていたことがわかる。

しかし、日本は54回のラック形成に対して8つのトライを奪った。厳密には少し異なる数字になるが、ラックを7回作るごとにトライを取ったとも言える。非常に効率的だ。

また、特徴的な点としては10シェイプが見られなかったことだろうか。これは定義を絞ったことによる影響でもあるが、本記事内では10シェイプを「FWの集団」として定義しており、CTBが先頭になってボールを受けた場合は10シェイプとしてカウントしていない。

なぜそこに言及するかというと、今回の試合ではCTBの選手による10シェイプが見られたからだ。アタック様相の項目で触れたように、今回の日本代表はCTBをポッドに組み込むようなアタックを見せていた。ハンドリングスキルに優れた選手をそこに配置することで、ポッドからボールを散らす動きに貢献していた。

9シェイプは54回のラックに対して26回となっており、FWを用いる比率としては、平均的な数値から少し多いというぐらいの比率。ピックゴーといったFWによるダイレクトなプレーも一定数見られており、FWからリズムを作っていたという見方もできる。安定していたと言えるだろう。

◆まとめと展望。

非常にいい試合展開を見せた。前半こそトンガ代表の圧力と消極的なディフェンスによって相手の前進を許すシーンもあったが、後半にかけて立て直し、トンガ代表をしっかり走らせることができていた。

次戦はフィジー代表が相手だ。パシフィックネーションズカップの中で最も厳しい試合展開になるだろう。トンガ代表に匹敵するような接点に、自由自在なオフロード、また優れたランナーを揃えたチームだ。今回のような試合展開は容易にはできないだろう。

必要になるのは明確なゲームプランとプレー精度、ディフェンスからプレッシャーをかけていくことだろう。フィジーはフラストレーションが溜まると精度を欠くプレーを見せるようになる。そういった隙をついていきたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。