悔しい試合展開だった。

日本代表は歴史的な勝利でもある前週の試合の流れを、切らさずに今週の勝利につなげたかった。

しかし、厳しい環境での2試合は確実に日本代表からも力を奪った。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタックの様相】

アタック面では少し苦戦をしたような雰囲気が漂っていただろうか。積極的に相手を突き崩すようなモメンタムを見せることができたシーンは控えめで、意図的ではないイレギュラーな状況から生まれたトライもあった。

いくつかのポイントに沿って、アタックを見ていこう。

まずはプレイメーカーの役割とモメンタムだ。今回の試合でプレイメーカーの役割を果たしていたのは10番の李承信と15番の中楠一期、後半から投入されたサム・グリーンの3人ではないかと思う。

プレイメーカーの役割は、アタックラインのコントロールと、アタックの軸となって展開を司るといった点に集約される。

個人的には、途中で交代したが中楠がいい働きをしていたように感じた。中楠は所属しているリコーブラックラムズ東京ではSOに入っており、FBとして試合に出た回数は(少なくとも今シーズンは)少なかった。

しかし、アタック時に作られる表と裏の関係性において、プレイメーカーが主に果たすことになるバックドアとしての役割だけではなく、フロントドアに入ることでアタックにバリエーションを作り出していた。前半に生まれたビッグゲインも、スピードのある中楠がフロントドアに入ることによってすれ違いを作ることができていた。

主たるプレイメーカーの李の働きに関しては、もう少しアタックをコントロールする余地はあったように見えた。

アタックフェイズの多くは、ポッド、ラックやプレイメーカーからダイレクトにパスを受けるFW中心の集団を使ってのキャリーが多かった。李も動きながらアタックをコントロールしようとしていたが、パスを使っていた割に比較的単調なアタックになっていたようにも見えた。

1つのフェイズで大きくボールを動かすことは少なく、ディフェンスにとってもプレッシャーの少ないアタック構造になっていたかもしれない。

アタック全体の傾向としては、前半から中盤まで、早いフェイズでのハイボールによるコントロールを見せていたのが特徴的だった。特に4フェイズ目までにハイボールを蹴り込むシーンが多く、再獲得を狙うような動きを見せていたのが印象に残っている。

その中でも先発SH、齋藤直人の見せたボックスキック、ラックなどからダイレクトに高く蹴り上げるキックは高い精度を見せていた。

チェイスの選手が走り込みながらちょうど競り合うことのできる位置で、激しい空中戦を狙うことができる位置に蹴り込んでいた。

再獲得のクオリティに関しては、半々といったところだろうか。

石田吉平は高水準の働きを見せていた。身長はそう高くはないが、ジャンプの高さと腕の使い方でボールにしっかりと働きかけていたように思う。

ただ、全体的に精度を上げて、ディフェンスとの一貫性も保ちたいところではある。

そういったアタックフローから、後半はランプレーに変更した流れはあったのではないか。

後半途中から、SHは齋藤から藤原忍へと交代となった。藤原はリーグでも、ジャパンの試合でも早い展開を好み、得意とする選手だ。間違いなく勢いはいい影響があったように思う。

安定したキャリーを見せる回数も増加し、藤原らしいテンポのいいラグビーを見ることができた。ただ、後半はチーム全体に疲労の色も漂っていた。思ったようなリズムまでは至らなかった。

それ以外のポイントとして、ブレイクダウンで激しくプレッシャーを受けていたこともチェックポイントとして挙げられるのではないだろうか。特にウェールズ7番のジョシュ・マクロードにはしてやられた部分も大きかった。

ブレイクダウンではラックの上の空間を取られてしまうシーンもあった。キャリーに持ち込んだ選手のグラウンドワーク、倒れた後の動きも修正可能な部分だ。

【ディフェンスの様相】

今回の試合で注目した点のひとつはディフェンスだ。トライ数で上回られ、アンストラクチャーをはじめとする様々なパターンでトライを奪われた。

こちらもいくつかのポイントに沿って見ていきたい。

まずは相手の動きに容易に誘導されてしまった。一般的にはグルーピングと呼ばれるような動きを指す。

最も顕著に出たのが前半17分頃から始まる一連のウェールズのアタックだ。最終的にはジャパンのタックル時のリッピングでボールを奪取し、キックでプレーを切ったポゼッションになる。実は、大きなゲインを許してもおかしくなかった。

ウェールズはこのポゼッションの最初の2フェイズを同じ方向にキャリーし、そのあとに振り返す動きをとった。この振り返しの動きの際に、実はジャパンから見て右の大外で2人分〜1.5人分の数的優位を作られている。

これは、ウェールズの2フェイズのキャリーに合わせて順目方向に動きすぎ、逆目と呼ばれる反対方向のアタックに対して人数を揃えることができていなかった。李の判断でプレッシャーをかけたことで難を逃れたが、この数的優位を確実に使ってくる相手であれば、この形では解決できなかったかもしれない。

2点目は、大外のディフェンスフローについて。前週の対戦時にも外側のエリアを攻略される傾向にあった。

中央をきれいに抜かれるよりは、のちのち取り返すことができる場面ではあるが、構造的に何度も崩される場合、無駄なストレスをもたらす。

ジャパンのディフェンスは、大外とその内側の選手の動きにブレが生まれている。内側の選手はかなり前に出る傾向が強く、プレッシャーをかけることができる一方で、相手がしっかりと深さと精度を保ったアタックラインで攻めてきた時は外側で数的優位を作られるシーンが目立つ。

大外との連携も少し足りない部分があり、流すのか詰めるのか、また裏に立つ選手との連動の部分でも後手に回っていた印象だ。

中でも相手の階層構造に対するディフェンスでは苦戦しているイメージが強い。

マオリ・オールブラックス戦でも相手に用いられた構造で、先ほどのグルーピングされやすい傾向と合わせてジャパンの「痛いところ」となっている。

代表的なシーンとしては、前半35分に見られたウェールズの一連のアタックだ。ラインアウトからの2フェイズでウェールズはトライを取り切っている。

このシーンでは大外に齋藤が入っていた。

ウェールズは基本的な形から少しバリエーションを変えているような形で、9シェイプに4人の選手を配置していた。その上で内側から3人目の選手にパスを放り、階層構造をスタートさせている。

この時点でジャパンは内側のFWの選手とのコネクションが切れ、齋藤が半分孤立したような状態で相手を待ち構えることになる。そのあとはさらにフロントラインが一人、バックドアに一人という構造を作られ、完全に数的優位性を作られた。

今回の試合では、しっかりと要所で前に出る動きや詰める動きが精度高く見られた一方で、前週の終盤ほどの安定感は見せることができていなかった。

モールディフェンスといったセットピース起点の守りに関しても苦戦していた印象で、次回の試合までに改善が求められる。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

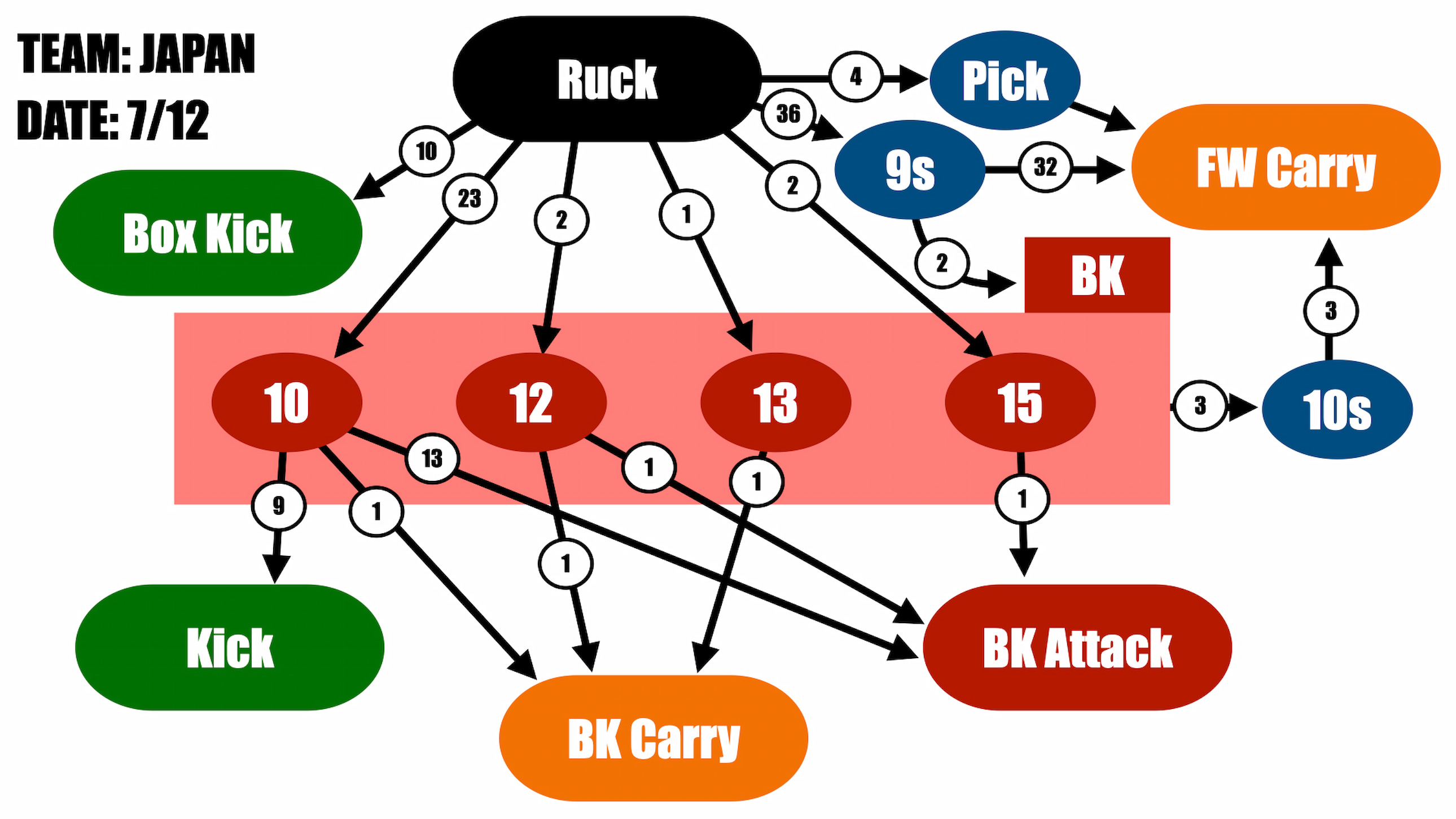

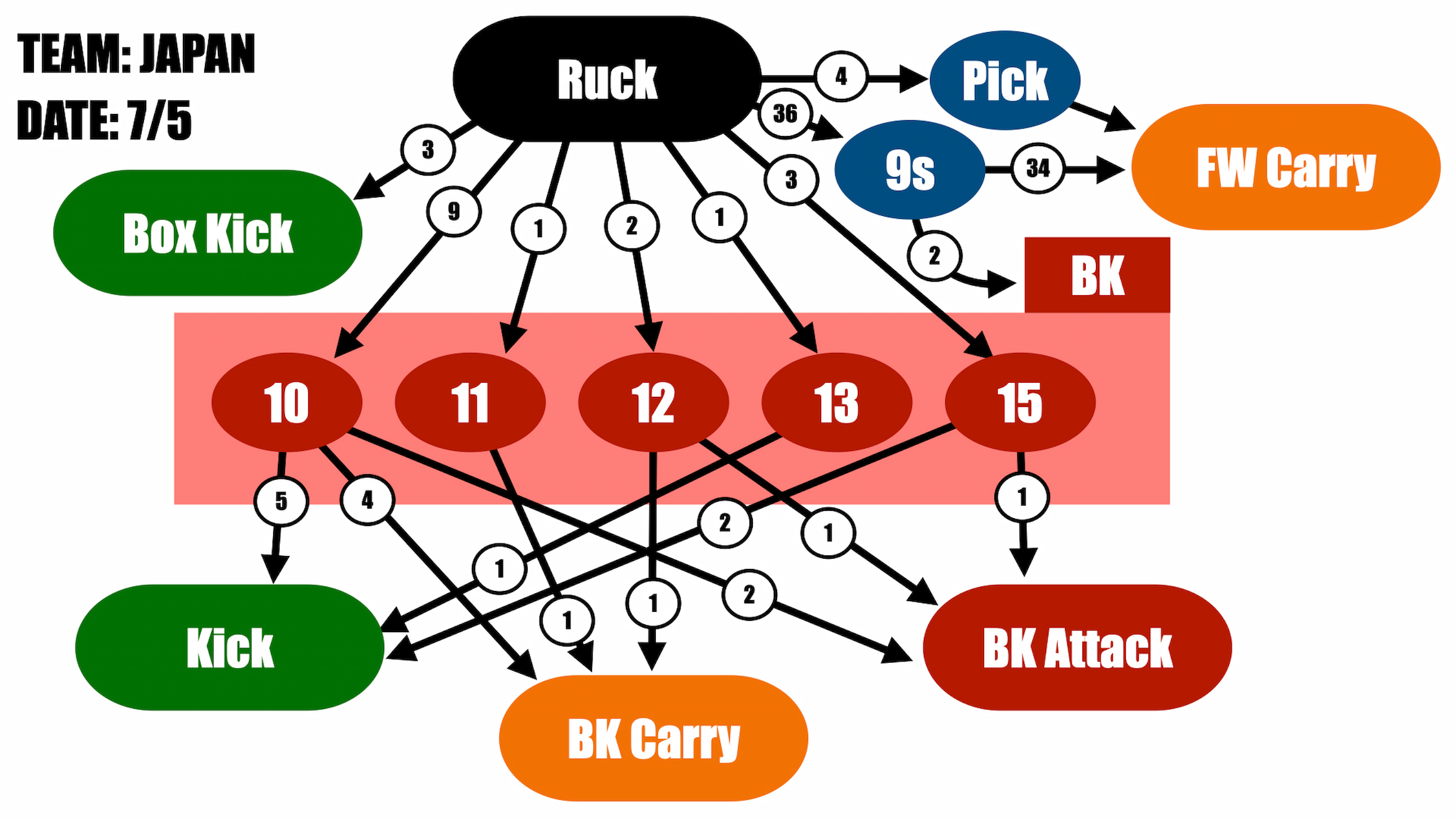

それでは今回もネットワーク図を見ていきたい。

参考までに、7月5日におこなわれた第1戦の図も載せようと思う。1つ目が今回行われた第2戦のもの、2つ目が7/5の第1戦のものになる。

それでは順番に見ていこう。

まずは全体的な傾向からだ。特徴的な部分としては、ラックからボールを受ける選手の数が減少していること、10シェイプが用いられていることが挙げられる。

戦術的なものか、または偶発的にその傾向が見られたかは判断が難しいが、個人的には「狙って変化した傾向」ではないかと見る。

ラックからボールを受ける選手が減少している点については、10番に入った李のボールタッチの回数が増えていることで説明ができる。複数の選手に渡ってボールが動く形になっていたものを集約させたのではないかと予測する。

前回は9回に限られたボールタッチが23回まで増加している。ボールタッチが増えたことで、プレイメーカーを柱とした展開に持ち込んでいた。

10シェイプが用いられていることに関しても、プレイメーカー起点のアタックを増やそうとしたと説明することができる。10番に限った話ではなく、15番からのフィードが入っていることからも展開志向が分かる。

ネットワーク自体も、前回の対戦時に比べるとシンプルな形だ。10シェイプへのボールアウトが図に示されていないことからも、一人ひとりが複数の役割をこなしていないと分かる。

試合の大勢を鑑みると、展開するか短い距離でのコンタクトを繰り返すかといった部分はある程度メリハリが付いている。BKの選手の役割はシンプルだ。

ラックからのボックスキックが増えたことも注目点だろう。前回の対戦時は3回のみ見られていたキックが、今回の対戦では10回になっている(モールからのボックスキックを含めればもう少し増える)。

図には表現し切れていないが、前後半でボックスキックの回数は同程度。ただ、質の部分では前半〜後半途中は再獲得を狙ったもの、終盤は距離をとったものだった。

また、今回のネットワーク図を見て感じたことを述べていきたい。

気になった点は10番と15番のワークレートの分配だ。今季の日本代表は、15番に必ずしも専門職のFBを入れていない。実際今回の試合では先発で中楠、交代でグリーンと、共にリーグワンでは10番を担当している選手だ。

戦略的な狙い自体は定かではないが、プレイメーカー気質の選手を15番に配置するということは、ゲームコントロール的な役割を期待しているのではないだろうか。

しかし今回の試合ではネットワーク図で確認できる通り、ラックからの10番の比重が大きく、15番はラックからダイレクトにボールを受けるわけではない。アタックラインには参加しているが、ボールタッチの比率はやや少なめとなっている。

15番はセカンドレシーバーとしての役割を求められていると想定できる。最初にボールを受けるわけではなく、2枚目としてゲームをコントロールしている。

ただ、もう少し15番のボールタッチを増やすことも可能性としては存在するのではないだろうか。そうでなければ、10番気質の選手を15番に置かなくてもいい。

15番に入った選手が明確にハイボールで競り合うシーンが見られなかったため、個々人のスキルに関しては分からないが、15番は専門職だ。そこに10番気質の選手を入れることの意義を見出していきたいはずだ。

◆まとめ。

日本代表としては非常に残念な敗戦となった。

第1戦で勝利を収めたのが実力なら、この第2戦で敗北したのも実力。まだまだ改善の余地はある。

ネガティブな内容になってしまったが、昨季の試合展開と比べると、方向性が落ち着いてきたような傾向も見られている。不要なクイックタップなどが減り、無理に展開しようとする場面が増えているわけでもない。

間違いなく良い方向を向いてはいるが、精度がついてきていない印象だ。特にこのウェールズとの2戦は環境の影響も否定できない。

パシフィックネーションズカップは、そういった意味では同水準のチームが集まった環境での連戦となる。ウェールズ戦では出場のなかった選手の出場も考えられる。

期待し続けたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。