予想はしていた。

しかし、そうだとしても、このような試合になるとは思っていなかった。

2025年7月5日にミクニワールドスタジアム北九州でおこなわれた日本代表×ウェールズの第1戦は、2013年に同カードで日本代表が勝利した試合を彷彿とさせるような熱戦となった。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタックの様相】

日本代表のアタック構造は、複雑さとリズムをバランスよく採り入れており、「選択肢を作るラグビー」のように見える。

SHがリズムを作り、プレイメーカーがボールを展開する基本構造からは、それがある程度、分かりやすく見える。

今回の試合でキーになった動きは、「BKも参加したポッド」と「スイング」が挙げられる。これらのポイントを順番に見ていきたい。

ポッドとは、SHから、もしくはSOなどのプレイメーカーからボールを受けるFWを中心とした選手の集団を指す。多くの場合は3人で構成され、これはボールキャリアー+2人のサポートの選手を最小構造とする構成だ。

多くのチームではこれらをSHから受ける9シェイプ、プレイメーカーから受ける10シェイプとしてアタックラインの中に配置し、接点での強さと安定感を担保しようとしている。

ジャパン(敢えてジャパンと呼称したい)のポッドでは、時折BKの選手が参加することがある。具体的な選手を挙げると、12番に入っていた中野将伍、マロ・ツイタマと交代で23番に入り、ファーストキャップを獲得したハラトア・ヴァイレアだ。

彼らは、試合の流れを読みながら主にポッドの先頭に立ち、そのまま自分でキャリーに持ち込んだり後ろに並ぶBKの選手にパスを出していた。

FWの選手にも似たものがあり、FWの選手とは違うBKの選手らしいランニングラインやテンポも見せた。その動きによってギャップを生み出したり、そのギャップを活かして攻めることもあった。

このようにBKの選手をポッドとして使うメリットは、本来であればFWの選手が入ることが多いポジションを埋めることで、より外側に人数をかけたポッドを作ることができることがある。またハンドリングが優れている(ことが多い)BKの選手を、FWを絡めたムーブの中に組み込むことで、アタックのスピードを殺さずに展開できる。

この形が最も生かされた場面は、後半21分に起きたベン・ガンターの幻のトライに至るまでの経路だ。

このシーン、起点となったラックには紙森陽太と竹内柊平が参加していた。つまり、グラウンドで「生きている」FWの選手は6人いることになる。

パスアウトされたボールは李承信に渡り、いわゆる10シェイプの位置にいる選手にボールが動くことになったわけだが、実はこのポッドにはヴァイレアが参加していた。

ヴァイレアはボールを受けたあと、下げるように裏のラインにいた中楠一期にボールを渡す。

中楠はこの場面で素晴らしい判断をした。ダイレクトに、さらにうしろのラインを作るディラン・ライリーにパスをせず、比較的フラットな位置に並んだリーチマイケルにパスをする。

結果としてアタックラインを動くボールは極端に下げられることなく外まで展開され、ウェールズのディフェンスはフラットに走り込むリーチに一度寄らざるを得なかった。

最後はトライにならなかったが(スローフォワード)、それまでの流れも含め、相手を完全に崩した動きだった。

また、スイングと呼ばれる動きも、の試合の2本目となった、中楠のトライにつながった。

近年多く見られる動きでもあり、マオリ・オールブラックスもこの動きを用いてトライに繋げていた。

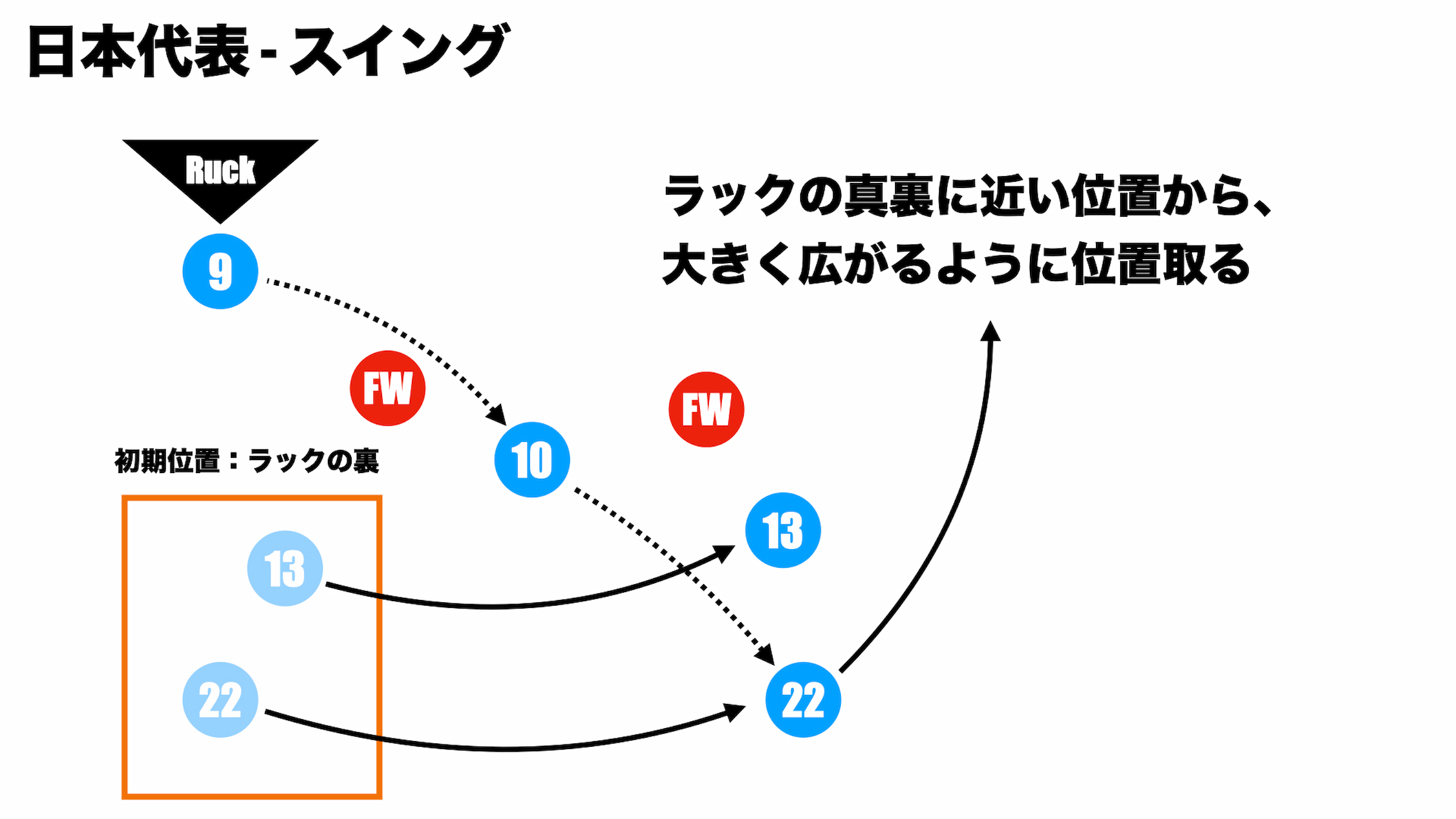

スイングとは、文字で表現すると「逆サイド、もしくはラックなどの後ろから、あと出しでアタックラインを作る動き」といった表現になるだろうか。

図で表現すると、以下のようになる。

この構造のメリットは、あと出しでアタックラインを作ることによって、相手のノミネート、ディフェンスとアタックの人数を合わせようとする動きを妨ぐことができる点だ。

動きながら数的優位性を作るので、相手の対応が遅れ、ブレイクできる可能性が高くなる。非常に理にかなった構造といえる。

ジャパン(正確にはJAPAN XVは)は先週末のマオリ・オールブラックス戦でスイングを使われてトライを取られた。高い確率で前に出られる動きである。

今回の試合では、偶発的なものだったかもしれないが、このスイングと呼ばれるような動きを使って中楠のトライに繋げていた。

ウェールズも人数を合わせる動きを見せたが、スイングに伴う横方向の移動量が大きいことにより、相手キャリアーとの位置関係がずれ、タックルに苦戦していた。

一方で、課題になりうるような様相も見られた。

例えばラックでのボールコントロールだ。ブレイクダウンで相手のスティールを許す場面が散見され、意図しないポゼッションの終わりを迎えるシーンも見られた。

それ以外にもサポートが少し遅れる場面があった。

キャリアーからのオフロードパスを受けようとするあまり並走が長くなり、サポートコースに入るのが遅れてしまっているのが主な要因だ。

上位国と戦う場合、ブレイクダウンの精度はスコアや勝敗に直結する。改善が必要だ。

ただ、全体的に意図したアタック構造が見られた。

テンポのいいアタックを、SHを中心に構築していた。フラットに選択肢を多く準備したアタックが、ウェールズのディフェンスに対して効果的に働いていた。

選手間の意思統一に少しブレがある場面も見られたが、比較的うまく回っていた。

【ディフェンスの様相】

ディフェンスは、終盤まで比較的安定していたようにも見えた。

タックル成功率は速報値で87.6%と高水準を見せており、ラインブレイクされるシーンも、そう多くはなかった。

特に相手のポッドに対するディフェンスでは、かなりゲインを抑えられていた。

ポッドで前に出られるとアタックラインの脅威度が一気に跳ね上がる。そういった点から考えても、ポッドを安定して封じ込めることができたのは非常に大きかった。

ただ、個人的には気になるポイントがいくつかあった。

否定的なコメントは避けたいところだが、より一層レベルの高いラグビーを祈念するため、ご理解いただきたい。

まずは、大外のエリアのディフェンスだ。試合の序盤から、ジャパンはこのエリアを守ることに苦戦していた。

前半9分に生まれたウェールズ側のビッグゲインでも、そのエリアを攻略された。

ラインアウトモールのペナルティから、ウェールズは中盤で1回のキャリー、そこから大きく(左)外方向に展開した。

この外方向の展開の際に数的優位性を作られてしまい、ウェールズWTBのジョシュ・アダムズにビッグゲインを許すこととなる。

このシーンでは、2つの要素が絡んでいた。

ひとつは前のディフェンスラインの詰め方だ。数的優位性が生まれている状態で、かなり前に張り出している。SOからのワンパスですれ違いを作られていた。

ふたつ目はバックフィールドからの上がりの部分だ。15番の松永拓朗がうしろから前に移動した。数的不利をカバーする動きを見せたが、少しタイミングが遅れたように感じた。

同じような動きが、時折見られていた。

また、バックスリーの連動性の部分も少し不安定さが見えた。

バックスリー、またはSOを加えたグラウンドの自陣エリアを守る動きは、多くの場合で振り子のような動きを見せる。

しかし、今回の試合の中ではこの振り子の動きが間に合わずに裏をキックで狙われるシーンがあった。

それ以外に注目した点は、ウェールズのアタック構造だ。

詳細は割愛するが、そのアタックはどこかクラシカルで、ポッドを当てこむことに終始していた印象がある。日本代表を分析してきていたことは間違いないが、特殊なことをしてきた印象はない。

つまり、日本代表が苦手とするタイプのアタックをしてこなかった。

テンポがそこまではやいわけでもなく、構造的に優位性を作ろうとするシーンもそう多くなかった。暑さという要素は間違いなくあったと思うが、ウェールズ低迷の理由が見えるラグビーをしていた。

そのため、日本のディフェンスへの評価は、まだ判断が難しい。リーチの読みのいいディフェンスをはじめ、FW陣の激しい肉弾戦があった一方で、後手に回った印象も少しある。

次回の神戸での一戦は環境も変わる。注視していきたい。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

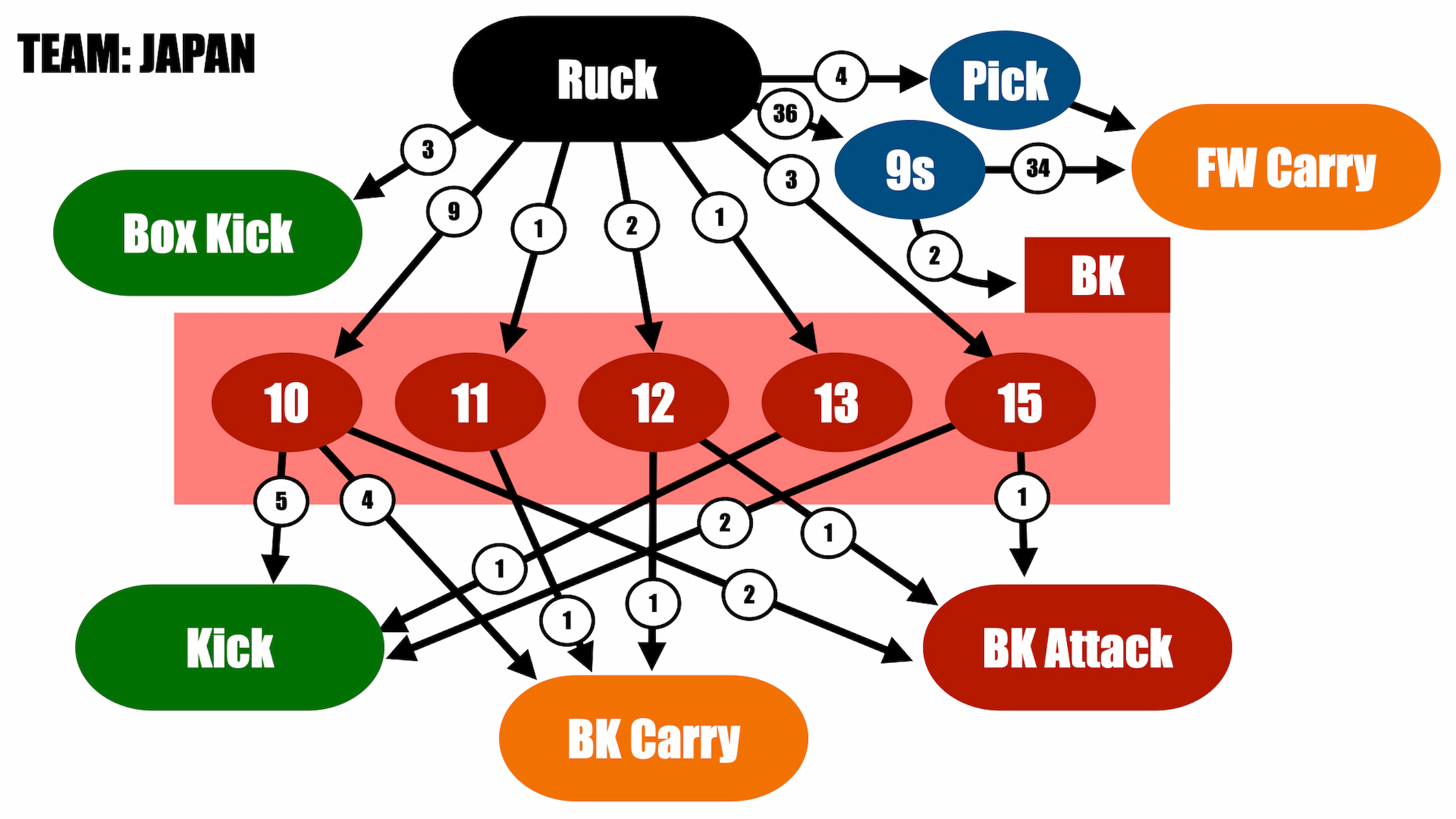

それでは、今回はリーグワンの分析の時に用いていた「プレイングネットワーク図」を使って見ていきたい。

プレイングネットワーク図は、ラックを起点にしてアタックフェイズに対して、ボールがどのように動いていったかを示す図となる。

それでは図を見ていこう。

以下のようなことが見て取れるだろうか。

・BKへのボール供給が多くない。

・10シェイプが見られない(注意事項あり)。

・9シェイプからバックラインへのパスがあまり見られない。

今回のジャパンのプレイングネットワークを見ると、多くのボールがFW、特に9シェイプに向けてパスアウトされていることが分かる。

試合終盤、ボールを持って時間経過を狙うシーンもあったので、それで一気にカウントされた傾向も見られるが、それを踏まえても多い比率を占めている。

それと比較すると、BKの選手にボールが渡った回数は多くない。最も多くボールを受けた10番の李に関しても、回数的には9回という数値だ。

これに関しては予測の域を出ないが、基本的にはFWのキャリーでリズムを作り、チャンスと見ればBKに展開する、といったメリハリのついたアタックをしていたと想像できる。

それに伴い、9シェイプからBKへのパス、いわゆるスイベルパスと呼ばれるような下げるパスがあまり見られなかった。

表と裏の関係を作り、アタックラインを階層構造にすることは、相手のノミネートをずらしたり、位置関係をずらす効果がある。

しかし、今回の試合のジャパンには、そういった形があまり見られなかった。

これに関しては集計上の事情が少しあり、後述する項目とも関わっている。「BKの選手がポッドの構成員として参加したものに関しては、BKの選手のプレーとして集計する」とした。

そのため、例えば12番の中野や23番のヴァイレアがポッドに参加した場合はポッドではなく12番、11番(マロ・ツイタマと交代したため)として集計される。

なので、厳密にいうと9シェイプに参加した中野からの裏へのパスはあった。

ただ、FWの選手からおこなわれた下げるパスがなかったこと、中野などBKの選手からのパスも多くなかったことから、「9シェイプからのパスは多くなかった」と結論づけている。

また、10シェイプも今回の試合ではあまり見られなかった。厳密にいうとBKの選手が組み込まれた10シェイプは複数回見られたが、FWの選手のみで構成された10シェイプはなかったため、このような集計結果となった。

10シェイプは、ラックからの距離を作ることで、アタックのリズムや位置関係を調整することができる。

一方、ラックからSOなどを介してパスをつなぐため、ボールをある程度下げた位置でアタックが始まるデメリットがある。

9シェイプに比べると深い位置からのアタックになるため、ディフェンスのプレッシャーを受けると一気に下げられてしまう。

そういった点から考えると、ジャパンは意図的に10シェイプにFWを立たせていないのかもしれない。その戦い方はSHからどんどんリズムを作る戦い方で、狙いどころ以外でパスを使い、リズムを崩すことを避けたように見える。

ラックから素早く9シェイプにパスアウトすることでギアを上げる。

はやいリズムで、アタックテンポを加速させていた。

◆まとめ

試合内容をまとめると、「非常に良かった」というシンプルな言葉にまとめることができる。

酷暑の中でおこなわれた試合でウェールズが時間の経過とともに調子を落としていく一方で、ジャパンは徐々にギアを上げ、終盤まで目立ったパフォーマンスの低下のない、安定した戦い方を見せた。

ただ今後のことを考えると、当然のことながら、一つ勝利を挙げただけで安心はできない。アタック・ディフェンスの一部の要素で改善点もある。もっと上を狙える。

次戦の神戸での試合は、また環境が異なる。その状況下でも勝利を収めることができれば、安心のレベルを1段階上げても良いのではないだろうか。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。