Keyword

果たして、本当に3位決定戦だったのだろうか。荒天の中始まった試合は、そのように感じる試合だった。

接点、テンポ、戦略性と、ハイレベルな試合を見ることができた。

◆コベルコ神戸スティーラーズのラグビー様相。

スティーラーズはリーグ随一の攻撃力を有しながらも準決勝のブレイブルーパス戦では3点と、ノートライに抑えられた。

そういった結果を踏まえて迎えた3位決定戦、スティーラーズは何も変わっていなかった。

激しい接点と攻撃力を前面に押し出した、攻撃的なラグビーをしていた。

【Point 1/接点とモメンタム】

何よりも特徴的だったのは接点だ。ディフェンスでも激しさがあり、アタック面ではハードにボールキャリーをすることでワイルドナイツのディフェンスに穴を開けていた。

強烈なキャリーには引力のようなものが生まれる。スティーラーズのキャリーでは、ことごとく「引力」が発生しているように見えた。

特にゴール前のアタックに関しては、シンプルが故の強さがあった。パスを重ねるわけでなく、ピックゴーや1回のパスで激しく接点を作っていた。

どの選手も上体を起こさずにコンタクトシーンを作っているため、突き刺さるように前に出ることができる。タックルに対して点で仕掛けることができていた。

また、アングルとタイミングの精度も高く、相手が強い姿勢を作る前にコンタクトを仕掛けることができていた。ワイルドナイツのディフェンスは、強い姿勢で仕掛けることができていなかった。

特にワークレートの高かった選手を挙げるのは難しいが、効果的で強烈な印象を残したのはブロディ・レタリックだ。

レタリックのキャリーは、まるで杭のよう。強く、鋭さがあり、ピックゴーの判断や、コンタクトを狙う位置に関しても精度が高く、非常に効果的だった。

【Point 2/ハーフバックス団のコントロール】

特徴的だったのは、ハーフバックス団のボールコントロールだ。10番に入ったブリン・ガットランドと、SHに入った日和佐篤、上村樹輝の影響が大きい。

「ハーフバックス団からのワンパスで試合をコントロール」している点が特徴的だった。

SHのワークレートは、スターティングだった日和佐も、交代で入った上村も、非常に高い。特にラック際に生まれたギャップを狙う動きに関しては、ワイルドナイツの選手を含め、他のチームと比べても高い水準を見せているのではないか。

ラックとボールに最も近い選手でもあるSHがラックに近いエリアに仕掛けることで、相手の選手はそのギャップを埋めるように行動する。そうでなければSHが大きくゲインを切るだけだ。

ラック際に生まれたギャップをある選手が埋めるように行動した場合、生じるのは「新しいギャップ」だ。上手いチームはこのギャップが生まれないように流動的に他の選手が行動する連動性があるが、数瞬の間にギャップが生まれてしまうことは間違いない。

スティーラーズは、このSHのギャップに仕掛ける動きに対し、他の選手が異なるアングルをつけながら走り込んでくる。

このギャップに対して走り込む一連の動きを使い、スティラーズはモメンタムを生み出していた。

また、ガットランドのプレーがもたらす効果も大きい。多くの場合は、この人のパスからダイレクトにアタックが動く。ガットランドが放るパスでキャリーが生まれるシーンも多く、その一発で勢いを出そうとする傾向にある。

ガットランドは自分でのキャリーも厭わない傾向にあり、リズムが合わない時、またはギャップに対して自分が一番効率的に仕掛けられる時は自分からキャリーに持ち込むこともある。

そういったシーンにおいてもオフロードを狙う積極性もあり、動的なアタックの起点になることもできる。

ガットランドはキックスキルも高く、今回の試合の中ではエリアのコントロールという点で貢献していた。

キックは、レシーブ→ボールドロップ→キックまでのラグが短い。非常にコンパクトなタイミングでロングキックを蹴ることができる。コンパクトなキック展開になる結果として、相手の準備が整い切る前に奥を狙うことができる。相手のバックフィールドの整理がなされる前に、キックを蹴り込むこともできていた。

【Point 3/柔軟な構造性】

今回の試合のスティーラーズのアタックは、比較的シンプルな構造だった。階層構造のような構造的様相を多く用いていたわけではなく、複雑なサインプレーがあったわけでもない。パスをして、コンタクトをする、そんなシンプルなものが多かった。

ただ、一般的なポッド構造が崩れたわけではない。中盤にFW3人によって構成されるポッドを設定し、ラックからダイレクトに受ける9シェイプやプレイメーカーからボールを受ける10シェイプなどに配置されていた。前述のように、SHやプレイメーカーからのワンパスで強烈なアタックをしていた。

ただ、アタック全体を見ると、少し柔軟な構造も見られた。ラックに対する位置関係を基準にポッドを構築しているというよりも、選手の判断で位置構造を作り、そこで生まれた構造をポッドとして用いているように見えた。つまり、初期段階で設定された構造というよりは、流動的な構造だった。

それが最も顕著に出たシーンが、前半38分に生まれたワイサケ・ララトゥブアによるトライに至るまでの、一連のアタックフローだった。

このシーンでラストフェイズに起きたレタリックのプレーはイレギュラーなものだった。その局面ではアマナキ・サウマキが振り子のように内側から走り込みながらボールをもらい、クイックパスをつないだ。

本来の構造的にはサウマキも参加したポッドを使ったアタックになるところだった。

しかしアタックフローの中で生まれたのはポッドの構成選手を減らし、サウマキがアタックラインの裏をなぞるように外方向へ移動しながらボールを受けた。結果、外のエリアで数的優位性を作った。

構造の動的な変化の中で生まれた選択と行動を、トライに結びつけた。

◆埼玉パナソニックワイルドナイツのラグビー様相。

ワイルドナイツはシーズンを2位でフィニッシュしたが、準決勝ではスピアーズの強固なディフェンスの前に、最後の最後で詰め切れず切れず、敗れた。

3位決定戦は荒天となったが、ワイルドナイツらしさも出る一方で、シーズンを通して苦戦した点も見えた。

【Point 1/攻撃的なフィニッシュブロー】

ワイルドナイツはゴールに近いエリアに入ると、攻撃力が上がるのが特徴だ。攻撃的で勢いがあるアタックは、徐々に相手のディフェンスを崩し、トライにつなげる力がある。

ゴール前のアタックに関しては、基本的にはパスの数は少なく、キャリーが増える。判断のいいピックゴーや、9シェイプを中心にアタックを繰り広げる。

ワイルドナイツのキャリアーには差し込むように前に出ることができる選手が多く、どの選手がボールを受けても一定水準の前進を図ることができる。

シンプルな構造ではあるが、細かく接点を動かしていくことにより、相手の集中力をラックの近い位置に向けることができる。ワイルドナイツの打点の動かし方は位置関係の長短をフェイズごとに変えながらアタックするため、一定の感覚でディフェンスをしているとラックに集中しすぎるようになる。そこをBKの展開力で突くというわけだ。

CTB陣も少ないパスシェイプに積極的に参加することも特徴だ。

12番に入ったダミアン・デアレンデもそんな中のひとりで、サポートだけではなく、最初のレシーバーとしてラック際にセッティングしていることも多い。体も強く、ただでは倒れない安定感がある。また、12番が9シェイプのように参加することによって、FWの選手が浮くような数的構造もある。アタックで使えるカードが増えるメリットもある。

【Point 2/プレッシャーを受けた構造性】

しかし、多くのアタックでプレッシャーを受けているようにも感じた。

ハンドリングエラーやペナルティも要所で発生しており、アタックをしっかりと継続することができたポゼッションはそう多くはなかった。

特にプレッシャーを受けていたのが、9シェイプのポッドの裏に立つ選手、主にプレイメーカーの選手が立つ位置に対してだ。

アタックラインの展開につながる位置の選手がプレッシャーを受けることで外方向への展開が困難となっており、中途半端なキャリーにつながっていた。

ワイルドナイツの階層構造はそこまで複雑ではない。主に9シェイプの裏にプレイメーカーが立つか、10シェイプの裏にCTB陣が立つような形だ。エッジ寄りに立つFWの選手は直線的にアタックラインに参加するようなスタイルで、外に複層的な構造を作るシーンは、そう多くない。

そういったワイルドナイツのアタックラインに対して有効なのが、ラックに対して外側の選手が少し前に食い込むように前に出るディフェンスだ。個人で詰めるように前に出てしまうとギャップを狙われてしまうが、スティーラーズはそこの調整を巧みにしていた。

プレイメーカーに対して、スティーラーズはその外側の選手が被さるようにディフェンスラインを作っていた。

その動きによって、外の選択肢は大きく削られることになる。そのままパスを放ると、レシーバーが受けた瞬間にタックルに入られる。最悪の場合、インターセプトをされることもある。

相手の上を大きく越すようなパスも不可能ではないが、対空時間などを鑑みるとアタックラインから勢いは失われる。

ワイルドナイツの選手は、この動きに対して中盤でのキャリーを強いられていた。外の選択肢を切られた後は、中央に向かって走り込む形になることが多かった。

また、プレッシャーを受けることでそこからのパス展開の精度も下がっていた。読み合いの要素もあるとは思うが、うまく合わせられていた。

◆プレイングネットワークを考察する。

それではネットワーク図を見ていこう。

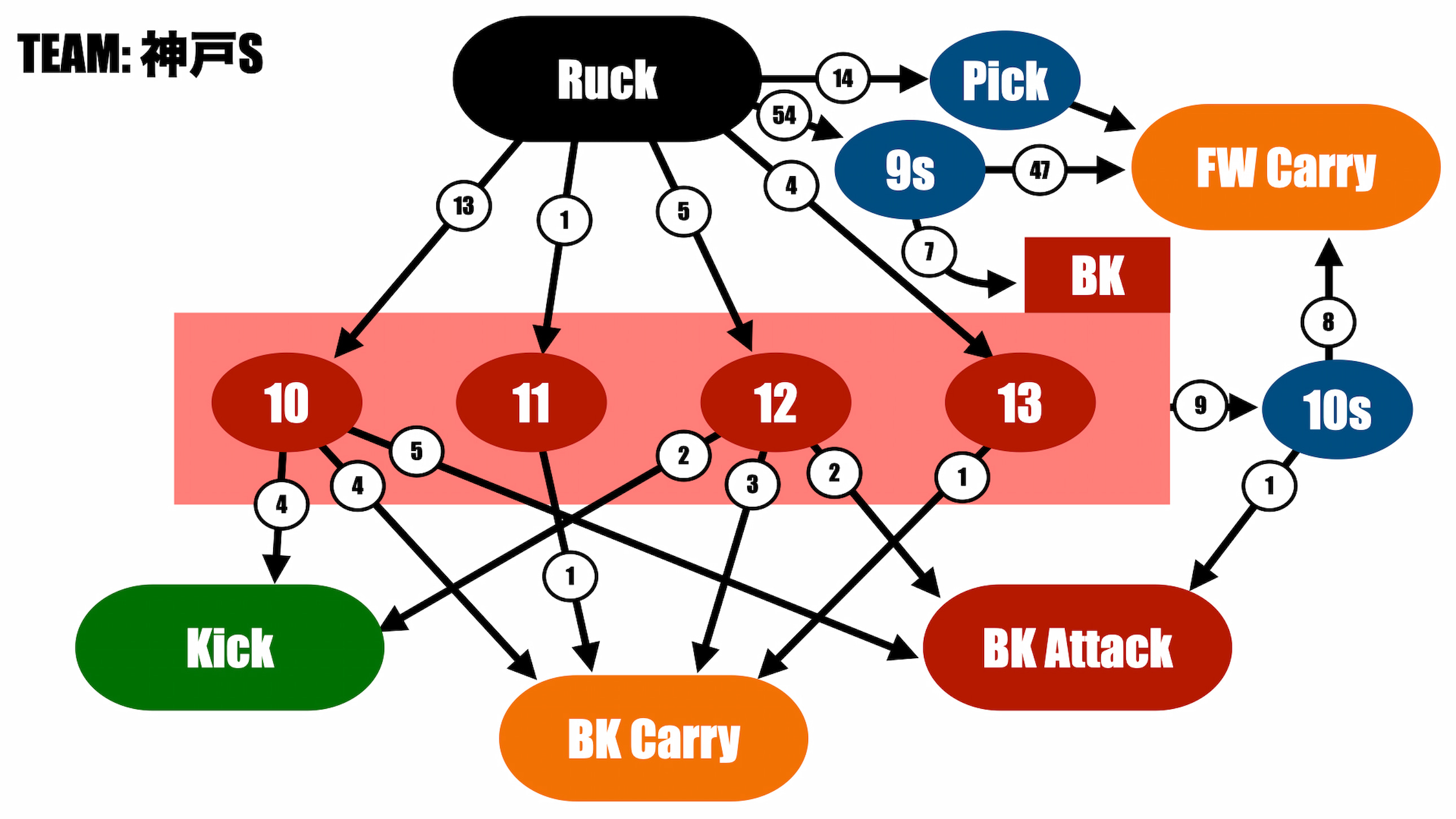

まずはスティーラーズのものからだ。

こんなことが言えるだろうか。

・9シェイプを好んで用いている。

・BKに対して展開した回数はそう多くない。

・ネットワーク自体は比較的シンプル。

スティーラーズは、FWを用いたキャリー、中でも9シェイプを好んでいたことが分かる。パスの数を重ねる必要もなく、シンプルなキャリーに終始していた。実際、9シェイプを用いたキャリーではしっかりと相手のディフェンスラインを押し込めており、効果的だった。

ネットワーク図が比較的シンプルなのも、普段通りだったからだ。スティーラーズのネットワークは、10番に入ったガットランドが最もボールタッチの回数が多く、ついで李承信が多くなることが多い。今回の試合では12番のラファエレ ティモシーのボールタッチも増えていたが、ラックからのプレイングは李も同等のボールタッチがあり、プレイメーカー気質の選手が中心となってボールタッチをしていた。

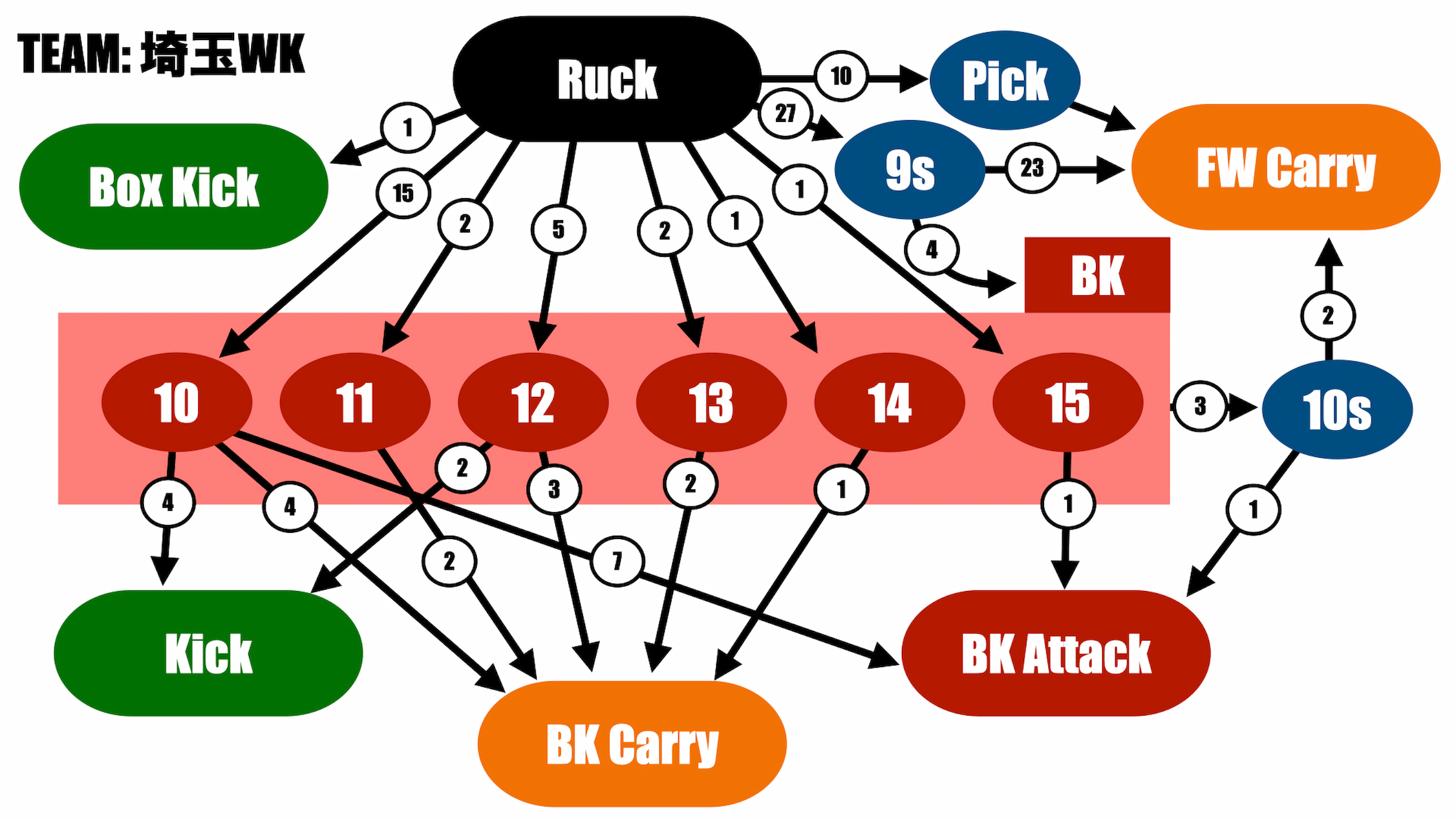

次にワイルドナイツのデーターを見ていく。

以下のようなことが感じられる。

・全体的にスティーラーズよりもボールタッチが少ない。

・BKのボールタッチはまばら。

今回の試合、ワイルドナイツはそもそもボールタッチの割合が多くなかった。試合後の速報値ではポゼッションは37%、テリトリーは33%。このような数値では、スコア効率が極めて高い状態でないと勝つことは難しい。ワイルドナイツは、このような低いポゼッションに加え、ハンドリングエラーなどが目立っていた。

ポゼッションは、基本的に得点を取った後は半強制的に相手に移ることになる。キックオフに対して再獲得を狙う場合はその限りではないが、キックオフを受けたチームが外へ蹴り出すことによって、再度ポゼッションとテリトリーを確保できる。

しかし、ワイルドナイツはテリトリーとポゼッションの両面で大きく相手に上回られていた。今回の試合で獲得したスコアパターンは、2回のトライと1回のペナルティゴールだった。いずれも少ない手数でスコアにつなぐことができていた。

ポゼッションを失う理由はネガティブなものが多く、効果的なスコアリングができていなかった。

◆まとめ。

2つのチームのシーズンが終わった。熱戦だった。

両チームとも、良かった部分、課題の両面が見える試合だったのではないか。今回は惜しくも準決勝で敗退した両チームだが、課題を修正できれば、来年は決勝を戦っていても不思議ではない。

そう思える試合だった。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。