Keyword

プレーオフトーナメント準決勝の2試合目も、なかなか熱量のある試合だった。

6位のサンゴリアスを倒して準決勝に進んできたスピアーズと、レギュラーシーズンを2位で終えて準決勝を迎えたワイルドナイツ。

試合前の予想通りの熱戦だった。

◆埼玉パナソニックワイルドナイツのラグビー様相。

ワイルドナイツは試合巧者だ。トップリーグ時代から続く近年の日本ラグビー界において、試合の展開を支配的に進めるチームといえば、ワイルドナイツの名が挙がるのではないか。

そう思うほどに試合結果の読めない、言い方を変えれば「どのような流れからでも勝つのではないか」と思わせる、そんな強みを持つチームだ。

【Point 1/展開力と試合巧者らしさ】

ワイルドナイツは、全体的に苦戦を強いられていた。後述するが接点で圧力を受け、前半の得点は、ワイルドナイツとしては珍しい10点のみだった。

10点というのは第11節(3/15)のブルーレヴズ戦での9点に次ぐ、ロースコアでの折り返しだった。

しかし試合全体を見ると、間違いなく実力のあるチームと分かる試合展開をしていた。前半こそ1トライ、1ゴール、1ペナルティゴールに抑えられたものの、後半は相手の6点に対して2トライ2ゴールとスコアを積み重ねていた。

敵陣に入る回数も多く、キックやキャリーから順調にエリアをコントロールするポゼッションも見られた。

アタックの基準は、1つの3人ポッドでのキャリーから始まる。FWの選手は常に動き続けてポジショニングを調整しており、3人のポッドを2つ、前もって配置するフェイズはそこまで多くなかった。

3人のポッドを中心に、両サイドの選択肢を準備することで、アタックフローを作り上げていくスタイルだ。

また、要所で注目しているのがスイングと呼ばれる動きだ。最初は片方のサイドに配置されていた選手、主にプレイメーカーの選手が、急激に逆サイドに位置を変えて数的優位性を作ろうとする動きだ。後半16分に生まれた山沢京平のトライに至るまでのフローに、スイングが用いられていた。

その前のフェイズで、ラインアウトを確保したワイルドナイツの多くのFWの選手は順目方向に回っていた。その動きに対応したスピアーズのディフェンスに対し、ディラン・ライリーがスイングして逆目方向に回り、小山大輝のダミープレーも交えながら前進を図っていた。その次のフェイズで最初の方向性から逆目方向に回ってきた山沢京にボールが回り、トライに繋がっている。

また、試合全体を通しての巧者ぶりも、レギュラーシーズンと変わらなかった。プレーエリアをキックで自陣から遠ざけ、そのキックに対するプレッシャーや蹴り返しに対するプレイングなどで、自分たちに有利な状況を作るシーンが多かった。

【Point 2/圧力を受けた接点とペナルティ】

ただ、すべてのシーンではないが、多くのシーンで圧力を受けていたのは事実だろう。

ワイルドナイツは正直なところ、接点で相手を圧倒するようなチームカラーではない。うまく接点をずらしながら、または圧力を受けそうなところを避けながら、ギャップが生まれた時に、そこを突くようにプレイングする。

スピアーズは接点に激しくプレッシャーをかけてきていた。タックルの激しさもさることながら、杭のように打ち込む2人目のタックラーも接点の激しさを生んでいた。

ディフェンスライン自体が大きく前に食い込むような動きはあまりなかったが、ワイルドナイツは、一つひとつの精度が高いディフェンスを受けてしまっていた。

そんな相手ディフェンスを受けてワイルドナイツは徐々に差し込まれ、サポートが遅れるシーンもあった。特にポッドを使ったアタックで、ボールを受けた選手がコンタクトする際に差し込まれた。結果、両サイドにつくサポートの選手が、すれ違うようになっていた。

また、圧力を受けた結果としてのペナルティも多く発生していた。

目立っていたのはスクラムの局面だったが、アタックディフェンスの両面でペナルティが起きる場面があった。接点で圧力を受けることによって位置関係のブレが起き、ミスが誘発されていた。

スクラムでのペナルティは、特にダメージの大きい領域だったのではないか。ハンドリングエラーであれば、基本的には相手にポゼッションが移り、ゲインラインはそのままの位置で再開することとなる。

しかし、スクラムでペナルティを犯すと、タッチキックで大きく前進されたり、そのままペナルティゴールを狙われたりすることにもつながる。実際に、トライ数(3)は同数で、ゴール数では上回っている。数値だけを捉えるのであれば、ペナルティゴールの差によって生まれた差だったとも言える。

◆クボタスピアーズ船橋・東京ベイのラグビー様相。

スピアーズは準々決勝をサンゴリアスと戦い、接戦で競り勝って勝ち上がってきた。疲労とのトレードオフになるとはいえ、レギュラーシーズン終了から1試合を挟むことにより身体をしっかり温め、コンタクトに馴染んでいたようにも見えた。

【Point 1/効率のいいスコアフロー】

スピアーズは試合後の速報値ではポゼッション46パーセント、テリトリー40パーセントとなっており、全体的に見ると相手に、支配的にボールを動かされていたように見える。

しかし、結果としては勝利を収めた。その試合展開に寄与していたのがアタック効率だ。

スピアーズはワイルドナイツと同じ、3本のトライを奪った。最初のトライこそフェイズを重ねることで奪ったものだが、それも9フェイズであり、そう多くのフェイズを重ねたわけではない。

また、それ以外の2つのトライに関しては最初のフェイズでトライまで持ち込んだ。非常に効率よくトライを奪ったと言える。

また、試合通じて3回のペナルティゴールで9点を積み重ねており、結果的にはその差もあって勝利したとも言える。

ペナルティゴールは陣取り合戦とも言えるラグビーのゲーム性において、飛び道具の役割を果たす得点機序であり、(成功率さえ期待できれば)どこからでもスコアチャンスを作ることができる手段でもある。

ポゼッションを積み重ねて得点に至るわけではなく、ダイレクトにスコアを狙うこともできることから、ポゼッション獲得率にまったく影響を与えない。

そう考えると、スピアーズは非常に効率よくスコアを積み重ねたといえる。

ボールインプレーの時間に関しては公式のスタッツを参照する必要があるが、ボールインプレー全体を100とした時の46というポゼッションで28点奪っているということは、1.39倍のスコア効率となる。ラグビーとはスコア効率のゲーム。ポゼッションで押されていても、効率よくスコアができれば勝てる、そんな試合展開だった。

【Point 2/接点とポッド構成】

スピアーズのアタックでは、ポッドを使ったアタックが強烈だった。もともとその強さが知られているFW陣のコンタクトではあるが、今回の試合では肉弾戦の様相が強く、接点で前に出た影響が強く出ていた。

ポッドの構成は、中盤で3人のポッドを2つ準備する3−3の配置と、3人と2人のポッドを一つずつ配置する3−2の構成を使い分けていた。2人のポッドの時は、前回の試合でも触れたようなリバースポッドを使うことで、アタックにバリエーションを作っていた。

リバースポッドとは2人のFWの選手を前線に、1人のBKの選手を裏に立てる形だ。サポートの担保も準備しながら、アタックに角度をつけることもできる。

スピアーズはポッドによって作られるフロントラインと、その裏のバックラインの選手の位置関係が少し近いようにも見えた。特に9シェイプとプレイメーカーの距離は近く、2メートルも離れていなかったようにも見える。

そういったポッド周辺の構成の中で、プレイメーカーとしてラインに入るバーナード・フォーリーのボール処理能力が高く、素早くボールを展開していた。フロントラインを壁にしながら、適切な判断を下していた。

接点の強さによる影響としては、相手のペナルティを誘発できることも大きい。

すべてのペナルティが該当するわけではないが、接点で上回って相手のディフェンスラインを下げること、またはリズムを上げていくことで、相手のディフェンスラインには物理的に立ち遅れるシーンが生まれる。また、プレー選択を間違える可能性も上がる。

そういった意味で、接点で上回っていたことは、今回のスコア起点も含めて考えると、影響が大きかった。

【Point 3/プレッシャーを与え続けたディフェンス】

今回の試合を左右した要因として、スピアーズのディフェンスの精度が挙げられる。

決してワイルドナイツが弱かったわけではない。しかし、強力な相手に対し、接点で上回ろうとする勢い、ディフェンスから作り上げるモメンタムというものが見られた。

ワイルドナイツの項目でも挙げたが、ディフェンスの動きそのものというより、コンタクトが生じる瞬間の強度がスピアーズの強さを示していた。試合の中でスピアーズの選手たちが、ワイルドナイツの選手を抱え込むようにしていたことも印象に残っている。相手を倒さないようにコンタクトをすることでラックが形成されず、いわゆるパイルアップ、プレーが完全に止まってポゼッションが受け渡されるシーンを作っていた。

また、相手を完全に抱え込むことで得られるメリットとしては、相手のボールフィード、SHへのボール供給が安定しないという点もある。抱え込むことでラックが形成されず、キャリアーは中に浮いたような状態になり、ボールをしっかりと地面に置けなくなる。

その状態で相手上半身にしっかりと絡むことができれば、不安定な状態でのフィードとなり、相手のリズムを乱すことにつながる。

◆プレイングネットワークを考察する。

それでは今回もネットワーク図を見ていこう。

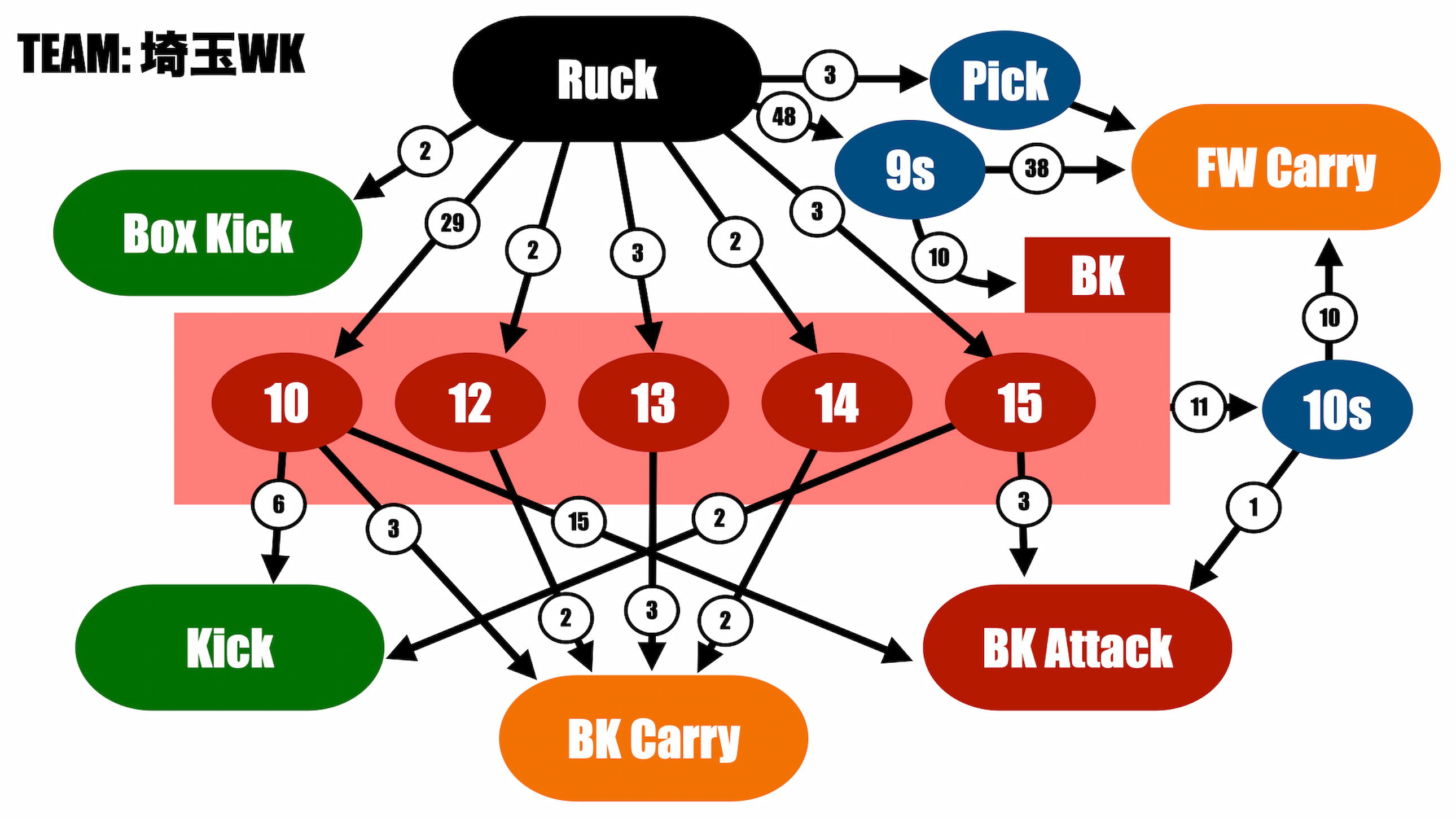

まずはワイルドナイツのものからチェックする。

以下のようなことが見て取れるかもしれない。

・9シェイプを非常に多く用いている。

・10番のボールタッチに偏ったアタックフロー。

・ボックスキックやピックゴーの選択肢が少ない。

今回の試合では、ワイルドナイツは特に多くの9シェイプを用いていた。実はワイルドナイツはリーグでも有数の「FWのアタック頻度が多いチーム」だ。

9シェイプでリズムを作り、展開することで、スコアを取り切るフローが特徴だ。今回の試合でも、その流れを踏襲しようとしていたことは容易に想像できる。

ただ、試合全体のゲイン獲得率をイメージしながらこの数値を見ると、手数をかけた割にリターンが少なかったように見える。本来であれば9シェイプや10シェイプといったFWでのキャリー、またはピックゴーといったダイレクトなキャリーを用いて相手を集散させることを狙っていただろう。しかし、スピアーズのディフェンスは容易には崩れなかった。

そういった点を考慮すると、効率的なアタックができなかった。

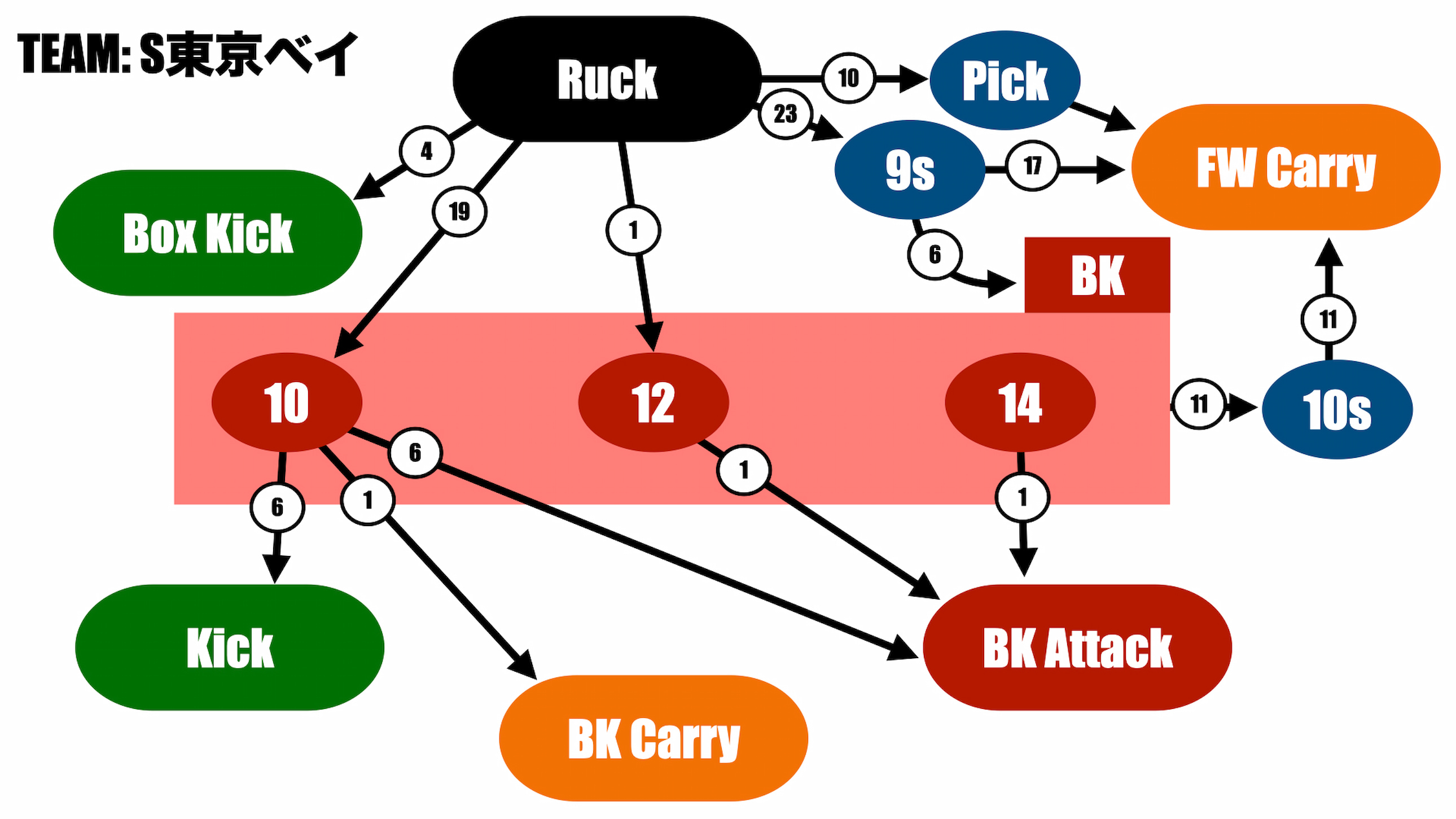

次にスピアーズのネットワーク図を見ていこう。

こちらからは以下のようなことが感じられる。

・ラックからダイレクトにボールを受けるパターンが少ない。

・9シェイプの数に対する10シェイプの比率が比較的多い。

見て分かる通り、非常にシンプルなネットワークをしている。これまでの私の記事を読んでいただけた方なら伝わると思うが、これまでのリーグワンの中でも随一のシンプルさだ。

そもそもラックからボールを受けるパターンが少ない。12番の立川理道や14番のハラトア・ヴァイレアもボールを受けているが、いわば「申し訳程度」だ。

様々な見方ができると思うが、個人的にはこの傾向の要因として、FWでのコリジョンを主戦場としようとする傾向が反映されているように見ている。

9シェイプを基準としながら、10番のフォーリーを挟みつつ打点を切り替える。結果、多面的なアタックを可能としていた。FW戦で勝負を挑み、圧力をかける方向性と噛み合っている。

◆まとめ。

準決勝らしい熱戦だったと言えるだろう。

序盤から激しい肉弾戦でリードを奪ったスピアーズも見事。終盤にかけて、いつ逆転してもおかしくない展開に持ち込んだワイルドナイツもさすがだった。

しかし、軍配はスピアーズに上がった。ポゼッションで上回られながらもペナルティが少なく、かつ激しくディフェンスを遂行し、アタック面では効率よくスコアを重ねた。

ワイルドナイツもいい試合運びを見せたが、要所でのミスやペナルティが痛かった。3位決定戦もある。最後の試合を楽しみにしたい。