◆「ブライトンの衝撃」にけじめをつける。

周知のとおり、スプリングボックスの秋の陣、エンド・オブ・イヤー・ツアー(オータム・インターナショナルズ)は日本代表戦から幕を開けた。

結果は61-7。日本のメディアはこの試合の記事の見出しに『完敗』や『大敗』という言葉を使った。こちらは【南アフリカコラム】なので、スプリングボックスからすると『完勝』、そして『大勝』ということになる。

試合内容そのものについては、すでにJUST RUGBYをはじめとする各媒体で詳細に報じられているため、ここでは取り上げない。その代わり、南アフリカ側からの視点でこの試合をふり返ってみたい。

今回のエンド・オブ・イヤー・ツアーでは、日本戦(※ツアー開始前時点でのワールドラグビーランキング13位)を皮切りに、フランス(同4位)、イタリア(同10位)、アイルランド(同3位)、そしてウェールズ(12位)と転戦することになっている。

ツアー前の南アフリカメディアの報道では、今回のツアーの “山場” は、やはりフランスとアイルランドで、この2チームに関する分析や布陣予想の記事が多くを占めた。ラッシー・エラスムスHCも「パリとダブリンでの大一番は “ワールドカップの準決勝と決勝” の前哨戦となる。スプリングボックスの現在地を測る絶好の試金石だ」と2試合の重要性を語っている。

それでは、日本代表戦に関しては、どう捉えていたのか?

舞台は、南アフリカ側にとっては、『ブライトンの奇跡』ではなく『ブライトンの衝撃』として記憶される、あのイングランド。そして、日本代表の指揮を執るのは、10年前と同じエディ・ジョーンズ。この偶然の重なりから、10年前の悲劇を振り返る記事も少なからず見られた。

記事の論調としては、もちろん、あの失敗を繰り返すことは決して許されないし、今回の一戦で大勝することで『ブライトンの衝撃』を人々の記憶から消したい、未だに頻繁に使われる日本代表WTBカーン・ヘスケスの逆転トライの映像を価値のないものにしたいといったものが多かった。

ただ全体的にみても、日本代表戦を大きく扱う記事は少なかったように思う。そういう意味では、南アフリカの人々にとって『ブライトンの衝撃』は、かつてのように鮮明な記憶ではなくなりつつあるのかもしれない。

5年ぐらい前までは、南アフリカ人は『ブライトンの衝撃』を、どこで、誰と、何をしながら、どんな気持ちで観ていたか、誰もが語れた。だが、10年という歳月を経て、その記憶はようやく人々の意識の底に沈みつつある。

『ブライトンの衝撃』後、スプリングボックスが2019年にワールドカップの前哨戦(41-7)、そしてワールドカップの準決勝(26-3)と日本代表に2連勝しており、対戦成績を2勝1敗としていることも大きいだろう。

また、南アフリカのメディアは、日本代表の現状を正確に把握していた。スプリングボックスに対しても若い選手層で臨むことを予想し、勝敗そのものよりも、日本代表がどこまで食い下がることができるかという見方をしていた。

例えば、今年6月の日本代表宮崎合宿にテクニカルアドバイザーとして参加した南アフリカの英雄、ビクター・マットフィールドはTV番組では、「(日本代表の)FW陣が持ちこたえられれば、“しばらくは” 競争力を発揮できるだろう」としているが、「しかし、結局のところ、セットプレーとフィジカリティの優位性からしても、スプリングボックスの力はおそらく強すぎるだろう」と両チームの戦力を冷静に比較して語っている。

また、スプリングボックスが今回、日本代表に勝っても、現在の両者間のポイント差(18.95)が大き過ぎるため、ワールドラグビーランキングのポイントが加算されることはない。逆に、万が一、日本代表に敗れるようなことがあれば、その瞬間に世界1位の座から転落することになる。つまり、ランキングだけを考えれば、スプリングボックスは日本代表との一戦からは、得るものはなく、リスクだけが存在するということだ。

したがって、SNS等では「今、日本と試合をしなければならないのか?」とか「このタイミングで何のために日本と試合をするのか?」というファンからの否定的なコメントも数多く見受けられた。確かにその通りだ。

しかし、それでも日本代表とテストマッチを断行するのは、やはりスプリングボックスとしては、利益や成績とは関係なく、意地のようなものがあるのではないか。イングランドの地で、エディ・ジョーンズ率いる日本代表に土を付けるということで『ブライトンの衝撃』にけじめをつける、言い換えれば、『ブライトンの衝撃』として刻まれた記憶に終止符を打ちたかったのだろう。

そしてスプリングボックスは、周囲の雑音には一切耳を貸さず、日本代表に対して真剣勝負で臨んだ。エラスムスHCはいつものとおり実力が劣る相手に対しても敬意を忘れず、選手たちの気を引き締めるコメントをした。

エディ・ジョーンズに鍛えられた日本代表を決して侮れないチームだと主張し、「彼らは2015年に我々を破り、前回のワールドカップでもその実力を見せつけた。我々は精神的にも肉体的にも最高の状態で試合に臨まなければ、何が起きてもおかしくない。」と警戒を強めた。

ちなみにエラスムスHCは、『ブライトンの衝撃』は自宅の居間でTV観戦していたという。2015年のスプリングボックスにも国内キャンプ時にアシスタントコーチとして参画していたエラスムスHCであるが、あの敗戦をどんな思いで見つめていたのか。

そして、この試合でもキャプテンを務め、日本代表とは4度目の対戦となるシヤ・コリシも「日本代表に対して、彼らにふさわしい敬意をもって試合に臨む」と語った。特にザ・ラグビーチャンピオンシップ(TRC)で自分たちが敗れたワラビーズと日本代表が接戦した試合は徹底的に分析をして準備は万全であることも付け加えた。

他の選手たちも、個々のインタビューでは一様に日本代表への警戒と敬意を口にし、相手を見下すような言葉を述べた者は一人もいなかった。勝者である前に、真摯な挑戦者であること。その謙虚にチャレンジする姿勢こそが、スプリングボックスを世界最強たらしめている

スプリングボックスのメンバーはほぼベストメンバーといっても過言ではなかった。先発メンバーの総キャップ数は781、そして、23名中11名を日本でプレーしている、または、プレーしていた選手を揃えた。エラスムスHCが、「11名は日本人選手の動きをよく把握しているから」という配慮からだ。

FWではLOエベン・エツベス、FLピーターステフ・デュトイがメンバー外となったが、その代わりにRG・スナイマン、フランコ・モスタードが入った。スナイマンもモスタードもワールドカップの連覇メンバーであり、欠場する2人と遜色はない。

BKに関しては、チェスリン・コルビがFBとして先発出場。アフェレレ・ファッシとダミアン・ウィレムセが共にケガから復帰できなかった。WTBカートリー・アレンゼは6試合ぶりに復帰。それ以外は最近のレギュラーメンバーで固めている。

そして、この試合でもフライハーフ(スタンドオフ)の重責を担ったのは、若き司令塔サーシャ・ファインバーグ・ムゴメズル。ムゴメズルはTRCのオールブラックス第2戦から、すでに4試合連続で先発出場を果たしており、ハンドレ・ポラードやマニー・リボックとのポジション争いで一歩リードした印象を与えた。まだ23歳。だが、落ち着いた判断と大胆な展開力を併せ持つそのプレーぶりは、まさに “次世代のスプリングボックス” を象徴している。

また、この試合は、TRCやユナイテッド・ラグビーチャンピオンシップ(URC)などをあまり観る機会のない日本のラグビーファンにとっても、ムゴメズルという新星の存在を強く印象づける機会となったに違いない。

今回、唯一の実験的な起用はタイトヘッド・プロップ(3番)のザカリー・ポーセンのみ。ポーセンは2004年生まれの21歳。2024年のU20 ラグビーチャンピオンシップでジュニア・スプリングボクスをキャプテンとして率いた。そして、同年、ウェスタン・プロビンズでカリーカップに出場、そして、今年はストマーズとしてURCにもデビュー。ストマーズでの活躍を買われ、ポーゼンは、プロ化以降、スプリングボックス史上、最年少デビューのプロップとなった。

スクラムの芯を支えるタイトヘッド・プロップを21歳の若者に任せたエラスムスHC。その決断には、ポーセンの才能への確信と、次代を見据えた深い信頼がにじむ。残念ながら、この試合ではスクラムの機会が多くはなく、ポーゼンが後半5分で退くまでに組まれたのはわずか4回。ただ、全体的にはスクラムは日本代表に対して優勢に組んでいた。

エラスムスHCとしては、もう少しポーセンのスクラムでの対応力を見極めたかったのではないか。とはいえ、ポーセンがスクラム以外の場面(※ブレイクダウン、ディフェンス、そしてボールキャリーなど)でもインターナショナルのレベルで通用することは確認できた。その続きは、次のテストマッチで証明されることになるだろう。

印象的だったのは終了間際の後半78分にCTBジェシー・クリエルが試合を締めくくるトライを決めた直後の表情だった。特に喜ぶでもなく、感情を押し殺したような静かな顔。それでも、ほんの一瞬だけ安堵の色が見えた。『ブライトンの衝撃』では、日本代表の最後の逆転トライは、当時弱冠21歳のクリエルが日本代表NO8のアマナキ・レレィ・マフィにハンドオフでタックルをかわされ、マフィからのパスがWTBヘスケスにわたりトライになった。複数のフェーズが重なった中で、もちろんクリエルひとりの責任ではなかった。

しかし、一部の厳しい見方をするファンからは戦犯扱いされ、苦い記憶として残ったのは確かだ。今回、試合を締める最後のトライを決めたことで、クリエル個人も10年越しに『ブライトンの衝撃』にけじめをつけることができたのではないか。そんな風に見えたのは、筆者だけではないと思う。

しかし同じ日の1時間前、この試合が行われたサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムからわずか15キロ離れたラグビーの聖地トウィッケナムでは、イングランド対ワラビーズの一戦が行われていた。集まった観客は実に8万1468人。ロンドンはその熱気で覆われていたのか、この『ブライトンの衝撃』の再戦の入場者数は2万3243人。世界王者がイングランドの地で第三国と戦うテストマッチとしては、やや寂しい数字に映った。

ちなみに同日、マレーフィールドで行われたスコットランド・アメリカ戦は5万6589人、アメリカのシカゴで行われたオールブラックス・アイルランド戦は6万1841人の観客を集めた。

いずれにせよ、グリーンアンドゴールドのジャージが目立つ2万3千人の観客の目の前で、10年越しの物語は熱く、そして静かに締めくくられた。

◆レ・ブルーを返り討ち。シヤ・コリシの100キャップに華を添える。

さて、南アフリカのメディアが今回のエンド・オブ・イヤー・ツアーの中で最大の山場の一つと称したフランス戦である。

今年のTRC、そしてシックスネーションズのそれぞれ優勝チームの決戦、つまり、南半球と北半球のチャンピオン同士の南北対決となる。

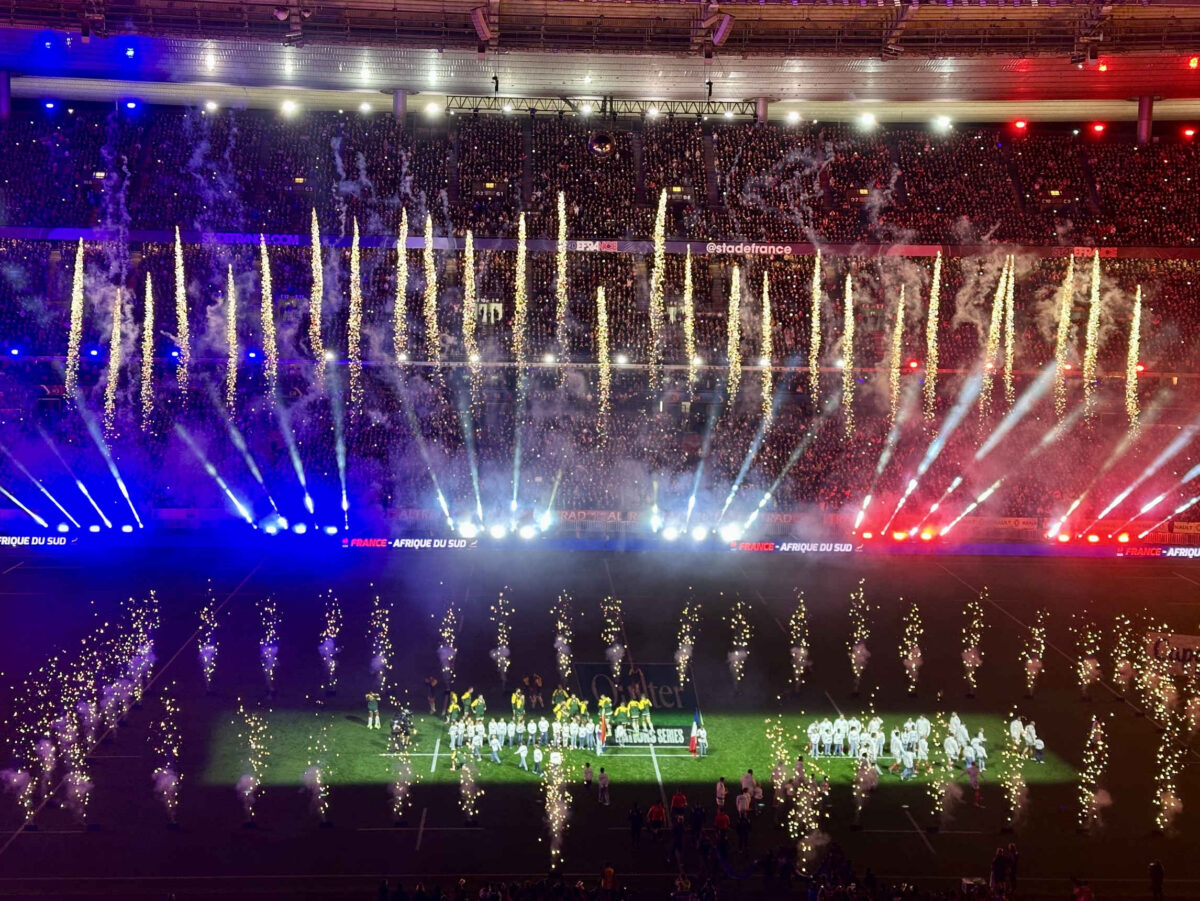

加えて、この対戦は日本代表戦とは逆にフランス代表レ・ブルーがスプリングボックスに対して、強烈なわだかまりを抱いている。ホスト国として決勝戦でエリスカップを掲げることを期待されたレ・ブルーは、本日と同じスタッド・ド・フランスでおこなわれた準決勝において28-29のわずか1点差で惜敗した。

しかも後半66分にスプリングボックスが逆転し、その後もレ・ブルーは得点を重ね1点差まで追いすがったが、結局、スプリングボックスが最後まで虎の子の1点を守り切った。レ・ブルーからすると相当悔しい負け方だった。あの夜、スタジアムを包んだ静寂はいまも多くのフランス人の記憶に残っている。

今回の試合に後半から出場したSHマキシム・リュクは試合前のインタビューで、「(準々決勝の敗戦は)フランス国民の心に深く刻まれている」と語り、「あれは我々のワールドカップだったのに、スプリングボックスはそれを奪い去った」と悔しさをにじませた。その強めの言葉が示すように、レ・ブルーのこの一戦は名誉を取り戻す戦いであり、勝利への執念は並々ならぬものがある。

レ・ブルーを迎え撃つスプリングボックスを率いるのは、日本代表戦に続いてキャプテンを務めるシヤ・コリシ。この試合でスプリングボックス史上9人目となるセンチュリオン(100キャップホルダー)入りを果たした。現役選手でこの偉業に到達しているのは、同じくこの試合に出場するLOエツベス(138キャップ)とFBウィリー・ルルー(101キャップ)の2人のみ。

興味深いのは、これまでのセンチュリオン8人が迎えた“記念すべき100キャップ目”の試合の勝敗が、ちょうど五分五分に分かれていることだ。勝利で祝う者もいれば、節目の日に苦杯をなめた者もいる。レ・ブルーはワールドカップの雪辱に燃えているが、スプリングボックスはチームの黄金期をキャプテンとして支えてきたFLコリシの100キャップ試合に華を添えたいという気持ちが試合に対するモチベーションになるだろう。

そして、ワールドランキングにおいても、スプリングボックス(92.2ポイント)とオールブラックス(91.0ポイント)との差は1.2ポイントに縮まっている。もしスプリングボックスがフランスに負け、オールブラックスがスコットランドに勝った場合は順位が入れ替わることになる。こちらもスプリングボックスが勝利を追求する原動力になっている。

先発メンバーは前週からさほど大きな変更はなかった。

ルーズヘッド・プロップ(1番)は、日本代表戦で膝を負傷したPRオックス・ンチェに代わり、PRボアン・ベンターが6月の初キャップ戦となったジョージア戦以来の先発出場となり、タイトヘッド・プロップ(3番)は21歳のPRポーセンからベテランのPRトーマス・デュトイに代わった。LOエツベスとFLピーターステフ・デュトイも定位置に復帰。BKはFBにウィレムセが復帰したため、WTBコルビが14番へ移動しただけで他のポジションは変更がなかった。現時点でのベストメンバーといえる。

さて試合の方は、前半、スプリングボックスらしくややスロースタートの立ち上がり。主導権を握ったのはレ・ブルーだった。

開始早々の4分にレ・ブルーのWTBダミアン・プノーがFBトマ・ラモスからのキックパスを好捕し、そのまま走り切りトライ(0-7)。スタッド・ド・フランスのスタンドが大きく揺れた。一方のスプリングボックスは、落ち着いてペースを取り戻す。9分、13分と2本のPGを先週に引き続き司令塔を務めるSOムゴメズルが決めて追いかける(6-7)。

その後、試合は再びレ・ブルーがリズムをつかむ。27分にラインアウトからの展開でボールは大きく右へ。WTBダミアン・プノーがロングパスを受け、タッチライン際を駆け抜けると、そのまま左隅にグラウンディング。再びスプリングボックスを突き放した(6-14)。

しかし、王者もここで崩れない。33分、スプリングボックスはスクラムから一つポイントを置き、そこで生まれたわずかな間隙を、チーム最年長35歳のSHコーバス・ライナーが逃さなかった。ラック左脇のディフェンスラインをすり抜け、自らキックで前進。弾んだボールを押さえてトライ(13-14)。ベテランの老練さと直感が光るプレーだった。

これで勢いに乗り、後半に臨めるかと思った矢先、試合は思わぬ展開を迎える。39分、LOルード・デヤハーのFBラモスに対するタックルがヘッドコンタクトになってしまい、20分後に交代要員を入れることのできないフルレッドカードとなってしまう。つまり、スプリングボックスは試合終了まで40分以上を14人で戦うことになった。

デヤハーにとっては、まさに不運だった。SHライナーの低いタックルでラモスが姿勢を崩したところに206センチのデヤハーが突っ込んだ形になった。デヤハーも体を低くしようとする動きを見せていたが、一瞬の差で間に合わず、肩がラモスの頭部を直撃した。南アフリカメディアは試合直後から、オーストラリア人レフリー、アンガス・ガードナーのレッドカード判定は厳しすぎるのではないかという批判の記事を数多くリリースした。

確かに、デヤハーを庇いたくなる気持ちは理解できる。デヤハーにもちろん悪意があったわけではなく、不運な角度で接触してしまっただけだ。しかし、首から上へのコンタクトを “最も危険な反則” とみなす昨今の流れを踏まえれば、ガードナーの判断は妥当だったと言わざるを得ない。デヤハーには試合後、4試合出場禁止という裁定が下った。

結局、スコアはそのまま13-14でスプリングボックスが1点差を追う形で前半が終わる。

後半もしばらくはレ・ブルーが攻め続ける。そして、レ・ブルーは58分、ついにPGを得て13-17と差を拡げた。前半終了直前にレッドカードにより1人少ない状態となり、さらに後半に入って先に加点を許してしまった。試合の流れはフランスに傾きつつあり、スプリングボックスにとっては嫌なムードが漂い始めた。普通のチームならば、数的不利のままズルズルと失点を重ねてしまう場面である。

しかし、スプリングボックスは動じない。まるで事前に14人でのプレーを想定していたかのように落ち着いて対応した。

64分、試合の流れがわずかに揺れる。レ・ブルーの韋駄天WTBルイ・ビエルビアレがイエローカードで一時退場。人数が並んだこの瞬間を逃さず、スプリングボックスはラインアウトからモールを押し込み、後半から出場した“フランカー” のアンドレ・エスターハイゼンがインゴールへ飛び込んだ(18-17)。

先述のスプリングボックスの対応力であるが、実はデヤハーの退場直後、エラスムスHCはすぐに行動を開始していた。

FLコリシに代え、LOルアン・ノルキアを投入し、LOエツベスとのツインタワーをとりあえず維持した。まずはラインアウトの高さを確保し、セットプレーの安定を最優先に据えた判断だった。そして、後半48分にCTBダミアン・デアレンデとFWとして登録されているアンドレ・エスターハイゼンを交代させた。エスターハイゼンはスクラム時にはフランカーとして参加するが、ラインアウトやその他のプレー時にはCTBとしてBKラインに立つ。14人で戦わざるを得ない状況で、エスターハイゼンの “FWとBKの二刀流” 、つまりメンバー構成の再構築により、デヤハーの穴を補った。エラスムスHCらしい、現場判断の速さと合理性が光る采配だった。

もう一つ勝因として挙げるなら、やはりスクラムだろう。先発メンバーで比較すると、FWの平均体重はスプリングボックスが920キロ、レ・ブルーが929キロと珍しくスプリングボックスの方が軽かった。それでも、スクラムは強力なレ・ブルーFWをほぼ制圧し、終始優勢だった。前半の苦しい状況下でもスクラムではペナルティを獲得していた。

試合全体では劣勢に立たされても、敵陣でスクラムを組めば少なくともPGが取れる。この安心感は、チームに心理的な余裕を与え精神的な拠り所となる。負傷のンチェに代わり先発出場したベンターも見事な活躍だった。前半だけの出場となったが対面を圧倒し、与えられた時間の中で自らの責任を果たした。自分が入ったことで、スクラムが弱くなってはいけないと必死だったのではないか。

ちなみに、スプリングボックスは今年のTRC6試合で、スクラムによるペナルティを合計19回獲得している。オールブラックスの8回、ワラビーズの2回、そして、ロス・プーマスの1回と比較しても、その圧倒的な数値は際立っている。この世界屈指のスクラムこそ、スプリングボックスがどんな逆境に置かれても勝機を見出せる強力な武器であり、今後も対戦国にとっての最大の脅威であり続けるだろう。

そして、14人のスプリングボックスはこの後、ゲームを支配した。70分にはこちらも後半から出場のSHグラント・ウィリアムスがラインアウトモールから飛び出し気味の相手BKラインのディフェンスのギャップを突き、美しい軌跡を描くトライを決める(25-17)。76分にはやはりこの人、後半はSOをマニー・リボックに譲り、FBの位置でプレーしていたムゴスメルが同じようにBKラインの隙を見つけ、同様に弧を描きながら突破して右中間にダメ押しのトライを決めた。

最終スコアは32-17。14人のスプリングボックスが南北対決の死闘を制し、キャプテン、コリシの100キャップに華を添えた。

コリシは試合後のインタビュー中だったにも関わらず、エツベスとスナイマンのツインタワーに担がれて、メンバーたちが待つ輪の中へ吸い込まれていった。本当に皆から慕われ、尊敬されているキャプテンなのだろう。そして、いいチームだ。

また、ここで忘れてはならないのが、この試合はエラスムスHCにとってもスプリングボックスを率いて50試合目という節目の試合だったことだ。

エラスムスHCは、2018年にワールドラグビーランキング7位まで落ち、深刻な低迷期にあったスプリングボックスを、まさに火中の栗を拾う覚悟で引き受けた。かつての覇気を失い、“普通のチーム”になりかけていたスプリングボックスを、わずか1年後に世界の頂点へと引き戻したのである。その後の4年間は直弟子のジャック・ニーナバーにHCを譲り、側面支援となったが、2024年から再びスプリングボックスの先導役に就いた。

これまでの50試合で37勝、勝率はプロ化以降では歴代HC最高の74パーセント(※2位はジェイク・ホワイトの66.7パーセント)。特に2024年からの第二次政権になってからは84パーセントという驚異的な数字をたたき出している。

スプリングボックスは、このエラスムスHCとコリシキャプテンの両輪がチームをけん引する限りは黄金時代が続きそうだ。そして、そのスプリングボックスは、ワラビーズに26対19で見事な勝利を収めたイタリア代表アズーリに既に照準を合わせている。

Go for it, Bokke!!

【プロフィール】

杉谷健一郎/すぎや・けんいちろう

1967年、大阪府生まれ。コンサルタントとして世界50か国以上でプロジェクト・マネジメントに従事する。高校より本格的にラグビーを始め、大学、社会人リーグまで続けた。オーストラリアとイングランドのクラブチームでの競技経験もあり、海外ラグビーには深い知見がある。英国インペリアルカレッジロンドン大学院経営学修士(MBA)修了。英国ロンドン大学院アジア・アフリカ研究所開発学修士課程修了