Keyword

◆SOサーシャ・ファインバーグ・ムゴメズルの躍動。初戦は大勝!

昨年に引き続き、今年もザ・ラグビーチャンピオンシップ(以下、TRC)において、スプリングボックスの最終戦の相手となったのは、アルゼンチン代表ロス・プーマス。近年、目覚ましい成長を遂げ、いまや『簡単には倒せない強豪』へと変貌を遂げた。

南アフリカとアルゼンチンのラグビーにおける特別な関係については、弊コラムで以前紹介したのでここでは詳しくは述べないが、アルゼンチン・ラグビーの黎明期には、南アフリカは指導者を派遣したり、最近でもユースチームを国内大会へ受け入れたりしている。

アルゼンチンにラグビーを持ち込んだのはイギリス人だが、ここまでレベルアップしたのは南アフリカ人指導者たちの影響が大きい。そういった意味からも、南アフリカはアルゼンチン・ラグビーにとっていわば『育ての親』であり、『師弟関係』にあるともいえる。

アルゼンチンは南アフリカから一方的に支援を受けただけではなく、アパルトヘイト時代に南アフリカが国際社会から制裁により孤立していた時期に手を差し伸べた、数少ない国でもある。国際的な批判を受けながらも、アルゼンチンはロス・プーマスを偽装する形で混成チーム「南米ジャガーズ」を編成し、南アフリカ遠征を実現した。発展途上にあったロス・プーマスにとっても、この経験から得た学びは大きかった。

一方、当時のスプリングボックスにとっては、テストマッチの機会が限られていた中で、代表レベルの相手と対戦できること自体が貴重であり、その訪問を喜んで迎え入れた。こうした背景から、両国の関係は歴史的に師弟関係と形容される一方で、相互に敬意を抱く特別なつながりを持つ。

ロス・プーマスは最近でこそ、FWとBKのバランスが取れたトップチームらしい戦い方をしている。しかし、一昔前まではかなりのFW偏重で、とりわけスクラムやモールにこだわるスタイルが際立っており、例えるなら現在のジョージア代表レロスに近いかもしれない。その背景には、南アフリカの「ラグビーはフィジカルとメンタルの戦いである」という哲学の影響があるとされ、当時のスプリングボックスが体現していた重厚なフォワード戦術から多くを学んだ結果ともいえる。

ちなみにチームの愛称であるロス・プーマスは1965年の南アフリカ遠征(※テストマッチのレベルではなく南アフリカ大学選抜と対戦)において、現地メディアがエンブレムのジャガーをプーマと間違えて報道したことに端を発している。

さて、今年のTRCは4チームがいずれも2勝2敗という混戦模様のまま第5節を迎えた。ロス・プーマスはすでにオールブラックスとワラビーズからそれぞれ1勝を挙げており、今回のスプリングボックス戦で白星を手にすれば、2012年の大会初参加以来、初めて3チームから勝利を収めることになる。さらに、その先には優勝の可能性すら開けてくる。そんな背景もあり、いつも以上に闘志むき出しのプレーで挑んでくるであろうロス・プーマスを、スプリングボックスはホームのダーバン、キングスパークで迎え撃った(9月27日)。

ラッシー・エラスムスHCは試合前のメディア対応で、ロス・プーマスに対して「自分がヘッドコーチに就任してからも彼らには負けているし、厳しい教訓をもらっている。彼らは本当に脅威だ」と語り、気を引き締めていた。

前節のオールブラックス戦で43–10という記録的な大勝を収めたスプリングボックスだったが、その代償も大きかった。まず、FBアフェレレ・ファッシが負傷により長期離脱を余儀なくされたのである。彼はFBウィリー・ルルーの後継者として期待され、今年は先発起用も増えていた。それだけに、このタイミングでの離脱はファッシ個人、そしてチームにも痛手だ。

さらに、強力スクラムの要であるPRオックス・ンチェも軽い痛みを理由に欠場が決定。加えて、ケガからの復帰後に調子を上げていたLOルード・デヤハーも軽傷を抱えており、無理を避けて同試合への出場は見送ることになった。

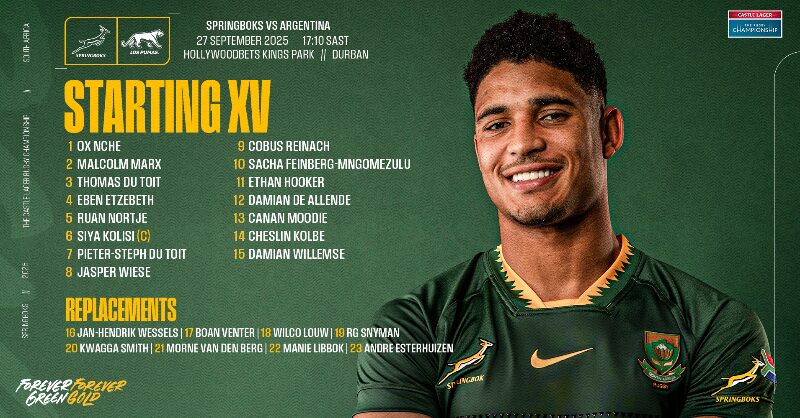

全体的にはオールブラックとの第2戦のメンバーから変更は少ないが、FWではPRンチェの代わりにスコットランドのエジンバラ・ラグビーでプレーしているキャップ2のPRボアン・ベンター、LOデヤハーの代わりに闘将LOエベン・エツベスが先発復帰した。

ファッシの離脱を受け、前節ではCTBとして先発していたダミアン・ウィレムセが本職ともいえるFBへとポジションを移した。ウィレムセはユーティリティバックスとしてどのポジションも器用にこなすが、やはり所属するストーマーズでも起用が多いFBが最もしっくりくるだろう。エラスムスHCも試合後、「FBでは少し調子を落としていたので12番(CTB)で起用した。そうすれば、より本能的にプレーできると考えた。その後15番に戻したところ、以前のように落ち着いたプレーを見せていた。」と説明しており、基本的にはFBとしての起用を念頭に置いていることがうかがえた。

結局、ウィレムセの抜けたCTBにベテランのダミアン・デアレンデが入っただけで、BK陣のメンバーは変わらず。ハーフ団は前節に引き続き、35歳のSHコーバス・ライナーと23歳のSOサーシャ・ファインバーグ・ムゴメズルの一回り違いのコンビだ。

試合は67-30と前節以上の大差でスプリングボックスが圧勝した。

ただし、前半はもたついた。最近のスプリングボックスで気になる点の一つは、スロースタートであるということだろう。この試合でも、前半30分までは両チームともPGでの得点にとどまり、スコアは6-9とロス・プーマスにリードを許していた。

その30分過ぎにラインアウトモールからHOマルコム・マークスがトライ(※コンバージョンは失敗)を決め、11-9。これで流れに乗るかと思われた矢先、35分に痛恨のミスが生まれた。自陣ゴール内に蹴り込まれたボールをWTBチェスリン・コルビがひとまずグラウンディングして、SOムゴメズルにボールを渡す際に、誤ってドロップキックで蹴ってしまったのだ。これが、ゴールライン・ドロップアウトが開始されたとこなされ、そのボールをゴール手前でキャッチしたロス・プーマスCTBサンティアゴ・チョコバレスは悠々とポールの左端付近にトライを決めた。世界最高WTBと評されるコルビにしては信じ難い初歩的なミスであり、コンバージョンも決まってスコアは11-16。再びロス・プーマスを追う展開となった。

しかし、この後、『ムゴメズル劇場』が幕を開ける。

トライを取られた1分後にSOムゴメズルがハーフウェーライン付近からロングキック。相手BKとの追いかけっこになったが、SOムゴメズルが競り勝ち、転々とするボールを見事にキャッチしてグラウンディング。コンバージョンも決まり、18-16と再び逆転した。

ただ、その後もロス・プーマスは粘りを見せる。40分、敵陣ゴール前ラインアウトを押し込み、焦ったスプリングボックスが反則を犯し、ペナルティトライを献上。さらにスプリングボックスFWの大黒柱であるHOマルコム・マークスがシンビンとなり、ロス・プーマスにはオマケが付いた。この時点でスコアは18–23。三度、ロス・プーマスにリードを許した。

この嫌な流れを断ち切ったのは、アディショナルタイムの44分にSOムゴメズルがキレキレのステップで相手ディフェンスのギャップをついた2本目のトライだった。前半、最後の最後に逆転し、25-23で折り返したことは、後半に向けて大きな勢いをもたらすものとなった。

後半に入るとムゴメズル劇場はさらに盛り上がりをみせた。開始早々の42分にSOムゴメズルが放った芸術的なキックパスにドンピシャのタイミングでWTBコルビがキャッチし、そのままトライ。コルビにとっては前半のミスを帳消しにする見事な一撃となった。

続く50分には敵陣のゴール前のラックから、SH役を務めていたムゴメズルが巧みにダミーを仕掛け、ディフェンスを翻弄。そのままインゴールへ飛び込み、自身のハットトリックを達成した。

その後ロス・プーマスに1本取られたものの、交代したSHモルネ・ヴァンデンバーグ、ピーターステフ・デュトイ、やはり後半から出場のマニー・リボック、そして、最後はデュトイの2本目のトライで締めくくり、合計9トライ(※ロス・プーマスは3トライ)の猛攻で勝利を飾った。

この試合の主役は文句なしにSOムゴメズルだった。昨年、代表デビューして以来、テストマッチ14試合、うち先発SOとしては6試合を経験している。今日の試合は、これまでムゴメズルが出場したテストマッチの中でも出色の出来で、ベストマッチになるだろう。まさに躍動という言葉以外にこの日の彼を表現できない。

SOムゴメズルはこの試合で3トライ、8コンバージョン、2ペナルティゴールを決め、総得点である67点中、37点を挙げた。この試合での37得点は、2007年のナミビア戦でFBパーシー・モンゴメリーが記録した35得点を上回り、テストマッチにおける新記録となった。またキック以外でもキャリーが134メートル、13人のディフェンダーをかわし、3回のクリーンブレークを決め、チームをけん引した。

いつもは辛口の批評が多い南アフリカラグビーの重鎮であるコメンテーターのニック・マレットも「常に状況を伺い、正しい選択肢を判断していた。ここまで完璧なフライハーフ(スタンドオフ)を観たのは、2005年のブリティッシュ&アイリッシュ・ライオンズ戦のダン・カーター以来だ」と手放しの喜びようだった。

ただし、2015年ワールドカップの日本戦でスプリングボックスのキャプテンをしていたCTBジャン・デヴィリアスは、ポッドキャストのラグビー番組でSOムゴメズルを「驚異的なパフォーマンスだった」と高評価した一方で、「試合をコントロールし、他のBKメンバーをゲームに巻き込むという点では、彼はまだ成長の余地がある」と注文をつけた。

確かに同感できる。この試合ではムゴメズルが単独で突破できたが、常にそれが可能とは限らない。個人的には、この日の試合において両CTBとの絡みがもっとあっても良かったと思う。特にCTBカナン・ムーディーとの連係がより活かされていれば、相乗効果が生まれ、BK全体の動きにも好影響が出たのではないだろうか。

また、元オールブラックスのサー・ジョン・カーワンはこの試合後、ニュージーランドのメディアで「スプリングボックスは信じられないほどの選手層の厚さを持っているが、オールブラックスにはもうそこまでの層の厚さはない」とコメントを残した。

これにも同感できる。この試合を観てあらためて感じたのは、スプリングボックスの全体スコッドに残っている選手であれば、誰が試合に出場しても同じように仕事をこなせるということだ。エラスムスHCは昨年から試合ごとにメンバーを入れ替え、多くの選手にトップレベルの試合経験を積ませてきた。その成果として、スプリングボックスという組織全体のレベルアップが如実に表れている。

◆スプリングボックス、乱戦を制して2年連続のチャンピオンへ!

最終節の決戦の舞台は、中立地であるイングランドのアリアンツスタジアム(トゥイッケナム)となった(10月4日)。

この試合の主管はアルゼンチンであり、開催地の選定はアルゼンチン・ラグビー協会(UAR)によるものだ。その理由はいうまでもなく、本国開催を上回る興行収入への期待である。イングランドではチケット価格が高く設定できるうえ、外国チーム同士の試合であっても人気チームであるスプリングボックスが関わるカードは、過去にも興行的な成功を収めてきた。

ちなみに、スプリングボックスは2022年以降、トゥイッケナムで計4試合のテストマッチを戦い、すべて勝利している。トゥイッケナムをホームとするイングランドには連勝中(※2022年:27-13、2024年:29-20)であり、今回のような外国チームとの対戦でもオールブラックス(※2023年:35-7)、そしてウェールズ(※2024年:41-13)に快勝している。スプリングボックスにとって、このイングランドラグビーの聖地は、もはや第ニのホームと呼べるほど、相性がよいスタジアムといってもいいだろう。

しかし、前述のとおり、今年のTRCにおいてロス・プーマスは、ワラビーズ、オールブラックスからそれぞれ1勝をもぎ取るという健闘を見せていた。前節の敗戦で優勝争いからは外れたものの、もし最終節でスプリングボックスを破れば、2012年のTRC参戦以来、初めて三強すべてに勝利する快挙となる。この熱戦必至の一戦を、本国のファンも自国で応援したかったに違いない。もしUARがこの展開を予見していたなら、わざわざイングランド開催を選ぶことはなかったのではないかと思う。

イングランドは中立地帯とはいえ、スタジアムはグリーン・アンド・ゴールドのジャージを着た南アフリカ人の観客が多くを占めることは予想された。少し古い資料だが国連のデータベース(Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin, 2015)によると、この地に在留する南アフリカ人は約22万人、対してアルゼンチン人は1万人にとどまる。

人口差もさることながら、以前の記事にも書いたが、海外で暮らす南アフリカ人のスプリングボックスへの熱い想いはよく知られている。したがって、UARはこの試合が事実上はアウェー戦になることを承知の上で、収益を優先した決断だったのだろう。

そして、実際に観客席には多くのグリーン・アンド・ゴールドが目立つトゥイッケナムで、最後の決戦が始まった。

スプリングボックスは前節からは先発メンバーの入れ替えはケガから戻ったスクラムの支柱であるPRンチェのみ。ボムスコッド(※控え選手)に久しぶりにHOボンギ・ンボナンビが入り、SHグラント・ウィリアムズとCTBジェッシー・クリエルも交代でメンバー入りした。またもボムスコッドはFW :BK=5 :3のノーマル仕様だった。

対するロス・プーマスは、先発メンバーを7人入れ替えて臨んだ。前節の屈辱的な大敗を帳消しにするためには、勝利しかない。そして、試合はロス・プーマスの気迫を象徴するように、鋭いディフェンスがスプリングボックスの前進を食い止め、最後まで緊迫した接戦となった。

試合は前半1分、開始早々にCTBムーディが危険なタックルを犯し、バンカー判定(※のちにイエロー)を受ける波乱の幕開けとなった。数的優位を得たロス・プーマスは、直後の4分、WTBバウティスタ・デルグィが右隅に鮮やかなトライを決める。コンバージョンは、この日はFBとして出場したキックの名手、サンティアゴ・カレーラスが確実に成功。ロス・プーマスが7点を先制した。やはりこの試合でも、スプリングボックスは先取点を奪えなかった。

10分にスプリングボックスが、相手のハイタックルによるPGを得た。SOムゴメズルが難なく決め、3点を返す。しかしその後、スプリングボックスはロス・プーマスの執拗なアタックの圧力に屈し、オフサイドなどの反則を重ねてしまう。17分、そして27分にペナルティゴールを2本決められ、スコアは3-13。スプリングボックスの規律が乱れ、ロス・プーマスがリードを広げた。

35分頃から、ようやくスプリングボックスFW陣のエンジンがかかり、敵陣ゴール前で力強い連続攻撃を仕掛ける。最後は、この試合でも終始優勢だったスクラムを押し込み、SHライナーがサイドを突いてトライを奪った。コンバージョンも決まり、前半を終えてスコアは10-13。スプリングボックスは3点差を追う展開となった。

後半は前半とは逆の展開となった。43分にロス・プーマスのPRメイコ・ビバスが、LOエツベスへのハイタックルでイエローカードを受け、一時退場。その直後、スプリングボックスはラインアウトモールからHOマークスが左隅ギリギリにトライ。コンバージョンは外れたものの、勢いに乗ったスプリングボックスFW陣の猛攻は止まらなかった。

53分には、スプリングボックスFW陣が、これでもかというほどのしつこい連続攻撃から、最後はSHライナーが相手ディフェンスの一瞬の隙を突いてこの日2本目のトライ。コンバージョンも成功し、22-13とスプリングボックスがリードを広げる。

さらに58分、ラインアウトを起点に再びFWが執拗なアタックを重ね、HOマークスが2本目のトライを決める。ゴールも成功し、スコアは29-13。点差は16点に開き、試合は完全にスプリングボックスの流れとなった。

ただ、前節のようなトライラッシュの予感もしたが、ここからロス・プーマスが再び息を吹き返し、驚異的な粘りを見せる。

65分、WTBコルビの浮いたパスをロス・プーマスのWTBデルグが読み切ってインターセプト。前半に続き、この日2本目のトライを奪う。さらに80分、FBカレーラスの正確なキックパスがWTBロドリゴ・イスグロの胸にぴたりと収まり、そのままグラウンディング。カレーラスはこの日ゴールキック成功率100パーセントを維持し、最後のコンバージョンもきっちり決めた。

最終のスコアは29-27、わずか2点差の辛勝でノーサイド。終盤のロス・プーマスの勢いからすると、あと5分あれば勝敗が逆転していてもおかしくなかった。スプリングボックスにとっては、冷や汗もののラスト15分だった。

とにかくスプリングボックスは勝利を収めた。これにより、同日、敵地パースでワラビーズを下したオールブラックスとともに4勝2敗で並び、勝ち点も19で同点となった。しかし、得失点差ではスプリングボックスが+57、オールブラックスが+8と大差がつき、スプリングボックスの優勝となった。

なおスプリングボックスは、TRCの前身であるトライネーションズ時代を含めて通算6度目の優勝となるが、連覇は今回が初めて。ちなみに、オールブラックスはこれまでに20回優勝しており、4連覇、3連覇、そして2連覇をそれぞれ2度ずつ達成している。ワラビーズも過去4度の優勝のうち一度連覇を果たしている。依然としてTRCではオールブラックスが圧倒的な勝率を維持している。

試合後、エラスムスHCは「厳しい試合になることは分かっていた。しかし、選手たちは果敢に戦い抜いた。彼らは本当に最後まで粘り強くプレーした」と、選手たちの奮闘を称えた。

この試合でもキャプテンを務めたFLシヤ・コリシは、優勝トロフィーを高々と掲げた後、「エリスパークでのワラビーズ戦で、あの衝撃的な敗北から始まった時、誰も今のこの瞬間(=優勝)を想像できなかったでしょう。このチームに自信を与えてくれたのはラッシー(エラスムスHC)です。彼が築いてくれたマインドセットのおかげで、どんな局面でも負けるという気持ちにはならないのです。私はこのチーム、そしてコーチを心から誇りに思います」と感慨深げに語った。

コリシの言葉に象徴されるように、選手と指揮官の間に築かれた深い信頼関係も、スプリングボック強さの秘訣なのではないかと思う。

今シーズンのTRCは4チームの実力が拮抗し、ほとんどの試合は白熱した展開で観る者を魅了した。まさに、南半球ラグビーの最高峰にふさわしい、充実したシーズンだった。

しかし一方で、現在このTRCの将来には不安の影が差している。TRCがこのままの形で継続されるのか否かがTRCを主催するSANZAARの理事会で議論されているというのだ。

まずSANZAARは4か国にまたがる組織であり、現状としては各国メディアがそれぞれ独自の情報や憶測を報じている。ここで強調しておきたいのは、現時点でSANZAAR自身からは何の公式発表もなされていない、という点だ。

南アフリカおよびニュージーランドの各メディアによれば、来年はオールブラックスが南アフリカでテストマッチ3試合を含む全8試合の長期遠征「グレーテスト・ライバルリー・ツアー」を実施する予定であり、そのためTRCは開催されないと報道している。

さらに2028年以降のTRCは、同様のツアー形式へ移行する可能性が高いとも伝えている。もともと両国では、アマチュア時代に行われていたラグビーならではの長期遠征に回帰したいという声が関係者の間で根強くあった。現在、この伝統的な遠征形式を継続しているのは、ブリティッシュ&ライオンズだけである。

オーストラリアのメディアによれば、元ワラビーズで現在オーストラリアラグビー協会のCEOを務めるフィル・ウォーは、今シーズンのTRCは非常にレベルが高く、世界中から大きな注目を集めたと指摘。その上で、TRCは現行の形で継続すべきだとの考えを示しているという。もし「グレーテスト・ライバルリー・ツアー」が実行されれば、ワラビーズは当然、蚊帳の外に置かれることになる。長年、TRCで南半球の盟主を争った彼らにとって、それは決して面白い話ではないだろう。

いずれにせよ、現時点ではSANZAARの公式見解を待つしかない。

しかし、一ラグビーファンとしてはウォーCEOの意見に共感する。今年のTRCは、彼の言うとおり接戦が多く見応え十分だった。もし興行的にも問題がないのであれば、あえてシステムを変える必要はない。このままの形で、南半球ラグビーの熱戦が続いてほしいと思う。

さて、スプリングボックスの次なる舞台は、恒例のオータム・インターナショナルズ(欧州ツアー)となる。初戦は11月1日、イングランドサッカーの聖地・ウェンブリースタジアムでおこなわれる、ブレイブブロッサムズ、日本代表とのテストマッチだ。タイミングが合えばぜひ現地で観戦したかったが、今回は叶わず残念……。両チームにとってツアーの幕開けとなるこの一戦が、実りある試合になることを心から願っている。

Congratulations on your great achievement, Bokke!

【プロフィール】

杉谷健一郎/すぎや・けんいちろう

1967年、大阪府生まれ。コンサルタントとして世界50か国以上でプロジェクト・マネジメントに従事する。高校より本格的にラグビーを始め、大学、社会人リーグまで続けた。オーストラリアとイングランドのクラブチームでの競技経験もあり、海外ラグビーには深い知見がある。英国インペリアルカレッジロンドン大学院経営学修士(MBA)修了。英国ロンドン大学院アジア・アフリカ研究所開発学修士課程修了。立命館大学経営学部卒。著書に「ラグビーと南アフリカ」(ベースボール・マガジン社)などがある。