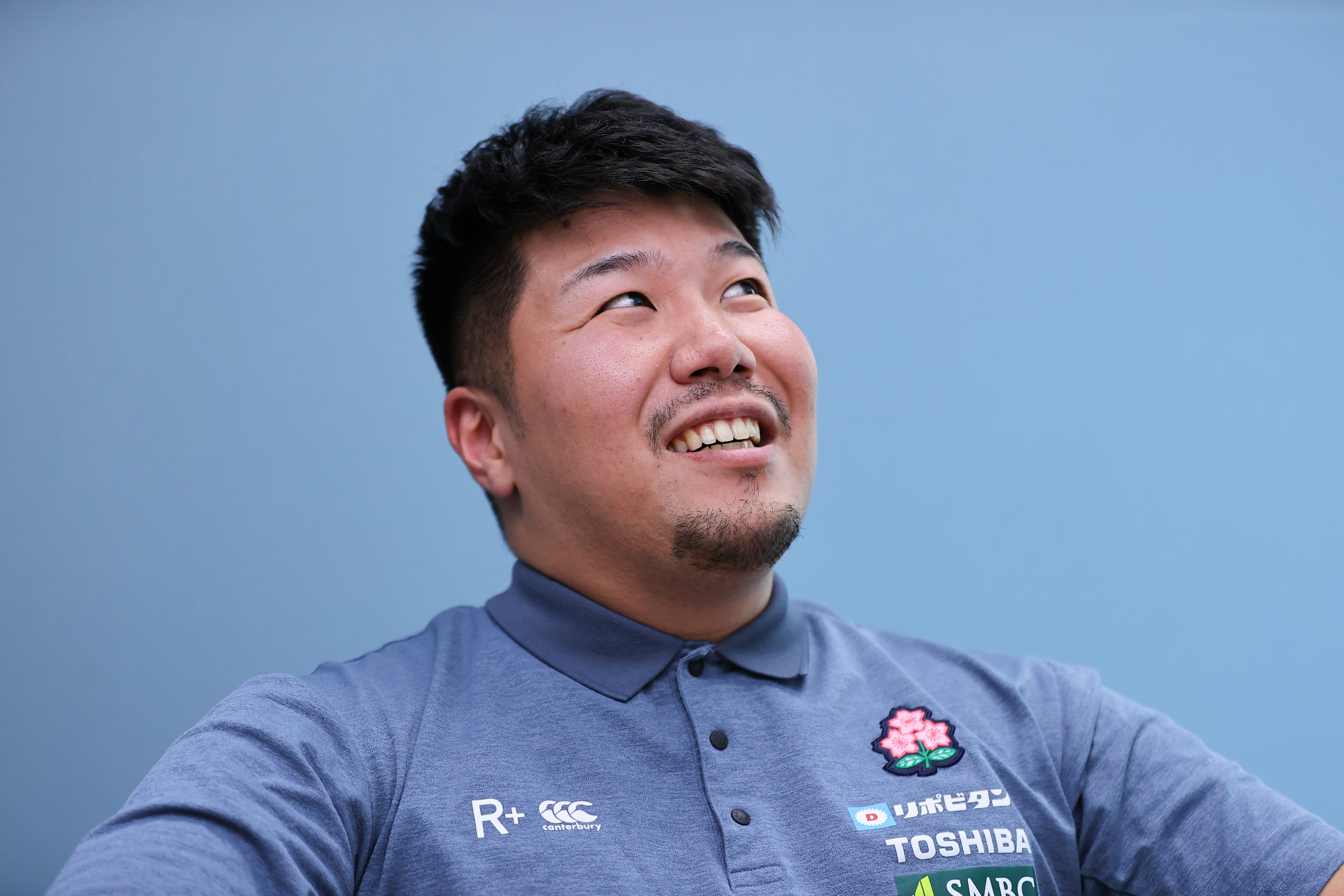

![村上健一[日本代表アシスタントアナリスト]◎探究心と飢えが原点。](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/people_KenichiMurakami-2.jpg)

若くて、キャリアの浅い選手たちが世界上位へ駆けあがろうとしている現在の日本代表。

エディー・ジョーンズ ヘッドコーチ率いるチームでアシスタントアナリストを務める村上健一さんも、その一人だ。

1998年1月14日生まれの27歳は、鹿児島大学出身。チームに同窓はいない。

熊本県立第二高校でラグビーを始め、地元では鹿大(かだい)と呼ばれる国立大学の教育学部保健体育専修を卒業後、筑波大の大学院に学ぶ。

その後、クボタスピアーズ船橋・東京ベイで3シーズンを過ごして2024年シーズンから現職に就いている。

最初からアナリストを目指して生きてきたわけではなかった。もともと、人を教える、コーチングすることに興味があった。つまり、誰かを導くことが好き。教師を目指して進学も決めた。

しかし、小学校での教育実習で「このままでは何も教えられない」と痛感する。自分の人生を考えた。

体育教師としてチームの指導にあたる未来を描いているのだから、「もっとラグビーのことを深く知ってからの方がいい」と考え、筑波大の大学院へ進んだ。

もともと同大学への進学も考えていたし、水色のジャージーを着るラグビー部への憧れもあった。

人生とは縁がつながることによって、広がっていく。村上さんの未来は、茨城県南部の学園都市で世界を広げていくことになる。

筑波大ラグビー部は伝統的に、監督と大学院に学ぶ学生コーチでコーチングスタッフを構成している。村上さんも、そこに加わった。

大学院の指導教官でもあった、ラグビー部の古川拓生部長と、嶋﨑達也監督にはお世話になった。特に同部長にはラグビーナレッジだけでなく人生についても、研究室や酒場で教わった。

全国地区対抗大学大会に3度出場し、1年時にはSO中尾隼太(東芝ブレイブルーパス東京→三重ホンダヒート/日本代表キャップ1)率いるチームのリザーブとして名を連ねたとはいえ、全国大学選手権での優勝を目指しているチームの部員たちは、ソフトとハードの両面で自分より力があるのが現実だった。

そんな状況の中で、ジェネラルなプレーについてはCチームを担当し、スクラムに関してはチーム全体の指導をした。

果たして自分がやれるのか、と悩んだこともある。

古川部長の言葉に救われた。

「ラグビーの感覚とか、そういったものを教えることは難しくても、例えば映像を見て、客観的に外から見たことを伝えてあげるだけでも、それは立派なコーチング、と」

指導のヒントを得た。そして、しっかり映像と向き合うようになる。振り返ってみれば、その経験がアナリストのベースになった。

以前は選手に対し、「こうした方がいい」と伝えるのがコーチの役目と考えていた。

しかし、動作や癖など選手の現状を伝え、理解してもらうことで、選手自身が解決策を見つける、そのサポートをするのがコーチングと気づく。

「僕の場合、そうするしかなかった、というのが現実です。大学院時代は、本当に、選手たちに助けてもらいました」

自分の場合、コーチと選手の協働こそ、その後の選手の成長を支えるとあとになって実感するも、いま日本代表でオーウェン・フランクス アシスタントコーチの指導スタイルを見ていると、まさにそう。

「選手をうまく巻き込むんです。選手に課題を提示して、それを選手自身が解決していくサイクルをうまく作る」

筑波大、スピアーズ、そして日本代表と、戦うステージのレベルが上がっていく中で、自分も成長させてもらっている。

試合や練習の様子を撮影し、コーチに求められるスタッツや映像の切り抜きを用意する作業自体は大きく変わらないが、それぞれのチームで少しずつ視点が違う。

スピアーズのフラン・ルディケHCは、映像を使って選手にメッセージを伝えることにフォーカスする人だった。モチベーションビデオや選手個々についての映像クリップを多く用意した。

日本代表では、チームとして統率して動けているかに注力している。

その一方で、試合中は経過と同時進行でスタッツを取り、テリトリーの動きなどについてHCから要求があれば、それを須藤惇ヘッドアナリストに提出し、HCに届けられる。「なので、すごく緊張感があります」。

試合が終われば、80分のうちに得た情報を集約して整え、それを受けた須藤ヘッドアナリストがリポートを作る。

データ提供会社からも多くのものが届くが、それを、自分たちの定義の中で取捨選択することも重要だ。

例えばラックスピードひとつとっても、もっとはやくしたかったケースもあれば、ゆっくりコントロールして正解のケースなど、状況や自分たちのプレースタイル、戦略によって評価は変わる。

カスタマイズしたものをコーチ陣に提出することも重要だ。

アナリストとして年数を重ねて、各数値は試合の予測より、実際の自分たちのパフォーマンスについて露わにする。その状況、そのプレーが起きた原因が見えてくる。

チームと選手たちが前へ進むため、そしてそれをサポートするコーチングの助けとなる。ただ、それが次戦の勝利を約束することはない。

「エディーさんやコーチ陣の指導、須藤さんの仕事ぶりも、すべて刺激的で、自分の財産になっています。とても幸せな環境で仕事をさせていただいています」

プレーヤーとしての実績がなくても、サクラのエンブレムを付けた集団の一員としていられることへの矜持と喜びが、自分の成長のエナジーとなっている。

自分に仕事を託してくれるこの人のために、と全力を尽くしてきたからいまがある。数字や現象など事実を扱っているが人は人。チームやコーチが必要としているものは、その人を理解することで分かってくる。

地方の国立大学に学び、プレーしていた自分が世界を相手に戦うチームの中にいられる理由。原点を、鹿児島大ラグビー部の環境にあるとする。

フルタイムのコーチも、整備されたグラウンドもない。しかし、伝統的に選手たちが主体性を持って活動している。

整った環境の中の一人ひとりが自主性を持って行動する話は、よく聞く。そうではなく、自分たちでどうにかしないとラグビー部の活動が成り立たないチームが、何年かおきに九州の大学リーグで3位に食い込む。その土壌が自分を育ててくれた。

サクラのジャージーを着た中尾以外にも、日野レッドドルフィンズの畑田康太朗(SH)や九州電力キューデンヴォルテクスの中島謙(FL)など、リーグワンでプレーしている選手がいる。

年代の近いふたりや自分について、筑波大など強豪チームに進んでいたならそれぞれは、現在自分がいる環境にいなかったと思うと言う。

「鹿大に来て、ラグビーへの飢えというか、探究心が、自分たちで動かないと何もない中で培われたと思います。僕自身、ラグビーをもっと知りたかった」

ハングリーさが自分たちを支えていると思う。

いまは「毎日発見がある」アナリストの仕事がおもしろくてたまらなないが、鹿児島大など、ラグビーに飢えている環境のチームを指導できたら、と未来を見つめている。

自分がそうだったように、学びたい若者はたくさんいる。未知のものと出会い、興味を持つ。そして、誰にだって、人と違う道を選択する自由がある。

その入口に導く人になれたら。

そのためにも、いまが大事。決まった答えなどない世界で正解を追い求める瞬間を重ね、日本ラグビーの躍進を支える一人になることに集中する。

自分がラグビーを始めた熊本の母校を訪ねる機会があった。

キャプテンがペンとルーズリーフノートを持って駆け寄ってきて、「アナリストになるにはどうしたらいいですか」と聞いてくれた。

知らないうちに導いていた。

![ワーナー・ディアンズ[日本代表]◎リーチさん、100キャップを。それを僕が超える。](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/07/people_WarnerDearns-1200x800.jpg)