Keyword

前節のパシフィックネーションズカップ初戦、カナダ戦と似たような展開だったと言えるかもしれない。

9月6日におこなわれた日本×アメリカは47-21。前後半ともに効果的なアタックからスコアを重ねたが、相手の追い上げも見られた。

勝利を受け止めながらも、今回も慎重に試合の細部を見ていきたい。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

カナダ戦に引き続き、やりたいことはできていたのではないだろうか。アタックのテンポもよく、ボールもよく動いていた。

アタックの様相について、順番に見ていこう。

〈ポッド構造をチェックする〉

まずは基本的なアタック構造だ。エッジに1人のFWを立たせ、中盤に3人でのポッドを組んでいることから、原則としては1−3−3−1と呼ばれる、中央に3人組の集団を二つ、エッジと呼ばれる15メートルラインの外側を主とする外側のエリアに1人のFWを配置する構造だった。

エッジには(主に前半は)ファカタヴァ アマト、ベン・ガンターなどが配置されているように見えた。

しかし、時折少し違った様相も見えた。3−3−2、つまり3人のポッドを2つ、2人+αのポッドを一つ作るようなシーンだ。

BKを片方のサイドに集め、厚みよりも幅を優先的に作っていたといえる。展開型のラグビーにつながっていた。

ポッドで特徴的なのは12/13番のポッドへの参加だ。前回の記事などでも触れているが、現在の日本代表はCTBの選手にポッドとしてのワークレートを求めている。

12番のチャーリー・ローレンスやディラン・ライリーは、当然ながらハンドリングに優れている(という前提だ)。CTBの選手をポッドに入れることで、ハンドリングを活かした展開プレーも選択肢となり、2人の体の強さを活かしたFWのようなプレイングもこなすことができる。

また、ポッドの中のCTBの選手の立ち位置を変えることで、質的なグラデーションが生み出されていた。つまり、CTBが先頭、それ以外にも他の選手が内や外に立つことで、FWとの質の違いで相手とのズレを作っていた。

FWとBKの質に差があるというよりも、強みの違いによって、相手のノミネートに対し、違う質をぶつけることも可能となる

ただ、途中交代でローレンスと交代した22番の廣瀬雄也は、どちらかというとプレイメーカー的な役割を求められていた。ポッドの先頭に積極的に入るというよりも、アタックラインの柱になるような動きをしていたように見えた。ローレンスの時にはなかったキックの役割も果たし、役割の違いも見えた。

〈アタックラインの作り方〉

アタックラインは、ループ主体で外側に数的優位性を作るような動きを見せていた。外方向にボールを放った選手が放った相手の裏に回るようにしてボールを再度受けに行くプレーだ。

ラインの人数ではなく、最初に並んだ選手を再利用する形で数的優位性を作る。結果、相手のカバーが間に合いにくくなる。

ループの動きを主に用いていたのは、10番の李と12番のローレンスのところだったように見えた。ローレンスはポッドとしての役割もあり、FWの集団としてパスを受ける時と、単純にBKの選手による表と裏の関係性を作る形でループ構造を作っていた。

また、15番のサム・グリーンを差し込む位置もよかった。グリーンはSOを主戦場としている選手で、プレイメーカーとしての役割を果たすこともできるが、強みになるのが後方からアタックラインに対し、またはディフェンスラインに対して差し込むように走り込むプレーだ。主にエッジを崩す。

今回の試合では特にも右方向へのアタックラインに対してグリーンがエッジで参加しているシーンが見られた。時折もう少し早い位置でボールを受け、キャリーをするようなシーンもあるが、その場合は捕まってしまうことが多かった。

グリーンを効果的に使うのであれば、ラックに近いエリアでプレイメーカーとして使うか、エッジに近いエリアで大外とのハブとして使う方がいいのではないだろうか。

〈一つひとつのプレーについて〉

今回の一連のアタック様相の中で、アメリカ代表のディフェンスに対し、効果的に働いていたプレーがある。それらを紹介していきたい。

まずは相手を大きく越えるようなフライパスだ。日本の現場では飛ばしパスと呼ばれているだろうか。複数人並んだアタックラインにおいて、間に入る1人以上の選手を介さずに直接外側の選手に向けてパスを放ることを指す。中でも大きく頭の上を越えるようなパスをフライパスと呼ぶ。

アメリカ代表のディフェンスは、ディフェンスラインの外側の選手が相手のアタックラインに対してかぶさるような形でディフェンスしていた。特にエッジに近いエリアの選手にその傾向が強く、深いアタックラインに対しては、食い込むようなディフェンスラインを見せていた。

その結果として、アメリカ代表側としては、深いラインに対して圧力をかけることはできたものの、外側に大きく展開されるとビッグゲインを許す結果となっていた。日本代表としても、おそらく狙っていたのだろう。

10番の李から大きく外の選手に対して飛ばすことで、アタックラインに対して食い込む両WTBのディフェンスを越えるように、外方向へ展開することができていた。

2つ目のプレーは、ラック/ブレイクダウンから続くダイレクトなプレーだ。最も分かりやすい例としては、竹内柊平が見せたプレーが挙げられる。竹内はボールを継続するプレー、Keep Ball Aliveの頭文字をとってKBAと呼ばれる考え方に沿ったいいプレーを見せることが多い。

得意技とも言えるのが、タックルを受けて倒れた後、ボールを一度離して持ち直し、再度前進を図る動きだ。以前の代表で言えば、姫野和樹が多く見せていた。

このプレーの良さは、タイミングによっては非常に効果的な点だ。ラックが形成されそうになるとディフェンス側は、ラックができそうな位置に対して、両側に広がるようにディフェンスを形成する。その際、一定割合でタックルを受けて倒れた選手から目を離すことになる。そのタイミングで(もちろんルールの範囲内で)再度ボールを持ち直してキャリーに持ち込むことができれば、高確率で大きなゲインにつなげることができる。

竹内はそれ以外にもラックからボールを直接持ち出すピックゴー、オフロードも得意としている。ピックゴーは言わずもがなボールを下げずに前進のチャンスを作ることができるプレーであり、オフロードパスは多くの場合で大きなゲインをものにすることができる。

そういった意味でも、竹内の果たした役割は大きい。

【ディフェンス様相】

〈通常時のディフェンスの動き〉

基本的にはディフェンスで苦戦しているようなシーンは少なかった。特に敵陣から中盤にかけて、自陣22メートル内に入られるまではかなり安定していた。ただ、自陣に入られた状況では難しい点もあった。

アメリカ代表は、カナダ代表に比べるとボールを動かしてくるような印象を受けた。ポッドと裏のラインをある程度明確にしながら表と裏の構造を作り、下げるパスも活用しながらグラウンドを広く使ってアタックをしてきた。

日本代表はそれに対して、決してハイプレッシャー、激しく相手のアタックラインに対してプレッシャーをかけるようなディフェンスではなかったと推測している。じわりと前に出ながら、それでいてゲインラインを越えさせないように的確に空間は詰める、といった感じだ。

結果的には多くのシーンでディフェンスが効果的に働いていた。

数的優位を作られるシーンも、あまりなかった。アメリカ代表はスイング、逆目や裏から回り込むようにアタックラインに参加する、アタックラインの人数を増やすような動きをしてこなかった。結果、単純にセットした人数の勝負で日本代表が上回っていた。

しかし、読者の方も気づいているかと思うが、ゴール前でのディフェンスに関しては苦しい展開が続いた。圧倒されていたわけではないが、相手がトライを取り切りたいシーンでトライを許していた。

ゴール前の攻防で相手が難しいことをしてきたわけではない。基本的には9シェイプを中心に、FW戦を挑んできたに過ぎなかった。毎回大きく前に出られたわけではないが、キーになる選手にラスト数メートルを越え切られた印象だ。

ゴール前でのディフェンスの質は、そのまま失点を防げるかどうかの分水嶺になる。そこを確実に抑えられるかどうかが、上位国との違いになる。

〈相手のハイボールへの対応〉

また、ハイボール処理の修正は、まだ完全ではないように見えた。アメリカ代表があまり蹴り込んでこなかったこともあり、回数としてはそう多くないシーンだったが、安定して確保できたのは相手との距離が空いた時に限られていた。

エディ・ジョーンズ ヘッドコーチも言及していた通り、14番の石田吉平のような、小柄だがハイボールに強い選手もスコッドにはいる。

ただ、現状としては不安定な傾向にある。

例えば石田は、当然のことながらWTBとしてのポジショニングをしている。WTBのポジショニングとしては、バックフィールドにいることもあるが、今回の試合展開の多くの時間ではメインのディフェンスライン、もしくは、その少し後方に立って裏のサポートにも、フロントラインにも参加できるポジショニングだった。

そのため、オープンサイド、つまりラックに対して広い側のスペースに向かってパントを蹴り込まれない限り、空中戦を得意とする石田の出番は見られない。

今回の相手、アメリカ代表は、基本的にはオープン方向へのクロスパントを蹴り込んでこなかった。競り合うとしても、ラックからのボックスキックなどだった。

結果として、バックフィールドを守っている10/15番などとの勝負となり、苦戦していたという見方ができる。

トンガ代表やフィジー代表はプレイメーカーの質も高く、クロスパントを狙ってくる可能性は高い。ここでもう一段階修正を図りたい。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

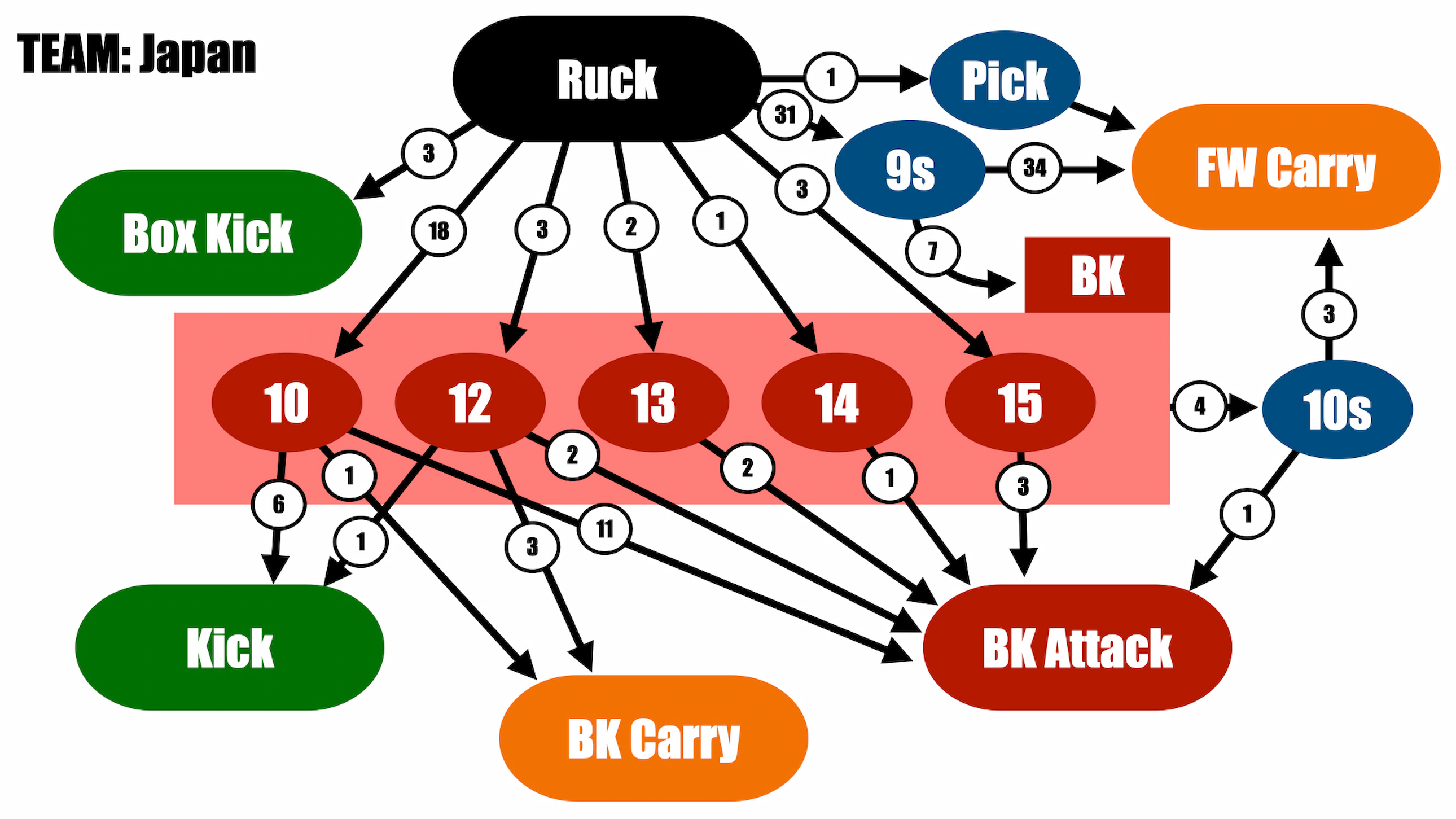

それでは順番にプレイングネットワークについても見ていきたい。プレイングネットワークとは、ラックを起点に始まったフェイズにおいて、ボールがどのような経過で動いているかを可視化した図表になる。

ラックからボールを受けたのは、11番の長田智希を除いた5人の選手になる。最も多くボールを受けているのは10番の李であり、プレイメーカーとしての役割が見える。

同じくプレイメーカータイプと思われるグリーンは3回パスを受けており、プレイメーカー気質としては少し控え目とも取れる。

それ以外の選手に関しては、バランスの取れた捕球回数となっている。

すべての選手がボールを受けてから展開方向にボールを動かしており、必ずしもボールを受けてからキャリーに持ち込んでいるわけではなかった。

キックは10番の李と22番に入った廣瀬によるものがカウントされており、こちらは前方の選手がキックを司っていたと言える。

カナダ戦と比べると、大まかには似たような傾向を示しているといえるが、少し異なる点を挙げるとすると、BKの各選手がラックからボールを受けてキャリーに持ち込んでいる傾向が控え目なことだ。

今回の試合ではダイレクトなプレーではなく、展開型のイメージを持っていたのかもしれない。

◆まとめと展望。

今回の試合展開も、おそらく今の日本代表がやりたい方向性だったと思う。テンポが早く、いい判断で縦と展開を使い分けるようなラグビーだ。

相手はランキング下位。良い試合運びを見せた。

そのため、今回の試合を受けての修正点というより、「ここから当たる国は(自分たちの)〇〇を狙ってくる」ということに対する準備、修正をする方が近いかもしれない。

特にハイボールやゴール前の接点のような、明確に今後の試合で焦点になる部分に関しては調整が必要だろう。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。