Keyword

完敗に終わったアイルランド戦から1週間後の8月31日、女子日本代表(以下Sakura15)の第2戦、ニュージーランド(以下、NZ)戦が行われた。

「殴られる前に殴る」(マッケンジーHC)の宣言の通り、開始早々から果敢に戦ったSakura15は、前半4分に先制トライを挙げ最高の立ち上がりを見せた。しかし世界ランキング3位で優勝候補、NZの攻撃力はすさまじく、前半だけで6トライを奪われた。

後半になりSakura15はしぶといディフェンスやキックを活用してチャンスをつかみ、2トライを返す。しかし最終的には19-62で試合を終えた。

今回も現役選手であり現在アイルランドへ留学中のYOKOHAMA TKM、小島碧優(みゆう)選手と協働でSakura15の戦いを振り返る。

今回は主に攻撃の質的分析を小島氏が、防御面で良かった点と課題を宮尾が担当した。

【1】攻撃

NZの防御に対しSakura15の攻撃は、「ボールを保持して前進することの難しさ」が数字にも如実に表れていた。

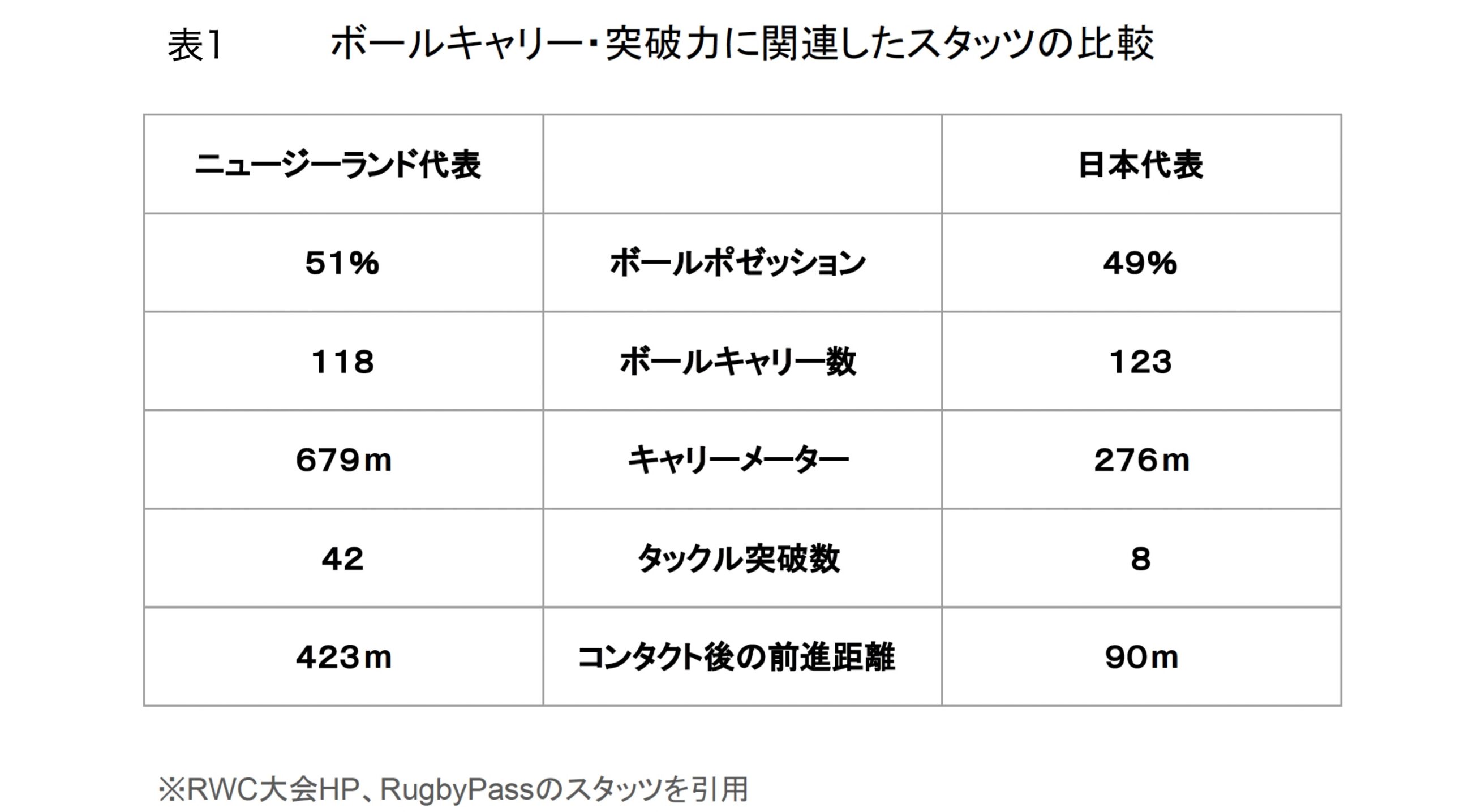

以下は攻撃のボールキャリー、突破力に関連したスタッツを示した表である。

キャリー回数は日本123回、NZ118回とほぼ互角だったものの、キャリーメーターではNZが679メートルに対して276メートルと、日本はNZの半分以下にとどまった。

また、ディフェンス突破数もNZ42回に対し日本8回、さらにタックルを受けた後の前進距離もNZ423メートルに対し日本90メートルと、大きな差が開いた。

つまり、ボールを保持して攻めても突破力やフィジカル面で劣り、前進が制限されていたことが数字から明確に読み取れる。

一方で、キックは日本にとって前進する手段として機能していた。

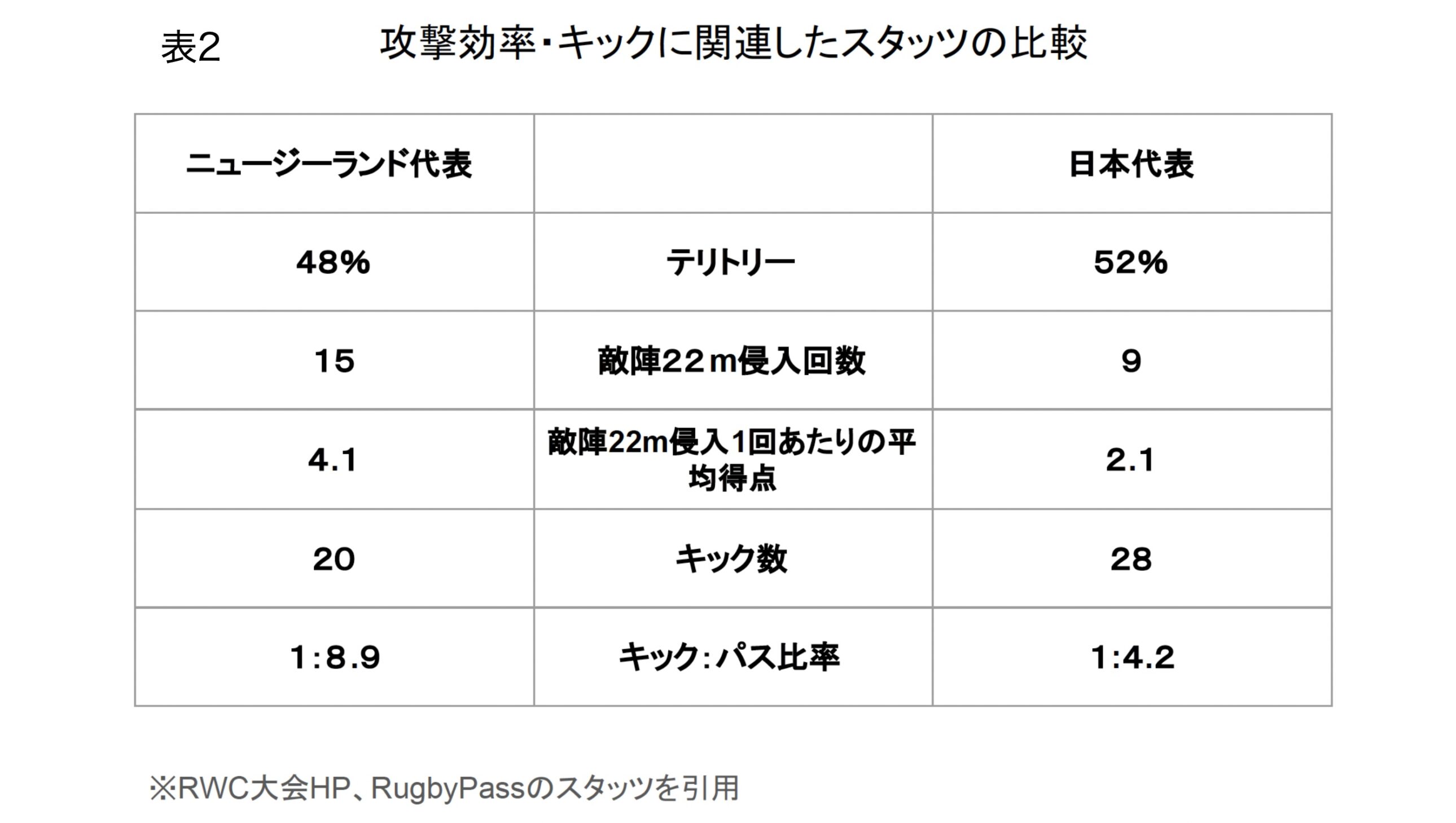

以下は攻撃効率およびキックに関連したスタッツである。

28本のキックのうち4本が再獲得に成功し、その多くが敵陣侵入やペナルティの誘発、さらにはトライにつながる攻撃の起点となった。ポゼッションはほぼ五分であったにもかかわらず、敵陣22m侵入の回数や得点効率において、日本はキックから生まれる場面に依存せざるを得なかったことが、数字からも裏付けられる。

このような背景を踏まえ、「再獲得を狙ったキックによる前進の流れを作れた日本のアタック」に焦点を当て、実際の攻撃シーンを振り返りながら分析する。

① キック再獲得による前進

試合を通じて、日本は再獲得を狙ったキック、つまりボールを持たずに前進する方法でエリアを稼ぎ、攻撃のチャンスを作る場面が複数見られた。 3つの場面を以下に取り上げた。

1)前半1分54秒

自陣ゴール前で守備を凌いだSakura15は、ペナルティ獲得後のラインアウトから攻撃を開始した。

ニュージーランドに競られながらもマイボールを確保すると、⑧齊藤が力強くキャリーして中央にラックを形成。直後、⑨津久井が相手ディフェンスのフロントラインとバックラインの間にキックを落とすと、チェイスした⑪今釘が見事に再獲得した。

さらに津久井はすかさず裏のスペースへボールを蹴り込み、楕円球のバウンドが再びSakura15へ転がる。それを手にした⑦長田がキャリーしてラックを形成し、ニュージーランドのノットロールアウェイを誘発。2本のキックと再獲得で約30メートル前進し、ペナルティを得た。直後のラインアウトモールから展開した攻撃で⑭畑田が先制トライを決め、日本に勢いをもたらした。

2)前半19分

自陣22メートル右サイドでのスクラムからも再獲得を狙ったキックが流れを作った。

スクラムから⑨津久井を経由して⑫弘津へボールが渡ると、弘津は左サイドにいた⑪今釘の手前のスペースにキックパスを送り、これを今釘が再獲得。その後、今度は逆サイドへパスで展開してボールを運ぶと、フリーで受けた⑭畑田が大きくゲイン。相手ディフェンスのハイタックルを誘発してペナルティを獲得した。

風下の状況の中、日本は単にタッチキックで陣地を回復するのではなく、再獲得を狙ったキックによって敵陣へ侵入する攻撃を見せた。

3)後半23分

ニュージーランドのキックを捕球した⑩大塚がカウンターアタックを仕掛け中央にラックを形成。その直後、パスを受けた⑫弘津が短いキックを自ら蹴り上げ、追って再獲得に成功した。

その後、㉑阿部が素早く裏のスペースへキックを放つと、⑲櫻井と⑯谷口の献身的なチェイスで相手を圧迫し、ニュージーランドはタッチに蹴り出さざるを得なかった。これによりSakura15は敵陣22メートル手前でマイボールラインアウトを獲得し、後半66分のトライへとつながる好機を演出した。

以上の3つの事例が示すように、日本は相手のフィジカルを正面から打ち破るのではなく、再獲得を狙ったキックによって前進の起点を作り出すことで、攻撃のリズムを構築していた。

これは、世界トップクラスの相手に対して日本が準備してきた一つの戦略であり、実際にペナルティ獲得やトライといった得点機会につながった点は大きな収穫といえるだろう。

一方で、ボールを保持してキャリーを重ねる純粋なアタックでは、NZの強固なディフェンスの前に突破口を見いだすことが難しかった。

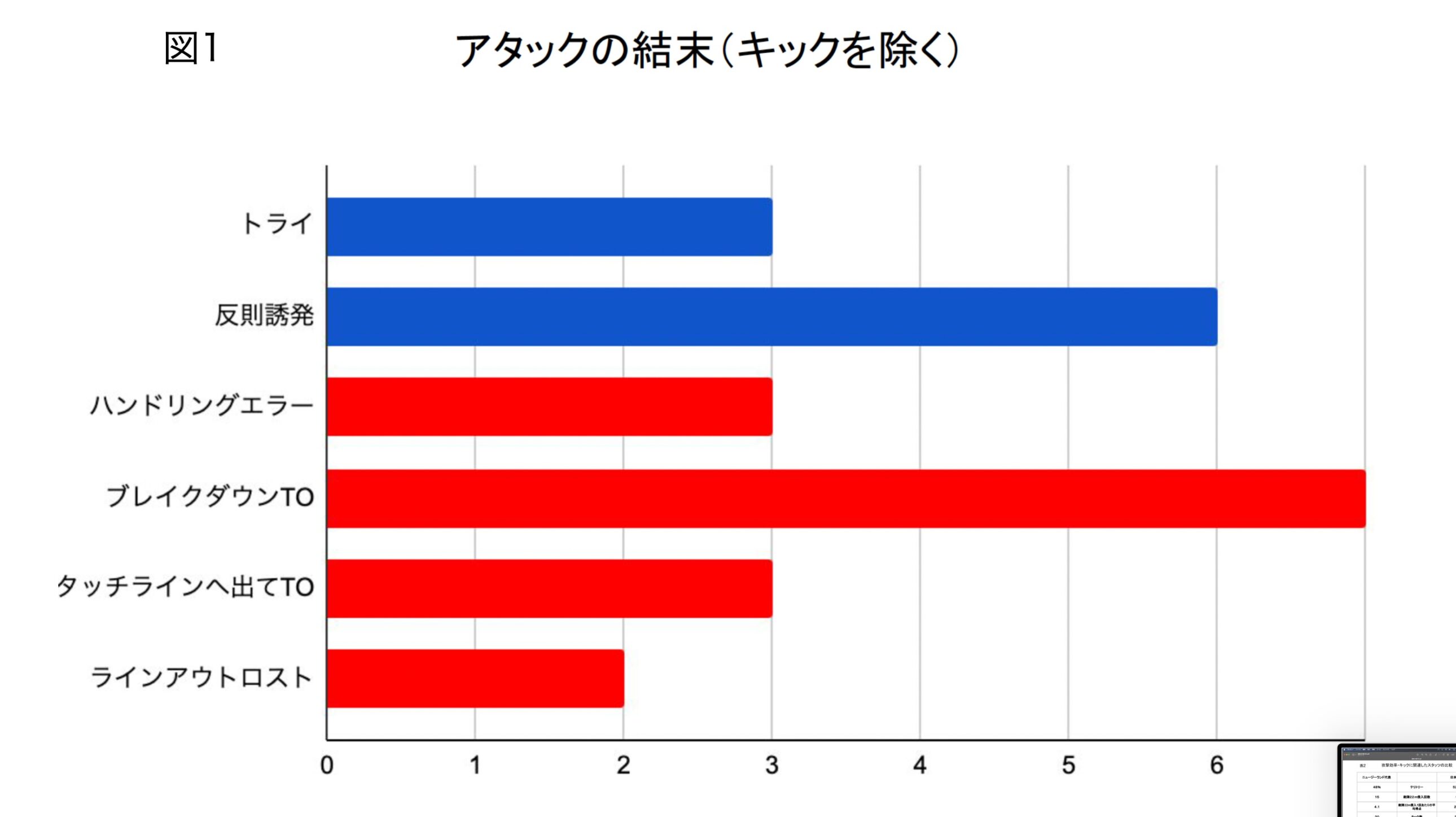

以下は、キックを除いた攻撃が最終的にどのような結末を迎えたかを示している。青色はポジティブな結末、赤色はネガティブな結末を示した。

最も多かったのは ブレイクダウンでのターンオーバー(7回)であり、接点での強度差が如実に表れた。NZの強く速いブレイクダウンへの圧力に何度もボールを奪われた。

また、ハンドリングエラー(3回) や タッチラインへ押し出されるケース(3回)で自滅的にボールを失う場面も見られ、攻撃の継続が難しかった。

世界と戦い、勝利するためには、ボールを保持しながらの攻撃でどのように防御を崩すか、アタックの精度や突破力の向上が今後の課題となるだろう。

この試合で見えた再獲得を狙う、キックを起点とした攻撃や得点機会の創出は、世界トップレベルの相手にも通用する成果として現れた。これまで積み上げてきた準備と、今回の試合で得た経験を力に変え、最終戦スペイン戦、そしてその先に広がるSakura15の世界への挑戦に期待したい。

【2】防御

防御面については、良かった点と課題について以下の2点を紹介したい。

10トライを喫し、公式スタッツではSakura15のタックル成功率は74パーセント(NZが90パーセント)と非常に苦しんだと分かる。

しかし防御すべてが悪かったわけではなかった。

◆良かった点:後半の地域支配率の飛躍的改善/Sakura15 80パーセント、NZ 20パーセント

ハーフタイムでTVに映ったスタッツでは前半Sakura15が敵陣に入れたのは30パーセント。殆どが自陣での戦いであり、スコアにも影響を与えた。しかし試合終了後にはSakura15が49パーセント(NZが51パーセント)と大きく挽回していた。手元の集計では後半だけの地域支配率はSakura15が80パーセントだった。

その要因として考えられることが2つ。小島氏が述べたようなキック戦術の成功と、しぶといディフェンスである。いくつかその例を紹介したい。

(1)後半0分/キックオフレシーブから

2分20秒の長い攻防の結果、NZ⑲のデリバレートノックオンから大きなチャンスを得ることにつながったプレー。

まずキックオフボールを捕球したあとのラックから⑪今釘の左足からのキックは大きく伸びてワンバウンド、懸命にチェイスした②公家と⑧齊藤がダブルタックルを決め敵陣で倒す。その後、中盤でNZの攻撃が数フェイズ続くが、Sakura15は横に広がり我慢のディフェンス、ラックの逆サイドから⑤吉村の低く鋭いタックルなどでNZに大きなゲインを許さず、㉒山本、⑦長田のダブルタックルでノックフォワードを誘発した。

その後のボールを㉒山本が右足の速いキックで、さらにNZ陣へ蹴り込んだ。Sakura15は5回のダブルタックルを決め、NZに攻撃のチャンスを与えない素晴らしい防御を見せる。やむなくキックに切り替えたNZだが、そのキックを⑥川村がチャージし、絶好のボールがSakura15に。結果、焦ったNZ⑲ベイフィールドの反則を誘い、Sakura15は数的有利と大チャンスを得た。

2つのキックとチェイスの反応、そしてフェイズディフェンスでのしぶとさ(反則しない、すぐ立ち上がってスペースを埋める)が奏功し後半早々の理想的なスタートを切った。

(2)後半11分

Sakura15のキックオフから、NZの5フェイズの攻撃を守り切りキックさせる。捕球した⑪今釘は左足で右奥方向へ巧みなキックをした。

ボールが2回バウンドしたことでチェイスする時間もあり、カウンターアタックでゲインを許すが、⑨津久井、⑥川村らのカバーで大きな突破は許さず中盤でのラックとなる。⑦長田がSHにプレッシャーをかけパスミスを誘いノックフォワードを誘発した。

これらのプレーなどでSakura15は後半の多くの時間帯を敵陣で戦うことができ、2つのトライを生み出すきっかけを作った。

後半のSakura15のディフェンスは全員がすぐに立ち上がり、反則を犯さない高いディシプリンと、左右のスペースを常に埋め続ける我慢を見せた。世界3位の超一流国相手にも、このようなパフォーマンスができることは自信になるだろう。Sakura15の大きな武器のひとつだといえる。

◆課題:ダブルタックルでの被ゲイン率(66パーセント)

この試合でSakura15は53回のダブルタックル機会があり、そのうちボールキャリアに、タックル成功までの間にゲインを許したのが35回だった。ダブルタックルをおこなう以上、理想的には前進してキャリアーを倒したい。半数以上のダブルタックルでゲインを許してしまうと防御体勢を整備し続けることが難しい。

特に1つ目のNZのトライ(前半12分)。Sakura15のキックからNZのカウンター攻撃であるが、最初のランナーはしっかり前に止めていた。

しかし中盤の攻防で、ダブルタックル局面が2回あった。1回目は相手キャリアーに食い込まれ、Sakura15はタックラーを含め3人が中央のラックに吸い込まれた。そして2回目のダブルタックルの機会には相手にオフロードパスを成功させられ、そのまま大きくラインブレーク。右大外を走られトライとなった。

前半NZの6トライのうち3つがSakura15のキックからである。

3つともキックからのチェイスで大きく相手に前進を許したわけではなく、その後のフェイズ防御の中で訪れたダブルタックルの機会に前に出られなかった。

しかし後半はそれが十分に改善されていた。

以上、今回はSakura15の大きなチャレンジであるNZ戦を振り返った。Sakura15は前半に相手との力の差を見せつけられたが、後半は十分誇れる戦いができた。しかし彼女らは83点差の3年前から点数が縮まったことで満足してはいないだろう。最大のゴールに掲げていたプールステージ突破はならなかった。

最終戦の相手は7月の日本国内での対戦で連勝した相手、スペイン。Sakura15今大会初勝利の期待は高まるが、スペインは8月31日のアイルランド戦で5トライを挙げるなど調子が上がっている。

簡単な試合ではないだろう。注目したい。

【PROFILE】

小島碧優/こじま・みゆう

2000年神奈川県生まれ。日体大から2022年に横浜TKM入団。ポジションは7人制ではFW、15人制ではFL。昨年度は主将と並行してチームの分析担当も務める。4月からアイルランドにラグビー留学、Railways Unionに所属。ラグビーは勿論、語学、アナリストスキルも学んでいる。

【PROFILE】

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。