Keyword

準決勝の1試合目は、ブレイブルーパスとスティーラーズの試合となった。

スティーラーズは攻撃力も高く、前週に上位キラーでもあったブルーレヴズを破って準決勝進出を決めていた。勢いのあるチームだ。

ブレイブルーパスも、スティーラーズと同等かそれ以上に高い攻撃力を武器にしてレギュラーシーズンを1位で通過してきたチームだ。こちらは1週間の休養時間が与えられて、この試合を迎えた。

◆東芝ブレイブルーパス東京のラグビー様相。

ブレイブルーパスは、リーグでも随一の攻撃力を誇るチームだ。

トライ数やラインブレイクといった、アタック面で計測されているスタッツで好成績を残している選手も多く、スコアに選手の良さが直結している。

【Point 1/構造的かつシンプルなアタックフロー】

そんなブレイブルーパスだが、アタック自体はある程度の構造性を持ちながらも、比較的シンプルな形に終始していたようにも見えた。

複雑な動きが多いわけではなく、基本的な構造で組み立てながら、プレイメーカーが選手の合間を縫うように動くことでアタックに色を加えるような形だ。

基本構造として挙げられるのはポッドと呼ばれるものだ。ブレイブルーパスはポッドを主にアタックのリズムを出していた。ブレイブルーパスは基本的に3人で構成されるポッドに対してさらに一人人数を加えることで4人ポッドを作ることが特徴的だ。しかし、今回の試合では明確に4人ポッドを使ったり、もしくはそれを活用したシーンは多くなかった。

また階層構造、言い換えれば「表と裏」の構造を作っているシーンもあった。ブレイブルーパスは、役割の特性上リッチー・モウンガがアタックに絡むシーンが多い。スピードもあり、アングルとステップを得意としていることから、ボールの一連の動きに対してさまざまな角度でアプローチする。結果、アタックにバリエーションが生まれる。

今回の試合では、そういった構造性での中でパスワークはシンプルだったように思う。9シェイプや10シェイプといったポッドを使った構造を複雑に用いたシーンは少なく、むしろ階層構造から一気に外展開に持ち込んでいた。パス回数で動かすというより、単純にランナーに渡す構造があった。

そのようなシンプルな構造ではあるが、ゴール前では選手自身の強さもあって、アタックに強烈さが生まれていた。中盤からのビッグゲインこそ相手のミスに乗じた形が多かったものの、相手のペナルティなどで深い位置でポゼッションが始まった時は、相手にアタックからプレッシャーをかけることに成功していた。

【Point 2/キックによるエリアコントロール】

キックによるエリアコントロールも秀逸だった。主に蹴り込んでいたのはモウンガだったが、モウンガのキックによるコントロールが特にゲームマネジメントにつながっていた。

モウンガは要所で50/22キックを狙っていた。アタックフェイズの中からだけではなく、どのようなポゼッションからも、裏にスペースがあれば蹴り込んでいた。

精度も高く、相手が2人でバックフィールドを守っているシーンや、3人近くで守っていても、どちらかに偏って位置している時などは、逃さず狙っていたように思う。

前半こそそう多くは見られていなかったが、後半はキックの回数も増えた。相手のウィークポイント、あるいは人数を割くことができていないエリアや、その位置に蹴り込まれるとアタックとして展開がしづらい位置に対して蹴り込んでいた。

後半のキックではその傾向が強く、裏を狙うキックも多かった。しかし、すべてのキックが効果的だったわけではない。

ブレイブルーパスがアタックで明確な脅威を見せることができていないように見えたため、スティーラーズもディフェンスで積極的に前へ仕掛ける必要は少なかった。そのためスティーラーズのディフェンスの重心はあまり前に出ず、結果、裏を小さく狙っても確保されていた。

◆神戸スティーラーズのラグビー様相。

スティーラーズも攻撃力が高い。キーになる位置にスキルフルな選手が揃っており、展開力と接点の強さを武器にした試合を見せてきた。

【Point 1/10番を中核にしたアタック】

スティーラーズの中核になるのは、10番のブリン・ガットランドだ。パススキルに長け、チームの展開力を向上させている。アタックの中でも中央に近い場所に位置どり、ゲームの展開に貢献していた。

ポッドへの参加に対しても特徴を見せていて、9シェイプをスプリット、1人と2人に分けるような位置に入り、ポッドを2つのパーツに分けていた。これは、フロントラインを10番のガットランドも含めた4人の選手に分けることで、パス先を増やすことにつながっている。

パスの選択肢が増えることによって、ディフェンスが動きを絞ることが難しくなっており、アタックをさまざまなパターンにつなげられる。

ガットランドがポッドをスプリットするように位置したことで、展開力も上がっていた。プレイメーカーがダイレクトにボールを受けることでパス回数がかさむことなく主要な選手にボールを回すことができる。外展開にも安定性が出ていた。

また、4人のポッドを使っていることも特徴として挙げられる。ただ他のチームとの違いとしては、4人ポッドを10シェイプ、10番からのパスを受ける位置にセッティングしていることだろうか。

ラックからではなくプレイメーカーからのパスの方向に4人ポッドをセッティングすることで、プレイメーカーからのアタックオプションを増やそうとしている意図が感じられる。

ただ、この4人ポッドに関しては展開するシーンが少なく、多くはそのままFWの選手を使ったキャリーに完結していた。ラック自体は3人で構築し、残った一人は次のアタックフェイズに向かって移動=ドロップすることで数的な不具合を解決していた。

【Point 2/圧力を受けたバックライン】

一方で、構造的なアタックに関してはプレッシャーを受けていたように感じた。特に、階層構造を作ることで、位置的・数的な優位性を作ろうとする過程において、かなりプレッシャーを受けていた。

階層構造は表と裏の選択肢を作り、フロントラインの選手がアングルをつけながら走り込むことで、選手を誘導する。その過程で生まれたスペースを相手が埋めていく流れの中で生じたギャップに対し、アタック側は仕掛けていく形となる。

この階層構造のネックとしては、表のラインから裏に下げるという動きの都合上、ボール自体の位置関係が相手から離れる一方で、後ろに下がる点だ。本来前に出ることを目指すアタックフローの中で、一度下げることによるデメリットもある。

今回の試合では、そのデメリットが目立つシーンもあった。

ブレイブルーパスのディフェンスは、突出して詰めるような動きをする選手は多くなかった。どちらかというと前重心で、空間をしっかり埋めるようなディフェンスをしてくる。アメリカンフットボールでいうところのスイム=フロントラインの選手を避けて裏の選手にプレッシャーをかけようとする傾向があり、裏に下げるパスの際にスティーラーズはプレッシャーを受けていた。

裏でプレッシャーを受けることでサポートプレーヤーも遅れてしまうシーンがあり、そのままブレイクダウンにプレッシャーを受けるシーンも散見された。

【Point 3/苦戦したディシプリン】

スティーラーズは、ポゼッションの出口が悪い傾向にあった。出口は「結果」とも言い換えられるもので、いかに出口の質を高めるかによって、アタックの意味合いが変わってくる。

たとえトライやスコアにつながらなかったとしても、キックでエリアを獲得することができたり、ペナルティを獲得することができれば、「悪くないポゼッション」と結論づけることもできる。

しかし、実際の数値を確認すると、スティーラーズはペナルティが13回、ターンオーバーされた回数が8回と、不安定な傾向にあった。ペナルティは必ずしもアタック側で起きたものではないので、必ずしもポゼッションの移行が起きたわけではない。

しかし、ペナルティが起きたということはスコアチャンス、もしくはキックによる容易な前進ができるということでもある。そういう意味では、相手にポジティブなポゼッションを持たれていたと言ってもいい。

中でも、アタックの中でのターンオーバーやペナルティは痛かった。スティーラーズのアタックは、比較的前に出ることができており、かつ敵陣22メートル内への侵入回数も、おそらく相手と同程度はあったのではないか。しかし、最後の一手でハンドリングエラーなどを含むミスが多く、スコアにつなげられそうなところで相手にポゼッションを渡していた。

この試合、もう少しアタックで粘ることができていたり、ディフェンスで粘ることができていれば、また違った展開になっていた。ビッグゲインを許した回数もそう多くなく、自分たちはアタックでビッグゲインを作り出すことができていた。わずかな差のようにも感じるが、そういった差が、最上位のチームとの違いと言い換えることもできる。

◆プレイングネットワークを考察する。

それでは今回もネットワーク図を見ていこう。

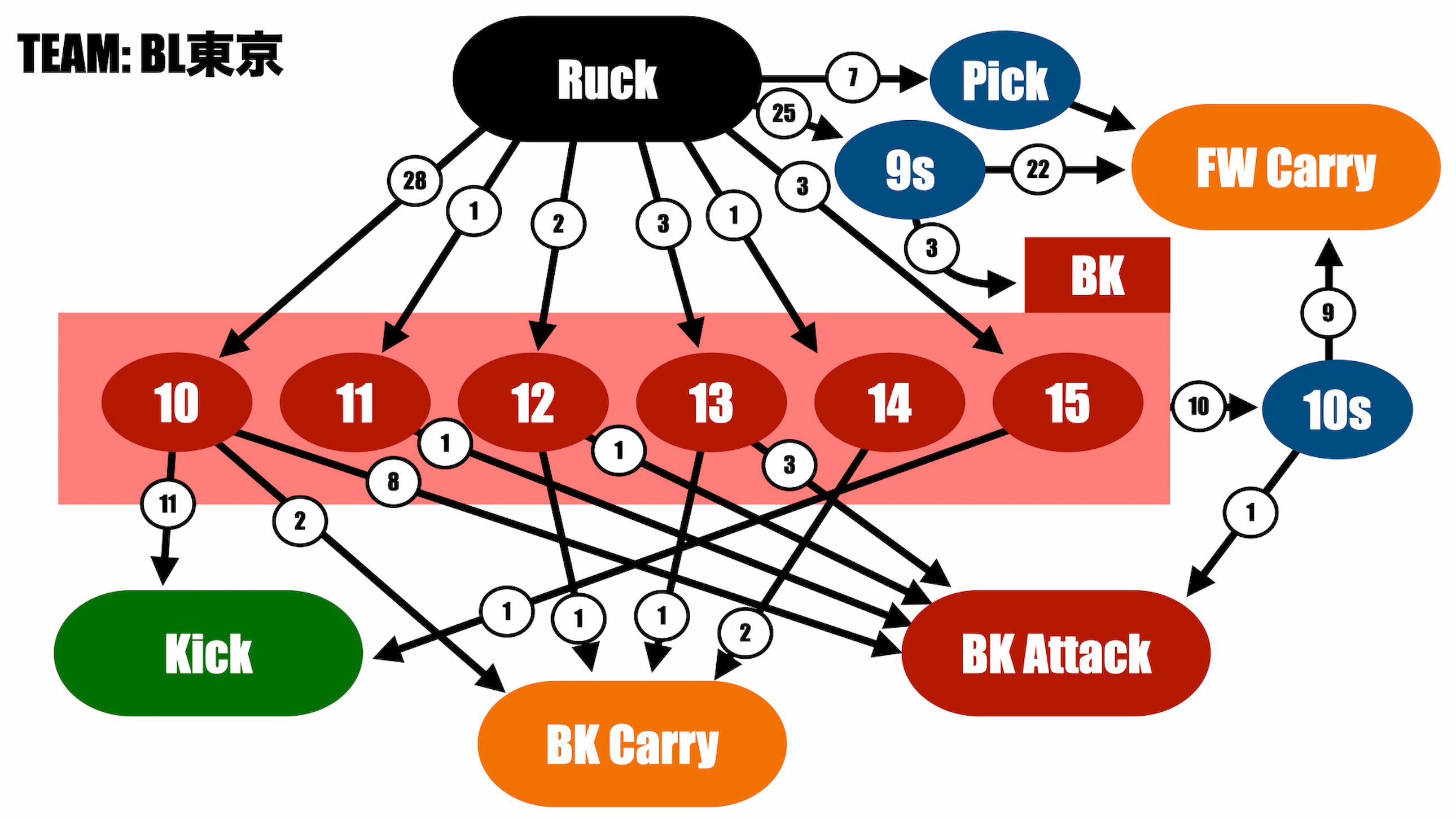

まずはブレイブルーパスのものからだ。

これを見たイメージとしては、以下のようなものが挙げられる。

・ネットワークに複雑性がある。

・背番号に応じて、ロールがある程度決まっている。

ブレイブルーパスのネットワーク図を見ると、複雑性があるのが見て取れる。ミドルラインの選手、まとめていうのであれば11〜14番の選手たちが、数自体は少ないが複数のプレーチョイスを持っており、アタックの中でバリエーションを作り出している。

傾向的に見れば、12・13番/CTBの選手は複数のロール、11・14番/WTBの選手は絞られたロールを持っているように見えた。

また、10番のモウンガの果たす役割の大きさが、ラックからダイレクトにボールを受ける比率を見ることで伝わってくるかと思う。実は9シェイプへボールが渡った回数よりも多く、チームのボールを動かす過程の中での重要性が見える。

モウンガの各プレーチョイスのバランスは安定しており、どの選択肢に対しても同じような比重で選んでいるようだ。あえて言及するのであれば、キックの回数が多いことが挙げられるだろうか。プレーオフという環境がそうさせていたのかもしれない。

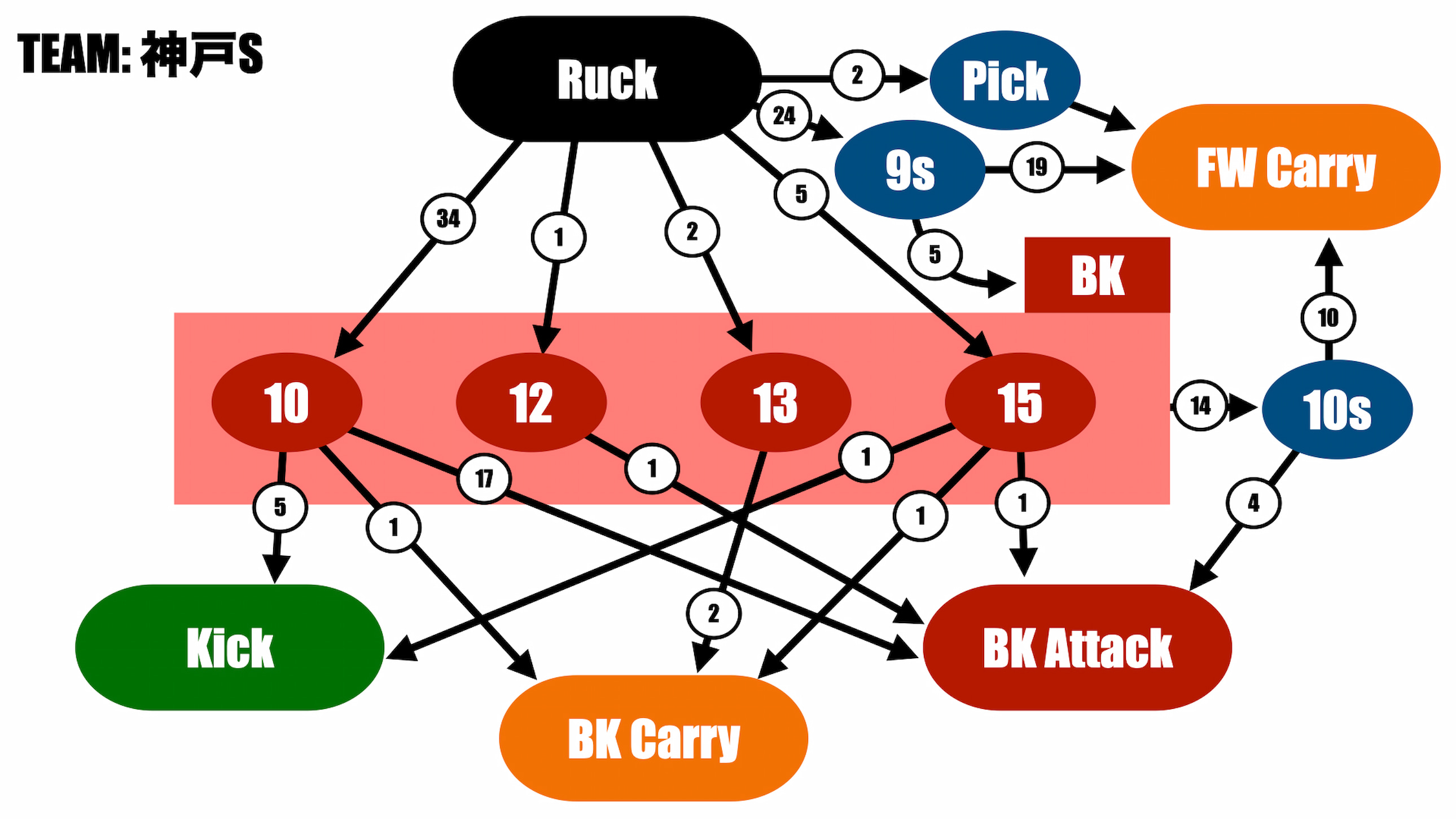

次にスティーラーズのネットワーク図を見ていきたい。

こちらからは、以下のようなことが見て取れる。

・ラックからのダイレクトなプレー(ピックゴーやボックスキック)が少ない。

・ブレイブルーパスと比べてネットワークがシンプル。

・10番のプレー比重が大きい

ラックからのボールは、多くが10番のガットランドに渡ることになる。次いでボールタッチが多いのは15番の李承信だろうか。ただ、ガットランドのボールタッチは圧倒的で、多くのボールを受けている。

ガットランドからは10シェイプも多く用いられており、同じく10番がプレイメーカーとなるブレイブルーパスよりも10シェイプを用いた回数は多かった。

◆まとめ。

ブレイブルーパスは、今季初めて相手をノートライに抑えた試合となった。これまでの試合では少なからず失点していたこともあり、このような展開になるとは予想外だった。

試合を終えてみれば相手をペナルティゴール一本に抑えた、完封と言っていい結果だった。

ただ、ブレイクされるシーンがゼロだったわけではない。最後の1週間でどこまで精度を上げられるだろうか。

アタックには安定感があり、どんな相手でも、間違いなく一定の成果は得られる。

スティーラーズは、ミスに泣いた。敵陣深くに入れなかったわけではないが、最終的なアウトカムの精度の部分でミスが多かった。ただ、間違いなく実力があるところを見せたシーズンでもある。来季にも期待したい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。