Keyword

プレーオフが始まった。

レギュラーシーズンのリーグ戦と違う緊張感が漂う中での激しい試合は、ゲームマネジメントの意味を感じさせる試合結果となった。

◆静岡ブルーレヴズのラグビー様相。

ブルーレヴズは、ポゼッションに関係なく、アタックフェイズをコンパクトに収めて鋭くトライを取り切ることで勝利を収めてきたチームだ。また、スクラムの強さでも鳴らしてきた。

そんなチームのプレーオフは、思った通りにいかなかった。

【Point 1/プレーオフに適応したアタックフロー】

ブルーレヴズはこの試合で2つのトライを獲得した。その2つは、片方はスクラムからのサインプレー、もう片方はターンオーバーからの早いフェイズでのトライだった。

特にサインプレーに関しては、ブルーレヴズらしいコンパクトなアタックフェイズの生かし方、早いフェイズでトライまで取り切る組み立てをしていた。

最初のトライに関しては(前半9分)、スクラムからの最初のフェイズで13番のチャールズ・ピウタウがレシーバーになっていたことが特徴的な部分ではないだろうか。ブルーレヴズのアタックは、12番のヴィリアミ・タヒトゥアを前衛に置き、裏のラインに立つSOによってアタックをコントロールするシーンが多い。しかし、最初のトライに関しては、その定石を外してきた。

ピウタウが最初のレシーバーになることで、アタックのバリエーションを生むと同時に、コンタクトが起きる位置に自由度が生まれてくる。今回のシーンでは、先頭にピウタウ、裏から外に流れるような形で10番のサム・グリーンとタヒトゥアを並べる形をとっていた。この三角形に、さらにマロ・ツイタマを内側に配置する形になっている。ピウタウを中心に、展開する時はグリーンに、コンタクトを狙うときはタヒトゥアに、一発を狙うシーンではツイタマを使うなど、選手のカラーを活かしながらバリエーションを生み出した。

【Point 2/打開しきれなかった中盤でのコントロール】

ブルーレヴズとしては珍しく、スクラムでの反則が目立った。ディティールの部分に関しては割愛するが、中盤でのスクラムでのペナルティなどで、容易に自陣に侵入される結果となった。本来、ブルーレヴズはスクラムで反則を誘発してエリアを取るといった形を定番している。その流れに持ち込めなかった。

また、中盤のジェネラルフェイズ、起点に対し、アタックを積み重ねていく中で効果的な前進シーンはあまり見ることができなかった。接点で抑え込まれているわけではなかったが、レギュラーシーズンでは抜けていた場面で逃げ切れなかったり、モメンタムを出したいシーンでミスが生まれていた。全体的に、リーグ戦で見せていたアタックはできていなかった。

特に構造的な崩しのところで苦戦していた。アタックラインは一般的な傾向と同様に、FWの配置を1−3−3−1を基準にしてポッド、FW中心の集団を組み立てることでアタックを見せていた。

一方で、ポッドとBKの選手で構成されるバックラインを組み合わせたアタックに関しては、そう多くは見られなかった。いわゆるスイベルパスと呼ばれるポッドから下げるパスを使って攻略するシーンは少なく、表と裏のラインを構造的に活かしたシーンは少なかった。

スイベルパスを用いる代わりに、多く見られたのがSHからのロングパスでBKラインにダイレクトにボールを供給する形だ。ポッドを介することなく、バックラインとして立っている、主にグリーンに対して北村がロングパスでボールを供給するシーンが多かった。

早いタイミングで外に放ることで、外のエリアでの攻略は進めやすくなる。しかし、ロングパスという特性上、浮き球になることでスティーラーズのディフェンスラインのスライドも容易になった。ラックに近いエリアでFWの足を止め切れなかった結果、ディフェンスラインのコネクションに乱れが生まれづらくなっていた。

また、ポッド自体が少し不安定なシーンもあり、人数構成や位置関係が不安定だったようにも見えた。基本構造として3人のポッドが存在するのは前述したが、2人でポッドが構成されているシーンも見られた。サポートに入る選手の位置関係から推測すると、おそらく狙って2人でポッドを作っているわけではなかったように思う。CTBの選手が補助で入るわけでもないため、2人でのポッドになったシーンではアタックの停滞などが見られた。

【Point 3/質の高い接点とブレイクダウン】

一方で接点とブレイクダウンに関しては、質の高さを見ることができた。特に、後半開始から終盤にかけては反則の頻度も低減し、相手のアタックの多くを止めることができていた。

もともと接点の強さには定評もあり、安定感があったように見える。

ミスタックルの数が目立つが、試行数も多いことから84.5パーセントという数値に落ち着いていた。

また、ブレイクダウンにも激しくプレッシャーをかけていた。安定したラックに対して、押し返すようにプレッシャーをかけるシーンは多くなかったが、ボールに対して素早く圧力をかけ、関与することでターンオーバーなどを誘発することができていた。

特に目立っていたのが後半に投入されたクワッガ・スミスの運動量で、ブレイクダウンに対してしつこくプレッシャーをかけ、何度もターンオーバーを見せていた。

ただ、結果的に終盤のディフェンスシーンでのペナルティが相手のスコアにつながった。それに合わせて時間も使われたことが、(試合に)大きな影響を与えたとも言える。

終盤にはオフサイドなど、防ぐことが可能なペナルティも散見されていた。20フェイズ近くを反則無く守ることもできた相手ポゼッションもあったことを考えれば、極めて惜しい結果となった。

◆コベルコ神戸スティーラーズのラグビー様相。

スティーラーズはレギュラーシーズン5位でプレーオフに進出した。しかし得失点では4位につけており、攻撃力の高さを特徴としているチームと言える。

今回の試合では結果として3トライを取ることとなったが、ペナルティゴールの狙い方やディフェンスでの圧力など、単純なアタックの要素に限らないマネジメントの良さが見て取れた。

【Point 1/表と裏を活かしたアタックフロー】

スティーラーズは、表と裏を作る構造を効果的に活かしてアタックを組み立てていた。

表と裏の構造とは、主にポッドからなるフロントラインと、BKからなるバックラインを重ねるように配置し、階層構造を作り出す戦略になる。ブルーレヴズの項目でも述べたが、極めて一般的な構造であり、どのチームも用いているといっていい。

試合を見る限りでは、スティーラーズはブルーレヴズよりもこの階層構造をより効果的に用いていたように見えた。

ブルーレヴズも用いていたが、スティーラーズは階層構造を使ったフェイズでビッグゲインをしたり、高い効果量を示していた。

バリエーションが際立って多いというわけではないが、階層構造を作る過程でのミスは少なく、しっかりと練り上げられてきている印象を受けた。

多く用いられていたのは、フロントラインに4人で構成されるポッドを配置し、裏にスピードのある選手を配置する形だ。最も効果的に使われたシーンとしては、ペナルティトライの次、この日のチーム2つ目のトライ、植田和磨のビッグゲインからワイサケ・ララトゥブアがトライを奪ったシーンだ。

ここでは、4人のポッドが非常に効果的に用いられていた。

フロントラインのポッドには3人のFW選手とマイケル・リトルが参加していた。他のシーンでもCTBの選手がポッドのサポート、または一員として組み込まれた状況も見られており、アドリブか既定路線かはわからないが、CTBも参加することがイメージされていたと予想される。

フロントラインを4人のポッドにすることで、このシーンでは相手のディフェンスラインのFWの選手に対し、スティーラーズのポッドがちょうど同一人数でコミットしていたことがわかる。

ここで人数を合わせることで、スティーラーズのポッドをノミネートしていた選手がポッドに完全に引き寄せられ、外で生まれた数的優位性に反応したBKの選手の内側を、走力のある植田が攻略して大きく前に出ることに成功していた。

また、これ以外のシーンでも、後半に見られたララトゥブアのラインブレイクから敵陣深くまで進出したシーンを効果的な階層構造の例として挙げたい。

このシーンでは、表と裏の関係性を作ったアタックラインの中で、ララトゥブアが2段目の表に立っていた。多くのパターンでは裏を使った展開のフローではそのまま裏のラインで完結することが多い。しかし、このフェイズでは2段目に入ったララトゥブアに対してフラットにボールを供給し、被せるようにディフェンスをする傾向にあるブルーレヴズのディフェンスラインを切ることに成功していた。

【Point 2/効果的だった終盤のゲームマネジメント】

試合の中盤までは、スティーラーズが4点差に詰められるシーンもあった。勝利の可能性を確実なものに引き寄せることはできていなかったように思う。

ブルーレヴズはこの試合で奪った2トライが共に1フェイズで取り切ったものであり、素早くトライを取り切ることに長けているチームでもある。終盤まで安心することはできなかった。

ただ、そのような一進一退の流れの中で、スティーラーズは良いゲームマネジメントを見せた。

ラスト10分間の両チームのポゼッションフローとして、スティーラーズはブルーレヴズに5回のポゼッションを渡している。しかし、この5回のポゼッションのうち、複数フェイズに渡ってアタックをされたのは1回のみだった。

キーになったのは、ラスト10分間のうちブルーレヴズのヴァレンス・テファレがボールを保持した2つのポゼッションだ。このポゼッションでは、1回目はラインブレイクから裏への蹴り込みを受けたテファレにプレッシャーをかけてラックでのハンドリングエラーを誘い、2回目はターンオーバーから素早く蹴り込んだボールを受けたテファレに対し、プレッシャーをかけてペナルティを誘った。

テファレが優れたランナーであることは間違いない。しかし、リーグ出身であることや選手の特性を鑑みたプレースタイルを考慮した時に、キックリターンで孤立することは予想できたかもしれない。そう考えると、終盤のリードをある程度確保した段階で裏に蹴り込む選択は、結果的に戦略的出口としてペナルティゴールでスコアと時間を確保する結果となっている。プレーオフらしい、合理性のある選択だった。

◆プレイングネットワークを考察する。

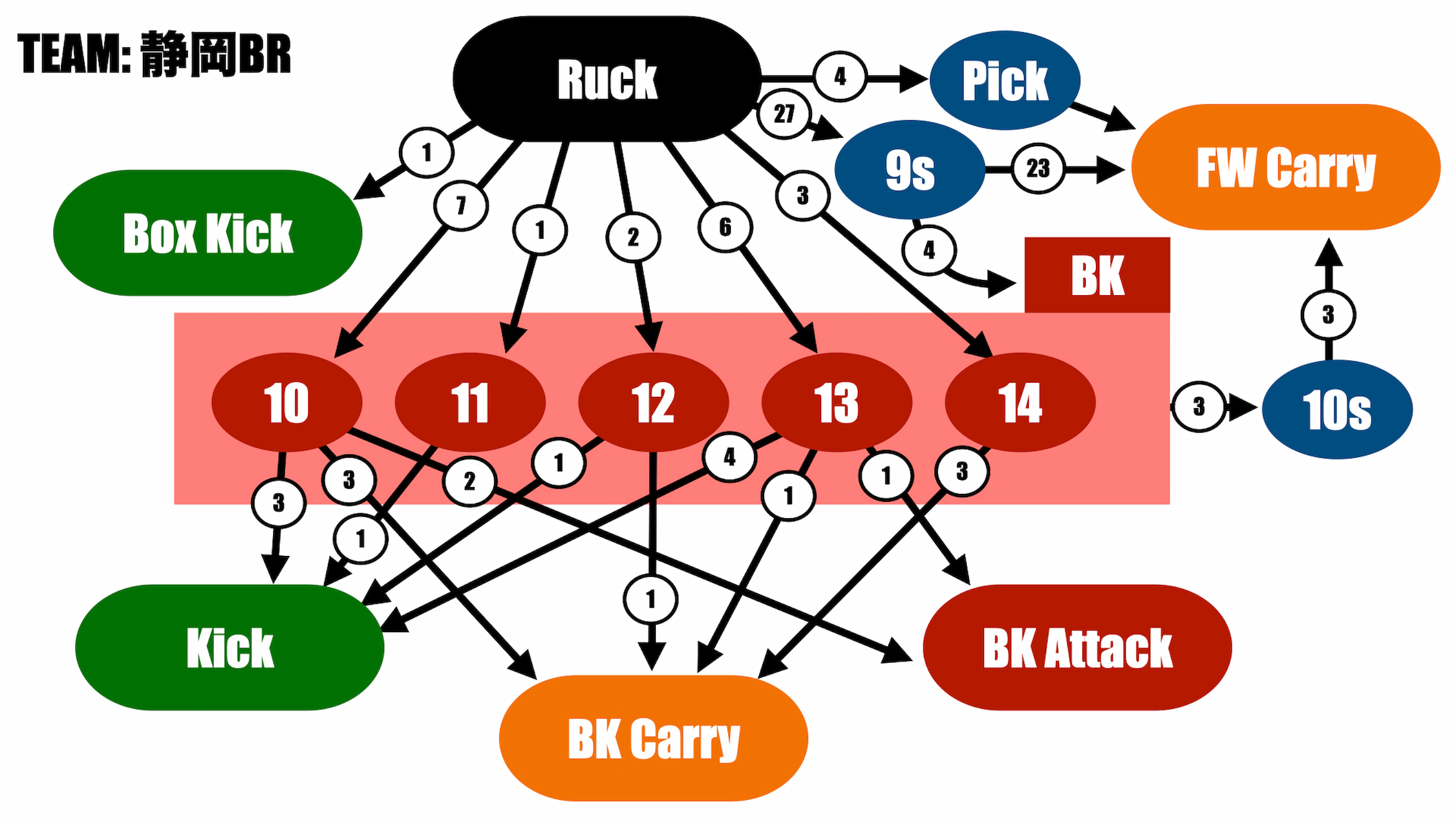

それではネットワーク図を見ていこう。

まずはブルーレヴズからだ。

以下のようなことが言えるだろうか。

・BKラインでの展開ルートが少ない。

・ボールタッチはある程度平均的に見られている。

・12番のボールタッチが少ない。

今回の試合では、ラックからダイレクトにBKの選手がボールを受けるルートは多くは見られなかった。SOに入っていたグリーンでも7回にとどまっている。

もともとボールを極端に動かすチームではないが、そういった前提下でも今回のボールタッチ数は少なかった。

また、12番のボールタッチが少ない点も特徴として挙げられるだろうか。

ブルーレヴズは、普段の試合では12番のタヒトゥアのダイレクトなボールタッチが多く、ボールを受けてからキャリーに持ち込むシーンが多く見られている。大体1試合で5〜6回見られるのが平均的な数値ではないか。

しかし、今回の試合ではほとんどボールタッチが見られておらず、後半にシルビアン・マフーザに交代したあとも、12番のロールというのは目立っていなかった。

このことから、ブルーレヴズは今シーズンの平均的な戦い方とは少し異なるような試合展開を見せていた。そのこと自体の是非について語ることは難しいが、プレーオフに際して(レギュラーシーズンと)方向性に違いが見られたことが、試合の結果に対して何か影響したかもしれない。

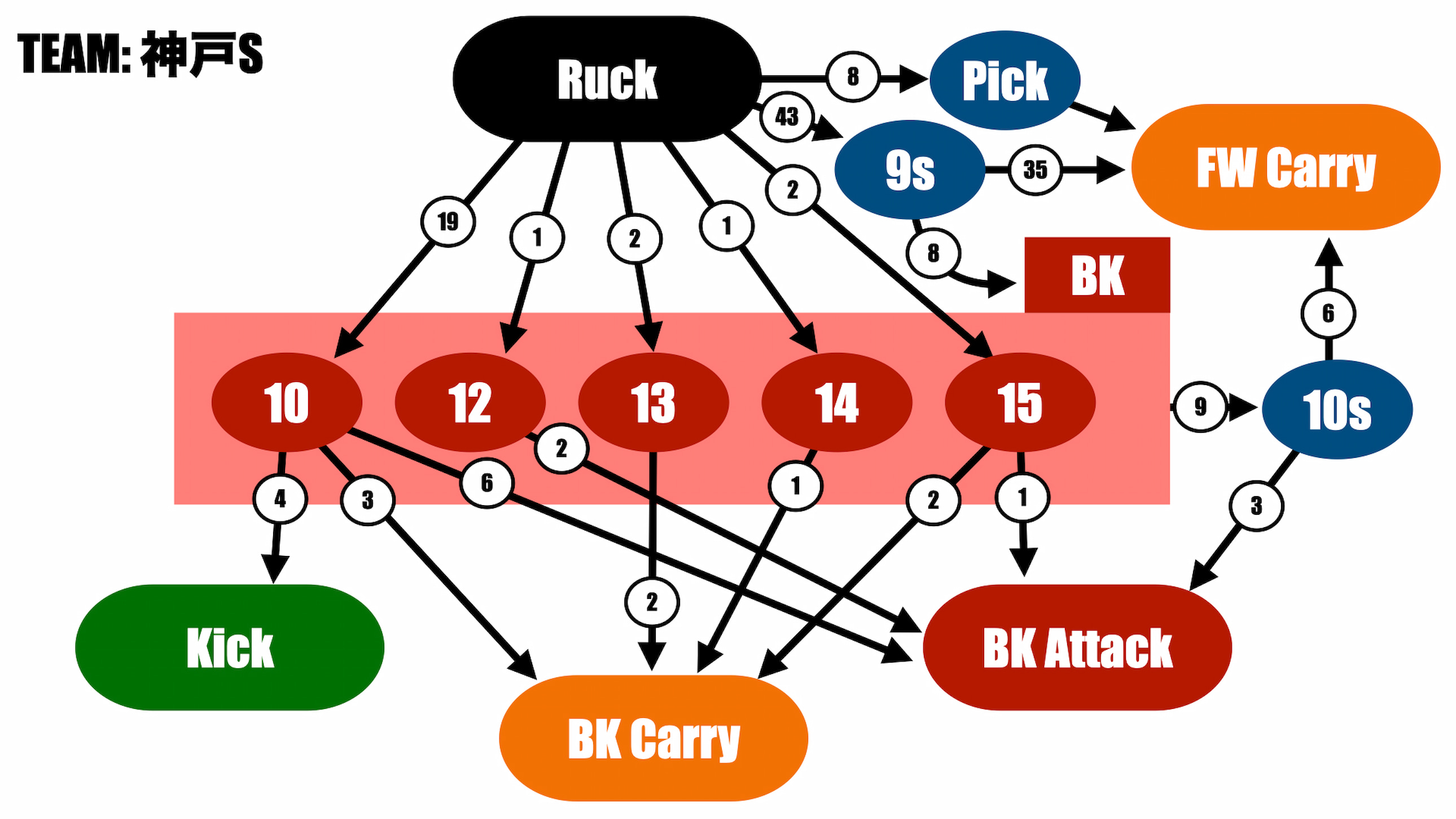

次に、スティーラーズのものを見ていこう。

以下のようなことが見て取れた。

・10番のボールタッチが多い。

・9シェイプを好んで用いている、

・ネットワーク自体はシンプルな構造。

スティーラーズでは10番ブリン・ガットランドのボールタッチが多かった。10シェイプ、SO役からボールを受けるFW中心のポッドを使ったアタックも多く見られた。アタックの中心はガットランドが担っていた。

選手のキャラクターとしては15番の李承信がある種のプレーメイカーを果たすこともできたと思うが、ボールタッチの回数を基準にして考えると、そこまで明確なロールはなかったように感じた。

また、ネットワーク自体はシンプルで、アタックで用いられた比率としては、9シェイプ、ラックからダイレクトに受けるポッドが多かった。雨天、プレーオフという条件も影響していると思うが、シンプルな構造に対して、時折挟む構造的なアタックが非常に効果的に働いていた。

◆まとめ。

ブルーレヴズはレギュラーシーズン4位で、リーグワン創設後初のプレーオフ進出を果たしたが、準々決勝で戦いを終えた。

上位チームから勝利を挙げた今季の戦績から考えても、地力はあった。そんなチームが、さまざまな条件があったとはいえ、2トライ=2ポゼッション以上の差で敗れたことに、プレーオフの難しさを感じる。

スティーラーズは安定したゲーム運びをすることができていた。攻守の両面から相手にリズムを作らせなかった。

ただし、ここから先はリーグ戦トップ3のチームとの戦いが続く。トップ3は得失点差を含むさまざまな数値で圧倒的な結果を残してきたチーム。より一層真価が問われる戦いになる。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。

](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/05/2KAM8753-1200x800.jpg)