Keyword

ついにレギュラーシーズン最終節を終えた。イーグルスには、このチームでの最後の試合になる選手もいた。

勝ったのは、プレーオフに進むブレイブルーパス。安定した強さを見せての快勝だった。

◆東芝ブレイブルーパス東京のラグビー様相。

ブレイブルーパスは、丁寧な強さを見せた。

練り上げられたアタック、激しいディフェンス、安定したセットピースと、主力の複数名が出場していなくても、安定していた。

【Point 1/選択肢豊かなアタックフロー】

ブレイブルーパスのアタックには、とにかく選択肢が豊富に準備されていた。

どのキャリアーに対してもパスオプションが複数準備されている状態で、ディフェンス側としてはターゲットを絞りづらく、またダブルタックルに入りにくいセッティングになっていた。

ラックからのワンパスについてもいくつかのアタックオプションが準備されていた。ラックからのSHのパス出しに対してアタックラインが直線上に並び、SHからのパスに選択肢が作られているような形も見られた。

そのアタックオプションにはFW、BKに関わらず走り込む形をとっており、アタックオプション自体にカラーも見られる形になっていた。

また、ボールを受けるポッドオプションの中にもパスオプションがあった。具体的にはティップオンと呼ばれる、コンタクトの直前に次の選手にパスを放る形が見られた。

ブレイブルーパスの選手は一人ひとりの接点の強さもあり、少しズレを作ることができればグッと前に出ることもできる。その点ではティップオンは効果的に働いていた。

BKのアタックに関しては、明確に階層構造を生かしているような形はあまり見られなかった。あえて言い換えるとしたら、「使ってはいたがそれとは違うフェイズでチャンスを使っていた」といった形だろうか。

アタックラインは全体的に線形で、階層構造を使うことで位置的な優位性を作るというよりは、チャンスメイクできるエリアに向かって直線的にボールを繋げているように見えた。

アタックの中で、キックも効果的に用いるシーンも多かった。特にSHの杉山優平のボックスキックないしはそれに類するキックはターンオーバー後に最大の効果を見せ、しっかり裏をとることができていた。

それ以外のシーンでも積極的に裏を狙う姿勢を見せていて、イーグルスの前に仕掛けるディフェンススタイルも相まって、かなり有効的に用いられていた。

【Point 2/キーになったCTBのロール】

今回の試合では、CTB陣が重要な要素となっていたように思う。

ブレイブルーパスは12番にロブ・トンプソン、13番にセタ・タマニバルが入り、後半には交代で眞野泰地が投入された。

重要なのは、2人、交代も含めれば3人の選手のロールが比較的近い設定になっていることだ。

チームにもよるが、クラシックな考え方としては12番に接点に強いタイプ、13番に走力のある器用なタイプが入るケースが多いだろうか。

しかし、ブレイブルーパスではそれぞれが似たロールを果たしている。

ブレイブルーパスのCTBにはマルチな役割が求められる。

突破役としての役割、安定した繋ぎを果たすためのパサーとしての役割など、攻撃の中でも柱になる役割を果たしていると言える。

体の強さと走力を兼ね備えた選手が並んでいる。

その結果として、アタックオプションとしての選択肢が生まれていた。他チームであれば12番が担当するような激しい接点の部分に、13番のタマニバルがコミットしているシーンも散見されている。

逆に、12番のトンプソンが展開を務めている時もある。

また、眞野の役割も大きい。ディフェンスで体を張り、アタックではアングルをつけたランニングで相手を切るような動きを見せている。

身長は前述した2選手よりも小柄な部類に入るが、体の強さもあり、突破役として十二分の活躍を見せていた。

【Point 3/強烈で丁寧な接点】

ディフェンスを中心とした接点の部分で、ブレイブルーパスは非常に丁寧で、強烈なプレッシャーをかけていた。

相手をしっかりと倒し切るということはもとより、ブレイクダウンにもしっかりとプレッシャーをかけることでミスを誘発していたこともあった。

ディフェンスの形は、一般的な水準とそう変わらないものを見せていたように思う。

上がりすぎず、かといって流すだけではない、相手のプレーする空間をしっかりと埋める、丁寧なディフェンスをしていた。

ワークレートも高く、容易に相手に切られることもなかった。

◆横浜キヤノンイーグルスのラグビー様相。

イーグルスは、今回の試合で10番に武藤ゆらぎ、12番に田村優、15番に小倉順平と司令塔タイプの選手を並べる布陣をとっていた。

【Point 1/展開志向のアタックフロー】

そういった事情もあって、比較的展開志向のアタックをしていたように思う。

一つのフェイズのアタックラインに前述した3人の選手が入ることでアタックラインに幅が生まれ、外のエリアでの数的優位性を作ろうとしているような形だった。

大外には11番の松井千士、負傷交代となってしまったが石田吉平など、決定力のある選手が揃っている。そういった選手にテンポよく回すことができたのは良い過程だっただろう。

一方で今回の試合では、階層構造は有効打として使うことはできていなかったようにも見えた。用いてはいたが、階層構造から崩すシーンは、あまり見られていなかった。

ブレイブルーパスのディフェンスが階層構造に対して安定感のあるディフェンスを見せており、裏の選手に対してしっかりとコミットされることで裏からチャンスを作ることができずにアタックが完結していた。

ただ、使い方自体は非常に安定していた。階層構造に参加する選手の中でも、裏で司令塔としてパスを動かすことのできる選手が多く、プレッシャーを受けたとしても展開につなげることができていた。

田村の階層構造に対する働きかけのアングルと位置関係はチームの中で群を抜いていて、自分に相手を食い付かせておいて展開につなぐ余裕も見せていた。

ゴール前のモメンタムの作り方も安定していて、しっかりと前に出る勢いを作ることはできていたように思う。6番のビリー・ハーモンや、8番のアマナキ・レレイ・マフィといった、接点に強みのある選手が揃っており、連続したコリジョンでしっかり前に出ていた。

ハンドリングエラーなどで惜しくもスコアに繋がらないポゼッションもあったが、敵陣に入った際の攻撃力は見ることができた。

また、イーグルスの特徴としてはクイックタップを好んで用いることなどが挙げられる。今回の試合でもクイックタップを起点にアタックを組み立て、トライまでつなげたフェイズも見られていた。

得意としている起点ではあると思うが、今回の試合ではその機会を多くセッティングすることができなかった。

【Point 2/接点とディフェンス】

イーグルスのディフェンスは、外側から被せるようなディフェンススタイルを見せている。

階層構造のような深さのあるアタックに対して、プレッシャーをかけやすい形でもある。

しっかり前に出ることで相手の構造的なアタックに対してプレッシャーをかけ、前で相手を止めることができていたように見えた。

しかし、ブレイブルーパスも接点で強みを持っているチームだ。一部のフェイズでは後手に回っていたこともあり、結果的に優位性を作られているフェイズもあった。具体的に言うと、相手のテンポのいい、強いキャリアーを用いたアタックに対し、3人がかりでタックルを仕掛けたり、相手のサポートの選手に巻き込まれてラックに3人が関わってしまっているシーンなどだ。

ディフェンスラインから人数が割かれ、フォールディング=ラックを挟んでディフェンスする位置を変える動きが遅れた。結果的に1対1が生まれることで強みを活かした突破をされていた。

◆プレイングネットワークを考察する。

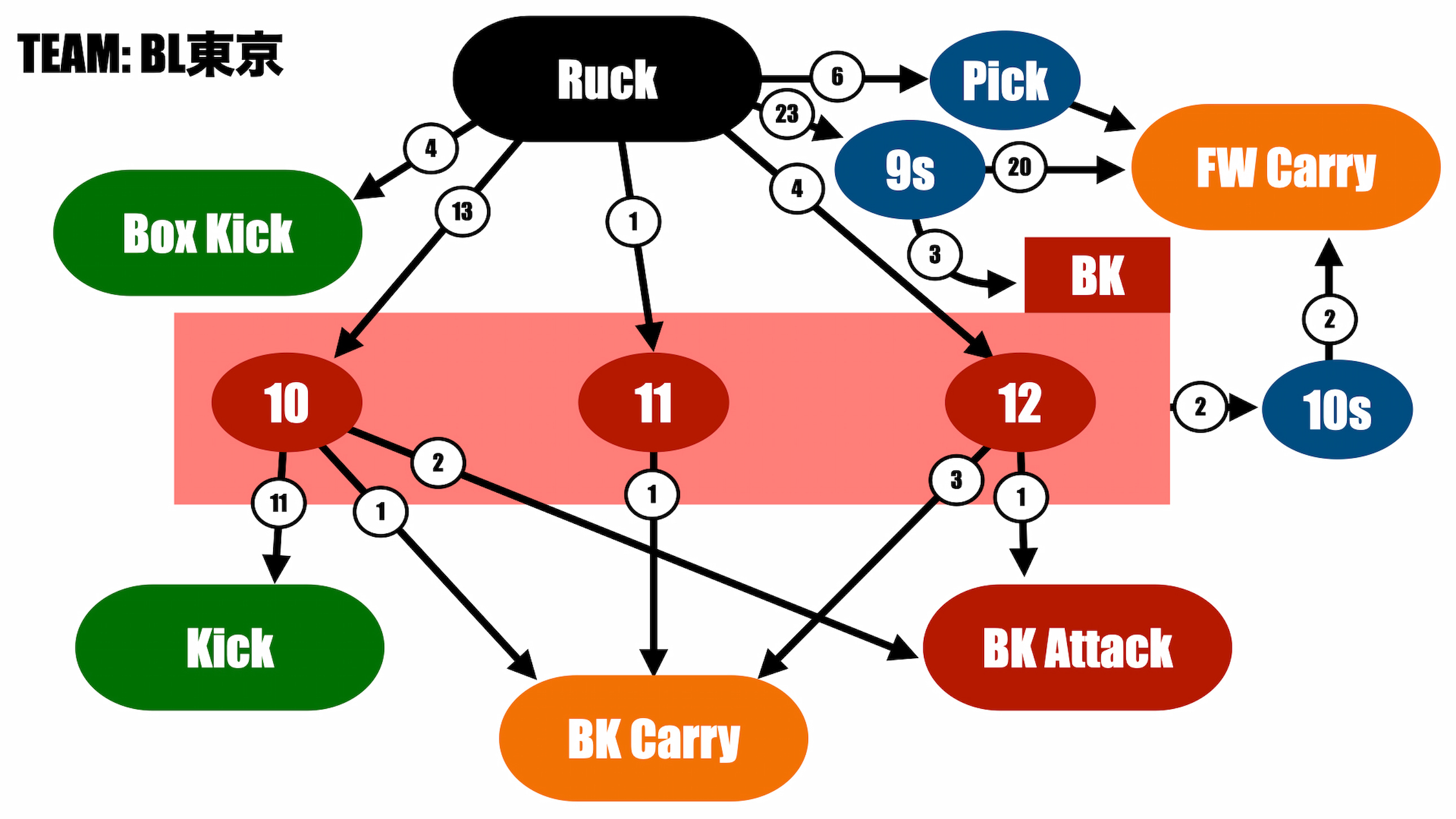

今回も、プレイングネットワークを見ていこう。まずはブレイブルーパスのものからだ。

こちらからは、以下のようなものを感じた。

・ネットワークはシーズンの中でもトップレベルのシンプルさ。

・10番のボールタッチが多いが、キックが多い。

今回のネットワーク図は、ご覧の通りかなりシンプルな構造になっている。ラックからボールを受けるBKの選手が3人しかいない状態だ。普段の試合であればここで関わる選手が5〜6人であることを考えると、異例とも言える状況になっている。

この構造に影響していそうなのは、出場していない松永拓朗だ。多くの試合で15番に入る松永は、プレーメーカー的な役割も果たしている選手で、ラックからのボールタッチも多い。そういった選手が今回は不在だったこともあり、ボールタッチが集中したのかもしれない。

また、2番目の項目も、ボールタッチに影響したことが考えられる。

今回の試合、10番に入ったリッチー・モウンガは明確にキックを蹴る回数が多かった。今回の図に載っていない範囲、相手のキックに対しての蹴り返しや、ラックを介さないキックなど、普段の試合以上にキックを蹴っているように感じた。

狙いは断定できないが、距離を取るキック、タッチを狙うようなキックが多かったこともあり、おそらくはテリトリーを意識した展開をしていたのではないかと思う。キックを蹴る方針の都合上、主体となるモウンガのボールタッチが中心になったと考えると、比較的合理的な説明になるだろうか。

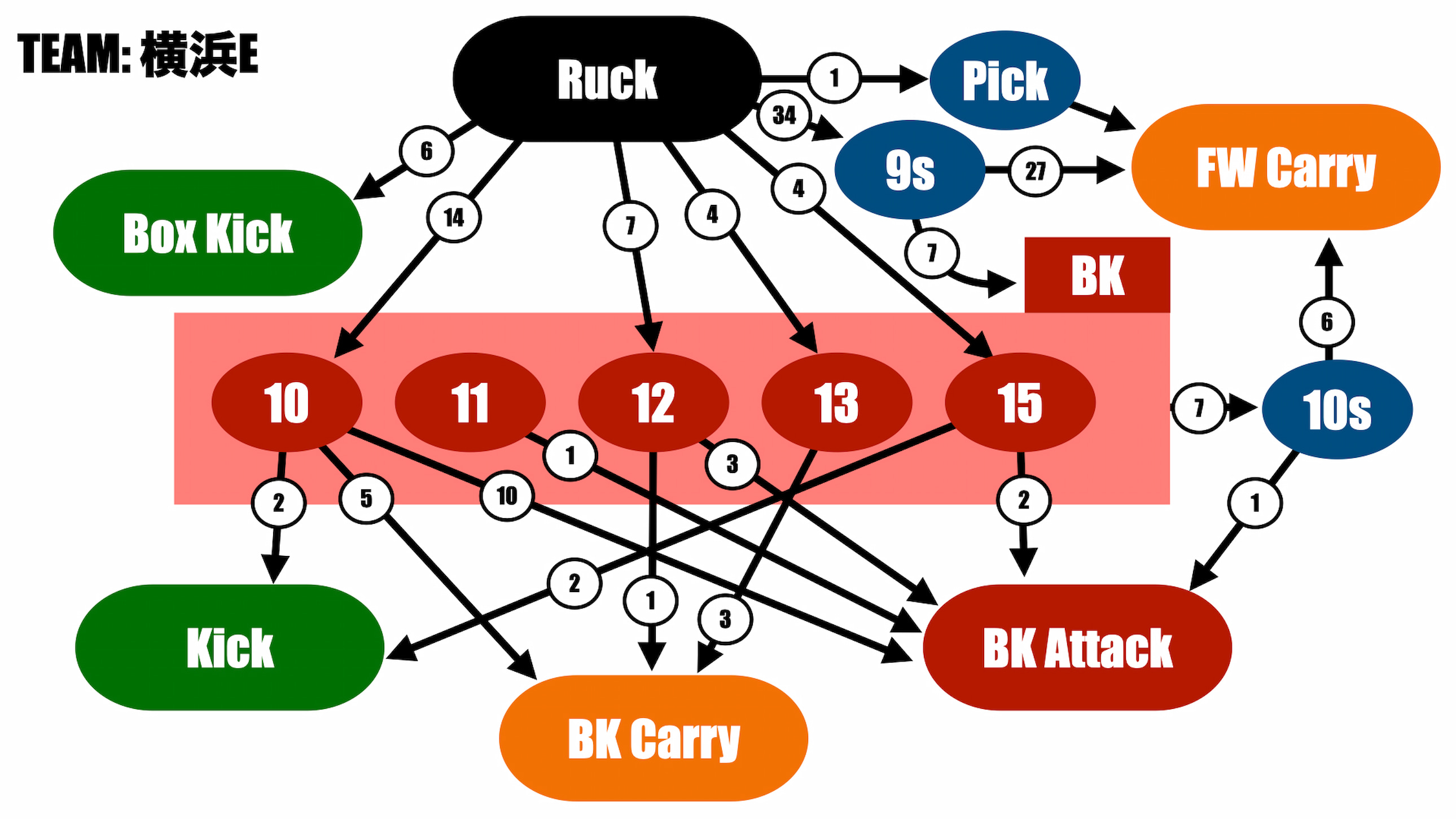

次に、イーグルスのネットワーク図を見ていこう。

これからは以下のようなことが見て取れる。

・(ブレイブルーパスと比べると)ネットワークに複雑性がある。

・12番のボールタッチが多い。

・10番のキャリーが多い。

ブレイブルーパスが極端にシンプルな構造をしていたということもあるが、相手に比べるとイーグルスのネットワーク図の方に複雑性が見られていた。

イーグルスは10番、12番、15番にパスもキックもできるプレーメーカータイプの選手を配置している。その結果として、ラックからのボールはバランスよく展開された。

また、12番に田村が入っていたことも大きい。本来であれば主たるプレーメーカーとして参加する試合がほとんどだったが、この試合ではインサイドCTBに入っていた。

試合を見る中では、12番的な役割を、一部担っていたようにも見える。田村としては珍しい、キャリーを図ろうとするシーンも見られた。

ただ、プレーメーカーとしてラインに参加したときは効果的なキャリーを呼び込んでおり、一般的な12番のロールからは少し外れていたかもしれない。

10番に入った武藤は、プレーメーカーでありながら、大学時代から継続してキャリーに強みのある選手でもある。ギャップを狙う嗅覚に優れ、前に出るシーンも見られた。

一方で、田村が下がった後は全体的に停滞傾向にも見られた。12番に田村が入ったことで動きのあったアタックラインが、プレーメーカーの枚数が減ったことで動きが減ったのかもしれない。

◆まとめ。

第1節、開幕節と同じカードの対決となったが、最終節ではブレイブルーパスが強さを発揮した形となった。点数の開きも大きくなり、順位を反映したような結果とも言える。

ブレイブルーパスは、最終節ということもあり、積極的にアタックを繰り出す形ではなかった。見方を変えれば、プレーオフに向けて戦い方を試しているという考え方もできるだろう。

イーグルスは、点差を詰めるシーンがあったものの、結果的には3トライ差とスコア差を広げられた。プレーメーカー気質の選手を3人並べる形ではあったが、なかなか動かしきれないシーンも多かったように思う。

次節からはプレーオフが始まる。

今シーズンは、結末がどうなるか本当に分からない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。

](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/05/2KAM8753-1200x800.jpg)