Keyword

今節も熱戦に出会った。

第2節(12/28)は2点差でワイルドナイツが勝利を収めたが、ファンの誰しもがこの試合の結果を予想することはできなかっただろう(5月3日/クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 29-29 埼玉パナソニックワイルドナイツ)。

◆クボタスピアーズ船橋・東京ベイのラグビー様相。

スタッツなどのデータから見て取れるスピアーズの特徴は、キックが多く、モールからのトライが多いチームということだ。

後半にかけての選手交代で一気に流れをつかむスタイルに強みがある。リーグの中でも稀有な存在だ。

【Point 1/キックがハマらなかった前半】

前半の試合展開を見ると、苦戦している傾向にあったように感じた。トライは2つ獲得してはいたが、なかなか敵陣深くに入ることができず、ボールもあまり持つことができなかったことがスタッツからも分かる。

ラインアウトモールからのトライが多いチームとしては、望ましいエリアコントロールではなかったかもしれない。

キック主体のスタイルに関しては、他の試合の様相と違わず、この試合でもその傾向があった。ただし、前半に限った話で、後半はエリア獲得ではなく競り合いに持ち込むキックが多かったように見えた。

特定の選手がハイボールで活躍したわけではないが、相手レシーバーへの分厚いプレッシャーで再獲得を果たしたり、ラックでのコントロールを乱したりしていた。

前半に限定してキックでのエリアコントロールを見ると、少しうまくいっていない様子があったように思う。

バーナード・フォーリーや、立川理道が主にバックスラインから相手の裏深くを狙うキックを蹴り込んでいたが、前半だけで2回トライゾーンを超えてボールデッドになった。

トライゾーンを超えたキックに関してはキックを蹴った地点からのスクラム再開となるため、実質的にハンドリングエラーと等価のプレーということもできる。

【Point 2/中盤からの攻略】

スピアーズはトライ効率が高かったように思う。今回のワイルドナイツは、特に前半においてディシプリンが非常に高く、ペナルティがほとんどなかった。つまり、スピアーズが普段得意としているペナルティを獲得した後のタッチキックからのラインアウトモールという鉄板の形に持ち込むシーンが少なかった。

モール自体は、今回の試合でも効果的に働いていたように感じる。前回対戦時に見られたようなトリッキーなプレー自体はなかったが、トライに直結しなかったもののペナルティを獲得したり、大きく前進するなど、意味のある活用ができていた。

その代わり、中盤からの攻略が増えていた。ワイルドナイツがエッジでのディフェンスを少し不得手としていることを考慮しても、いい崩しを見せていたと思う。

前半15分のタイラー・ポールのトライは、接点から作り出したリズムで奪ったトライと言える。そこまでのフェイズの中でティップオン(ポッドの選手が隣の選手に浮かすように放るパス)を活用していたこともあって、ディフェンスのノミネートが外れていた。

また、31分に生まれた根塚のトライでは、深さを生かした効果的なアタックを見せていた。階層構造の一種であると思うが、FWの選手と13番、リカス・プレトリアスで作ったフロントラインに対して、ラックの真裏に近い位置からフォーリー、押川敦治の二人が外に開きながらボールを受け取ることで、ワイルドナイツ側のノミネートのエラーを引き起こしていた。

このように敵陣22メートル内に入っていない段階からビッグゲインできたことは、スピアーズにとっても大きなことだった。最後に山田響が奪ったトライもその一つだろう。

敵陣22メートルに入ることはスコア確率を高めることではあるが、中盤からのアタックでビッグゲインできるフォーマットがあれば、滞在時間がもっとも長いエリアでの攻防を優位に進めることができる。

【Point 3/粘り強いディフェンス】

またスピアーズのディフェンスも、素晴らしい出来だった。膝の辺りに入るロータックル、上半身をつかむタックルなど、それぞれの選手が得意としているタックルの分野でワイルドナイツのアタックを止めていた。

一方で前半38分、後半35分に奪われたトライは、それぞれ19フェイズ、20フェイズをかけてトライになったポゼッションだ。守ること自体はそう苦戦していないが、芯を外してしまったり、バインドで締め切れていないことが影響して大小様々な前進を許すシーンがあった。そこでミスが起きればスピアーズボールになっていたが、ワイルドナイツはミスも少なく、安定したアタックを続けていた。

ラックに関して、プレッシャーをかけ切れないシーンがあったことも、全体的な苦戦につながっていたかもしれない。終盤に関してはしつこく厳しくブレイクダウンで圧力をかけるようなシーンが見られていたが、前半35分に奪われたトライなどは、相手に安定してラックを作られていた。少し受けるようなタックルも多く、受け止めるような姿勢で倒れてしまうため圧力をかける姿勢を作ることができず、結果として相手のサポートに上回られていた。

ただ、ワイルドナイツの最後2つのポゼッションに関しては、スピアーズのディフェンスが勝ったと言っていいだろう。ワイルドナイツは、35分に取ったトライでは21フェイズを重ねた。アタックの起点もスクラムで生まれたフリーキックからのタップで、ワイルドナイツの自陣側からのスタートと、崩し切られないまでも、じわじわと押し込まれることで奪われたトライだった。

そんな中での最後2つのポゼッションは、フェイズを重ねさせながらエリアでは前に進まれずに守り切った。ワイルドナイツに消極的な判断、ミスをもたらすようなディフェンスをすることができていた。

その後のターンオーバーから生まれたポゼッションでトライを奪ったり、キーになった5分間だったと言える。

◆埼玉パナソニックワイルドナイツのラグビー様相。

ワイルドナイツは、徐々に手札が戻ってきている。負傷で離脱していたラクラン・ボーシェー、ディラン・ライリーが先発で長時間出場し、選手層は安定してきた。

今回の試合も、全体的には安定した試合運びだった。

【Point 1/丁寧で攻撃的なアタック】

ワイルドナイツのアタックは、あえて言うのであれば丁寧で、それでいて攻撃的だった。ラックも安定していて、ミスもかなり少ないように感じた。

ワイルドナイツの攻撃力は読者の方もご存知と思うが、その攻撃力がミスなく達成されたらこのような試合展開になる、そういったことを感じられる試合展開だったように思う。

個人的な観点では、ワイルドナイツのアタックはシンプルに見えた。階層構造のような構造的な複雑さは少なく、基本的にはポッドを繰り返し当てながら徐々に前に出るというスタンスだ。おそらく意図的に大外で崩し切ろうとするフェイズはほとんどなかったように見えた。もし意図があった場合は、相手にある程度抑え切られていたといたのだろう。

しかしアタックは、シンプルながら強力だった。ポッドがメインのアタックだが、ポッドの中に選択肢があることが効果的に働いていた。こちらもティップオンを交えながら9シェイプ(ラックから直接ボールを受けるポッド)でのキャリーが目立っていた。選手のボディコントロールも上手かった。

ティップオンをした段階で相手ディフェンスとの1対1を作ることができていて、もし作ることをできなかったとしても、相手との接触面積を減らすような当たり方をすることで食い込むようにキャリーできていた。

外に展開する時も、多くはシンプルな構造を作っている。9シェイプの周囲に階層構造が作られていることが多く、そこから外のラインに関しては線形になっていた。線形ではあったが、その前の段階までで相手のディフェンスを誘導し、外側に数的優位を多く作ることに成功していた。

また、特徴的だったのはアタックの安定感だ。19フェイズ、21フェイズ重ねることで奪ったトライもあった。全体的に長いフェイズを続けることに成功していた。

安定感を生む一助となったのは、キャリアーの粘りではないか。相手のタックルが少し受け止めるようなタックルだったことも影響しているとは思うが、すぐに倒されるシーンがそこまで多くはなかった。その結果、味方のサポートが間に合ったり、相手の上に乗るようなキャリーができることで、相手のプレッシャーを緩和させることができていた。

【Point 2/手堅いディフェンス】

結果的にお互いに4トライを取り合う結果になったが、スピアーズ同様にディフェンスの堅さがあったように思う。並のチームであれば、もっと前に出られたり、トライを取られるような試合展開だったのではないか。

特に注目したのが、スピアーズの得意とする階層構造に対するディフェンスの対応力だ。階層構造はアタックラインに対して深さのあるオプションを作ることで、ノミネートのエラーや位置的な優位性を作ろうとするものでもあり、うまくいけば高い確率でビッグゲインにつなげることができる。

31分に生まれたスピアーズのトライが代表的な崩し方になるだろう。

このトライシーンは崩されてしまったが、全体的には安定して抑えることができていた。階層構造の抑え方としては、フロントラインの選手をまず抑え、パスが起きて対峙する選手が切り替わったタイミングで、ダミーになった選手を避けるように、うしろのアタックラインにプレッシャーをかけるといったものだ。

ワイルドナイツは、全体的にスライド気味にディフェンスをしている。つまり、前への上がり具合を抑え、スライドしながらノミネートを合わせていくようなスタイルだ。結果的に、過剰な詰め方をせずにディフェンスをすることができていた。

過剰な詰め方をしてしまうと、相手のパスワークによって容易に切られてしまう。その部分を対応することができたことにより、数的優位を作られることなく相手アタックに対応できていた。

また、接点の部分でも互角に戦えていた。前回対戦時には接点で上回られていたことが後半の接戦を生んだ要因になっていたこともあり、今回も(同点にはなったが)接点の部分でかなり戦えたことも影響していることは間違いない。

相手の強いキャリアーに対してしっかりコミットし、前に出る勢いも抑えることができていたように感じた。

◆プレイングネットワークを考察する。

それでは今回もネットワーク図を確認していこう。

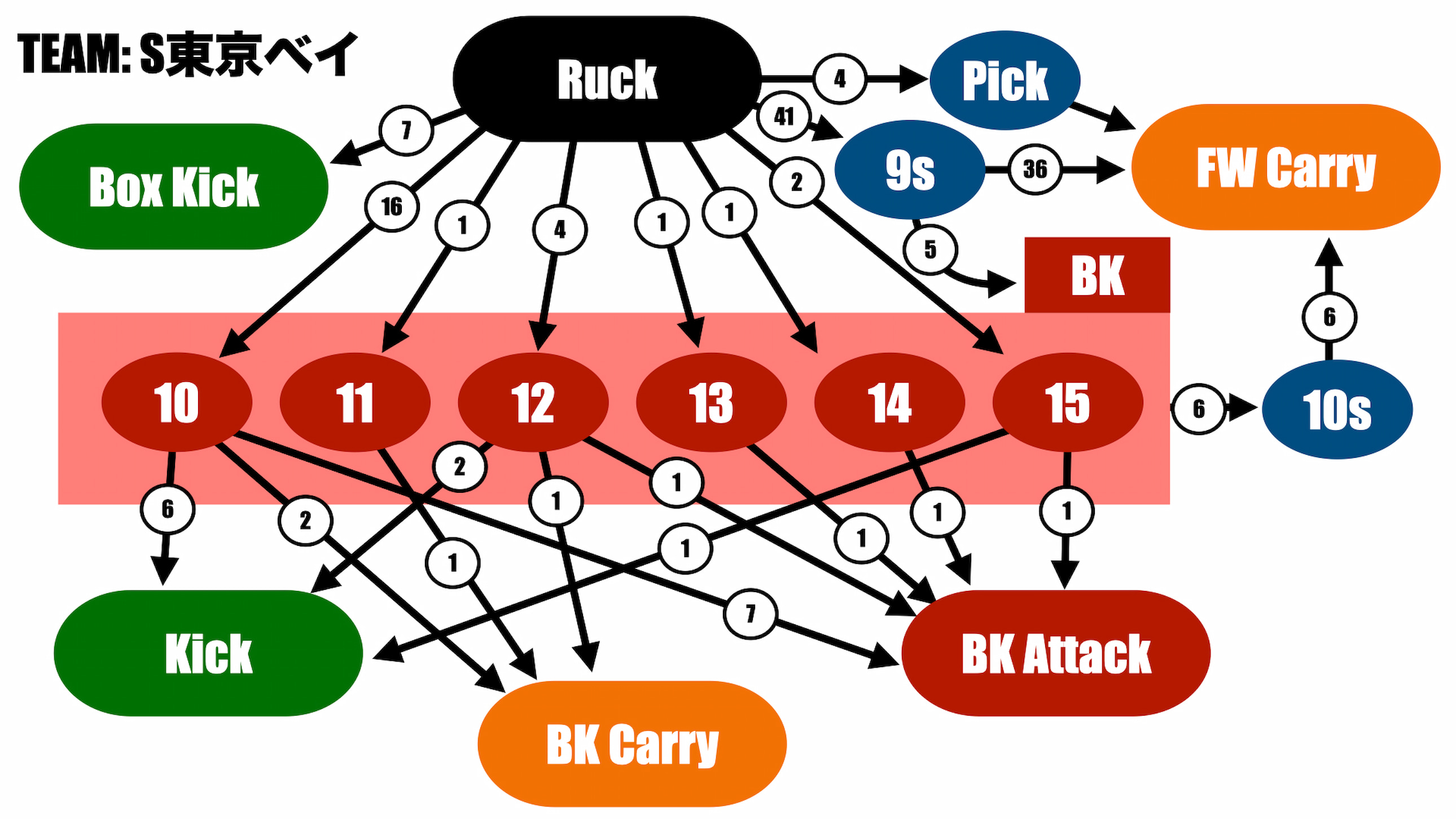

こちらはスピアーズのネットワーク図だ。

以下のようなことを感じた。

・10番のボールタッチは多いが極端な数ではない。

・9シェイプの回数が多い。

・10番以外はある程度バランスのいいボールタッチ。

10番に入ったフォーリーのボールタッチが多いのは納得の数値であると思う。ただ、スピアーズの傾向としては、そこまで圧倒的なオールタッチを見せているわけではない。また、どの選手もバランスよくボールタッチを見せているが、数自体は少ない。つまり、BKが絡むアタック自体がそう多くないと予想できる。

9シェイプを好んで用いるFWのキャリー数は多くなっている。強みである肉弾戦を挑むにあたって、FWに求められるタスクも増えていることだろう。

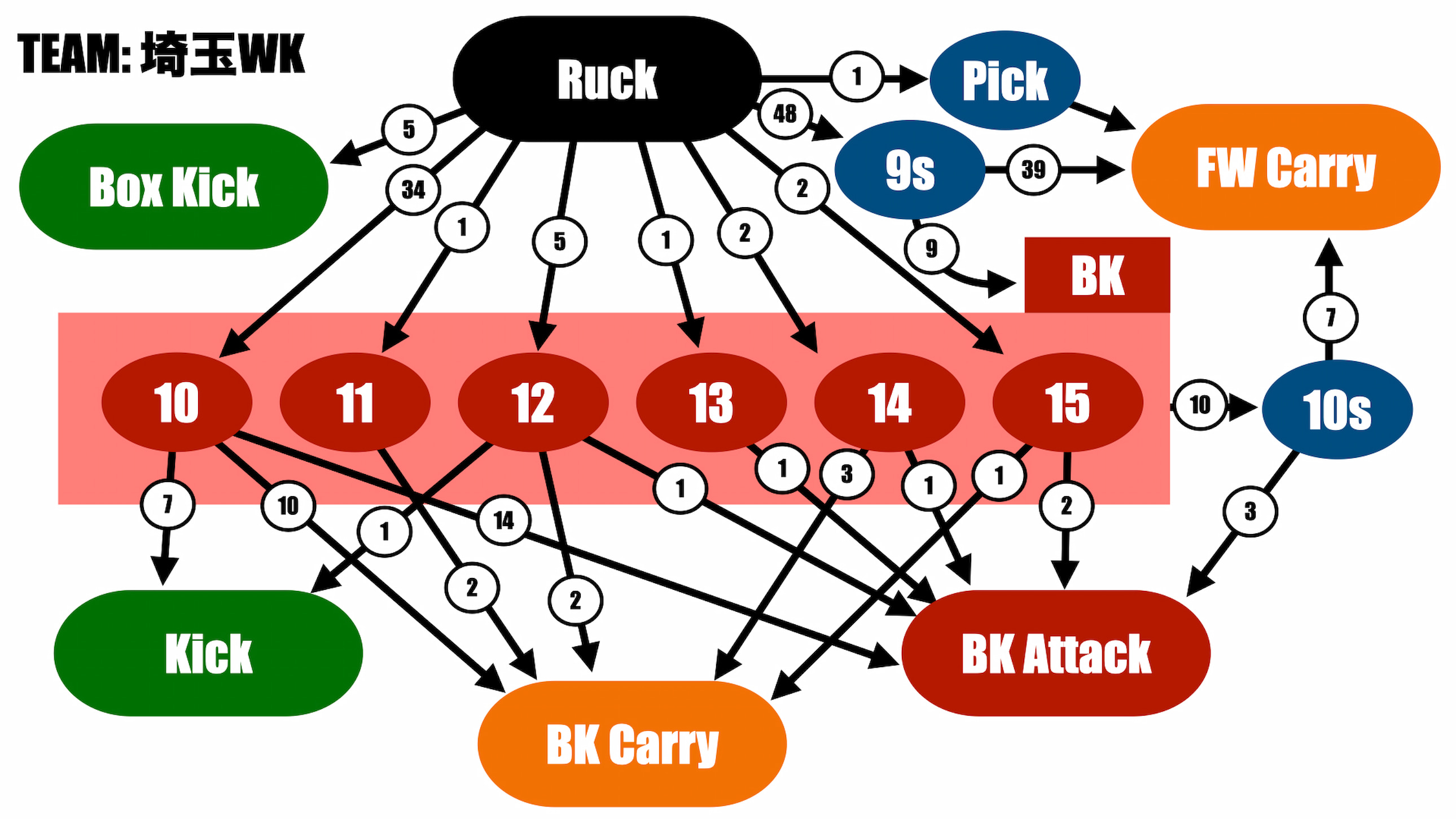

ワイルドナイツのネットワーク図からは以下のようなことが言えるだろうか。

・ネットワーク図はスピアーズと似通っている。

・10番のボールタッチが極端に多い

・ピックゴーが控えめか。

ネットワーク図を見ていただくと、細かい数値以外の大枠ではスピアーズと似ていることが分かる。多くのBKが早い段階でのボールタッチを見せており、バランスのいいアタックを見せていると分かる。

そんな中でスピアーズと違うのは、BKのハブになる10番のボールタッチだ。山沢京平のタッチが多く、全体的なアタックの調整をしている。

また、ピックゴーが普段の試合に比べると控えめなようにも見える。ワイルドナイツは短いレンジと長いレンジの使い分けに強さがあるが、今回は中程度の距離での打点が多かった。

◆まとめ。

今シーズンは、おそらくこれまでのシーズン以上に引き分けが多いシーズンだった。見応えの多い試合が増えた結果のように思う。

ワイルドナイツもスピアーズも、「ここを取れていれば」「ここを抑えられていれば」という振り返りができる試合だった。もしかすると、プレーオフで再度対戦があるかもしれない。今後がさらに楽しみになる試合だった。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。