悔しさとは異なる。それは「片思い」の複雑な感情だ。どうしてもこう書きたくなる。

ウェールズ、そんなにうれしいのか。

先のテストマッチ。いわば「サヨナラPG」による決着。ジャパンは、ずいぶん小ぶりになったとはいえ昔ながらの高級魚を釣りそこなった。

直前のモール。レフェリーのマシュー・カーリーさんの「ユーズ・イット」の声は、カーディフのスタジアムの祈りの圧に吸い込まれるように消えちゃった。

22番、直前に投入された控えのスタンドオフ、ハレクインズ所属、29歳のジャロッド・エヴァンズが左のわりと端のあたりからPGを狙った。Hポールのあいだを楕円の球は抜けた。24-23の結末。

もしかしたらウェールズの選手のこしらえる苦笑いの列ができる。未明の東京の布団の中で携帯端末のディスプレイをにらみながら想像してみた。

「灼熱のキタキュウシュウならともかく冬も近づくカーディフでもほとんど負けていた」。そう顔を曇らせるのではあるまいか。

違った。花園初出場を果たした高校生のごとく飛び跳ねて、抱き合った。

恋は醒めた。わたしのウェールズはどこへ。子どもの自由な心と額に汗して労働に励む大人のたくましさが肩を組んで、バリーやボビーやガレスやマーヴィンやフィルが自在に躍る。あの粒立つようなラグビーの国は。

気をつけないと「ジャパンに勝ったくらいで」と受け取られる。この日の桜のジャージィーの攻守には反復の鍛練のもたらす鋭さがあった。アイルランド戦ではぼやけた輪郭はくっきりとしていた。

いくらか開催地選びで無理を通したはずの「炎天見込みの北九州および蒸し暑い神戸の屋根付き競技場」での本年7月のシリーズは1勝1敗。むごい暑さに「11月の涼しい敵地では厳しいだろう」と考えた。4か月後、日本代表のほうが力をつけていた。

その事実を前提としつつ、でも、ウェールズは喜び過ぎだ、と感じた。あらためて片思いのせいである。かた-おもい【片思】一方からだけ思い慕うこと(広辞苑)。まさにその通りである。

1975年9月。黄金期のウェールズ(フル代表の顔ぶれながらXVの名称)は日本へやってくる。本コラム筆者は14歳、初戦の対早稲田大学・近鉄連合(味わい深いチームだ)と最終戦の対ジャパンを国立競技場で観戦した。スコアはそれぞれ32-3と82-6。ふんわりとつながるパス、突然の加速、湧き出るサポート、強いというより美しかった。

公立中学のサッカー部員は、さっそく、背番号10、フィル・ベネットのバネ仕掛けの水すましのようなサイドステップを公団住宅の敷地の枯れ芝でまねた。翌年の春、全寮制の都立高校に進んで、おそるおそるラグビー部の門をたたいた。

1983年10月22日。カーディフのアームズパーク。松尾雄治主将と日比野弘監督のジャパンはウェールズに24-29と迫った。この42年後の23-24と同様、15人でつなぐスタイルを貫いたのは日本代表のほうだった。

大学4年まではラグビーと映画鑑賞に明け暮れて、めでたく5年生、家賃1万円(当時でも破格。大家さんがラグビー好きだった)のアパートの部屋でテレビ東京の中継を見た。

9番は高鍋高校-専修大学-サントリーの小西義光。前半の前半。俊敏強靭のハーフはキック後のこぼれ球を滑らかに拾い、一気にインゴール右へ。うんと後年、伝説の人は都内の荻窪に小さくて粋な酒場を開いた。訪ねて、その場面について聞いた。

「追いかけて、こぼれて、前があいたから。ただ走っただけ」。そんな内容をもっと短く話した。本物のラグビー選手の辞書に「自慢」や「手柄」はないとわかった。

あの疾走をずっと忘れない。夜遅くのテレビ画面の大健闘は誇らしかった。理由はひとつ。相手がウェールズだからだ。同年の5か国対抗ではフランス、アイルランドにつぐ3位。すでに全盛ではない。それでも格別な存在だった。

スコットランド代表とブリティッシュ&アイリッシュ・ライオンズの元センターのジャーナリスト、クリス・レイは「なぜ才能に満ちたラグビー選手が次々とウェールズの土地に現れるのか」を1977年の著書に記した。

「谷間の小さな村には、狭い道をはさんで段々に家が密集している。歩道がないので、家から道路へ飛び出す際には、自動車の往来に注意を払わなくてはならない。よけられないと川へ落ちる。なんとか這い出すと鉄道の線路を横切るはめになる。こうした環境により、人々はいつでも鼻先の危険に神経をつかうことを強いられ、それが事故を避ける本能的な身のこなしへと発展したのだ」(『RUGBY』)

いささか古びた解釈もまたスポーツ文化をふくよかにさせる。イングランド、スコットランド、アイルランドと一線を画し、歴史的に炭鉱勤務などの労働者階級も丸い球より楕円のフットボールに親しんだ。ラグビーの国のゆえんである。

土曜の午後。楽でない仕事より解き放たれる。だれの指図も受けずに即興的にプレーを楽しみたい。他方、つらい労働をひたひたとまっとうするタフネスをもとより備えている。半分は本当、半分がロマンのイメージである。

現在のウェールズには問題が山積する。協会内に女性差別や同性愛嫌悪がはびこった。主力選手との関係はこじれ、ストライキの行使すらなくはなかった。資金難およびクラブ削減がらみのニュースはこのところの常だ。

しかし。そうであっても、さみしい。ジャパンにあれだけ苦しんで、からくもホーム11連敗を逃れるや、あんなにも素直に歓喜するなんて。

11月9日。アルゼンチンに28-52で敗れると、英国のBBC放送は以下の見出しの記事をサイトに掲載する。

——新しい現実を甘受するウェールズのラグビーを無関心が支配——。

「終了の笛が鳴ってもブーイングは聞こえない。怒声もそこにはない。ただ音をしぼった無関心があるだけだ」「前例のないほど黒星の連続は意気をくじく。しかしウェールズはもっと大切なものを失う危機にある。それは魂」

裏返しが6日後の小躍りだ。劇的逆転の当事者であればだれもが興奮する。ただヒストリーの位置づけにあって日本はニュージーランドでも南アフリカでもない。ここは正直に思う。

幾度もの栄光を知る大学の部員が、数年前に下部から昇格の気鋭の対戦校を大逆転PGで退けて、ほっとするのではなく、大泣きしているみたいだ。ノスタルジアのもたらす偏見だろうか。

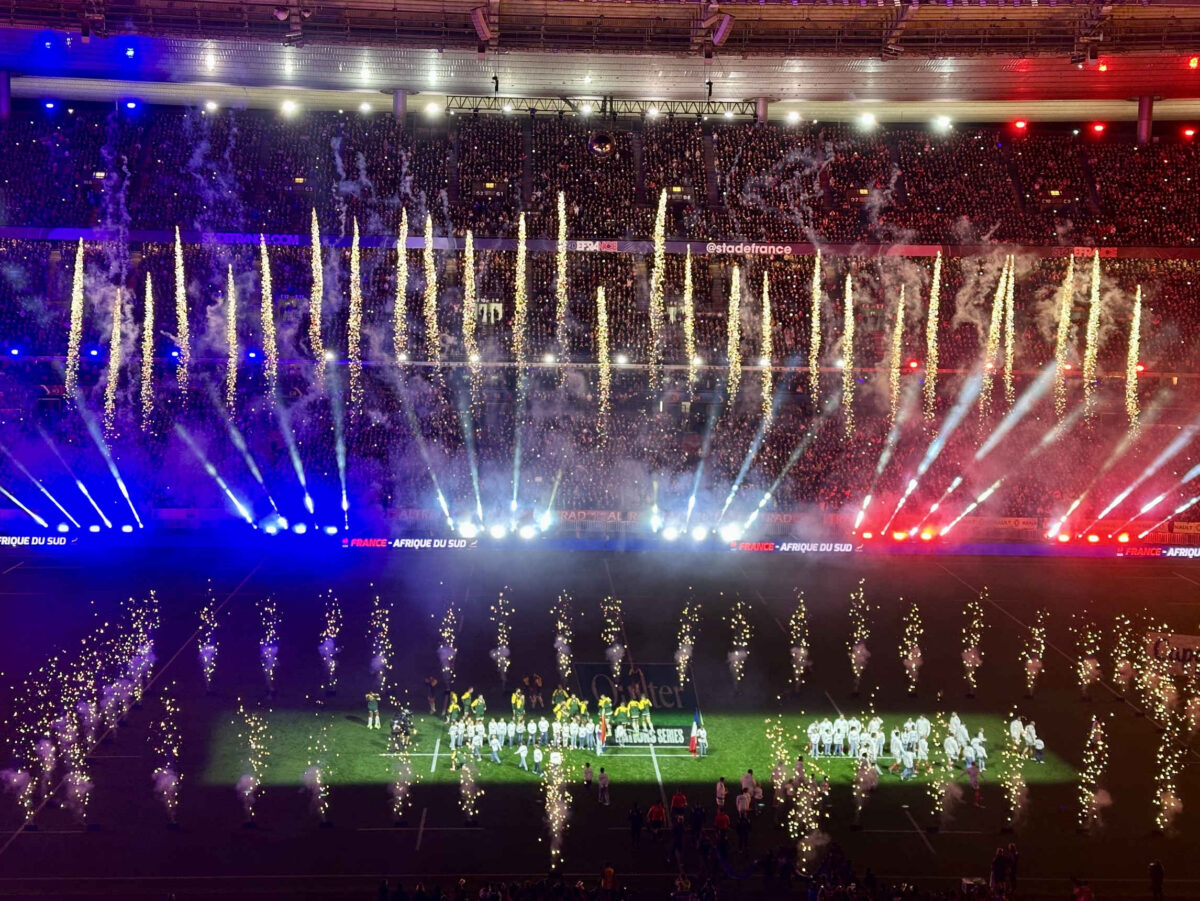

2025年のウェールズは、ここから、オールブラックス(11月22日)とスプリングボクス(同29日)との連戦に臨む。勝利は遠そうだ。

だが。ひょっとしたら。驚きの結果も。スリムな望み、そのカケラはわが胸の底にはりついている。慕う心はまだあった。