Keyword

不在がニュースであり、存在もまた新しい話題である。

ルビー・トゥイ。ニュージーランドのラグビー界、いや、ほとんど同国社会の名士のひとりかもしれない。女子7人制の東京五輪の金メダリスト。進行中の15人制ワールドカップでは、代表の選考にこぼれて、まずは「いないこと」が議論の対象となった。

いまは「いること」がメディアの取材対象となる。どこにいるのか。英国のBBC放送の大会中継の場にコメンテイターとしての姿がある。こちらの立場でも注目の対象だ。

母国代表ブラックファーンズの先の日本代表サクラフィフティーン戦前には、次の解説を残している。

「ジャパンは大きくはないし速くもない。でもフィットしている。5分間、スイッチを切れば、彼女たちはたちまちゲームを引っくり返し、アイルランドがそうなったように、自陣へと押しこまれる」「ジャパンを軽く見てはならない」(ガーディアン紙)

相手を軽視することなく敬意を常に忘れぬ。この姿勢は芝の内外で変わらない。

2021年に開かれたオリンピックの東京大会。ニュージーランドは準々決勝でロシア(国ぐるみのドーピングへの制裁でROC=ロシア五輪委員会の名称で参加)を36-0で破った。直後のBBCによるトゥイへのインタビューは、いきいきとした発言で反響を呼んだ。

「ロシアは気のいい人たちばかりで仲よくできる。でもフィールドの上ではおそろしくタフ。本当にタフでタフなチームです」「だまされないで。まったく簡単なゲームじゃない。ものすごく走らされた。わたしのGPSがぶっこわれるくらい」(1news)

あれから4年。サクラフィフティーンへの視線も変わらない。グラウンドでは闘争心もあらわな個性が、周囲は格下と片づけそうな対戦国でも、そのよさを逃がさずに言語化する。ラグビーそのものを高くとらえているからだ。

9月7日。ワールドカップのジャパンはスペイン戦に臨む。同13日、14日には国内で関東と関西の大学ラグビーが開幕する。

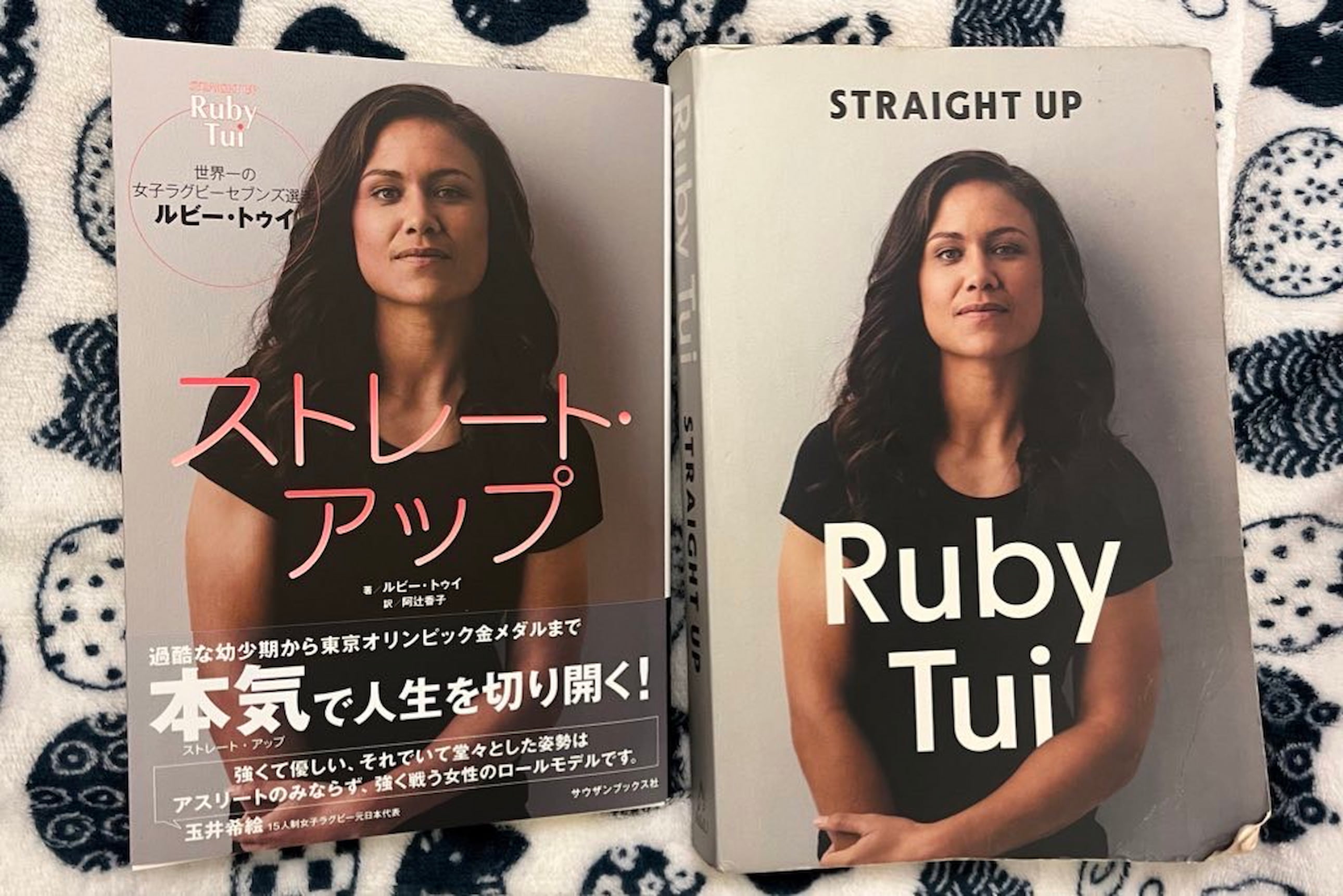

あらためてルビー・トゥイの優れた自伝である『ストレート・アップ』(サウザンブックス社・阿辻香子訳)を読み返して、ラグビーの美点を確かめよう。以下、引用はすべて同書より。

家庭内暴力や貧困に苦しみ、乗り越えるのだともがき、大学入学後、18歳でラグビーの練習へ誘われる。

「その日フィールドで出会ったような人間にいままで会ったことがなかった。女子ラグビー選手たち。新発見だ」

スパイクがないとつぶやけば、だれかが自然な態度で貸してくれる。これまで経験したネットボール(旧英連邦で盛んな女子競技)では、よく裸足のままプレーした。ひょいとシューズを差し出してくれるような文化はなかった。

7人制のシーズンが訪れて、そちらにも加わった。グラウンドをまわるフィットネスのトレーニング、トップ級の速さの数人、中堅の者たち、遅いグループ。そのうしろに「亀のようなスピード」のルビー・トゥイ。

コーチの元代表、メレ・ベイカーが並んで走る。後方のかたまりで前を走るのはふたり。ベイカーはビリの新参者に告げる。

「いまあそこに追いつけたら、私はあんたを世界一のセブンズ選手にしてあげる」

ちなみにその声は「忘れる事ができないくらいの大きさ」で、なお「他の誰にも聞こえない絶妙なボリューム」だった。よきコーチングの具体的な例である。

後年の世界の顔は思う。

「たった二〇メートル先にいるだけじゃん」

速度を上げた。するとコーチは伴走をやめた。追いつく。そして追い越した。それどころか先頭へ。

「いままで自分の足に嘘をつかれていた気がした。やればできたのに、これ以上速く走れないってずっと言いやがって! この嘘つき!」

追い抜いたのにショックで崩れ落ちた。

「体は実はマインドに支配されているという事を思い知らされた」

「私は変わった。人生が変わった」

ひとりの人間の覚醒は、かくも簡潔なひとっ走りがもたらすのだ。

『ストレート・アップ』は名言で埋まっている。でも、プロローグにすぐ見つかる以上のくだりこそは多くのラグビー選手、たとえば、ほどなく始まるシーズンに浸る日本の大学の無名部員にとっての普遍である。

15人制のワールドカップにあって力をふりしぼる各国の各選手、サクラフィフティーンのひとりひとりも、きっと、ここの境地をつかんでいる。

戦争で背後を機銃掃射されたら、みな、オリンピックの短距離走者だ。ベストとはベストでなし。ベストの限界がベストである。本稿の筆者は学生時代に先輩にそう教わった。いかめしい感じがした。いまならわかる。不得手と決めた持久走でたったの20m、これまでになかった足の回転をみずからに求める。そこでの「マインド」の動きは、根底において重なるのだ。

列島に楕円球の季節が到来。なんべん、やってきても、そのたびにうれしくなるのは、なぜだろう。

尊敬と友情(大差で退けても対戦相手の力を認め、ともに生きる世界の仲間なのだと疑わぬ態度)がそこにあるからだ。そして若者の「私は変わった」瞬間が途切れぬと知っているからである。

9月13日。関東大学対抗戦Aの立教大学は帝京大学に挑む。「勝てるさ」とは書けない。控えめな表現を用いて、とてもとても簡単ではない。昨年度は7-85である。

しかし、それでも、真紅の学生覇者のたくましくて賢くていいやつが、こう話すところまでなら可能だ。

「立教は本当にタフでタフなチーム。だまされないで。まったく簡単なゲームじゃない。ものすごく走らされた。僕のGPSがぶっこわれるくらい」

スコアの行方とは別の感動がときにある。ラグビーのおもしろさだ。