Keyword

◆北半球の頂点を極めた2人のSaffa

※Saffaとは、南アフリカ生まれだが現在は海外に住んでいる南アフリカ人を指す。

ブリティッシュ&アイリッシュ(B&I)・ライオンズのオーストラリア遠征は、テストマッチを2勝1敗で制し、その他のフランチャイズやAUNZ Invitational XVなどの特別チームとの試合も全勝した。B&Iライオンズとしては極めて満足度の高い内容となった。

一方のオーストラリア代表ワラビーズは、前回ワールドカップで史上初のプールステージ敗退を喫して以降、世代交代が思うように進まず、昨年のザ・ラグビーチャンピオンシップ(TRC)でも苦戦が続いた。

低迷期との指摘を払拭するためにも、B&Iライオンズとのテストシリーズを何としても勝ち越したかったワラビーズにとっては、残念な結果に終わった。

しかし、名伯楽ジョー・シュミットHCのもとで、チーム力は各段にレベルアップした。望んだ結末ではなかったが、テスト第2戦(※26-29で惜敗)は、物議を醸したノーサイド間際のプレーがノーペナルティでなければ、結果は違っていたかもしれない。

22−12で勝利した第3戦は、すでにB&Iライオンズが2連勝していたため形式的には“消化試合”になってしまった。しかしB&Iライオンズは久々のテストマッチ3戦全勝を目標に掲げ、先発メンバーも第2戦からほとんど変えなかった。

そんな意気軒昂なB&Iライオンズから挙げた価値ある1勝は、8月16日に開幕するTRC、その初戦で激突する強敵スプリングボックスとの大一番に向け、大きな弾みとなるはずだ。

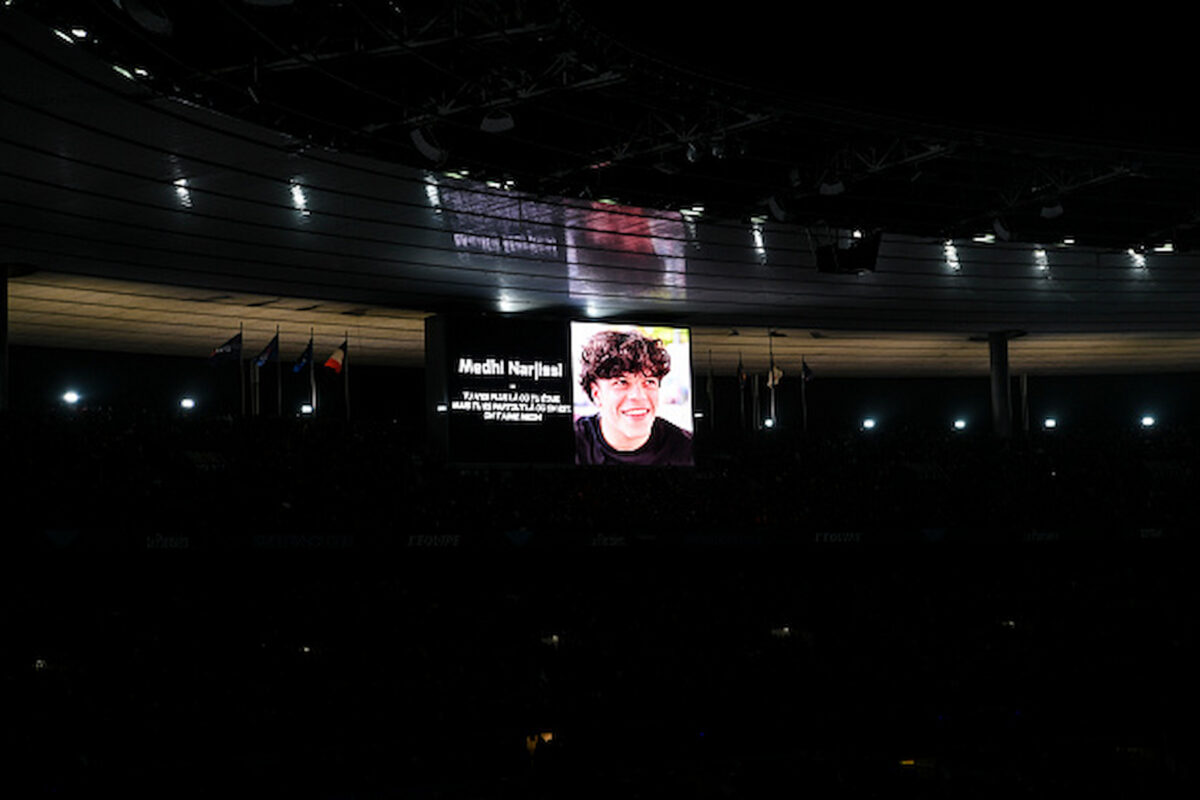

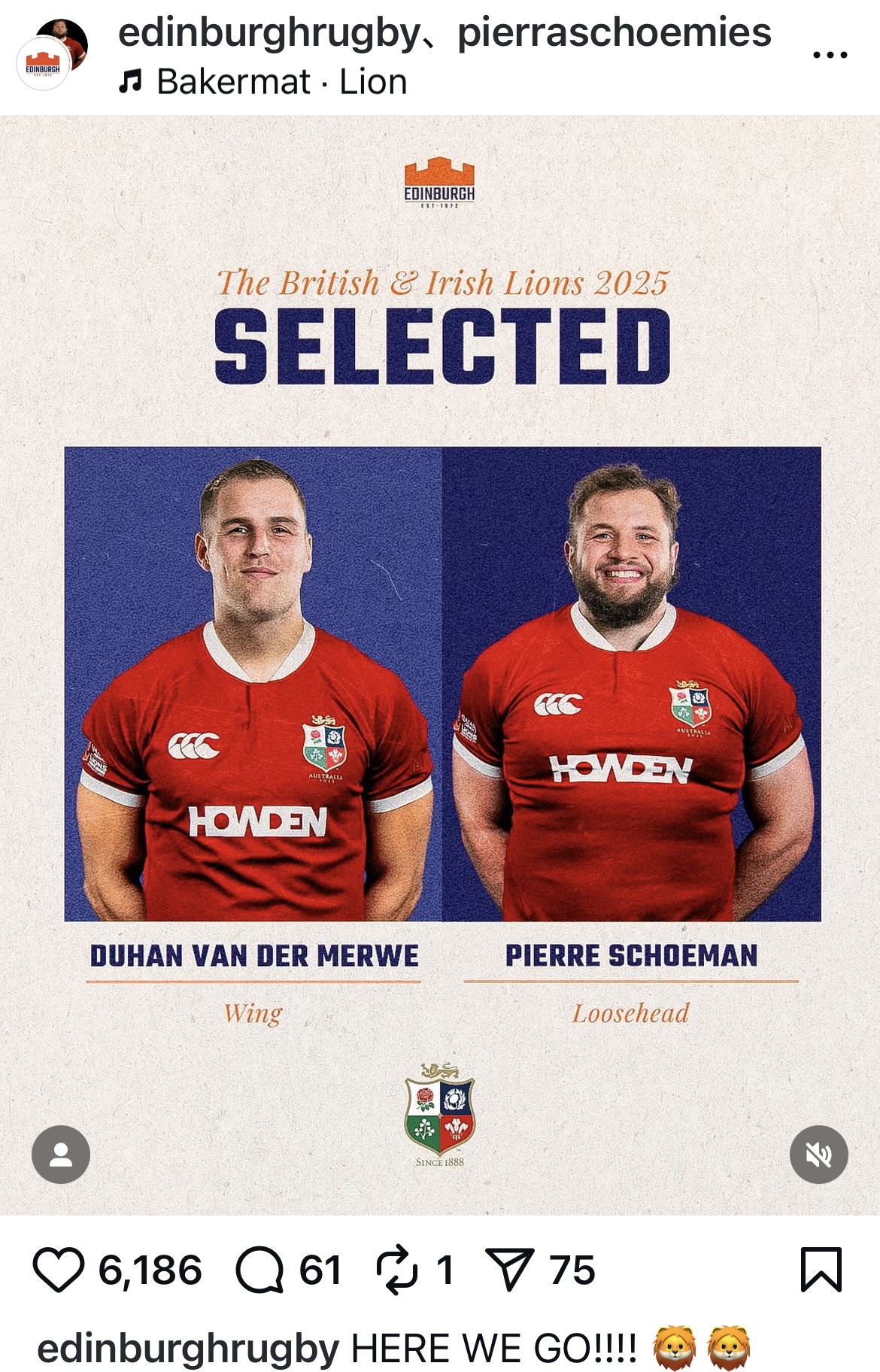

さて以前にも紹介したが、今回のB&Iライオンズには南アフリカ出身の選手が2人が選出されている。現在は共にスコットランド代表として活躍しているWTBドゥハン・ファンデルメルヴァとPRピエール・スクーマンだ。彼ら二人については、たまたま弊コラム『世界に散る南アフリカの才能たち』で紹介しており、ここでは詳しい説明は避けるが、共に南アフリカでもU18やU20といった年代別代表にも選ばれていた逸材だ。

もし彼らがスコットランドへ活躍の場を移さず、そのまま母国に残っていたとしても、少なくともスプリングボックスのキャップを手にするところまでは到達できたのではないかと思う。

ただ今回のツアーでは、残念ながら2人ともキャップ対象となる3つのテストマッチには出場できなかった。遠征前の壮行試合、アルゼンチン代表、ロス・プーマスとの一戦にはファンデルメルヴァが11番、スクーマンが17番で出場した。オーストラリアの地においても、ウェスタン・フォースなどフランチャイズ、そしてAUNZ Invitational XVなどの特別チームの試合にも、2人はコンスタントに出場していた。したがって、テストマッチ全3戦の内、1、2試合は出場の機会があるのではと期待していたのだが…。現実は厳しい。

アンディ・ファレルHCは11番にはジェームズ・ロウ(アイルランド)とブレア・キングホーン(スコットランド)、そして1番にはアンドリュー・ポーター(アイルランド)とエリス・ゲンジ(イングランド)を選んだ。

ファンデルメルヴァは前回の南アフリカ遠征ではテストマッチ全3戦を先発11番として出場した。今回、特に最終戦はスコットランド代表の同僚で、ほぼ同じ体格で似たようなタイプの大型WTBであるキングホーン(194㎝、107㎏)にポジションを奪われたのは悔しかったと思う。

もともとファンデルメルヴァは、今年4月に足首の手術を受けたことで本来のプレーができるのか危惧されていた。また、以前からアタックは良いが、後ろに下がった時のディフェンスに難があるという指摘をされてきた。初先発となったレッズ戦でその部分の脆さを露呈してしまったことでコーチ陣に悪い印象を残したかもしれない。

スクーマンの方は特に彼の実力不足ということではなく、ファレルHCはアイルランド代表のフロントローのコンビネーションを優先したのではないか。特にテストマッチ第2及び3戦は、PRポーター、HOダン・シーハン、PRタイグ・ファーロングのアイルランド代表トリオを固定した。

話は逸れるが、スプリングボックスは昨年7月のテストマッチで、この強力フロントロー・トリオを相手に、まさにブルドーザーが瓦礫を押しのけるような勢いで圧巻のスクラムトライを決めた。どれだけ強いのだろう。

実は今回のB&Iライオンズのスコッド発表時点のメンバー構成では、38名中16名がアイルランド代表から選ばれている。さらにケガ人による交代で2名が追加招集されており、メンバーの約半数がアイルランド代表選手で占められている。

そしてテストマッチ第2及び3戦の先発メンバーは15名中9名がアイルランド代表から選出された。アシスタントコーチの時代を含めるとファレルHCは10年近くアイルランド代表の指導に携わっている。一部の口の悪いメディアからは、「ベストの選手を選んだのではなく、これはアイルランド代表の強化ツアーではないのか?」と揶揄されていた。

ただアイルランド代表のここ数年のシックスネーションズやテストマッチの結果や、アイルランドのクラブチームが常に上位に食い込んでいるユナイテッド・ラグビーチャンピオンシップ、そしてヨーロピアン・ラグビーチャンピオンズカップなどの戦績から判断すると、ファレルHCの選手選出は妥当なところだろう。

いずれにしてもファンデルメルヴァもスクーマンも南アフリカから文化も環境も大きく異なるスコットランドに渡り、北半球最高峰のB&Iライオンズに選ばれたこと自体が素晴らしい。今回の遠征での悔しさは今後のスコットランド代表における活動にぶつけてほしい。スコットランド代表は、今秋のオータムネイションズではホームにオールブラックスを迎える。

◆ブリティッシュ&アイリッシュ&フォーリン・ライオンズへの批判

さて、今回のB&Iライオンズのメンバーには南アフリカ出身の2名を含め、下記のとおり合計10名の海外(=イギリス以外の国)で出生したプレイヤーが含まれている。

1) CTBバンディ・アキ (アイルランド代表:ニュージーランド出身)

2) PRフィンレイ・ビールハム (アイルランド代表:オーストラリア出身)

3) SHジェミソン・ギブソン=パーク (アイルランド代表:ニュージーランド出身)

4) WTBマック・ハンセン (アイルランド代表:オーストラリア出身)

5) WTBジェームズ・ロウ (アイルランド代表:ニュージーランド出身)

6) LOジョー・マッカーシー (アイルランド代表:アメリカ合衆国出身)

7) PR ピエール・スクーマン (スコットランド代表:南アフリカ出身)

8) WTBドゥハン・ファンデルメルヴァ (スコットランド代表:南アフリカ出身)

9) CTBシオネ・トゥイプロトゥ (スコットランド代表:オーストラリア出身)

10) SOマーカス・スミス (イングランド代表:フィリピン出身)

この内、6)マッカーシーはアイルランド人の両親がたまたまニューヨーク赴任中に生を受け、3歳の時にアイルランドに帰国している。また10)スミスはマニラで生まれたが、その後、イングランド人である父親の仕事の都合で7歳の時にシンガポール、そして13歳の時にイングランドに居を移した。したがって、この2人はいわゆる外国人選手とはみなされていない。

残りの8人はニュージーランド、オーストラリア、そして南アフリカで成人し、何らかの理由でアイルランドまたはスコットランドのチームに入り、それぞれの国代表での活躍を経て、晴れてB&Iライオンズに選ばれている。

実は今回、5月にB&Iライオンズのスコッドが発表された際に、先述の「アイルランド代表が多い」という声より、「外国人選手が多いのでは」という否定的な意見の方が大きかった。メディアの見出しにも“フォーリン(外国人)・ライオンズ”や“サザン・ヘミスフィア(南半球)・ライオンズ”とその選手選出を揶揄するタイトルも散見された。

そしてラグビー界からも、多数の海外出身選手を選出したファレルHCの判断に対し、異議を唱える声も上がった。

中でも反響を呼んだのが、1962年から1974年にかけて5度にわたりB&Iライオンズ(※当時はブリティッシュ・ライオンズ)に選出され、現在もなお破られていない17キャップという最多出場記録を持つ伝説的存在、ウィリー・ジョン・マクブライドCBE(アイルランド代表キャップ63)が、南アフリカのメディアを通じて発信したコメントだった。「私が気になっていることの一つは、チームのメンバーのうち8人がイギリスやアイルランド生まれではないことだ」。また、「過去60年間で(ラグビーをめぐる)状況は大きく変わった」としつつも、「私の時代は、チームはイギリス出身の選手だけで構成されていた」と、今回の選手選定に対する不満を述べた。

また、元イングランド代表のダニー・ケアもBBCのポッドキャストで、「ここで何を言っても批判されると思うが」と前置きしたうえで、次のように語った。

「何人かのスターティング・ウィング(※おそらくファンデルメルヴァ、ロウ、ハンセンのことを指している)は、子ども時代はもちろん、20代半ばになるまで一度も“赤いライオンズのジャージ”を着ることを夢見たことすらなかった。それは私にはどうしても納得できないことだ」

ケアもまた、外国出身選手の選出に否定的な立場を取っている。

とはいえ、こうした2人の意見は、先の参院選で争点となった「外国人問題」や「自国民ファースト」といった政治的主張とは、決して同一視すべきものではない。特にイギリスはインド系の首相が誕生しているくらいで、他の欧州諸国より移民国家としての歴史は長く、外国人や移民が社会に融合されている。彼らの意見の土台となっているのは、あくまでB&Iライオンズの特別な存在意義と、その歴史的な重みだ。

マクブライドが指摘するように、過去60年でラグビーを取り巻く環境は劇的に変化した。

しかし、B&Iライオンズの歴史は1888年に幕を開けており、その歩みは60年どころか、その倍以上となる137年に及ぶ。まさに、ライオンズはラグビーの歴史そのものを体現してきた存在だといえる。

そしてその137年の間にB&Iライオンズの役割も変化した。

発足当初は黎明期を迎えていた南半球3か国のラグビー普及から始まり、各代表チームの強化、選手の育成などにも協力した。実際、南アフリカもB&Iライオンズの原型であるブリティッシュ・アイルズから遠征のたびに技術移転を受け、ラグビー強国としての礎を築いた。

世界最古の地域別国内選手権といわれるカリーカップも、ブリティッシュ・アイルズから金のカップを譲り受けたことから始まった。

1900年代に入り、南半球の3か国が力をつけ出した。それからはアマチュアリズムに縛られ、ワールドカップなど想像さえもできなかった時代に、B&Iライオンズは北半球(※フランスは入っていないが)と南半球で、どちらが強いのか、それが判断できる唯一の判断基準になった。

そして、単なるテストマッチではない。旧宗主国vs植民地、伝統国vs新興国、覇権国vs従属国など、さまざまな歴史的、そして政治的な背景もあり、北半球vs南半球の構図ができあがった。

マクブライドはまさにその時代の選手で、北半球の代表であるB&Iライオンズに南半球の選手が多数入れば、B&Iライオンズである意味や南半球の3か国と試合をする目的がなくなってしまうのではないかと危惧しているのである。

ケアの方は別の観点であるが、自身がイングランド代表という、おそらくB&Iライオンズに最も近いところまで到達したものの、その上にはいけなかった痛恨の思いが関係しているだろう。「現在の(外国人の代表資格の)ルールは分かっている」という前提で独自の考えを示す。

一定期間、その国にいることにより国の代表資格が得られ、さらにそこで調子が良かったのでB&Iライオンズに引き抜かれる。引き抜かれた選手はイギリスに来るまでは、例えばスプリングボックスを目指していたわけで、B&Iライオンズのことなど考えたことはない。年俸の高さを魅力に感じることもあれば、レベルの高いスプリングボックスでは難しいが、スコットランドなら代表になれる可能性は高いと判断し、イギリスのチームへ移籍してきた。

南半球→北半球の理由は、主にこういったところか。

ケアとしてはB&Iライオンズはそんなに軽い存在ではない、いや、そうあってほしくないという痛烈な思いがあるのだろう。

これらの批判でよく槍玉に挙げられるのがWTBジェームズ・ロウだ。

ロウは2017年のニュージーランド遠征でマオリブラックスの一員としてB&Iライオンズと対戦している。マクブライドからすれば、“昨日の敵は今日の友”みたいなことで良いのか! ケアの見地からすれば、ロウはアイルランドに来るまでオールブラックスを目指していたではないか! ということになる。

2人が主張したいことは、ロウがB&Iライオンズに選ばれたのはおかしいということではなく、B&Iライオンズの存在はもっと重く、唯一無二なものであるべきということだろう。

もちろん批判の声が上がれば、擁護する意見も散見する。ほとんどは、「外国人選手はルールに則って代表資格を得て、代表でのパフォーマンスに秀でていた結果、さらにB&Iライオンズに選ばれた。何が悪いのか?」と当たり前のことで応戦しているのであるが…。

これらの批判に対しスクーマン本人が反論した。

「B&Iライオンズでプレーすることは大きな意味を持つことは分かっている。スコットランドは私たち、妻、そして私にとって故郷だ。マック・ハンセンがアイルランドを故郷にしているように、他の選手たちも同じ思いを持っている」

そして、「B&Iライオンズを代表するということは、その文化を心から受け入れ、そこに自分を浸透させるということだ。他のことは何も関係ない。過去も未来も関係ない。今がすべてだ」と続けた。

旧英国領であったニュージーランドやオーストラリアの選手は、イギリスにルーツを持つ選手も多く、彼らに対する批判の声は比較的少ない。その場合は、選手の両親または祖父母がイギリスのどこかの国で出生していることで代表資格を得ている。

一方、南アフリカも同じく旧英国領ではあったが、上記2か国とは事情が異なる。南アフリカではラグビーはもともと、オランダ系移民を祖先にもつアフリカーナーを中心に発展してきた歴史がある。そのため、現在イギリス国内でプレーしている南アフリカ出身選手の多くは、イギリス由来の家系ではなく、主に居住年数に基づく条件によって代表資格を取得している。したがって、イギリス人からすると、より外様というイメージになり、彼らに対する風当たりはさらにきつい。

スクーマンがいうとおり、南アフリカからやってきた選手は、まず文化の壁を乗り越えなければならない。そして選手によっては英語の壁もある。

南アフリカでは英語は公用語の一つであるが、アフリカーナーはオランダ語が長い年月をかけて変化したアフリカーンス語を主要言語としている。そのため、幼少の頃からずっとアフリカーンス語の学校で教育を受けてきた選手は、英語が苦手というケースが多々ある。

南アフリカのラグビーTV中継でたまに観られるものに、試合後のインタビューで、レポーターは英語で質問しているのに、選手はアフリカーンス語で答えるシーンがある。その選手の英語レベルは、(相手の話を)聞いて理解はできるが、(自分は)話せないということだ。

以前、元スプリングボックスHCのジャック・ニーナバーがアイルランドのレンスター・ラグビーへシニア・コーチとして赴任した際に、ニーナバーの英語力が低く、選手とのコミュニケーションに難があると指摘された。人間であれば誰しも英語が話せると思っている人が多いイギリス人の国で、実は英語で苦労している南アフリカ人選手は多い。

スクーマンとしては、自分たちはニュージーランドやオーストラリアの選手たち以上に厚い文化や言葉の壁を乗り越え、スコットランド、そしてイギリスの文化を受け入れ、所属チームや代表チームでのラグビー強化の一端を担ってきた。実際の国籍は違うが、エジンバラ・ラグビー、そしてスコットランド代表に身も心も尽くしている。そこでたまたま自分のパフォーマンスが他の選手より高く評価されB&Iライオンズに選ばれた。

これは当然の権利ではないのかというのがスクーマンの主張だ。

いずれにせよ137年の濃く深い歴史を持つB&Iライオンズに対する考え方は、人ぞれぞれであるし、議論しても合意点はおろか、妥協点さえ見つからないかもしれない。

ただ一般に言われているのは、ワールドラグビーが代表資格獲得の居住年数を5年に伸ばしたこと、そして、世界的潮流として各リーグも外国人選手の人数を制限する方向で動いていること、などにより各国の代表チームに選出される外国人選手の数は今後減少していくということだ。必然的にB&Iライオンズに選ばれる外国人選手も今回以上に増えることはないのではと予想されている。その是非についてはここでは触れないでおく。

◆ピエール・スクーマン作 『ライオンズの誇り〜Pride of Lions』

最後にぜひ紹介したい。前述のPRスクーマンがテストマッチ最終戦を前に披露した一篇の詩(ポエム)である。

彼は、B&Iライオンズとして過ごした10週間での想いや感謝の気持ちを、チームメイト、スタッフ、そしてファンを含むすべての関係者に向けて綴ったのだ。失礼ながら、あの風貌からは詩を詠む姿はまったく想像できなかった。しかし、まさかこんな感性と表現力を持ち合わせているとは!

心を打たれた。

英語の詩を日本語に訳すとなると、原文が持つ味わいや空気感をどこまで再現できるか、自信はない。それでも、その詩に込められた思いを少しでも伝えたくて、挑戦してみた。

なお、これは直訳ではなく、筆者による意訳であることをご了承いただきたい。

『ライオンズの誇り』

霧煙るパブを後にし、泥にまみれたブーツを履き、彼らは飛び立った——

冗談を交わし、肉を頬張り、スーツをまとい

赤き獅子たち、勇壮な放浪の騎士たち

オーストラリアの大地に赤い軌跡を描くために

獣のごとく鍛え、王のように宴を愉しむ

あばらを打ち砕かれようとも、酒場の椅子を揺らす

この瞬間はスクラム、そして、その次は歌になる

仲間だけが知る笑い、何ひとつ恐れるものはない

スコットランドの気骨、アイルランドの魂、イングランドの機知、そしてウェールズの咆哮

4つの国が一つの塊になって進む

赤、金、白、緑、そして深き蒼をその身にまとい、夢を携えて戦う

それはファンのため、母のため、そして隣にいる仲間のために

少年の日々に駆けたフィールドのため、そして重く盛られた皿のために

華やかさは要らない、必要なのはただ気骨の心と貫く意志

刃のごとき鋭さを宿しながら、その奥に燃える情熱

杯を掲げよう

獅子は今、ここにいる

靴音高く、笑いとともに、恐れなき魂を連れて

異なる海を越えて集いし者たち

今、試練の週に挑む

さあ、聞こえるか、赤い海の雄たけびを■

次回のB&Iライオンズ南半球遠征は4年後、決戦の舞台はニュージーランドに移る。