東京学芸大学の親愛なる学生のみなさん。ここに告げる。

あなたが、そのスポーツを経験したことがあるかを問わない。それどころか、見たことはあるのか。いや、そもそも知っているのか。どうでもよい。そんなこと。

あなたが、いま右ひざの靭帯を切り、左足首と右手薬指も折れて、しかも右奥の虫歯がひどくうずくというような状況でなければ、椅子を立ち、構内のどこかにあるはずのラグビー部の練習場をめざしてください。

もちろん、即、入部だ。なぜ、そうしなくてはならないのか。理由はあとで考えましょう。ま、いくらか時間を要しますが、101通りは見つかります。

人生、通りすがりの身なのに、無関係の場所に立ち入りたくなる瞬間がある。長く生きるとわかります。本稿筆者にとっては、いまがそのときなのです。

6月8日の日曜午後、国立駅より徒歩10分ほどの一橋大学グラウンドに見てしまったのだ。東京都国公立大会決勝。東京学芸大学、東京大学を破る。41-36。ともに気迫をたたえて力を尽くした。最後の1秒までどちらが笑うかわからず、スポーツ観戦の喜びのひとつ、対象の妙もなくはなく、コーナー近くでの立ったままの凝視がちっとも苦ではなかった。

そして、ここが問題なのだが、勝者のリザーブは3人のみなのであった。背番号17、19、20。なんでも、ひとりは「負傷を抱えており、緊急事態を除けば出場しないだろう」とは、近くの観客のひそひそ話だ。のちにキャプテンのプロップ、宮崎怜嗣なのだとわかった。

行き場のない憤りを覚えた。こんなにもよいラグビーをするクラブなのにファイナルに臨む選手が計18人とは。グラウンドのはつらつたる姿。成立すれすれの人員。間尺に合わぬ。道理にそむく。天が許しません。学芸大生なら、加勢せよ。

学芸ラグビー(と勝手に呼びたくなる)はひたむきで、柔らかく、鋭い。それは列島の多数を占める「選手を集めることはかなわぬ」大学や高校の理想に近い。

さすが100年を超える伝統の東京大学はしっかり身体を鍛えており、両校の胸の厚みにはいくらか開きがある。しかし淡いブルー基調のジャージィの東京学芸大学はタックルでまず引かない。最大級の勝因だ。

さらに相手のエラーも含むターンオーバー、スティール成功後の切り返しにまったく迷いがない。クロスフィールドのキックもおりまぜつつ球を素早く走らせ、たちまちトライ、もしくは、そこに迫る好機へと変換してみせる。

7番、9番、12番、13番、15番がゲーム構造をよく理解している。こちらも体を張る東京大学との比較でそこが優位をもたらした。仲間の献身をスコアへ結びつけるスキルや自信が接戦に違いを生んだ。

ひたむき(タックル)→柔らかさ(まったく迷わずカウンターアタックに転ずる=主力のゲーム理解の浸透)→鋭さ(圧巻のランナー、13番の木村粋雅、俊足の6番、櫻井正隆らの仕留める力)の流れだ。

開始直後。東京学芸大学のスコアの嗅覚がゲームを制すると考えた。ややあって東京大学がセットプレーやモールの重さ、および、「駒場のクリエル」と称したくなるアスレティックな12番(武村晋)を先頭に敵陣深くでの肉弾戦に徹したら、あるいは寄り切るかもしれぬと迷った。

前者先行で、おおむねそんなふうに得失点は推移、あとは「リザーブ3人をめぐる運命の行方」が残った。

後半の後半、青空の15人をまさに負傷がシリーズで襲う。みな、足をひきずり、しきりに手当を受け、なんとか前線の隊列へ戻る。フィジオセラピストのこしらえる両腕のバッテンがそのたびにスリルとサスペンスを招く。もしラグビーが42分ハーフなら白黒はひっくり返った。

そこで。だから。なので。いくらでも繰り返したい。学芸大生なら加勢したまえ。

さて当日もラグビーはラグビーだった。東京都内の国公立大学の覇者を定めるコンペティションには、全国大学選手権にも、リーグワンにも、ワールドカップにさえ重なる「勝負の構図」のひとつがやはり示された。

「これしかない」対「これしかないにはまだ早い」。

揺れのない分、前者のほうが5点だけ強かった。少数の東京学芸大学には、文末のメンバー表でわかるように、桐蔭学園や茗溪学園の数人の強豪校出身者が精鋭としてまぶされる。コンパクトな構成の導くスタイルは、選択肢の限られるという意味において自然体に近い。「倒し、奪い、つなぎ切る」に逡巡の気配はなかった。今年度より加盟の関東リーグ戦5部(対抗戦B加入は認められなかった)においても貫くはずだ。

かたや東京大学は、傍観の目には「ここだけで決着」という迫力を欠いた。関東対抗戦Bでの入替戦進出とそこでの白星を志す。先人はいつだって青春の火をたぎらせ、早稲田にも明治にも慶應にも勝った闘争のヒストリーがある。目標の旗を低山に掲げてはならない。であるなら、なかなか「仮想敵」をひとつには絞れない。

緊迫の最終盤、スクラムのPを奪えそうなのに、案外、押したあと素直に球を出してしまう。理詰めのパス連続で崩す。問答無用のパワー攻撃。どちらにも半身を残している。

打倒・東京学芸大学ならば「ここだけ=押しまくり」でよい。だが、いまの時期に極度に焦点を絞ると、みずから可能性の幅を狭くするようで、ためらいもある。

歴史的に「上位に挑みかかる一発勝負」を身上としてきたクラブが、同格や少しだけ向こうの力が上のチームひしめくグループでいかに浮上を果たすのか。福元倫太郎キャプテンらリーダー、指導者の「割り切り」のタイミングは試される。

いずれにせよ、ひとりひとりの筋肉のよろいの物語る「自覚と努力」は、のびしろそのものである。敗北を跳躍力とさせてこそラグビーの知性、ザ・ユニバーシティー・オブ・トーキョーの真価だろう。

両校のメンバー(1番から15番+リザーブ)。

東京学芸大学。「清原(4年/八千代松陰)、佐藤(2年/仙台第三)、吉成(4年/安積)、三浦(4年/仙台第三)、小野(2年/盛岡第一)、櫻井(1年/青山)、金子(4年/桐蔭学園)、片岡(4年/青山)、北澤(修士1年/茗溪学園)、盛田(1年/国立)、吉田(2年/時習館)、佐々木(幹太=3年/秋田中央)、木村(2年/桐蔭学園)、竹内(2年/秋田中央)、岡田(修士2年/桐蔭学園)、R=宮崎(4年/川和)、安彦(1年/札幌南)、佐々木(悠=1年/仙台第三)」

東京大学。「一木(5年/西大和)、辻󠄀(修士1年/開成)、鵜木(3年/ラ・サール)、勝村(3年/駒場東邦)、三上(2年/麻布)、玉置(2年/筑波大附属駒場)、石澤(4年/国立)、領木(4年/Seoul Foreign School)、鷲頭(4年/ラ・サール)、湊(2年/明和)、池田(2年/旭丘)、武村(3年/灘)、宮田(4年/日比谷)、木村デイビス(3年/The Alice Smith School)、渡辺(4年/久留米大学附設)、R=安富(修士2年/水戸第一)、百瀬(3年/国立)、池上(修士1年/International School Bangkok)、猿渡(4年/仙台第二)、目黒(2年/秋田)、福元(4年/駒場東邦)、カンリフ(2年/東葛飾)、古瀬(3年/高崎)」

おしまいに余談。東京学芸大学の11番の吉田泰樹の出身校に「時習館」と記されている。愛知は豊橋の県立校だ。役者の平田満は若き日、同校のキャプテン、ナンバー8、フランカーのはずである。

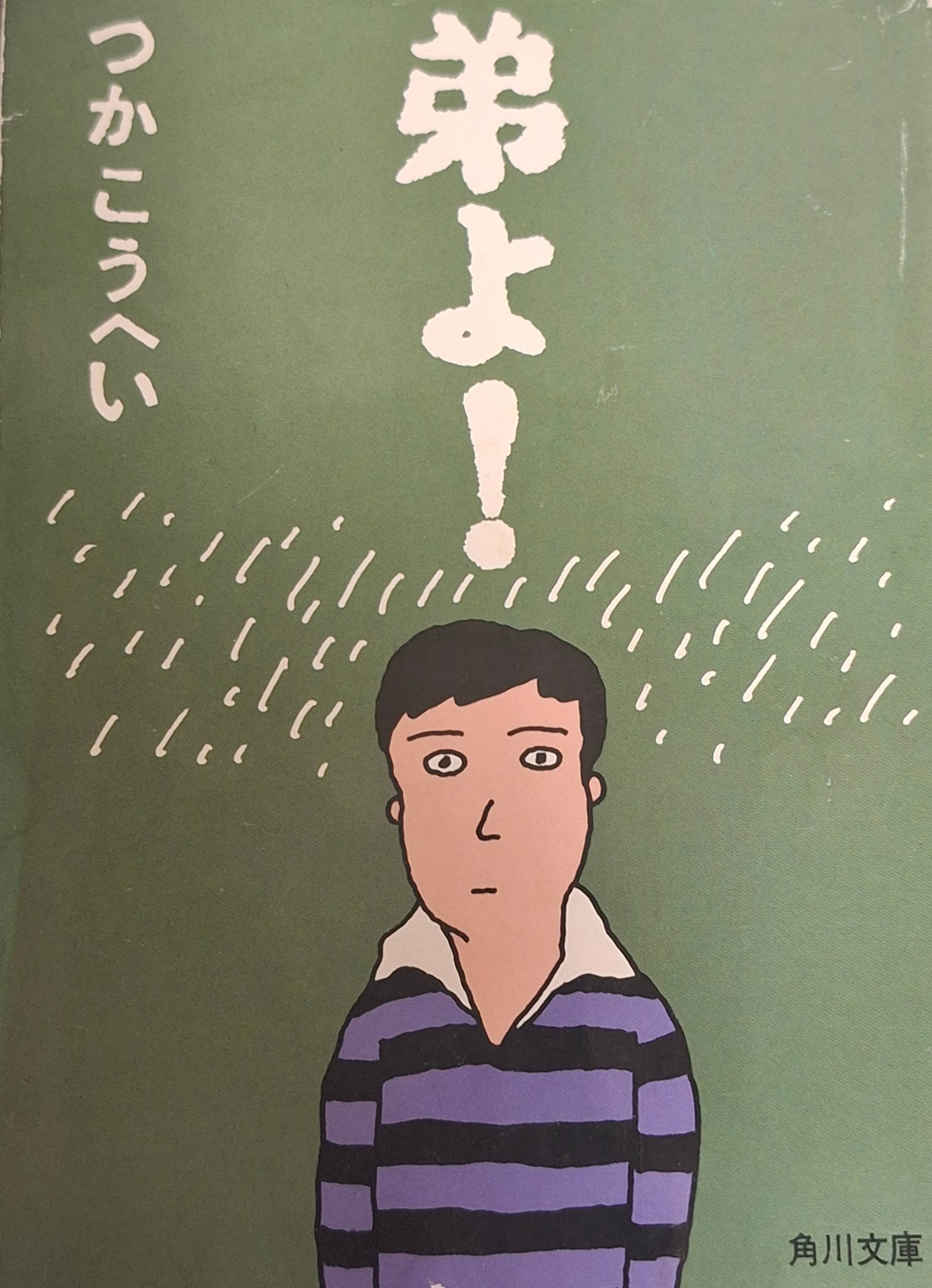

大学で演劇に転じ、つかこうへい劇団で世に出た。後年の『蒲田行進曲』俳優のラグビー歴をそこはかとなくモチーフとした小説に『弟よ!』(つかこうへい著)がある。クライマックスは、豊橋医科歯科大学対早稲田大学の泥水はねる練習試合!

さっき知った。映画『蜜蜂と遠雷』の石川慶監督も時習館高校グラウンドに楕円球を追いかけた。いっぺん鑑賞した作品をよりよく感じる。理屈ではない。