Keyword

勝利まであと少しだった。

試合を振り返ってみても、その解釈に間違いはないだろう。

80分を過ぎてのラストワンプレーの時点で、スコアで上回っていた。しかし、最後の最後にラインアウトモールを押し込まれて反則。ペナルティゴールを決められた。

試合を振り返りながら、どのような構造だったかを見ていきたい。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

〈アタック構造〉

今回の試合の中で、アタックの軸となっていたのは9番の齋藤直人、10番の李承信、12番のチャーリー・ローレンスだった。後述するボールタッチの回数でも比率的にこの3人の回数が多かった。

プレーに伴う判断は原則として齋藤と李がおこない、テンポの速さをベースにしたアタックを見せた。

アタック構造の一つであるポッド、FWを中心とした集団の使い方は、ある程度流動的な様子を見せていた。タッチラインから1人-3人-3人-1人の人数比でFWを配置する形をベースとし、人数比をフェイズによって切り替えながらアタックラインの厚み、密度を切り替えていた。

ベースとなる1-3-3-1のアタックの中で、3人で構成されたポッドがエッジまで大きく回ってくることがある。齋藤の判断でエッジまで使い切る時に3人ポッドで外側15メートルをアタックする。3人ポッドでエッジを使った後は、エッジから3-3-2(または3-3-1-1か)の人数比に一時的に移行する。

今回の試合では10シェイプ、SOを経由したポッドの動きを好んで用いた。ラックからの距離感は比較的遠いイメージを持っていたと予想される。

そのため、エッジからの折り返しは少し遠い位置で10シェイプを当て、次のフェイズでBKの多くを割き、表と裏を使ったアタックを見せていた。

エッジをFWではなくBKを主体としたアタックで攻める時は、1人がエッジのサポートに入ることで、エッジから1-3-2-2の人数比のポッドを作っていた。

この際の2つの2人ポッドのうち、ラックにより近い方のポッドは12番のローレンスも含めて3人でポッドを作ることが多く、ローレンスを中央に置いたポッドからのスイベルパス、ポッドから裏の選手に下げるパスを多く用いていた。

2つの2人ポッドのうちエッジに近い方のポッドは、その時々で2人ポッドとして裏のラインに対するブロッカーになったり、1人ずつに分かれて細かい表と裏の構造を作る際の、前を走るランナーになっていた。

アタックのフローによってはバックローの選手に限らずフロントローの選手がこの位置に回ることもあった。ワークレートも高く、しっかりと役割をこなしていた。

また、特徴的なポッドの使い方として、3人ポッドを傾いた三角形のように組み立てていた時もあった。時計の向きで言うと、12時方向にブロッカーとしてボールを受けない選手が一人走り込み、中央にいる選手がボールをレシーブ、4時(または8時)方向にいる選手がアタックオプションとしてダミーになったりキャリアーになっていた。

この動きは、前を走るブロッカーの選手の動きにより、相手ディフェンスのラックに近い位置の選手を、その位置にピン留めすることができる。ブロッカーの選手と分かっていても、ある程度注意しなければいけないからだ。

その動きで内側のディフェンスの足を止め、裏に立つ残りのFWの選手だけで表と裏の関係を作ることで、アタックラインに人数を多く割かなくても階層構造を作ることができる。

基本的にはポッドを使ったアタックをベースにしているが、展開する時などはプレイメーカーとなる李、ラック近くで判断を下す齋藤によってアタック方向が定められる。齋藤は相手ディフェンスを偏らせるためにラックから見てブラインドサイドにアタックを作ろうとする様子も見られた。ラック近くのアタックの振り分けと大きな展開の役割分担をしながらアタックを作っていた。

〈キック戦略〉

キック戦略としては、ハーフラインから自陣方向でポゼッションがある時は積極的に相手陣に蹴り込む様子が見受けられた。多くのパターンではボックスキックやキャリアーからのハイパントといったハイボール系のキックで、再獲得ないしは相手レシーバーへのプレッシャーからのカオスを狙って蹴り込まれていた。

ただキックの質にもよるが、ボックスキックの距離感としては少し長めで、安定して再獲得を果たすまでには至っていなかった。

一方で、ウェールズ側のレシーバーも空中での確保を狙っておらず、上空で双方の選手が味方方向にタッピングで確保を狙うことによるカオスな状況が生まれていた。

安定感を見せていたのは15番に入った矢崎由高で、上空で接触を伴うような競り合いこそ少なかったものの、安定した確保によってシーンの安定化を担っていた。上空で接触を伴う競り合いを見せながら確保することができるようになれば、所属チームや代表にとっても大きな意味を持つようになるだろう。

長い距離の蹴り合いでは、おそらくイーブンなエリアの取り合いを見せていた。完全に押し込むことこそ叶わなかったものの、相手のキックに対していい形で蹴り返すことができた。

自分たちがキックを蹴り込んだ後のチェイスラインについても形が見えてきた。最後尾に10と15の2人がレシーバーとして構え、その前方に8番に入ったマキシ ファウルア、さらに前方に齋藤が入ってチェイスラインとレシーバーの間を埋めるという形をとっていた。

通常のフェイズの中でも、これまではリーチ マイケルといったNO8の選手をラックの後方、ボックスと呼ばれる空間に配置するといったフォーマットを用いていた。今回の試合も例外はなく、マキシがボックスに入ってパント系のキックのカバーに入っていたが、ウェールズの選手に上方を取られ、安定した獲得はできていなかった。

【ディフェンス様相】

ディフェンスは、悪くない様相だったようにも見える。しかし、後述するタックル成功率の観点で言うと相手を下回る数値となっており、必ずしも及第点と呼べる状況ではなかった。

特定の位置関係が突出する、いわゆるラッシュアップディフェンスと呼ばれるような戦略はあまり見られず、どちらかといえばスライドで広い空間をカバーすることが前提のような動きを見せていた。ある程度前に出て、タッチライン方向へ押し流すようなディフェンスが主体となっており、ゲインラインを激しく下げるというよりも、「大きく前に出られないようにするディフェンス」をしていたように感じる。

数値的には課題が残る状況ではあったが、個々のタックルの質は欧州遠征の中でも改善が見られているように感じる。特に、外側の選手が相手キャリアーに対して激しく詰める動き、ジャムと呼ばれる動きの精度は高かった。14番に入った石田吉平が得意としており、今年のテストマッチでも何度も見せてきた。今回の試合では、ピンポイントではあるがマキシも同様のタックルを見せており、ディフェンス面での充実が感じられた。

一方で、外方向に数的優位性を作られることも多かった。多く余られるようなシーンこそ少なかったものの、外側のエリアで1人余る、といった状況が散見された。

ただ、13人となった時間帯をはじめとして、スライドする動きがある程度ベースにあるから、一定量のゲインを許してフェイズを完結させることはできていた。

数的優位性が生まれた要因として、ラックに対してブラインドサイドに少し過剰に立ったことが予想できる。ウェールズはそこまでエッジまで使い切ることにこだわりを持っておらず、オープンサイドに人数を割くことで広いエリアでの数的優位性を作ろうとしていた。

また、オープンサイドでの数的優位性を作る過程の中で、ウェールズの選手はスイングと呼ばれる動きの一端を見せていた。スイングとはアタック方向の逆側やラックの後ろなどからオープンサイドに大きく回り込むようにアタックラインに参加する動きだ。この動きによって、最初にセットした段階の人数から後出しで人数を増やすことができる。

その動きに日本は少し苦戦していた。ノミネートが大きくずれることはあまりなかったが、単純に人数が足りないために詰めることができず、スライドせざるを得ないような状況を作られていた。

◆日本代表のデータを分析する。

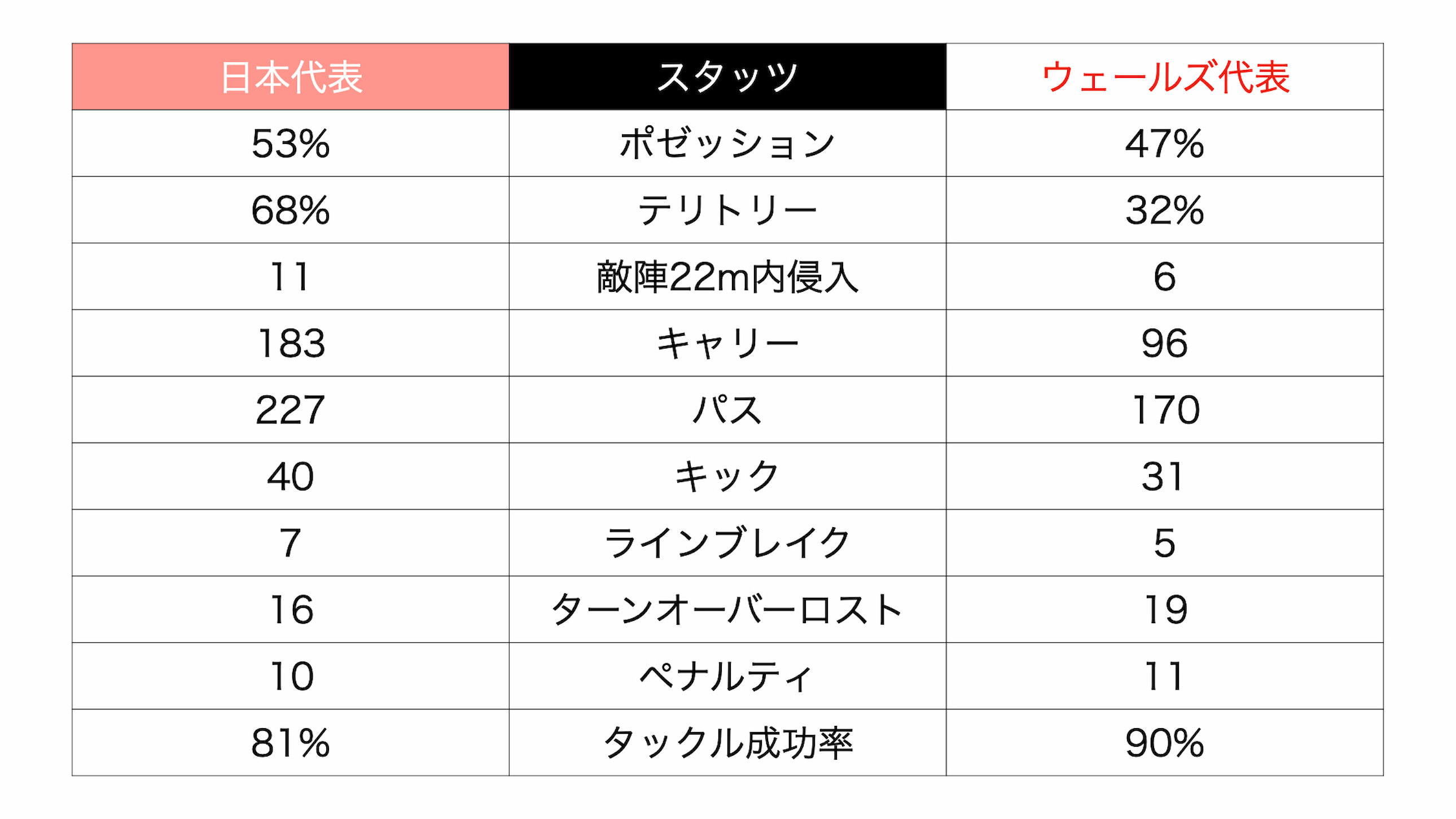

【ベーシックスタッツ】

それでは基本的なスタッツに沿って、データを確認していきたい。

まずはポゼッションとテリトリーだ。今回の試合、日本代表はウェールズ代表に対して両方のデータで上回っている。特にテリトリーに関しては相手の倍以上の時間を相手陣で過ごすことができていた。一般的な試合スタッツでは68パーセントを確保すること自体が珍しく、日本代表が主体的にエリアをとることができていたと分かる。

しかし、ポゼッションやテリトリーで勝敗が決まらないのはご覧の通りだ。ボールを持つ時間が短くても、短い時間の中でトライやPGが取れればスコアが入り、テリトリーが取れなくても少ない敵陣侵入時間でスコアはできる。ただ、ポゼッションやテリトリーの数値はそのチームがどれだけ物理的に押し込んでいたかを示す数値だ。日本代表は相手を押し込みながらも決定的なスコアに繋げることができていなかった。

敵陣22メートルへの侵入回数は、日本代表の11回に対してウェールズは6回と、いわゆるチャンスと呼ばれる機会の回数でも日本は相手を上回っていた。スコアを侵入回数で割った「スコア効率」を見ると、日本代表は2.1、ウェールズ代表は4という数値だ。この数値を上げる、または母数となる侵入回数自体を増やす戦略が必要になってくる。

また、スタッツから話題は逸れるが、この「スコアの取り方」についても少し考えてみたい。この秋の連戦のオーストラリア戦から数えて、日本代表は4試合で6トライをとっている。状況を確認すると、6トライのうち4トライがゴール前5メートル付近を起点とするポゼッションとなっている。

個人的には、もう少し後方のエリアからのトライも増やしていきたいのではないか、と考えている。

敵陣22メートルの中でも、ゴール前5メートルから始まるポゼッションはさらに限られたポゼッションになる。多くのポゼッションはそれよりもうしろから始まるため、より前に出るアタックができると得点のパターンが増加する。

スタッツに戻ろう。

キャリー、パス、キックはそれぞれ183回、227回、40回となっている。キャリーに至ってはウェールズ代表の倍近い数値だ。キャリーに対するパスの比率は1.24、キックに対するキャリーの比率は5.68となっている。

キャリーに対するパスの比率に関しては、もう少しボールを動かしたかったかもしれない。10シェイプといった、10起点のアタックが多いチームの比率は1.5を超えてくることも多い。シンビンによる数的不利や試合展開を踏まえ、思ったよりもパスを介さないキャリーが多かったのではないかと予想できる。

ターンオーバーロストとペナルティに関しては、両チームにとって散々な結果だったと言えるだろう。両チーム合わせて3枚のイエローカードと1枚の20分レッドカードが出ている。試合が崩れた、とまでは言わないが、お互い、気持ちよくアタックをすることができなかった、

日本代表のタックル成功率は、81パーセントにとどまった。数値的なイメージで言えば、「致命的ではないが良くはない」といったところだろうか。オーストラリア戦からアイルランド戦まで順に、96パーセント、82パーセント、89パーセントという数値をとっている。数値がいいからといっていい試合とは限らないが、日本代表が戦っていく上では90パーセント前後がベースになりそうだ。

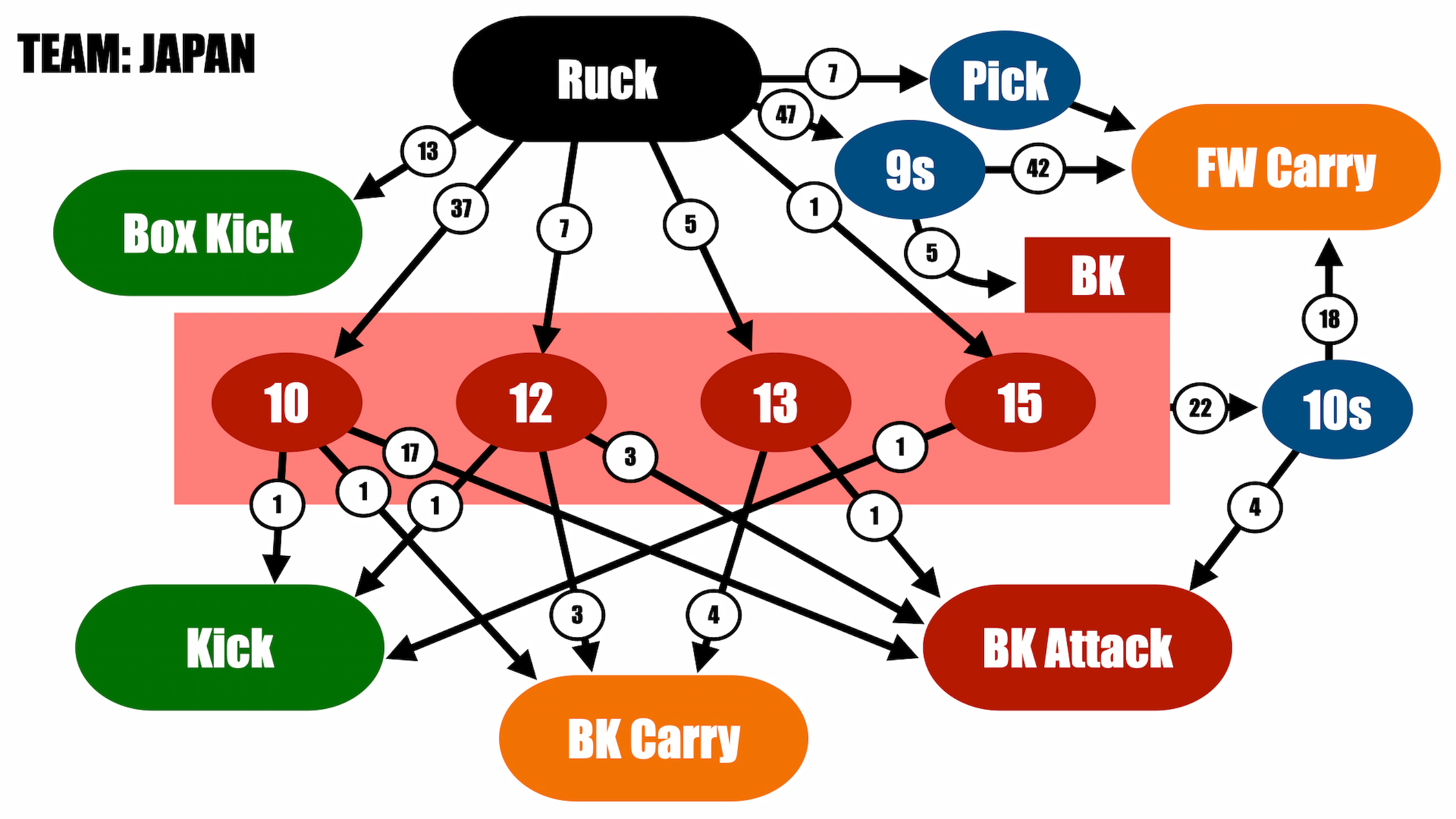

【プレイングネットワーク】

次にプレイングネットワークについてもチェックしていきたい。

特徴的なのは、10番へボールが渡った回数と、10シェイプが用いられた回数だ。特に10シェイプが用いられた回数の22回については、自身の経験上「かなり多い」水準だ(直近のアイルランド戦では6回だった)。これによって、今回の試合でのアタックのベースは10シェイプにあったと分かる。

ラックから10番に渡る回数もアイルランド戦に比べて増加しており(アイルランド戦は24回)、10番起点でアタックを作ろうとしていた。9シェイプの回数がアイルランド戦からほぼ増加していないことをみると、今回のウェールズ戦に向けての修正だったと考えられる。

ラックからボールを受ける人数は変わっていないが、アイルランド戦に比べて14番がボールを受けなくなり、15番が1回ボールを受けることになった。14番をダイレクトに使わなくなったのは戦略性が感じられる。しかし15番が受けるシーンはキックアウトのシーンだった。もしかすると重要性の程度は低かったかもしれない。

ボックスキックはアイルランド戦の7回から増加しており、より意識的に用いられていたことが分かる。今回の試合では前述したように中盤からはパント系のキックを蹴ることが多かった。競り合いを作ることを目的としてボックスキックが増えていたと予想する。

◆まとめと展望。

非常に残念な結果だった。レフリングに関してさまざまな意見があることは把握しているが、結果的に自分たちの規律が最終的なスコアの動きに影響していた。直近の試合でもイエローカードは多発している。規律の部分に関し、厳しく修正していくことが必要だろう。

多くの人たちが触れているように、少しずつではあるが良くなっていることは実感している。結果を出すことでブレイクスルーが起きることも想像できる。一貫性や決定力といった現状の課題を一つずつ解消していきたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。