明治大学が帝京大学に公式戦で勝利するのは2020年度以来のことだ。

それほど結果の偏りが出るくらい、明大は帝京大を上回ることができていなかった。

昨シーズンの試合についてもこちらに掲載しているので、興味があれば覗いてみてほしい。

しかし、今シーズンの明大は違っていた。

春先こそ大差での敗戦になったものの、夏合宿では僅差にまで持ち込んでいた。

そして、両校には共通点がある。今シーズンの対抗戦で筑波大に敗れていることだ。

今回の試合は、その敗戦からどれだけ修正ができているかが試される一戦になった。

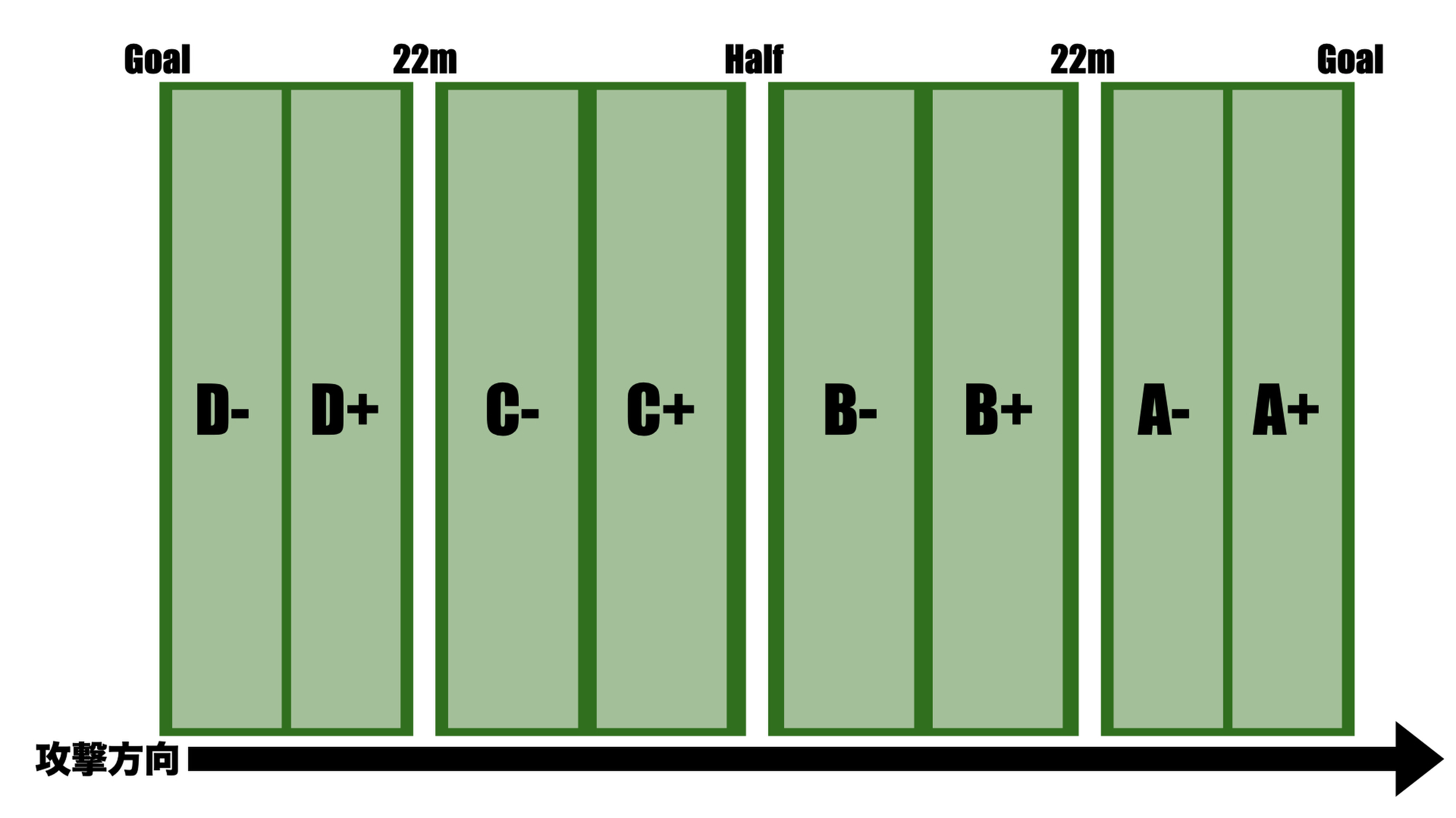

今回の分析では、グラウンドを一般的なものから少し粒度を上げたイメージで語っている。以下の図を参考にしてチェックしてほしい。

◆明治大学のラグビー。

明治のラグビーは基本的に、重戦車と呼ばれる、重くて大きいFWがチームの根幹となっている。しかし近年は優れたバックスラインの攻撃力もチームの柱として成熟している。

そういった状況がある中で今回の試合では、セットピースの精度が勝敗に大きく影響した。

◆質的に明治大学のラグビーを見る。

〈基本的なアタック構造〉

ポッドの人数比を確認してみると、1-3-3-1という左右対称の構造をベースに中央エリアで接点を作りながら、FWの選手を少しずつ動かして1-3-2-2、または1-3-2-1-1という構造を作っているように見えた。エッジ、タッチラインに近い位置から数えて3つ目のポッドに参加する選手が外方向に動いたりすることによって、アタックラインの密度にグラデーションを加えていた。

エッジでのFWのキャリーでは8番の利川桐生のキャリーが多く見られていた。昨シーズンまでも、出場した試合では強さを発揮してきた選手。今シーズンも充実のパフォーマンスを見せている。

十分な走力に併せてBKの選手に対して圧倒的な接点の質を作ることができる強さを見せており、シンプルなアタックラインの中でも手堅いゲインを見せていた。

階層構造を活用するアタックラインの柱となるのは、10番の伊藤龍之介だ。走力、パススキル、体の強さを持ち、今回の試合ではハイボールへの強さも見せていた。

伊藤龍は12番の平翔太とのコンビネーションで階層構造の中でボールを受け、フロントラインに立つFWの選手、ポッドをダミーランナーとして使いながら展開を図っていた。

単純にパスをするだけではなく自身の走力によるブレイクも見せており、階層構造によって生まれた、位置的・数的優位性を活かすアタックが見られた。

ボールを動かすアタックの中では9番、柴田竜成の働きも見逃すことができない。特に相手チームにとって脅威になっていたのはそのパスの距離で、相手ディフェンスの距離感にもよるが、1つのパスで3〜4人を切ることができていた。

9シェイプや最初のレシーバーに対するパス距離も長く、階層構造のスタート位置をラックから離れた位置にすることで、伊藤龍がボールを受ける位置をラックからさらに遠い位置に設定することができる。そのことにより、走力のある伊藤龍がスペースの生まれやすいエッジに近い位置で勝負することができていた。

〈キックを使った攻撃戦略〉

今回の明大の攻撃戦略としては、ボックスキックやハイパントといった、ハイボール系のキックを高い水準で有効活用していたことが挙げられる。

グラウンドの位置で言うと、先ほどの図の中のC+やB-といった、ハーフラインに近い位置から蹴り込むシーンが多かった。本来であればこれらのエリアは、ある程度展開による打開を図ることも珍しくないエリアだ。しかし明大は、このエリアからハイボール系のボールを蹴り込むことにかなりこだわっていた。

WTBに入った古賀龍人や白井瑛人はハイボールに対するプレーの質が高く、ベストなパターンで再獲得。再獲得が果たせなくとも、相手のレシーバーと競り合うことでプレッシャーをかけていた。

プレッシャーをかけることで相手がミスを起こしたり、マークができないといった、位置的なプレッシャーをかけることに成功していた。Bゾーンから蹴り込むことで、相手が獲得しても、エリアで押し込むことができた影響も大きい。

帝京大は単純な蹴り合いでは押し込まれると考え、中盤からハイボール系のキックを多く見せていた。しかし、前述したように明大の選手たちのハイボールで競り合う能力は高く、明大側へのプレゼントボールになるような形も少なくなかった。

明大はB-やC+で獲得したそれらのボールを早い段階でSH柴田などから蹴り込んだ。結果、テリトリーの重心を相手側に傾けることに成功していた。

〈セットピース〉

この試合の勝因の大きな割合を占めるのは、間違いなくセットピースだった。明大は、ラインアウト、モール、スクラムのすべてが高水準で、相手にプレッシャーをかけることに成功していた。

数値自体は後述するが、攻撃時も守備時も自分たちの得意な形に持ち込むことができていた。

特にスクラムで、能動的にペナルティを獲得することができたことが大きい。明大側も前半はペナルティを取られることが多かったが、後半にかけて修正し、明大主体で動かすことができていた。特に相手ボールのスクラムにプレッシャーをかけ、反則を誘発していた。

最後のペナルティトライにつながった一連の流れを見ても、相手のミスからスクラムとなり、そこでペナルティを獲得。敵陣深くに侵入した状態でのラインアウトを得た。理想的な流れだった。

この試合で奪った3つのトライのうち2つはラインアウトからのモールだった。敵陣への侵入回数に対するアウトカムは非常に効率が良かった。しかし理想を言えば、中盤からの打開策などもあれば、万全の形に持ち込むこともできるかもしれない。

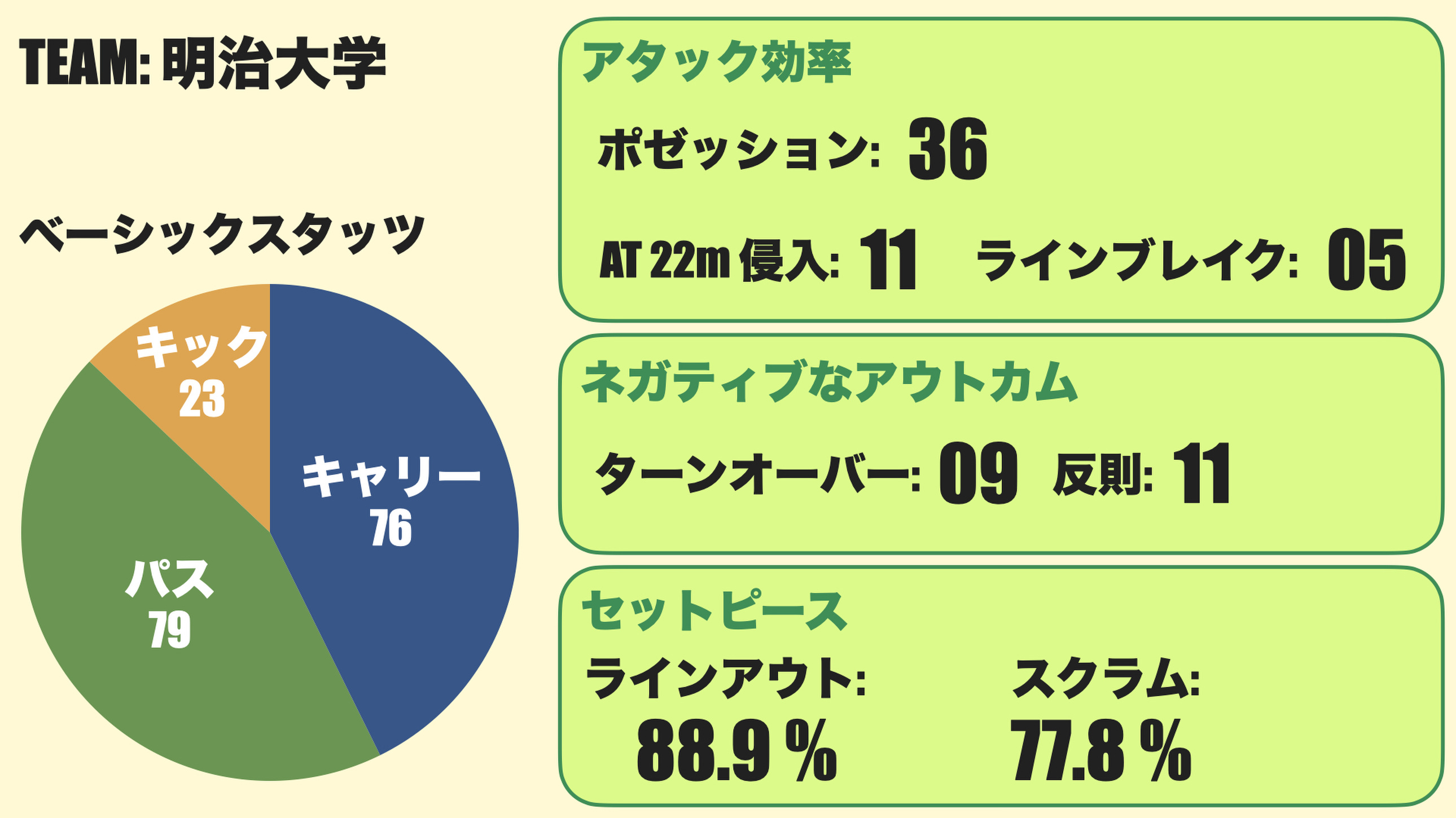

◆数値で明治大学のラグビーを見る。

それでは今回も試合スタッツに注目して、一部のデータを振り返ってみよう。

ラインブレイクの回数は全体で5回と、少し控えめな数字だ。この数値を上げていきたい。それに合わせてラインブレイクをスコアに繋げる精度も向上していきたいところだ。

今回の試合では、ラインブレイクはしたものの、ターンオーバーなどで相手ボールになるというシーンが見られていた。

アタック効率で見ると、36回のポゼッションに対し、11回の敵陣22メートルへの侵入が見られた。侵入効率はポゼッション約3回に1回と、比較的効率よく敵陣に入ることができていたと言える。

11回の侵入回数に対して3トライ。それも悪くないが、侵入回数に対するスコア効率では1回の侵入あたり1.9点。もう少し効率を上げることを理想としてもいいかもしれない。

セットピースの精度も悪くない。ペナルティの獲得率も高く、支配的にセットピースを運用していたことが分かる。ただ、スクラムの成功率自体はそこまで高くない数値だった。

レフリーとの相性にもよると思うが、成功率が下がると、それだけ失うポゼッションが生まれる。できる限り100パーセントに近づけたい。

◆帝京大学のラグビー。

帝京大学にとっては落とせない一戦だった。

昨シーズンの関東大学対抗戦では早大相手に敗れたのみだったが、今シーズンは筑波大にも敗れている。修正が求められていた。

◆質的に帝京大学のラグビーを見る。

〈基本的なアタック構造〉

基本的な形としては、中央に3人のポッドを2つ、エッジにFWの選手を1人ずつ配置する1-3-3-1を基礎としていた。エッジにはFL、特に強力だったフィシプナ・アントニオを配置して後半にはトライまで持ち込んだ。

中央を手堅くすることによってラックの安定化とアタックラインの厚みを出し、ポッドを当てこんだ後は、10番の本橋尭也を中心としたコントロールで展開を狙う。両サイドの1人ずつのFWは片方が少し中央に近く、もう片方、主にアントニオが立つサイドはよりエッジに近い位置に立っていた。

ゲームの大部分のコントロールは本橋が担当していたが、一定量のコントロールは12番の大町佳生が担っていた。SO経験もあり、12番としては小柄な部類に入る大町は、12番としての接点のワークレートを見せながらも、司令塔補佐としてポッドへの繋ぎを担当していた。

表裏を使った階層構造のベースとしては12-10の順番でアタックラインに立っており、12番の大町が9シェイプや10シェイプを挟んだ場合の繋ぎ役、10番の本橋が大きく展開する役割を担当することが多かった。

FWの選手の、後方のBKの選手に下げるパス、スイベルパスの精度も高かった。そのため、ある程度のズレを作ることができていた。

アタックの傾向としては、ポッドの脅威が少し薄れている様子が見受けられた。明大のディフェンスが堅いことも影響し、あまり前に出ることができていなかった。

ポッドの中でパス交換をするティップオンなどで接点を細かく切り替えようとする様子もあったが、ノミネート自体が大きくずれないことによって、明大のディフェンスが1対1を作ることができていた。精度と強度の高いタックルを受け、帝京大はポッドによる前進が抑えられた。

うまく作ることができていたのがエッジでの位置的優位性だ。

大きく人数が余るシーンこそ少なかったものの、明大のコンパクトでエッジを詰める傾向があるディフェンスに対し、早い段階で大きく飛ばすようなパスを送る。前に出やすい位置関係の状態を作ることができていた。

〈キックゲームの様相〉

全体的に効果を担保できないキックの割合が多かった。距離をとってエリア獲得を最優先とするキックに関してはいい蹴り合いを見せていたが、残りのキックについては、効果を発揮し切れていなかったように見える。

そもそもハイボールに対する対応の精度は、明大の選手のスキルに押されていた。エアバトルで後手にまわり、クリーンなキャッチの回数が少なかった。

マークしたいシーンでもプレッシャーをかけられることによって確保ができず、位置をさらに下げた後に脱出のキックを強いられていた。

また中盤で相手のキックを受けた時、特にCゾーンからはハイパントで蹴り返すケースが多く見られた。しかし明大のハイボールへの対応がよく、キックの距離的にプレッシャーをかけ切れていないことも相まって、安定した確保を許していた。

Cゾーンからボールを蹴り込んだ場合、多くは帝京大側から見てのBゾーンで相手がボールを受ける形になる。明大はそのエリアから、早い段階でハイパントやボックスキックで陣地の回復を図っていた。

帝京大としては相手のミスを誘ったり、ポゼッションの再獲得ができなかったことで、再度Cゾーンまで下げられた後のポゼッションになることが多かった。

〈セットピース〉

何よりも苦戦したのがセットピースだ。ラインアウトもスクラムもマイボール時の成功率、獲得率が低く、ポゼッションをセットピースから獲得することが難航していた。

ポゼッションが獲得できないだけではなく、スクラムではペナルティを取られることも多かった。それが大きくエリア的に後退する要因にもなっていた。

ラインアウトに関してはマイボール時の獲得率も低かったが、相手ラインアウト時にほとんどプレッシャーをかけることができなかった。

明大を開幕節に破った筑波大は、明大ラインアウトに大きなプレッシャーをかけることによって相手ポゼッションを揺さぶり、ミスを誘っていた。

明大のモールを受け、全体的に後手に回っていた。

自分たちがプレッシャーをかけ切れないことで相手はラインアウトのセッティングが安定。また、帝京大側に反則も出て、相手はアドバンテージを含めたポゼッションの担保がある状態でアタックできていた。

結果として奪われた3トライのうち2トライがモールを押されたことによる失トライだった。

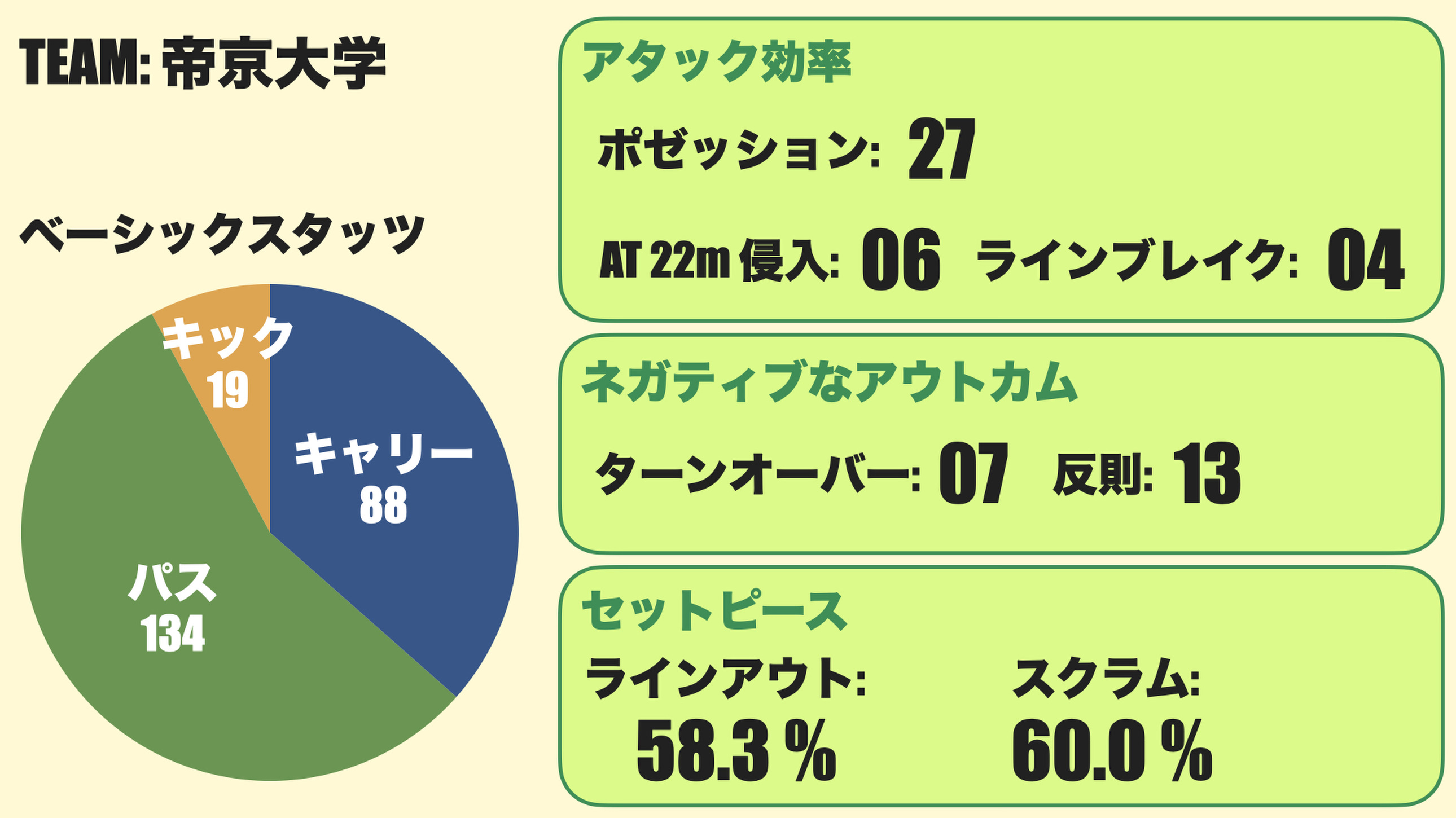

◆数値で帝京大学のラグビーを見る。

帝京大のスタッツにも注目していく。

ポゼッションは27回と、相手より10回近く少ない数値となった。各ポゼッションの所要時間が長いこともあり、極端な差はなかったが、ポゼッションはすなわち、敵陣深くに入るためのチャンス回数だ。その機会が少なくエリアコントロールもうまくいかなければ、敵陣深くに入ることもままならない。

敵陣深くに入った回数自体は6回。4.5回のポゼッションに1回という頻度で、明大と比べるとチャンスメイクをできた回数は少なかった。

Aゾーンに入ったラインアウトのチャンスでもスローイングなどでミスが起きたり、敵陣深くでポゼッションを作ることに苦戦していたと分かる。

ラインブレイクも多くなかった。明大が約15回のキャリーに1回ラインブレイクしていた一方で、帝京大は同スタッツが22回のキャリーに1回。キャリーの回数自体が明大を上回っていたことでラインブレイク数は同程度だったが、チャンスを作り出すことのできる頻度を考えると改善が必要だろう。

また、最も問題となったセットピースの成功率は、ラインアウトが58.3パーセント、スクラムが60パーセントと、「非常に」という形容詞をつけることができるほど低い数値となった。

セットピースの回数は、成功すればそのままポゼッション回数に変換することができる。明大とのポゼッションの差も、セットピースの獲得率による影響が大きい。安定した確保を目指したかった。

◆まとめ。

明大は、特に後半以降セットピースを支配することによって帝京大に「いいラグビー」をさせなかった。

帝京大の型に持ち込まれると押し込まれるチームが多いだけに、セットピースというアタックの起点になるところを封じ込めたことは大きな意味を持った。

帝京大は、「帝京大のラグビー」ができなかった。SOの本橋や強烈なFW陣も明大のディフェンスによる圧力を受け、何よりもセットピースで大きく後手にまわった。ブレイクからのトライは生まれていただけに、いいポゼッションを生み出すことができなかったことが敗因と言ってもいい。

大学ラグビーは、その試合の結果が両チームの力の上下を定めるわけではないところが面白い。両チームに良かった点と改善点があり、試合結果は、互いのその点の噛み合わせによって動く。

もしかすると両校は、大学選手権で再戦するかもしれない。楽しみにしていきたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。