Keyword

パシフィックネーションズカップから約1か月後の10月25日(土)、秋のテストマッチシリーズの初戦、日本代表×オーストラリア代表が国立競技場でおこなわれた。

前週、大阪で実施されたJAPAN XVの惨敗もあり、正代表のテストマッチも不安視された。しかし、粘り強いディフェンスと素速くトライを取り切るアタックでワールドランキング7位の相手を追い詰め、雨天のなか集まった4万人を越える観客を沸かせた。

今回は4点差の接戦に注目し、①短フェイズでトライを取り切ったアタック、②ラインアウトのディフェンス、③勝敗のポイントとなるところでの粘り強いディフェンス、そして3つの観点から最後まで主導権を競り合った要因を探っていきたい。

【1】効率的なアタック、キック戦術とラインアウトディフェンス。

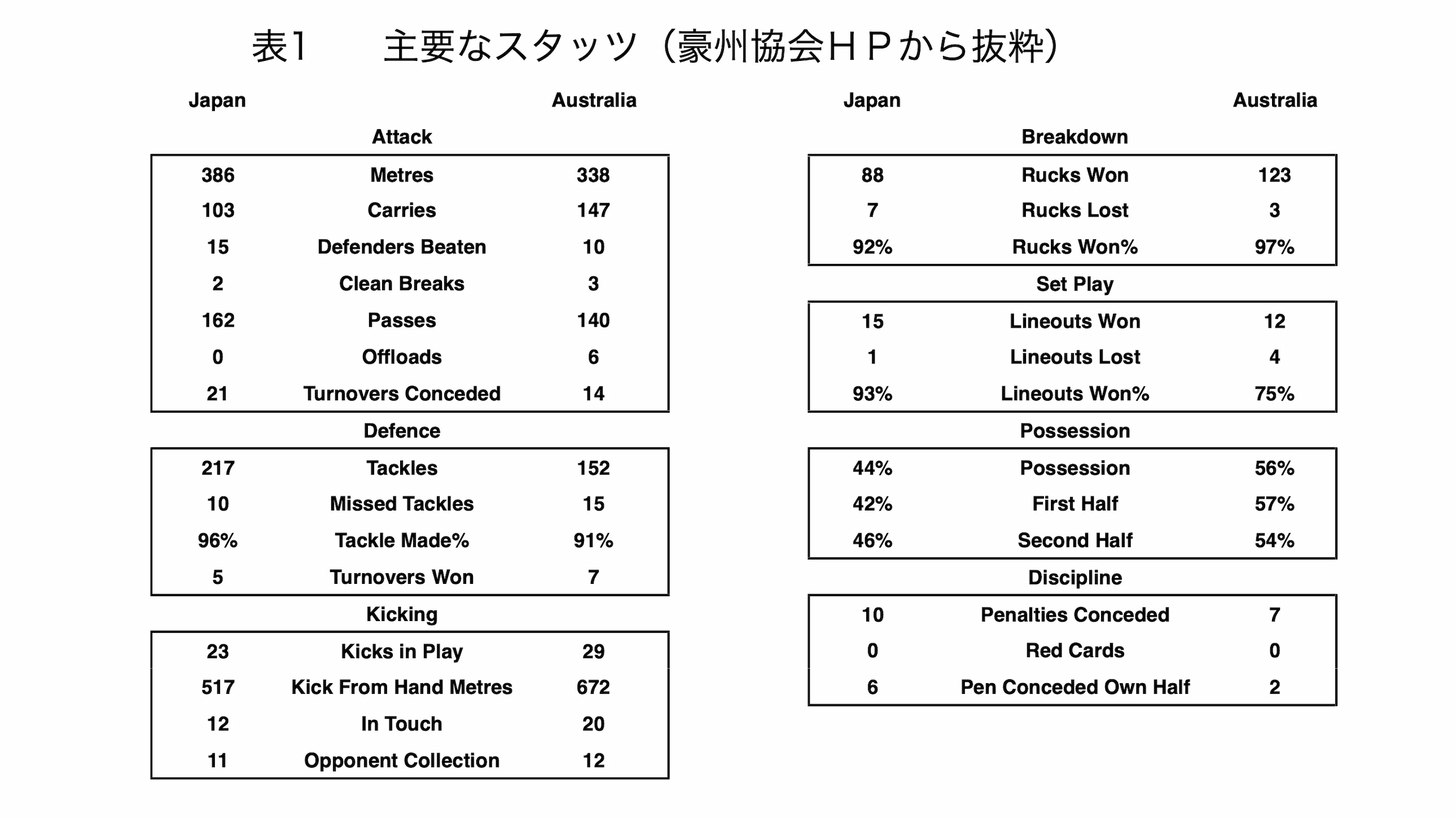

『表1』は豪州協会に掲載されていたこの試合のスタッツの抜粋である。

そのうちアタックに関するものに注目すると、ジャパンのラック数は豪州より少ないにもかかわらず、メーター(ボールを持って前進した距離)がジャパンのほうが長い、つまり1回ごとのボールキャリーでの前進でジャパンが大きく上回っていたといえる。

平均すると1回あたり2mゲインのオーストラリアに対し、ジャパンは倍の4m。ジャパンのアタックが効果的だったといえる。例えば後半11分のトライ。相手陣ゴール前のラインアウトからのプレーで⑧リーチがまっすぐ走り込み、続く⑤ワーナーがさらにゴール前へ迫る。豪州選手を密集に集めた中で、逆サイドに振った。③竹内が得意の突破力であっという間にインゴールに飛び込んだ。

また後半20分、相手陣22m内のスクラムから、⑨藤原→⑩李→⑪長田と用意されたプレーで大きくゲイン、ラックのこぼれ球を素速く反応した⑨藤原がもう一度前へ出て、最後は⑥ガンターがインゴールに飛び込んだ。

ボールを直接つないだ彼らも素晴らしかったが、最初のラック獲得時の㉒ローレンスの献身は見逃せない。ダミーラン後、素速くコースを切り替え低いプレー。相手⑦ティッツァーノのジャッカルを封じた。

もちろん、⑦下川、⑧リーチのサポートも素晴らしかった。ジャパンは周到に用意されたプレーと各自の献身的な努力で効率的な攻撃精度を発揮した。

また、相手防御選手を振り切った『Defenders Beaten』数も大きく上回った。しかしジャパンは相手より多くのターンオーバーを許し、またオフロードはまったくできなかった。オフロードについてはチームの攻撃方針にもよるので優劣を数値だけでは語れないが、被ターンオーバーは課題といえるだろう。

ディフェンス面で目立ったのが、ジャパンのタックルの多さと正確さだった。相手より50回以上も多くタックルしているにも関わらずミスタックルが少ない。タックル成功率は97%と驚異的なパフォーマンスで、それまでランキング上位国相手に崩壊していたディフェンスがこの試合では大きく向上したことを示す、ひとつの証左になる。

一方で、ターンオーバーできた数は豪州より下回った。このあたりは次への課題として次週に注目したい。

今年のジャパンが積極的に採り入れているというキック戦術も見てみよう。

キック数は豪州より下回っているが、1回あたりの距離では同程度だった。またタッチに出したキック数では豪州のほうが多く、つまりジャパンのキックがタッチに出ずインプレーを続けるキックが多かったことに注目したい。

例えば前半24分。スクラムから豪州がFKを得た場面。豪州のハイパントをジャパンが処理に失敗し、ピンチになりそうな局面になった。

しかし豪州の再度の小さなキックを⑧リーチが驚異的なカバーリングと捕球スキルを見せ、さらには⑩李への長く、正確なパスを放った。そして李が相手を背走させる長く速いキック。このキックを多くのジャパン選手が追った。素晴らしいプレッシャーをかけた結果、豪州⑭はタッチに出すのが精いっぱいだった。

ジャパンにとって最初のFKの位置から約10m近く前進した上でマイボールのラインアウトを得る最高の結末になった。

もう1つ挙げたいのが後半18分。得点は8-19の場面。敵陣で連続攻撃を仕掛けるがなかなか突破口が見いだせない中、9フェイズ目で㉒ローレンスが右足での小さなグラバーキック。豪州⑮ケラウェイがなんとかカバーするが、雨でボールが滑りやすいこともあり捕球できずノックオン。豪州陣内22m内の絶好のスクラムを得たジャパンは、その後の攻撃で鮮やかなトライを奪う。15-19と4点差にしてゲームの行方を完全に分からなくした。

ジャパンのラック数は豪州よりおよそ40回少なかった。近年のラグビーではラックを多く作るとターンオーバーを許す要因になることから、ラック数が多いことがポジティブとはいえないとも言われている。そういう点ではジャパンの戦いは狙い通りといえる。

今回の接戦を作り出した大きな要因として挙げたいのが、ラインアウトの成功率だ。ジャパンは豪州より多くのラインアウトを得てなお90%を超える正確な精度を収めた。

反対に豪州は80%を下回った。国際レベルで80%を下回るのは受け入れ難いパフォーマンスといえる。

ラグビーにおいてラインアウトはここ何年も、主要なトライのプレー源であり、その精度はゲームの中で大きな役割を占める。豪州のラインアウト精度が悪かったのは、ジャパンのラインアウトディフェンスが素晴らしかったことを意味している。

まず前半9分。ジャパンの自陣22m内のピンチ。6人+FWの豪州のラインアウトで、本来ならモールなどのいろいろなオプションで一気にトライまでもっていける場面だ。

しかしジャパンのディフェンスは、いったんはモール防御に備えるような構えから、ワーナーとコーネルセンの2つのポッドで空中戦を挑む。相手ボールに大きくプレッシャーをかけた。こぼれ球を②江良が素速い反応で確保し、ピンチ場面を凌いだ。

また後半3分、ジャパンは自陣10m付近での5人+FWの布陣に対した。

先頭から3番目に立つ⑧リーチの動きが素晴らしい。最初は前方のワーナーをリフトするような構えをしながら、プレーが始まると後方のコーネルセンを上げるアクションに切り替えた。結果、コーネルセンの指先のボールカットに結びついた。周到なスカウティングと、練習で入念にくり返してきたことが伺える。ジャパンのチーム内、いわゆるノンメンバーの選手たちも、これらのプレーを練習で演じ、メンバーの準備に貢献したことだろう。

ここでも、こぼれ球に上手く反応した②江良の働きも見逃せない。豪州の攻撃の芽を摘んだ点で、小さくも大きなプレーだった。

【2】相手の主導権を取り返した粘り強いディフェンス。

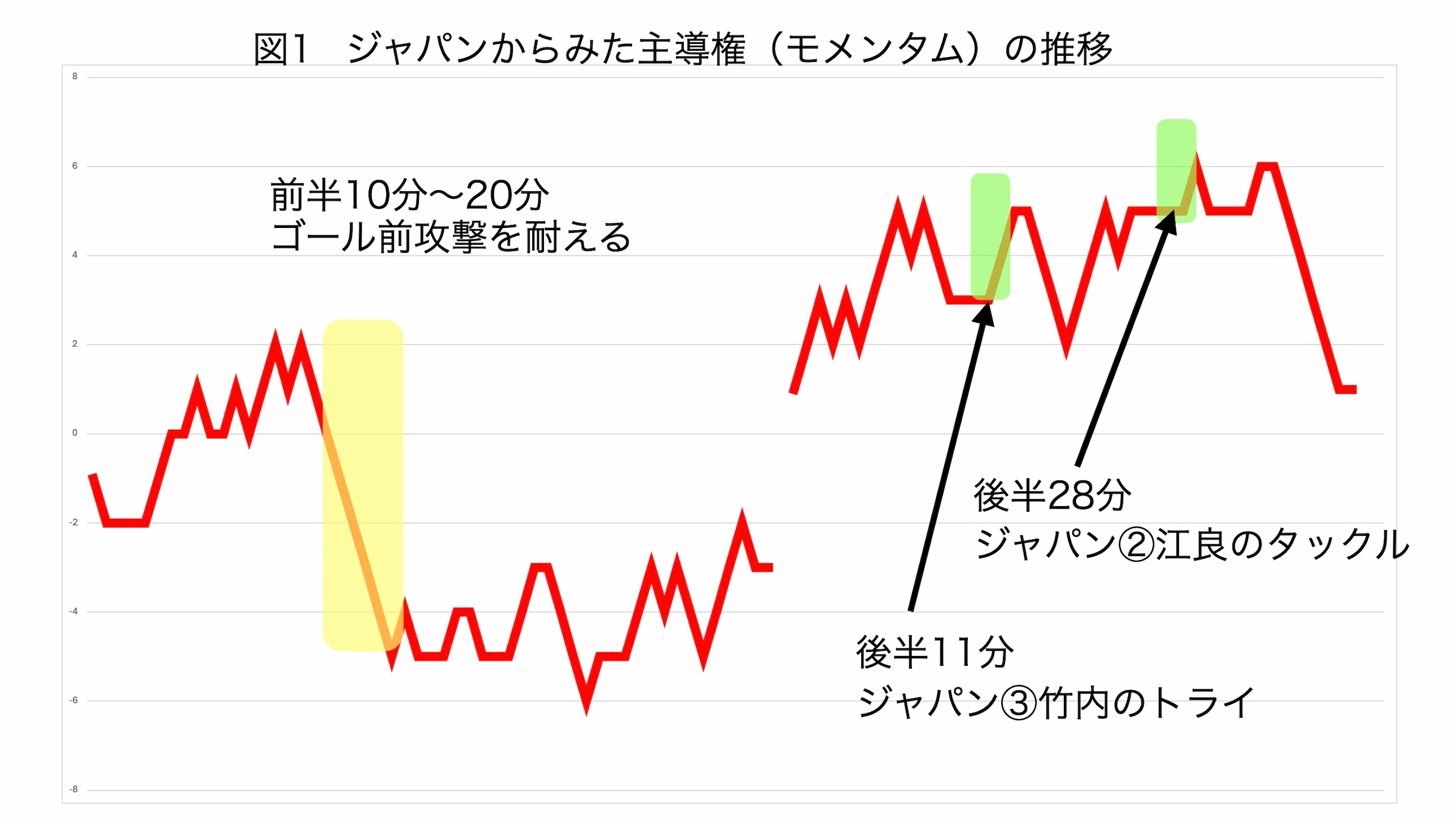

『図1』はゲームの主導権(モメンタム)の推移を可視化したものである。これまでの記事でもモメンタムについては紹介したことがあるが、ポゼッションの結果の成否を得点化し、ジャパンから見たその推移を示している。

上にいけばジャパンが主導権を握り、下がっていけば豪州が主導権を握っていたとみる。

この中で注目したい、いくつかのプレーを紹介したい。まず前半10分からの、大きく右下に下がっているところだ。ジャパンにとってこの大きなモメンタム喪失の最初は、自陣のラインアウトからだった。

ボール自体は確保したもののモールを作り、次の展開への準備を進める中で、モールを割られる。ボールをさばこうとする⑨藤原がプレッシャーをかけられ、ボールをこぼしてしまう。そのボールを豪州②ナッサーが素速くセービング、そこから約10分間ずっと豪州にモメンタムを与え続けてしまった。

しかしジャパンは失点を与えなかった。豪州に握られ続けた主導権を奪い返した決定的なプレーは⑧リーチ。ジャパンの自陣ゴール前で豪州が執拗なまでにFW戦を挑むなか、10フェイズ目で⑭石田が素晴らしい出足で相手ボールキャリアを倒し、そのボールに対してリーチがジャッカルを成功させた。観客の興奮がテレビ越しにも伝わる。この日のジャパンは簡単には追加点を与えないことを示す、大きなプレーだった。

もちろんこの1つのプレーだけでなく、ジャパンの選手たちは、何度も何度も密集戦でたたみかける豪州のゴール前の攻撃に耐えた。全員の献身的なプレーは感動的だった。

後半11分の竹内のトライも好プレッシャーから生まれた。

その直前の敵陣ゴール前での攻撃が失敗に終わり、徐々に相手に地域を前進されている途中、⑨藤原の挙げたハイパントを⑭石田が追い、ドンピシャのタックル。なんとかボールを前進させたい豪州に対し、キャプテン⑤ワーナーが鋭いタックルでミスを誘った。

マイボールのスクラムで反則を誘い、敵陣ゴール前のラインアウトを得たジャパンは、準備してきたプレーで豪州ディフェンスを翻弄し、2フェイズ目で鮮やかにトライを奪う。8-14として反撃ムードを巻き起こした。

さらに紹介したいのはこの試合ジャパンの主導権が最も高くなった後半28分。ジャパン陣での豪州ボールスクラムからだった。

スクラムはやや押しこまれる形で豪州の攻撃が始まるが、3フェイズ目、なんとか状況を突破したい豪州の密集近場のボールキャリアにテレビ画面右から飛び出してきたのが②江良。相手⑱ロバートソンを仰向けに倒し、落球を誘発した。タックルを受けたロバートソンはそのまま負傷退場。精神面、そして戦術面でも、4点を追いかけるジャパンと観客にとって最高のモメンタムとなった。

1つのタックルで局面が変わるテストマッチで、こうしたビッグパフォーマンスを、しかも60分を過ぎた時間帯に出した②江良は素晴らしかった。厳しい合宿の成果を感じさせるプレーだった。

以上、今回は日本代表×オーストラリア代表を、「接戦を生み出した要因を考える」という観点から振り返った。

世界ランク7位、ここ最近は若手選手の目覚ましい成長で注目を浴びる豪州。その相手を最後まで追い詰めたジャパンのパフォーマンスは見事だった。10年前のあの試合(RWC2015/日本 34-32 南アフリカ)を彷彿とさせた。

逃した魚は大きいという見方もできる。今回得た自信を胸に、これから続く、さらなる強敵相手の試合で結果を期待したい。

【PROFILE】

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。新潟高校→筑波大。筑波大学ラグビー部FWコーチを経て、1997年から日本ラグビー協会強化推進本部テクニカル部門委員に。1999年のワールドカップに日本代表のテクニカルスタッフとして参加した。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。2023年はU20日本代表のアナリストとして南アフリカでのU20チャンピオンシップに参加。日本ラグビーフットボール協会S級コーチ。ワールドラグビーレベル3コーチ。オーストラリアラグビー協会レベル4コーチ。