10年ぶりだった。

今季明治大学、慶應義塾大学と難敵を破ってきた筑波大学が、昨季王者・帝京大学を破るビッグゲームを見せた。2015年以来の同カードでの勝利だった。

筑波大学はなぜ勝利を手にできたのか。また、帝京大学はなぜ上回ることができなかったのかを考えていきたい。

◆帝京大学のラグビー。

帝京大はキャプテンである12番、大町佳生を中心に、今季もタレントが揃ったスコッドを作り上げている。

しかし春季大会などで上位校に敗れたり、戦績としては少し不安定な要素もあった。

◆質的に帝京大学のラグビーを見る。

帝京大が苦戦した要素を考えてみると、下記のような点が挙げられるのではないか。

・エリアコントロールで苦戦した。

・接点で圧倒できない。

・FW勝負に終始した印象。

・良いポゼッションを取り切れなかった。

これらを踏まえて試合展開を見ていきたい。

<エリアコントロールでの苦戦>

すべての要素に繋がるが、帝京大はエリアコントロールで後手を踏んでいた。敵陣に入れず、自陣からの脱出もスマートには進めることができず、といった状況だった。

今回の試合では、多くの時間を自陣、または敵陣の浅い位置で過ごした。敵陣深くに入った回数自体は後述するが、帝京は少ないチャンスを活かしてスコアした。ただ、逆に考えると敵陣深くに侵入する回数自体はかなり抑え込まれていた。

要因は、帝京大が思っていたよりもエリアを積極的には取りにいかなかった側面がある。帝京大のキックは、種類的にはパント系、ボールを高く蹴り上げるようなキックが多かった。エリアを多く獲得するというよりも、再獲得やプレッシャーをかけて相手のミスを誘うような形だ。前半14分の、ボールを受けた相手WTBに対して激しくプレッシャーをかけてターンオーバーをしたシーンが代表的な例だ。

そういった狙いのキックが、総合的に見た時に効果を発揮し切れていなかった。多くのキックは距離がやや長いような形で、プレッシャーをかけ切れないシーンも目立っていた。結果として相手に余裕を持ってボールを確保され、安定した試合展開に戻った。

自陣深くからであれば完全にタッチに切るような脱出を狙い、中盤では確率の不安定なパント系のキックで打開を狙う。そのような方針により、エリアコントロール自体が不安定、または押し込まれる結果となった。

キックの精度も含め、そのプレースタイルをもう少し有効活用していれば、違う展開が見えたのではないか。筑波大はハイボールを受ける形の試合展開を不得手としている様子がある。筑波大のキックディフェンスではSHがカバーに入ったりしていた。適切なプレッシャーをかけることができれば、帝京大の圧力の精度で、良い流れに持ち込むことができたと予想できる。

<構造的なアタック>

アタックの観点で言うと、前半の最終盤に奪ったトライが、おそらくは帝京大にとって最も望ましい形でのトライだったのではないかと思う。中盤でのアタックから大きくエッジでゲインを見せ、ゴール前の接点勝負に持ち込んだ。最後は、3番の森山飛翔が強さを活かしてトライを取り切った形だ。

このシーンのキーになるのは10番の本山尭也と12番の大町だ。どちらもプレイメーカー気質の選手であり、試合展開に重要な役割を果たしている。階層構造のキーになり、2人がそれぞれフロントラインとバックラインをコントロールすることによってアタックラインに脅威が生まれる。

この前半40分のトライに関しては、中盤で接点を繰り返し作ったところから、急激に外方向の展開様相を作っている。フロントラインに立つ本橋から10シェイプを経由して大町にボールが渡り、大町がディフェンスにズレを作ったところから7番の河村ノエルがディフェンスラインへの楔(くさび)となった。

また、このシーンでは本橋の個人スキルも光った。河村の楔のシーンの次のフェイズ、狭いサイドでボールを受けた本橋はステップからエッジの青柳潤之介のビッグゲインを誘導した。

本橋の活かし方としては、こういった形も望ましい。狭いサイドで少人数同士の攻防にすることによって、本橋の瞬間的にズレを使う技術が生きる。

個人的に気になった点としては、この構造性を活かすために、より10-12番の連係を極める方向性が良いのではないかと思う。12番である大町はそのポジション特性からコンタクト優位のプレイングを見せることもあるが、結果として本橋が単独でアタックを作り上げなければいけないシーンが続き、構造をうまく使うことができていなかった。

<接点で強さを見せたディフェンス>

ディフェンス面では、終始帝京大らしさを見せていた。接点に強く、そして速いタックルとブレイクダウンワークによって、筑波大は明確に苦戦していた。

特に気を吐いていたのが7番の河村と、8番に入ったカイサ・ダウナカマカマだ。どちらも速く、それでいて力強いタックルで相手のアタックを寸断していた。

特に河村は顔を出すシーンが際立って多く、筑波大のチャンスシーンを河村のプレーひとつでひっくり返していた。

ブレイクダウンでのワークレートも非常に高く、惜しくも(相手が)ペナライズされるところまでは至らなかったシーンも多かったが、ブレイクダウンに対して積極的に仕掛けていた。

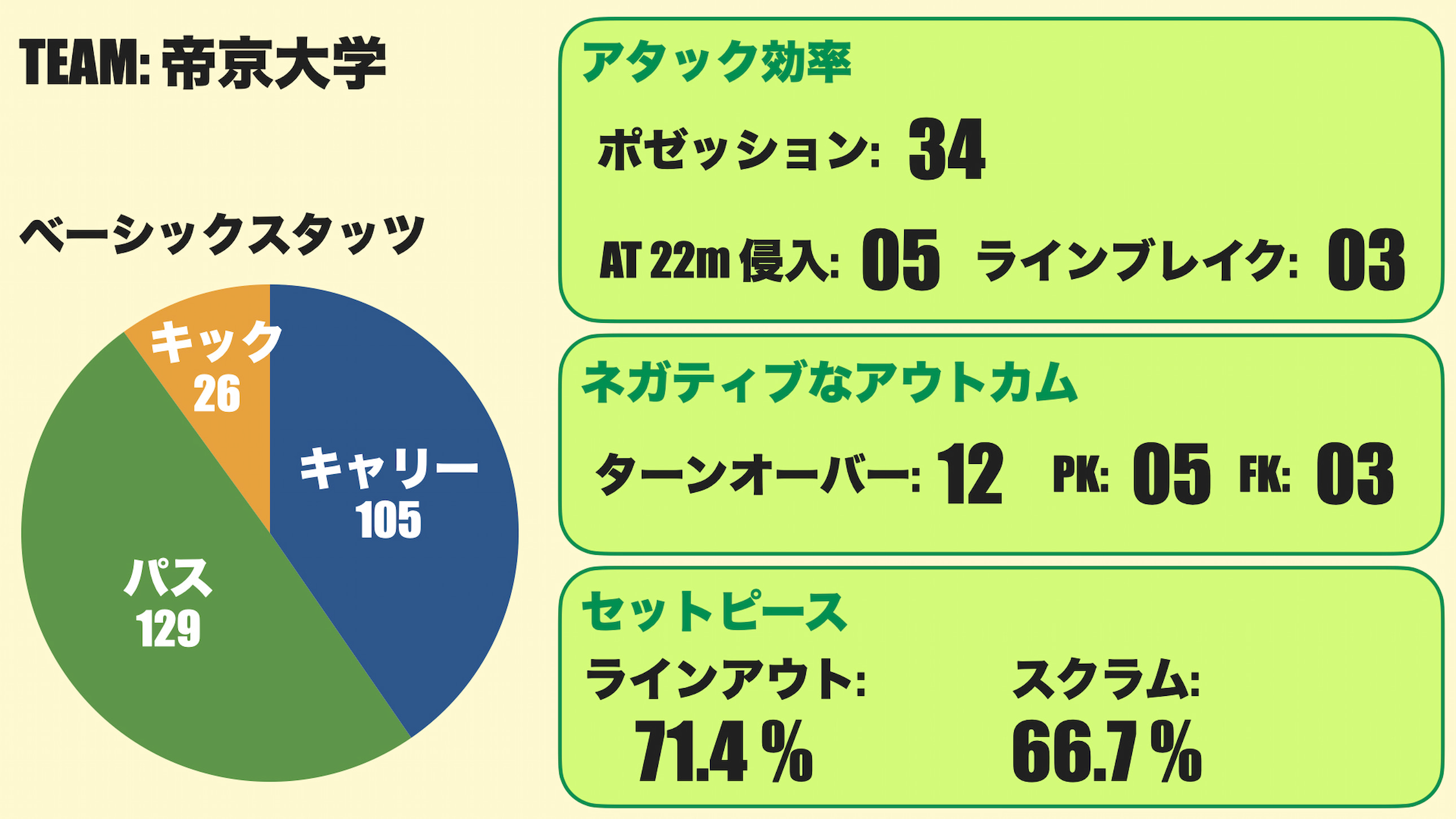

◆数値で帝京大学のラグビーを見る。

それでは帝京大のスタッツを見ていきたいと思う。

ベーシックスタッツを見ると、キャリー105回に対して129回のパスが見られている。これはパスとキャリーに比率になおすと1回のキャリーまでに1.23回のパスが生まれていることを指す。一般的な水準が1.5付近であることを考えると、非常にキャリーに重きを置いたアタックであることがわかる。

特に後半は72回のキャリーに対して80回のパスと比率はさらに小さくなっており、パスを重ねないアタックだった。

このことから、アタックの傾向として9シェイプが中心となっていたことわかる。9シェイプはSHから1つのパスで主にFWの選手がキャリーをする動き。特に終盤にかけての連続攻撃の際に、9シェイプが好んで用いられた。帝京大のアタックは展開にも強みを発揮するが、4点差、ラストプレーというところで、攻撃的なアタックができなかったと想像できる。

アタック効率の部分では、34回のポゼッションに対して敵陣22メートル内への侵入回数が5回と、かなり控えめな回数となっている。前述したようにキックを主体としたエリアの取り合いで後手に回り、敵陣深くに入れなかったことが数値的にもわかる。

また、ラインブレイクもほとんど生み出すことができていない。帝京大は攻撃的なアタックで前半戦を戦ったが、中盤からのブレイクができない、ゴール前での決定率も高くないとなると、勝利につながる確率はぐっと下がってくる。

セットピースも苦戦傾向にあった。基本的には最低限80パーセント以上をキープしたいところで、それを切っている。5回のセットピースで1〜2回ポゼッションを生み出すことができないと考えると、修正は必至だ。

◆筑波大学のラグビー。

筑波大は大物喰いのチームでもある。順位としては毎年中位程度ではあるが、上位校を破るシーンも見せてきた。

◆質的に筑波大学のラグビーを見る。

筑波大が勝利を収めた要因として、以下のようなものが考えられる。

・キック主体のエリアコントロール。

・最終盤のディフェンスでの接点。

・セットピースとモールの安定。

これらを踏まえながら、試合展開を振り返っていきたい。

<キックをうまく使った試合運び>

筑波大は、キックをうまく使って試合を動かしていた。中盤のアタックが滞ったシーンでは早い段階でキック戦略に移行し、相手を自陣に止めるような試合運びを見せた。

なぜ、キックが重要な意味を持ったのか。それは単純な話で、「自陣深くに入られなければ得点は(基本的には)奪われない」からだ。すべてのチームは、いかに相手に自陣深くに入られないようにするか、ということを考える。

帝京大の強さは、中盤からのディフェンスを砕くような攻撃力もそうだが、強靭なFWによるゴール前での接点での戦いも脅威。筑波大としては、帝京大をこの「強いエリア」に入れないことが重要な課題になる。

その対応策として、筑波大はキックの比率を上げていた。中盤で目立ったゲインが図れないと見るや、キック体勢に移行し、特に敵陣の奥に蹴り込むようなキックを見せた。帝京大のバックフィールドの配置の影響もあり、相手を背走させるようなキックが多くあった。

キーになったのは10番の楢本幹志朗のプレイングだ。キックが比較的多く見られる試合展開の中で、キーになるキックを見せることになった。目立って長距離砲のようなキックを見せたわけではないが、11番の内田慎之甫のキックと合わせて効果的に働いていた。

特に楢本、引いてはチームの判断の良さにも繋がるシーンとしては、終盤にハイパントを連続して狙っていたシーンだ。楢本は中盤から何度もハイパントを蹴り上げた。

意図は断言できないが、結果としてこの判断は、帝京大のアタックを長時間、自分たちの陣地深くにとどまらせることに成功した。

このシーンでのハイパントオプションがなぜよかったかを考えると、成功しても失敗しても、相手を敵陣深くに押し込めることができる点が挙げられる。

内田を走らせて再獲得を狙う動きもあったが、その動きは必ずしも成功しなくてもいい。

ハーフライン付近からボールをパント気味に蹴り上げれば、ボールの多くは敵陣22メートルラインの少し手前あたりに落ちる。つまり、ダイレクトに蹴り出すことが難しい位置でもあり、かつそこからボールを動かそうとすると、時間がかかってしまうような位置関係だ。それが筑波大にとっての、ちょうどいい時間の使い方になった。

<ディフェンスの質>

ディフェンスの質、つまり「相手のアタックを前に出さない」という観点において、筑波大は非常に質の高い戦いを見せた。低く、精度高いディフェンスだ。

中盤での高いディフェンス精度によって、そもそも一連のアタックの動きの中で自陣深くに入られることはほとんどなかった。入られたケースは、ペナルティによってキックを蹴り込まれたことによるラインアウト等々のアウトカムだった。

数少ない自陣深くに入られたフェイズにおいても、筑波大は良いディフェンスを見せた。自陣深くに入られたポゼッションのうち、耐え切れなかったのは一度きり(序盤のインターセプトからのトライはカウントが難しい)。非常に高い水準でディフェンスを遂行することができていた。

<改善が望ましい要素>

個人的にはいくつか改善が望ましい要素があると思っている。

代表的なものとしては、プレッシャーを受けたシーンでの不安定な繋ぎだ。筑波大は接点で上位校と戦えるようになったとはいえ、得意としているとはいえない。そのため、接点で激しくプレッシャーを受けるようなシーンがあると、アタックがかなり不安定になる。

特に、無理に繋ごうとした結果パスが乱れたり、ブレイクダウンでボールの置き方が不安定になったり、プレッシャーに対して必ずしも適切な対応ができているとは言えない。繋ぐことが筑波大の強さの要素のひとつではあるが、無理にそうすることでハンドリングエラーが起きることも十分に想定される。

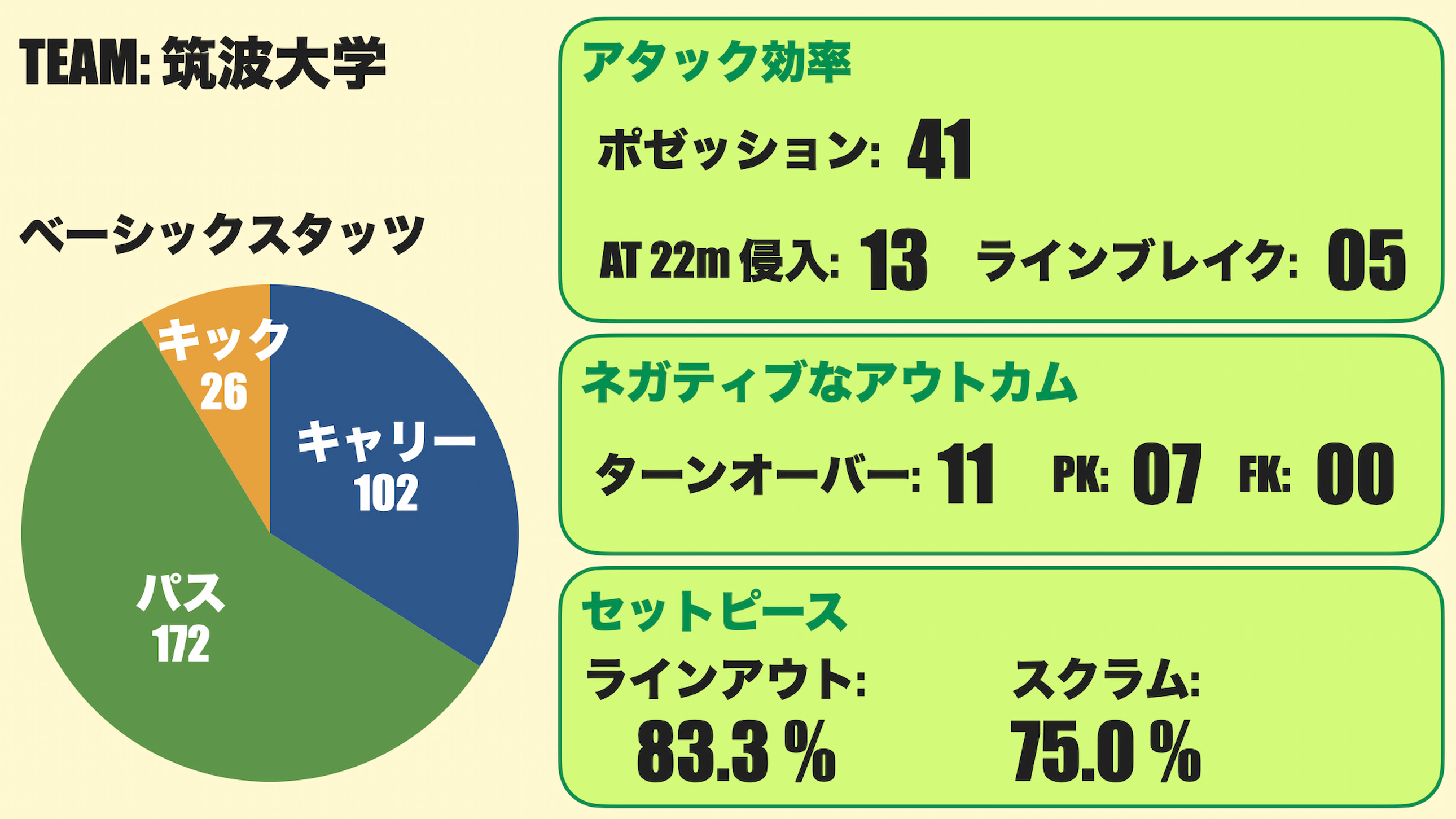

◆数値で筑波大学のラグビーを見る。

筑波大に関してもスタッツを確認していこう。

ベーシックスタッツからは、102回のキャリーに対して172回のパスが生まれていた。パスとキャリーの比率に直すと1.69となり、パス優位のアタックをしていたと言える。

筑波大は繋ぐ意識が強く、パス回数が多くなる傾向にあるチームなので、かなり納得感の強いスタッツだ。

特に前半に関しては、50回のキャリーに対して90回のパスが生まれている。非常にパスに偏ったアタックをしていた。その動きが必ずしも当たっていたとはいえないが、ボールを動かすことを狙う意識の強さが伝わる。

アタック効率を見ると、41回のポゼッションに対して13回の敵陣22メートル内への侵入が見られていた。キックのみのポゼッションも一定数あることを考えると、3回に1回以上のペースで敵陣深くに入ることができていたとわかる。

その侵入回数に対し、トライ数を増やしていきたいところだ。現状は13回敵陣深くに入りながらも、3回のトライだった。決定力を上げることで、敵陣に積極的に入ろうとする動きがさらに意味を持つようになる。

セットピースは安定感があったが、スクラムに少し不安が残るといったところか。一進一退の攻防を見せてはいたが、できれば80%以上の成功率にしたい。

◆まとめ。

筑波大は今シーズン2度目のビッグゲームを演じた。13-39と敗れた早大相手に苦戦した点(接点の攻防など)も安定感を増している。今後の試合で、さらに集中力を研ぎ澄ませていきたい。

帝京大としては痛い1敗になった。ここから続く上位校との試合の重要度がさらに増す。連覇に向けて、落としていい試合はない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。