経験値不足が露わになった試合とも言える。

10月18日におこなわれたJAPAN XVの試合は、オーストラリアA代表に7-71という大差で敗れた。

やろうとしていることが見えなかったこともない。ただ、点差を考えると間違いなく何かが足りなかった。

◆JAPAN XVのラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

<アタックの基本戦略>

JAPAN XVのアタックの戦略性のうちで私が感じられたものを挙げるとすると、CTBを有効活用しようとしていたこと。特にポッドの活用の部分で、CTBをポッドに組み込むことで動きに違いを出そうとしていた。

CTBをポッドに使うことで得られるメリットには、ポッドを作るスピードが安定することがある。パスワークを使ったボールの動かし方に安定感も出る。その結果、ポッドの使い方に多様性が生まれ、単純にポッドを当てこむ攻め方だけではなく、複雑な動きも可能にしていた。

また、基本的にアタックの「決め」の部分、相手に圧力をかけて揺さぶりたいと思っている場面は、外側のエリアだと見えた。内側の工夫は外側に仕掛けるための布石や準備であり、外側のスペースを使ってプレッシャーをかけた。

そのため、中盤のポッドを使ったアタックでは、主にテンポを取ることを目的にしていたとみる。そこで完全に崩すというよりは、ポッドを使うことでアタックのリズムを取るイメージだ。

<作っていきたい構造>

作っていきたい構造も予測できる。前半21分の矢崎由高のトライが代表例だ。少ないフェイズのうちに外側で仕掛け、矢崎の個人技も相まってスコアにつなげた。

その構造を見ると、複雑なことをしているわけではない。簡単にまとめると「階層構造」と「アングル」だ。表と裏の関係性を作り、矢崎が少し内方向にアングルをつけるように走り込むことで対面の選手に対して重心的に上回り、完全なラインブレイクが生まれた。

これをある程度一般化すると、作りたい構造としては、エッジ方向に20〜25メートルほどのスペースがあり、相手と5対4のような人数比ができていることが望ましい。矢崎のトライのシーンでは相手のWTBが上がるか待つか、少し動きに遅れが出ていた。その結果、狭いスペースながら数的優位性が生まれてチャンスにつながった。

狭いスペースでは、単純なシングルラインでは崩れ切れないことがある。しかし、JAPAN XVはこのスペースに対して1つの階層構造、1人がダミーで走り込んで裏を通す動きを見せたことで、矢崎のアングルをつけた走りが打ち勝った。

<現実に起きた構造>

しかし、必ずしもその狙った構造を作れていたわけではない。多かったのは、グラウンドの半分よりも長い幅の中で、10人規模のアタックをするようなシチュエーションだ。スペースに対する人数比としては前項で述べたものとそう大きな違いがあるわけではないが、小さいスペースに対するディフェンス戦略と大きなスペースに対するディフェンス戦略は変わってくる。

大きなスペースを使うことによって、「決め」の部分までに時間がかかるデメリットも考えられる。つまり、「ここでアタックを決めたい」と思えるような位置が外側にある分、そこまで仕掛けるのに時間を要する、ということだ。

相手は時間をかけてディフェンスをすることができる。もちろんそれ以外の工夫によって相手ディフェンスラインが崩れているケースも考えられるが、JAPAN XVの狙う位置が外側にある分、そこを攻めるまでにかかる時間を使って修正できなくもない。

30メートルほどの幅に6人が並ぶようなシチュエーションも見られた。その状況では、ある程度構造化ができれば崩すチャンスも生まれていたが、多くは単純なシングルラインで、表と裏の関係性がない、シンプルなラインになっていた。

こちらも、ディフェンスとしてはそこまで難しいタスクではない。グラウンドに対して中盤の位置であれば、全体的に少し下げられたとしても、スコアされるリスクは少ない。ある程度プレッシャーをかけながら守れる状況だった。

それ以外の現象としては、ポッドにCTBを置く選択肢により、浮いたFWが生まれていた。アタックラインに参加しているように見えるが効果的なオプションを取れておらず、もしくは、そもそもアタックラインに参加できるような立ち位置ではないという状況だ。

かなりもったいない状況だ。基本的には、相手をラックに巻き込むことができており、あるいは、キック対応のために相手は複数人を裏に下げている状況。そのため、普通なら数的優位性を作りやすいが、浮いたFWがいると、その優位性を活かすことが難しくなる。

【ディフェンス様相】

<ディフェンスの基本的なイメージ>

JAPAN XVのディフェンスの基本的なイメージは、中程度のプレッシャーをかけながら守るような形だ。一部のチームで見られるような、全体が激しく前に出るディフェンスや、外側が大きく被るようなディフェンススタイルではない。

また、相手のポッドに対して仕掛けるような形のディフェンスをしていることも多かった。ポッドの先頭に対して強いプレッシャーをかけることで、そこで押し込まれないようにしているように見えた。

結果として、波打つようなディフェンスラインになっていた。ポッドに対しての突出した圧力と、中程度のプレッシャーをかけるような動きにより、外側にスピードの差異が生まれていた。

<ディフェンスの問題点>

71点奪われたディフェンスの問題点は、そう難しいものではなかったように感じる。攻撃側の構造化によって動的に動かされた=崩されやすい状況が作られたというより、相手に対するノミネートがずれていた時にゲインされていた。

基本的には相手1人に対し、ディフェンス側も1人で抑える。これをノミネートと言うが、JAPAN XVでは相手1人に対して2人がノミネートすることによって、数的なぶれが生まれていた。その結果、位置的・質的優位性を取られたり、1人に対して2人が仕掛けることで局所的な数的優位性を許していた。

また、ディフェンスラインのコネクションも少し甘かった。流れで前に出過ぎる。隣の選手との連動ができていない。結果、相手にスペースを与えてしまう場面があった。特にポッドへの突出した圧力により、その周囲で動かされた時に対応が遅れるシーンも散見された。

それ以外にも、特にネガティブトランジション、ターンオーバーや、自分たちからのキックによってポゼッションが動いた時のディフェンスに課題が見られた。

目立ったのはキックを蹴るシーンで、キックチェイスに向かう最初の選手や最初のラインは熱心に前に出ていたが、その動きを追うチェイスラインが非常に不安定だったこと。最初のチェイスが抜かれると、そのまま後続のラインまで崩されるシーンが目立った。

◆日本代表のデータを分析する。

【プレイングネットワーク】

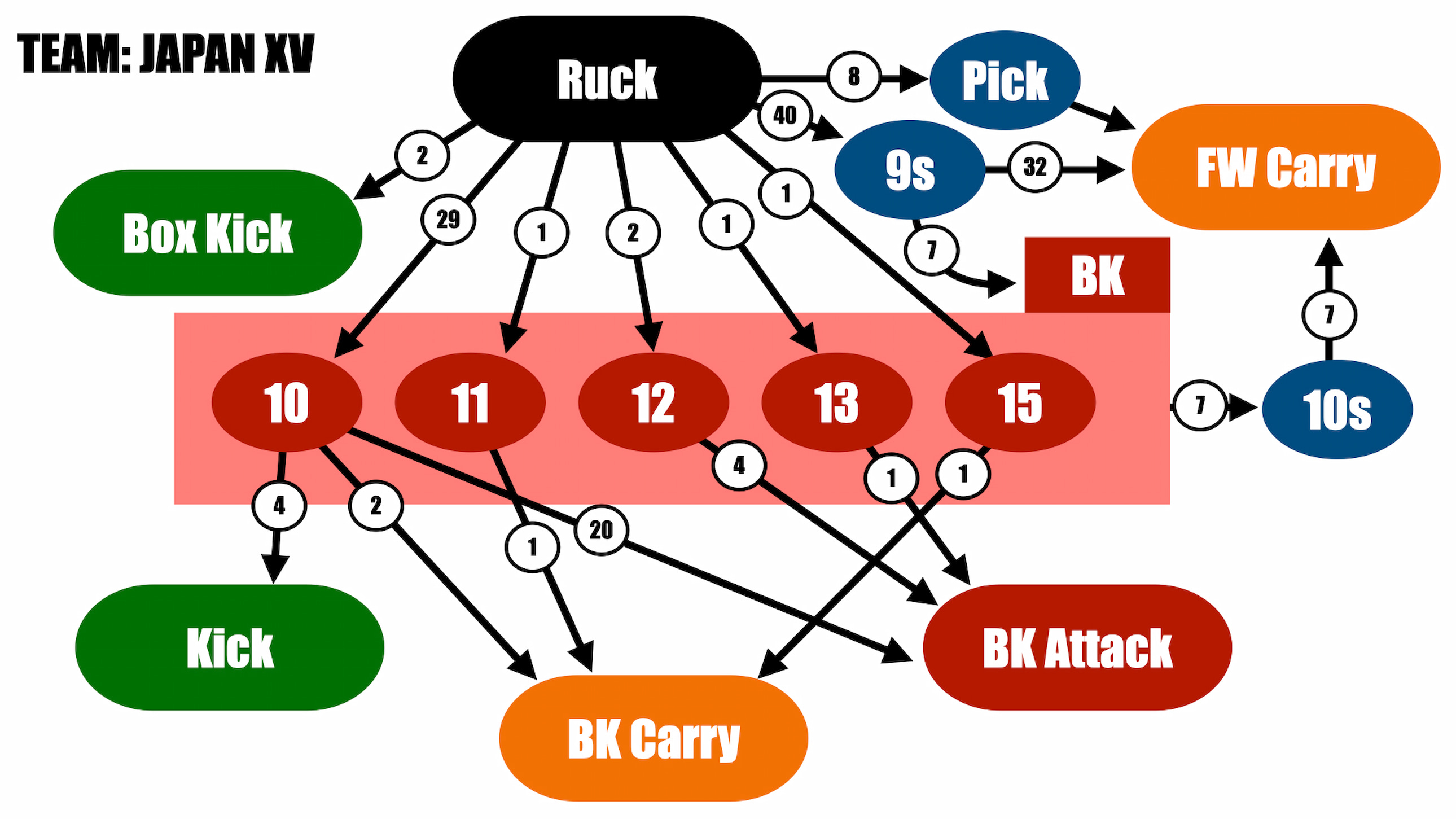

それでは今回もネットワーク図を見ていこう。

10番にボールが集中する基本的な形だ。それ以外の選手は、ほとんどのシーンでラックからダイレクトにボールを受けるシーンがない。中楠一期がうまくボールを動かしていたことがわかる。

15番に矢崎というランニングに重きを置いた選手が入っていたことも、もしかすると全体に影響していたかもしれない。これまでの日本代表では、15番にSO系の選手を置くことが多かった。サム・グリーンや松永拓朗といった選手だ。そのため、15番のボールタッチも多くなっていた。

12番は久しぶりにシオサイア・フィフィタが入ることになった。12番と13番をこなせるタイプのCTBで、チャーリー・ローレンスや中野将伍とも少し違うキャラクターをしている。しかし、今回の試合ではあまりハマらなかったか。ただ、ポッドでの役割では、いい動きをしていた。

9シェイプは、一般的な比率としては少なめだった印象を受ける。BK陣へのボール供給も多く、ポッドを使ったアタックの重要性は少し低かった。そのぶん展開が多く、外側のエリアで打開を狙っていたと分かる。

ボックスキックも少し少なめだっただろうか。前半は北村瞬太郎、後半は土永旭と少しタイプが違うSHが入ったことも影響しているかもしれない。どちらかというと、展開傾向に力を発揮していたように見えた。

◆まとめと展望。

課題は山積みだろう。71点の失点はもちろん、敵陣ゴール前に入ったあとにトライにつなげられないシーンも何度もあった。ラインアウトの成功率も、スクラムのペナライズも課題になってくるだろう。

ポジティブでいることも必要ではあるが、冷静に結果を受け止めることも求められる。

今回の試合で見られた課題点は良くも悪くもシンプルな部類に入る。相手に崩されたり、圧倒されて負けたわけではない。そこが悔しい点であり、冷静に見ていく必要がある。

次週はオーストラリアの本隊、正代表との試合になる。日本を代表するチームとして、同じ試合を繰り返すわけにはいかない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。