パシフィックネーションズカップ2025の日本×カナダが8月30日におこなわれた。前半終了の時点(17-10)では、日本代表の苦戦、敗戦という予想もあったのではないか。

しかし後半は、そういったネガティブな予想を吹き飛ばすような圧倒的な勢いを見せ、57-15という最終スコアとなった。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタックの様相】

概して、うまくいっていたといって差し支えないだろう。

超速ラグビーを謳う日本代表のラグビーらしい、判断とリズムに優れ、接点で前に出ることのできるラグビーを見せていた。

〈基準となるアタックシステム〉

アタックの基準となるのは素早いラックリサイクルと展開だ。スターティングだった藤原忍も、後半に投入された福田健太も、どちらもリズムの早い展開を得意としている。

カナダ代表はランキング下位のチームであり、ディフェンスで激しく詰めてくるようなプレイングは見せていなかった。その結果、比較的ボールを受ける選手が余裕を持った状態で選択をする事が可能であり、FW中心のポッドでは前に出ることができた。また、余裕が生まれることで大きく展開する判断もしやすかったのではないか。

FWを主とした集団、ポッドに関しては少し特殊な様相もある。それは、12番や13番といったCTBの選手がポッドの中心、先頭に立ってキャリーをするシーンも見られていることだ。

12番に入ったチャーリー・ローレンス、13番に入ったディラン・ライリーは、共に走力も体の強さもある選手で、ポッドとしての役割でも十二分な働きを見せていた。

CTBの選手がポッドに組み込まれた状態でアタックをすることのメリットもある。本来ポッドを構成するFWの選手は8人に限られ、最大4つのポッドを作ることができるが、多くの場合ではエッジのポッドはFW1人とBKの選手といった組み合わせになる。

しかし、CTBをポッドに組み込むことで単純計算からも参加できる人数が増え、外側のエリアでも複数人のFWで構成されるポッドを作ることができる。

〈セットピースからのアタック〉

セットピースからは積極的に展開する様子も見せている。個人的に気になった点としては、12番と13番のどちらがより内側でプレーしているかによって、選択肢を決めているのではないか、という予想だ。

その時々によって、12番のローレンスが内側に立ったり、13番のライリーが内側に立ったりしていた。前者の場合はローレンスからFWやライリーへの繋ぎを含む接点を作る動き、後者の場合はローレンスをハブにした外展開を見せていたように思う。

接点を作る動きに関してはある意味コンタクトが前提になるので別の話になるが、後者の外展開に関してはいい動きを見せていた。

両エッジにはマロ・ツイタマ、石田吉平といった、タイプは違うが走力のある選手が揃っている。スピードのある15番のサム・グリーンが後方から外に開くようにボールを受けることで、相手を切りながら両エッジでの勝負を仕掛けていた。

〈苦戦した前半、修正した後半〉

前半に関して言えば、間違いなく苦戦していた。昨年度圧倒していた相手だけに、いろいろな部分で微調整がうまくいっていなかったのかもしれない。

ハンドリングエラーが重なり、チャンスのシーンでトライを取り切れない状況が続いた。

アタックとは別問題だが、オフサイドをはじめとするペナルティも生じ(試合終了時で12の反則)、なかなかリズムに乗ることもできなかった。

気になった点は、大きく展開したシーンが挙げられる。今回の試合でプレイメーカーの李承信は、早い段階でフライパス、大きく味方を飛ばすようなパスで大外の選手にボールを供給していた。

このプレーは人数が余っている外に早くボールを渡すことで勝負をしやすくするといった効果もある。ただ、他方で飛ばすようなパスによって相手ディフェンスはスライドが間に合う側面もある。

後半は入替えで投入された選手たちや、アタックの様相の変化によって圧倒する流れを作ることができた。スクラムで圧倒できるようになったことも大きい。

後半、正確に言えば前半の途中から、不要な大外への展開は減ったように感じる。もちろん外での勝負も見据えているが、一気に大外まで飛ばすパスではなく、ハンズパス、いわゆる一人ひとりが仕掛けながらパスを放る動きに切り替えた印象を受けた。

結果として大外の選手がディフェンスラインを超えることができ、ゲインが担保されていたのではないか。

〈注目したいプレイヤー〉

アタック面の中で、今回の試合が初キャップとなった選手2人に注目したい。

まずはチャーリー・ローレンスだ。相模原ダイナボアーズでも12番をつける選手で、小柄な体格ながら体の強さを見せている。

今回の試合の中でも、12番をつけて出場した。

ローレンスが12番をつけることのメリットとして、アタックのカードが増えるという点が考えられる。ウェールズ戦で12番をつけた中野将伍ももちろん優れた選手だが、中野はどちらかというと接点の部分に強みを持つ。キャリーの回数が相対的に増える傾向にあった。

ローレンスはキャリー、パス、キックのバランスがいい。特にキックは状況判断やスキルで高い水準を見せており、裏に蹴り込むシーンの多かった日本代表の試合運びの中で、一つのカードとして効果的な働きを見せていた。

もう一人は、後半途中から出場した廣瀬雄也だ。11分の出場だったが、これまでの活躍ぶりを日本代表でも見せるようなプレーもあり、また新しい役割としてのプレイングも見せていたように思う。

廣瀬は明治大学在学時から12番としてプレーしていることが多い。スピアーズ船橋・東京ベイでも12番としての役割が期待されていると見ていいだろう。

しかし、後半29分に交代が告げられたのは13番に入っていたディラン・ライリーであり、その後の廣瀬の動きを見ても、13番に比較的近いような役割を果たしていた。

13番としてのプレーも遜色なくこなしており、エッジでのキックを使った打開も、中盤でのローレンスとの連携による接点も、どちらも安定感を持ってこなしていた。

【ディフェンスの様相】

前半こそ競り合うような展開にはなったが、ディフェンスで大きく崩されるようなシーンはほとんどなかったのではないか。その分、ペナルティやハンドリングエラーによるチャンスの喪失とエリアの交代の影響が大きかったとも言える。

ディフェンス自体はそう複雑なものではなく、ポッドに対してはしっかりとプレッシャーをかけ、外方向へのアタックには面で圧をかけるといった基本的な考え方に沿ったものだ。

タックルの精度自体も非常に高く、Rugby Passによるスタッツでは96.5パーセントという数値を叩き出している。非常に良い数値だ。

接点で負けている要素もない。相手のポッドを抑え込み、BKのアタックも空間を埋めることで前に出さずに完結させていた。

カナダ代表のアタックのカードの数も少なく、シンプルな構造に終始していたこともあり、苦戦した様子は見受けられなかった。

一方で終始苦戦していた様子を見せていたのが「ハイボールの処理」だ。

カナダ代表はある意味徹底、見方を変えれば「それしかなかった」ようなハイボールを多く使っていた。15番のシェーン・オリアリーからのハイボールや、9番のジェイソン・ヒギンズからのボックスキックが目立っていた。

日本代表は、恐らく相手から蹴り込まれた多くのハイボールをクリーンにキャッチすることができなかった。スペースに落下したり、競り合って取り切られたり、競り勝ったがボールをこぼしてしまうようなシーンが続いた。

悪い言い方になってしまうが、カナダ代表相手でさえハイボールの処理で苦戦すると、今回のような試合展開になることが分かった。テストマッチを戦う強豪国は当然、このことは織り込み済みだろう。対戦時には、間違いなく狙いを定めて蹴り込んでくる。

自分たちが蹴り込んだボールであればキック&プレッシャーで着地時に激しくプレッシャーをかけることでペナルティを獲得したりすることにもつながる。

しかし、相手から蹴り込まれたボールを安定して確保できなければ、生まれるのは相手のポゼッション。修正を急がないといけない。

◆日本代表のデータを分析する。

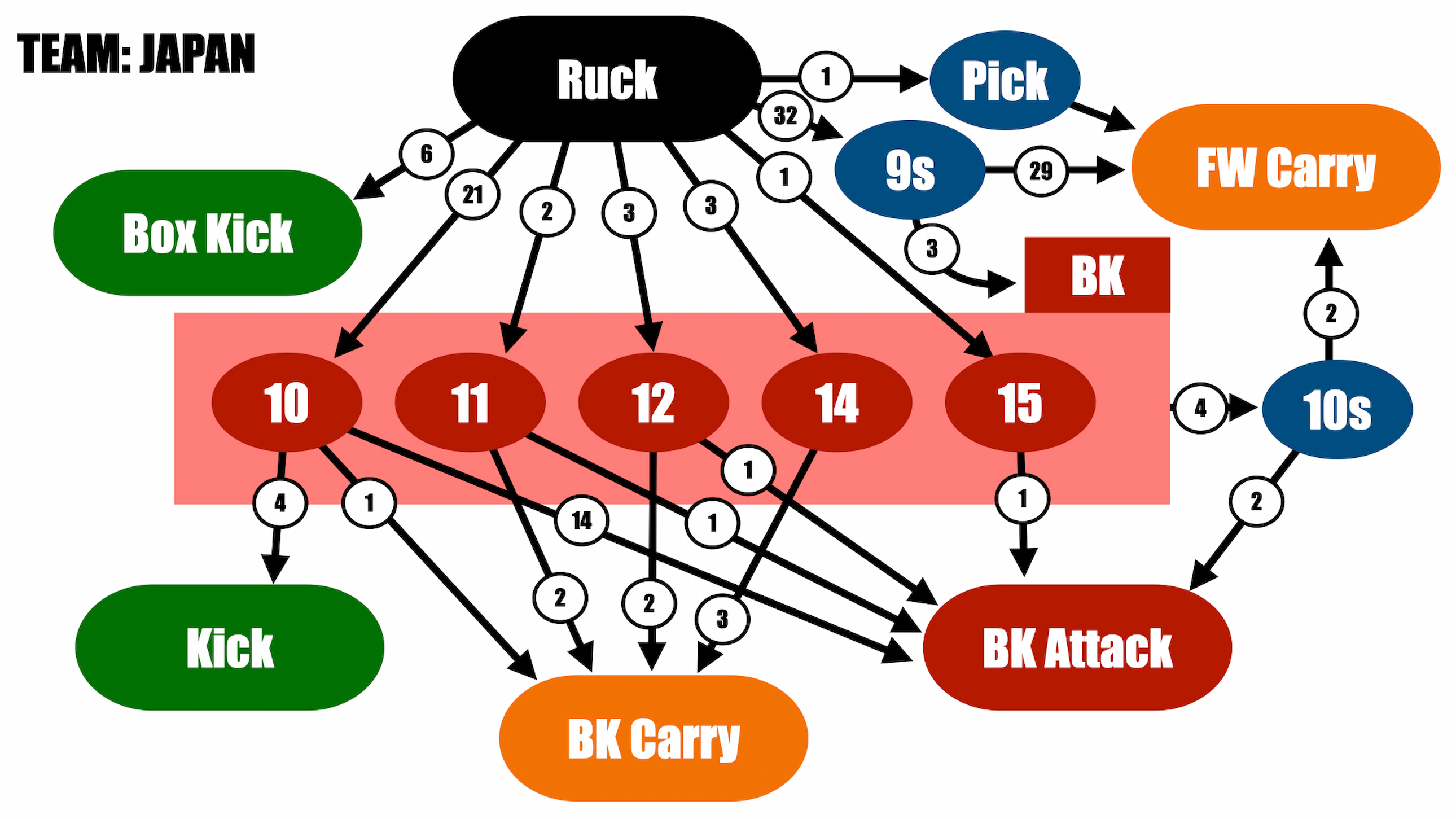

【プレイングネットワーク】

それではプレイングネットワークを見ていこうと思う。

プレイングネットワークは、ラックを起点にしてどのようにボールが動いていったかを示す図となる。

以下のようなことが言える。

・10番起点のボールフローが多い

・ラック回数に比して9シェイプも比較的多い。

・階層構造をはっきりと使ったシーンは多くない

10番の李承信が基本的にはボールを動かす起点となり、展開をコントロールしていた。ラックからボールを受ける回数も、当然ながら最も多い数値を示しており、ボールを動かすことに徹していた。

自身でキャリーに持ち込むようなシーンもあまり多くはなく、安定してアタックラインに参加していた。

ラック回数に対して9シェイプが比較的多いことに関しては、試合の中で用いられ方のムラはあったように思う。時間帯というより、攻撃を繰り広げているエリアによって変わっていた。

ゴール前は特に多く用いられていたエリアだ。ゴール前だけではなく、敵陣22メートル圏内に入った頃から9シェイプを多く用いる傾向にあり、展開して空間に対してアタックするというよりも、9シェイプでアタック位置を詰めて接点で勝負をしていた。

9シェイプ、また時には10シェイプにはシーンに応じて12番のローレンスや13番のライリーが参加していた。効用に関しては前述した通りではあるが、CTBを組み込んだポッドによってアタックのペースの向上、ハンドリングスキルによるボールフローの安定感が見られていた。

階層構造、具体的にはボールの出し手に対して表と裏の2パターンの受け手が存在する構造については、目立って有効活用されていたようには見えなかった。試合を通じて5回というのは、比較的少ない。

要因を想像すると、カナダ代表のディフェンスシステムによる影響も考えられる。

カナダ代表のディフェンスシステムは、近年多くのチームが採り入れているブリッツディフェンスのようなシステム、相手アタックラインに対して激しく詰めるような動きは、あまり見られなかった。どちらかというと少し前に出て様子を見ながら、外方向に流していくイメージだ。

そのシステムに対して階層構造で深さを作りながらアタックをするのは必ずしも効果的とは言えない。相手の待ちの姿勢に対して深さを出しても、動きをチェックされるだけでズレは作りにくい。

そのため、ある程度ダイレクトなボールの動き、つまり浅めのアタックラインで接点を押し込むことが効果的に働いていた。アタックラインをあまり下げないことで、相手の待ちに対してアタック側から空間を詰めるようにしていた。

本当の狙いは読み切れないが、そういう理屈付けで説明することはできる。

◆まとめと展望。

試合終了時には大きい点差をつけることに成功していた。特に後半はアタックの修正でボールが適切に動くようになり、足の止まったカナダのディフェンスに対して揺り動かすようにボールを動かすことができていた。

しかし、前半のようなラグビーが見られたことも事実。相手がランキング下位のチームだからこそ7点差のリードを保つことができたが、強豪国相手には間違いなくそうはいかない。

特にハイボールの処理に関しては、喫緊の課題だろう。カナダですら積極的に狙ってきた選択肢だ。ランキング上位のチームは間違いなくもっと効果的に狙ってくる。

夏のテストマッチを見た読者の方々も、そんなイメージを持っているだろう。

相手のディフェンスに助けられた面もあった。

カナダのそれは、優しい方だった。体の強さには一目置くべき点もあったが、空間を力で埋めてくるようなディフェンスをしてくるわけではなかった。あまり積極的には前に出ず、相手を待ち構えるようなディフェンス。近年のトレンドでは、より攻撃的に面で圧力を加えてくる。

勝利を一旦喜びたい。

ただ、修正できる点は多数残っている。パシフィックネーションズカップのファイナルラウンド(順位決定トーナメント)、また、秋のテストマッチで戦うランキング上位国を見据えた修正が期待される。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。