Keyword

8月下旬開幕のワールドカップ(以下、W杯)を控えた女子日本代表(以下、Sakura15)の国内最後の強化試合であるスペイン代表戦、第2テストマッチが7月26日(土)、東京で開催された。

Sakura15は前半12分の⑪香川のトライを契機に計5トライを挙げ、スペインに一度もリードを与えない完勝。W杯へ向けた応援ムードを最高潮に高めた。

第1テストと同じく、本稿アナリシスでもSakura15を取りあげ、W杯までの戦いを分析していく。私自身、女子代表を対象に分析したことは初めてであり、選手の特徴をはじめ様々な関連情報に詳しいとはいえない。そこで、現役選手でもありチームで分析も担当している横浜TKMの小島碧優(みゆう)選手の力も借りながらSakura15の戦いを追っていく。

今回は以下の3点について考えてみたい。

【1】前回同様に良かった点

【2】今回新たに成果として注目すべき点

【3】W杯へ向けた課題

【1】前回同様に良かった点

(1)セットプレーの安定

前回素晴らしい安定度を見せたセットプレーは今回も盤石。数的有利となり、バランスが崩れてしまったスクラムは数回アンラッキーな結果になるも、マイボールラインアウトは第1テストに引き続き非常に高い水準で安定していた(94%)。

またこの試合では特に相手ボールラインアウトで素晴らしいパフォーマンスを見せた。スペインはラインアウトの獲得率が63%。Sakura15は、相手が獲得した3回もSHへのプレッシャーをかけ、攻撃の元をことごとく断つことができた。

(2)反則数

前回も大きな差をつけたが、この試合ではさらにSakura15のディシプリンの優秀さが際立った(Sakura15が6、スペインは23)。スペインが2人のシンビンを出したことも含め、Sakura15が試合を通して安定した試合運びができたひとつの要因だろう。それだけSakura15がプレッシャーを掛けることができていた証である。

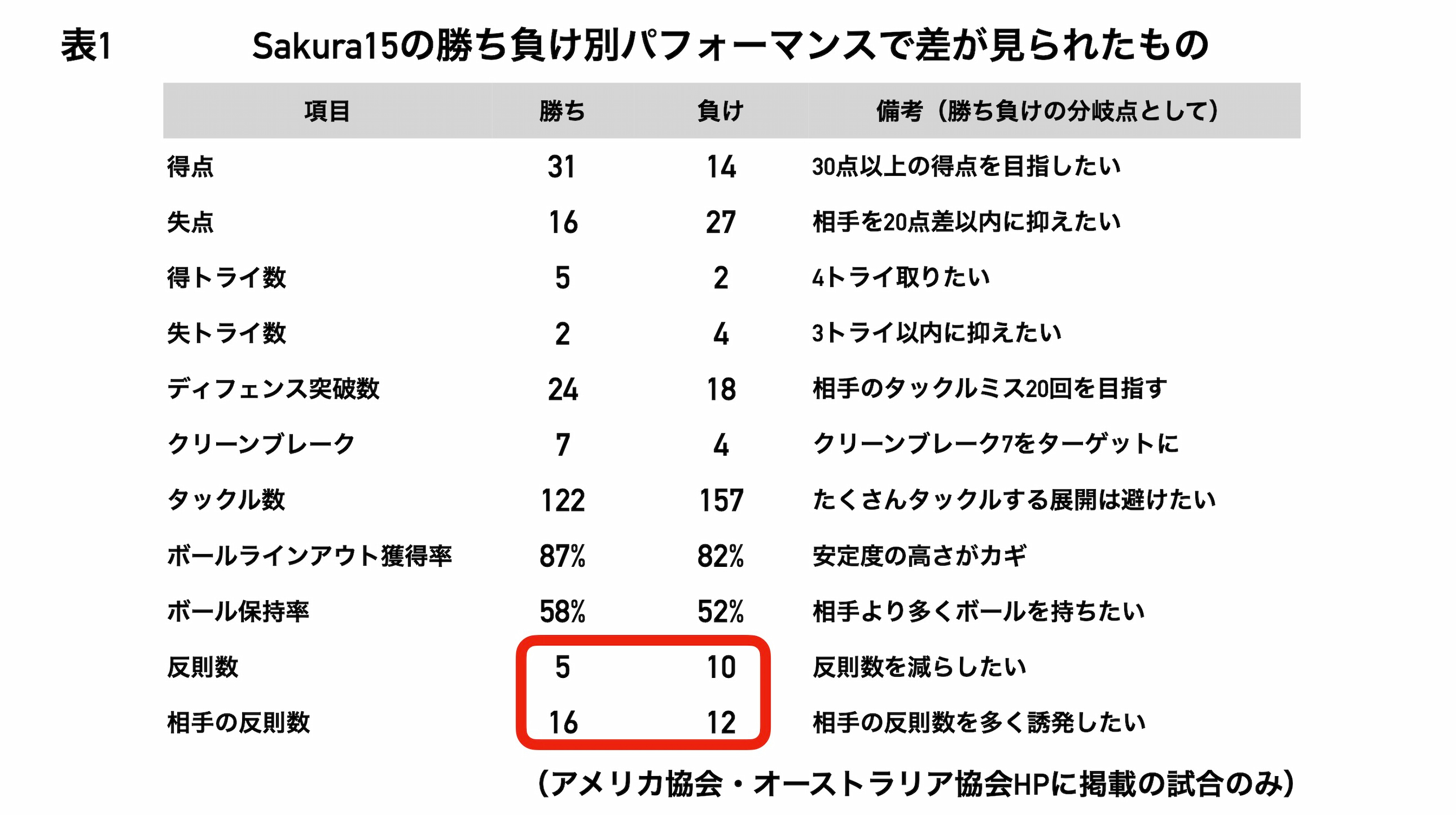

前半10分時点ですでにスペインの反則は7だった(Sakura15は0)。表1は過去3年間でのSakura15の勝ち試合と負け試合のパフォーマンスの平均値で差が見られたものを挙げている。反則数ではSakura15の勝ち試合は、負け試合時に比べ半数以下の5回である。また相手に関しては、約16回程度の反則を誘発する展開に持っていきたい。

【2】今回新たに成果として注目すべき点

(1)試合の流れを常に掴んでいた

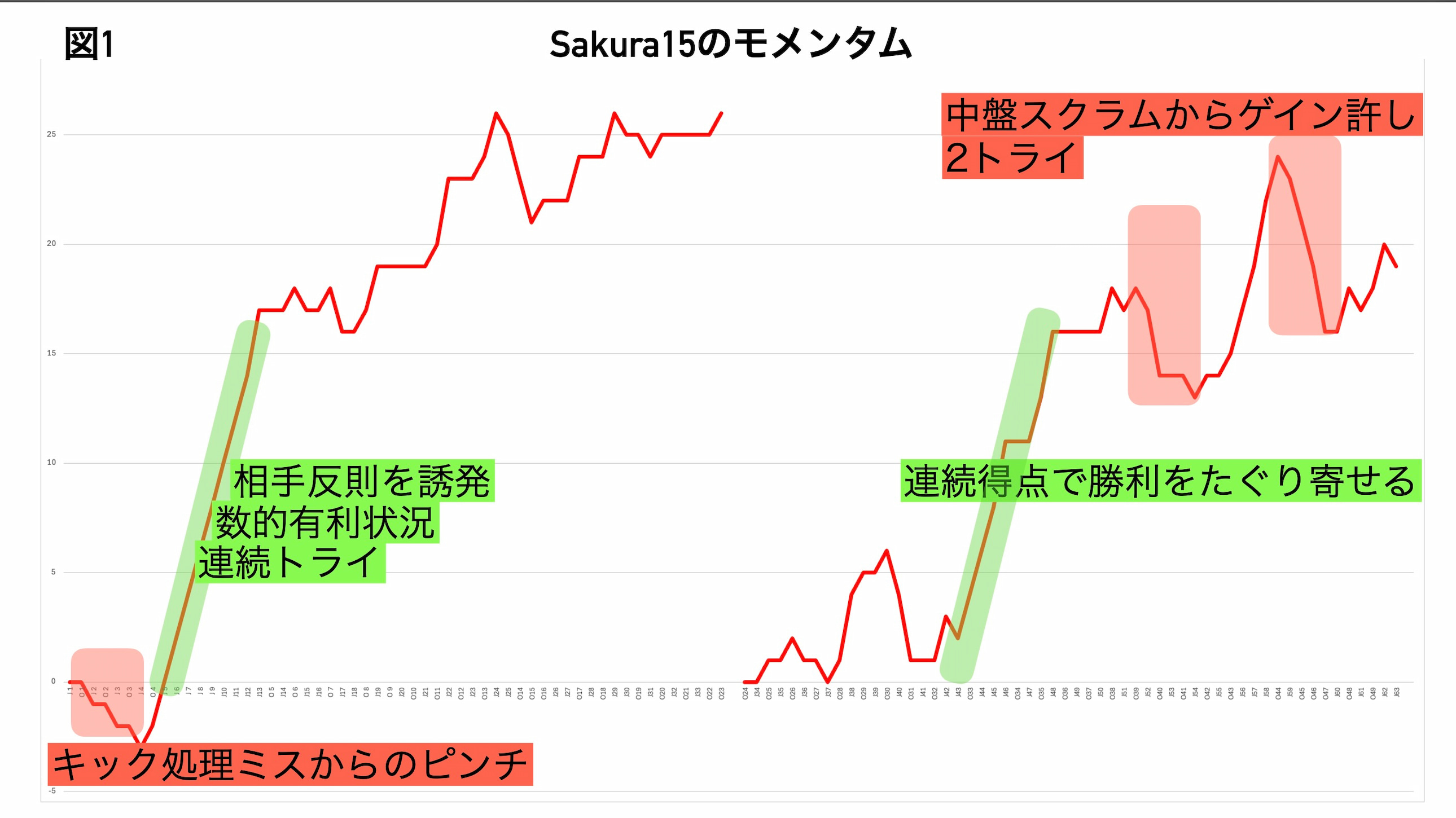

図1は前回も紹介した試合の流れ(モメンタム)を可視化したものである。今回はトライ3、PG成功3,反則獲得2、反則を与える−2、攻撃権喪失−1、キックミス−1としてSakura15から見たそれぞれのプレー成果を数値化し、試合の時間経過の累計を示している。

ご覧のとおりこの試合は、Sakura15がほぼ終始モメンタムを保ったまま、安定した右肩上がりの流れで勝利へ向かった。

特筆したいのが56分からの一連のプレー。トライを取り切れず、PG成功で20−5とした後のキックオフレシーブ。自陣からの脱出を意図したロングキックの場面だ。相手を背走させるキックに至るまでの⑪香川の低い姿勢でのドライブ、⑱永田の迅速なサポートも秀逸だった。自陣ラックからの⑰小牧のボールキャリーは、おおよそ15m前進。サポートもはやく、低く、⑩山本は前に出ているなかで楽々とキックする状況を作った。

ただその時は、前回課題としたチェイスラインのスピードに少し課題が残ったままで、最初のタックルミスでスペイン⑬に自陣に入られてしまう。しかしその後の防御の整備が良かった。Sakura15の選手たちはラックに吸い寄せられることなくディフェンスラインを幅広く保ち、⑰小牧の鋭いチョップタックルから⑲櫻井と②公家がダブルでジャッカル(スティール)成功。相手の反撃の芽を摘んで敵陣へ進み、その後の連続得点につながるきっかけを作った。

キックチェイスのタックルは、相手との距離が大きいぶん難しく、多少のゲインは許してしまうこともある。しかし、その後の防御体勢が崩れることなく、整え続けられたら大きなピンチを防げる。

Sakura15は防御態勢の再整備の点で改善が見られた。一人がミスしても整備し続ければ怖くない、自信を深めて本番でも力を発揮してほしい。

(2)ディフェンスブレイクダウン(スティール)

スペインのラック喪失は7(Sakura15は3)。そのうち5回がSakura15のスティールだった。

たとえば52分。タッチキックのミスからスペインがカウンターしてくる危険な局面で、Sakura15のディフェンスラインは冷静にしっかり前に出た。⑤吉村が教科書のような姿勢でスティール成功を果たした。

そして76分は、Sakura15のキックオフから。自陣から仕掛けるスペインに小さなキックを再獲得され、オフロードなどでゲインを許した。しかしその場面でもSakura15は、ディフェンス隊形を大きく崩すことなく、次に備えた。

⑱永田のタックルも素晴らしかった。その後、相手の内返しパスで難しい状況を作られるも、⑳ンドカも前に出てキャリアーを仕留め、⑦長田主将のスティールを生んだ。W杯で対戦する大きく強い相手にも、しつこく諦めない防御でスティールを量産したい。

次に、Sakura15のアタックに関する第1戦との違い、トライの傾向やボール展開の速さといった観点から、小島氏に以下のとおり分析してもらった。

◆アタックに見えた変化/スペースの活用が生んだトライ

第2戦も5トライを挙げ、スコアだけを見れば第1戦と似た展開に思える。しかし内容をひも解いていくと、Sakura15のアタックには確かな変化が見られた。

第1戦ではFWのパワーを軸にモールや近場の攻撃でトライを重ねたのに対し、第2戦ではバックスが決定的な仕事を果たす場面が増加した。フィールドを広く使いながらスペースを攻略する、「質的な進化」が見られた。

今回は、データやトライ傾向の変化からSakura15のアタックの進化に迫っていく。

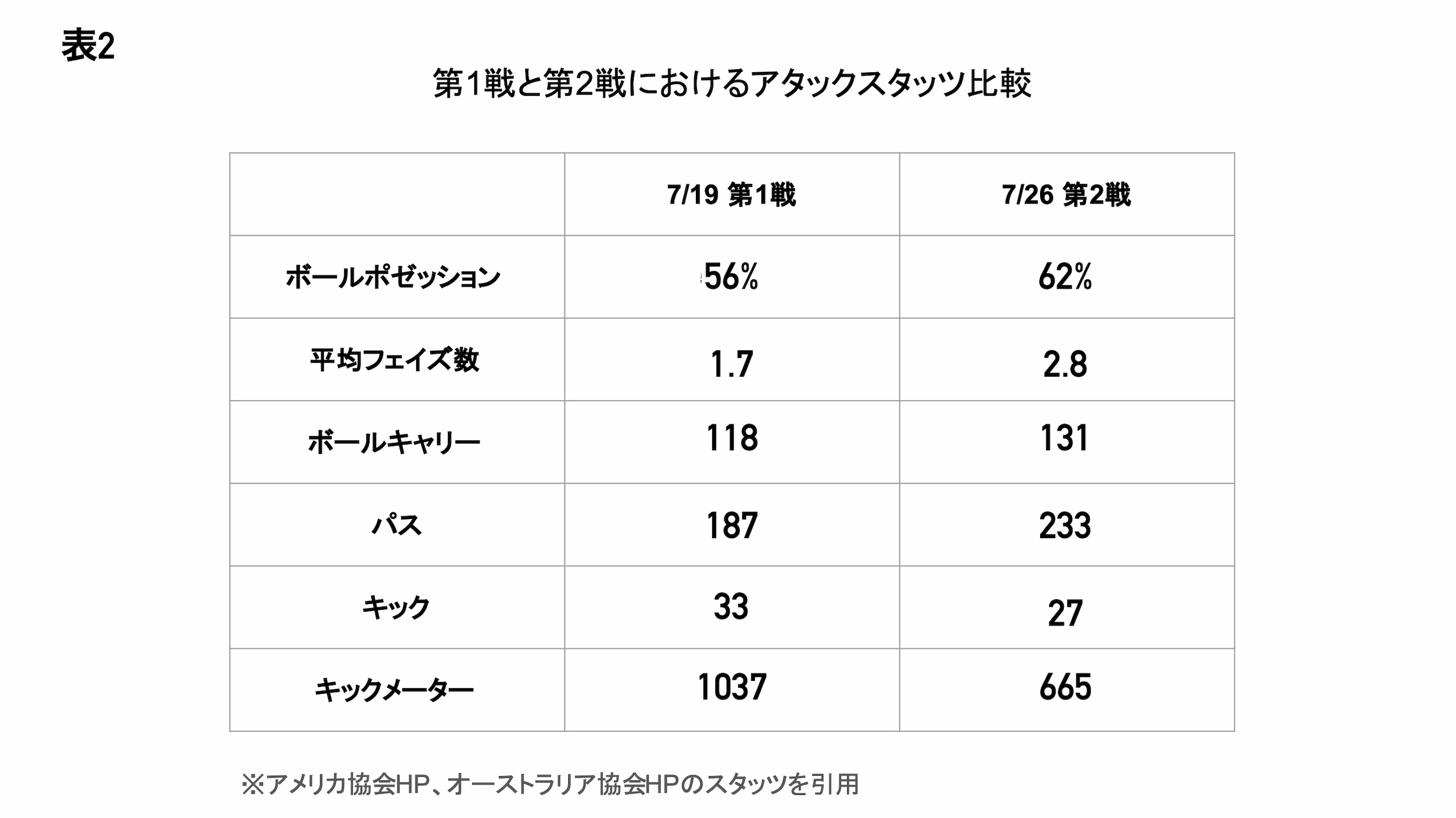

◆データで見るアタック傾向の変化(第1戦との比較)

第2戦ではボール保持率が上昇し、特に前半は70%という圧倒的な数字を記録した。より長くボールを保持し、自分たちのリズムで試合を支配する時間が増えていた。

平均フェイズ数やパス回数の増加からもアタックの継続性が高まり、複数フェイズにわたって相手の守備を動かし、スペースを攻略するスタイルが見て取れる。

また、キック回数やキックメーターの減少も特筆すべき点だ。第2戦では単にエリアを獲得するためのキックではなく、再獲得を狙ったスクラムハーフからのショートパントや、外側のスペースを突くキックパスなど、攻撃的な意図を持ったキックが目立った。

これらのデータからSakura15のアタックは、「攻撃を継続しながらスペースを攻略する」スタイルへと進化していたことが読み取れる。

◆トライ傾向の変化

第1戦では、5トライすべてがFWによるフィニッシュ。ラインアウトモールや近場の連続攻撃が中心で、フィジカルを前面に押し出したアタックが目立っていた。

一方、第2戦ではWTBが3トライを挙げるなど、トライの形にバリエーションが生まれ、ボールを大きく動かしながらスペースを活かす攻撃が展開された。

今回は、その中から特にスペース攻略が際立った3つのトライに注目する。

1)前半12分/ゴール前スクラムからのトライ

スペインの連続反則を誘い、ゴール前でのスクラムを獲得したSakura15。スペインはこの時点で2枚目のイエローカードにより13人となり、日本は数的優位の状況だった。

スクラムから⑧齊藤が右へ持ち出してラックを形成し、FWが近場を連続で突く。5フェイズ目、左サイドに3人余る数的優位ができると、素早くボールを展開し、⑪香川がトライ。

数的優位を正確に認識し、スペースを突いた形だった。

2)前半25分/ラインアウトスティールからブラインドサイドを突いたトライ

敵陣22mでのスペインボールラインアウトをスティール。直後のラックは6秒かかったが、その後のボールリサイクルは平均2.5秒とテンポが良く、連続攻撃につながった。

順目方向にFWを当てながら、逆サイド(秩父宮バックスタンド側)にできた数的優位を見逃さず展開。⑦長田が大きくゲインしラックを形成した後、折り返してオープンサイドへFWを1度当てたあと、再びブラインドサイドのスペースへボールを振り戻す。⑥川村のパスを受けた⑪香川が、2本目のトライを決めた。

ラインアウトスティールの影響で、スペインのFWがブラインドサイドに偏っていたこともあり、数的優位に加えてミスマッチも生まれた。起点のプレーとその後の展開がかみ合った見事なトライだった。

3)後半58分/ラインアウトからの連続攻撃で奪ったトライ

敵陣マイボールラインアウトからスタートし、㉓畑田が10mゲイン。そのまま順目へ展開し、⑭松村がさらにゲインして22m内へ侵入。

そこからFWがテンポよく3フェイズ連続で突き、ブラインドサイドに生まれたスペースを突いて⑳ンドカがゲイン。そのまま外側へとボールを繋ぎ、⑭松村がフィニッシュ。

一連のアタックでは平均2.5秒以内の速いラックスピードを維持。精度の高いラインアウトと素早いテンポで相手ディフェンスを崩し、理想的な連続攻撃からのトライとなった。

今回注目した3つのトライに共通して見られたのは、「速いラックリサイクル」「逆サイド(逆目)への展開」「数的優位の認知と攻略」という要素であり、Sakura15の「スペースを攻略するアタック」の具体的な形が見て取れる。

◆ラックスピードについて

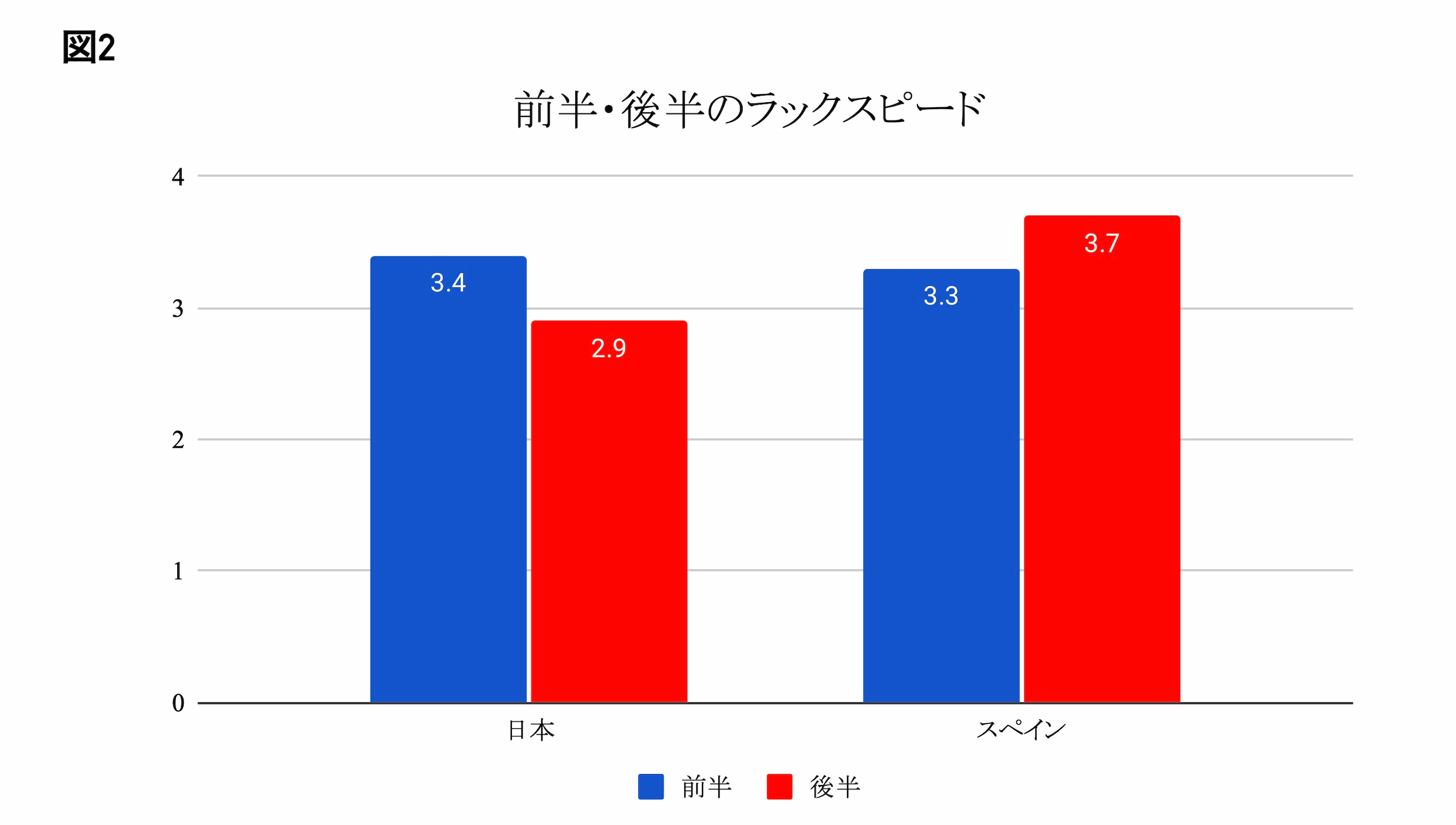

前半と後半におけるラックスピードの変化についても触れておきたい。

・日本:前半3.4秒→後半2.9秒

・スペイン:前半3.3秒→後半3.7秒

気温30度を超える夕方のコンディションの中、Sakura15は後半にかけてラックスピードを加速させた。一方、スペインは後半にかけて失速傾向が見られた。

交代出場の選手たちがテンポを落とさず、むしろギアを上げる働きを見せたことも、第2戦の勝因のひとつといえるだろう。

フィールドを広く使いながらスペースを攻略する「質的な進化」が見られ、トライの形に多様性が生まれたこと、後半にかけてアタックのテンポを維持し、さらに加速させたことは、今後の試合で“勝利の流れ”を自ら作る武器となっていくだろう。

スペイン代表との2連戦で見せたSakura15の進化に、W杯への期待はますます高まっている。

【3】W杯へ向けた課題

最後にSakura15の課題、プールステージ突破へ向けたカギとなる伸び代を以下3点紹介したい。

(1)22m内のディフェンス/相手の強引なパワープレーへの抵抗

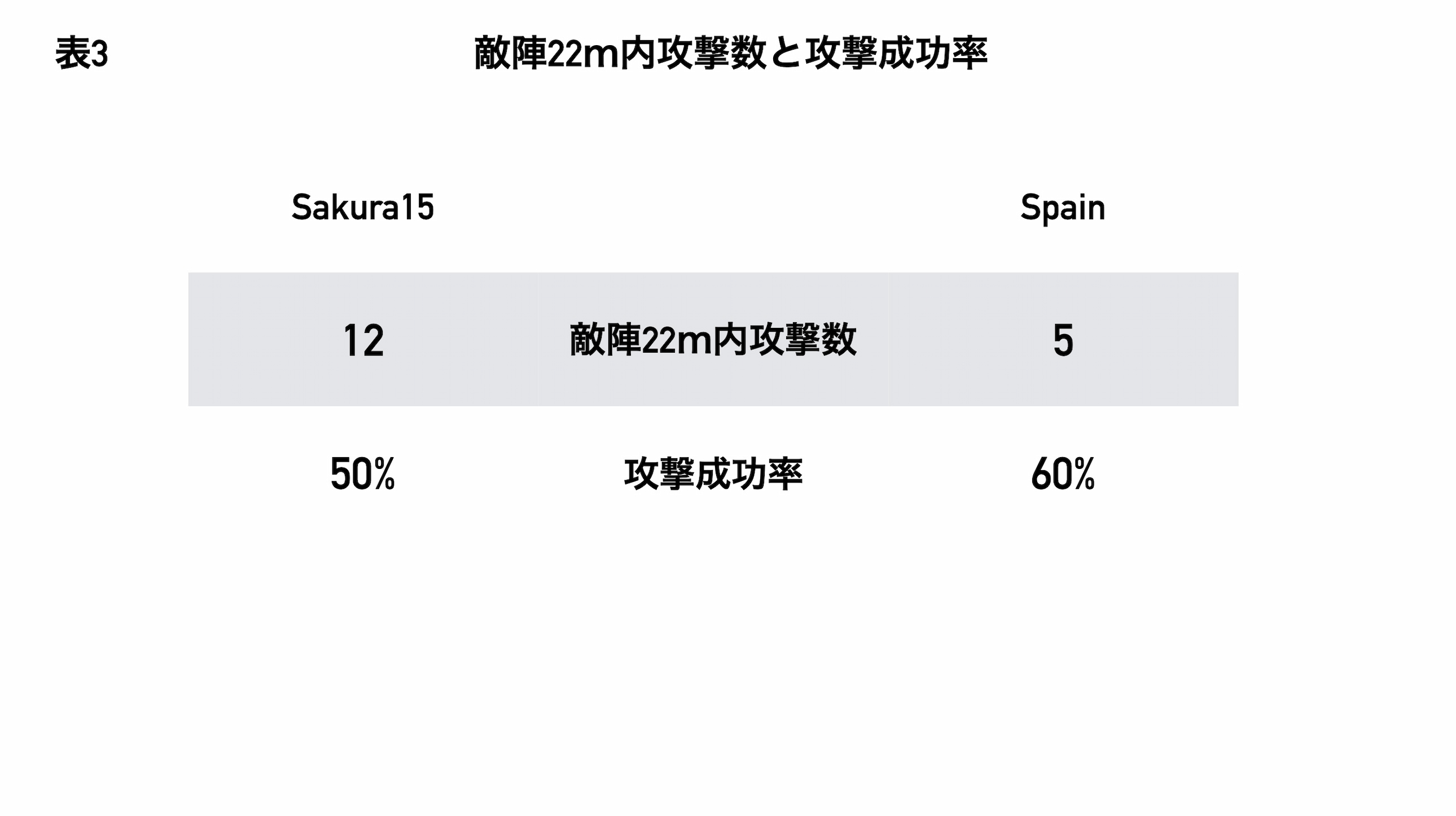

表3は両チームの敵陣22m内攻撃回数と攻撃成功率(得点に繋げられたか)を示す。Sakura15がスペインの2倍以上相手ゴール前の攻撃機会を得たこと自体は素晴らしい。しかし一方でスペインが僅か5回の機会を活かした点が気になる。

スペインの3回のトライを振り返ると、いずれも最後はFWのラックサイドを強引に持ち出している。フィジカルの優位性を前面に押し出したパワープレーに、Sakura15のタックルはやや受け気味になった。体格などの絶対的な差を埋めることは難しいが、低さやタックルテクニック、集団で統率の取れた防御をゴール前でも整えていきたい。

(2)スクラムディフェンス/相手キーマンを止めることとオフロードを許さないこと

後半与えた2つのトライはいずれも、中盤のスクラムから大きなゲインを許したことに端を発する。

そしていずれも相手の特定選手(⑬)のスピードやスキル、そしてオフロードによってSakura15のディフェンス網が破られた。昨今SHのディフェンスに関するルールが変わり、スクラムのディフェンスは以前より難しくなっている。各選手の役割・連携を強化し、相手のキーランナーにスペースを与えないようにしたい。まずは8月9日のイタリア戦へ向けて、修正を進めたいところだ。

またこの試合では、スペインのオフロード数が12回とSakura15(2回)を大きく上回った。タックル成功率こそ大きな差はなかったが(Sakura15が89%、スペインが90%)、オフロードを許すタックルも課題のひとつといえる。

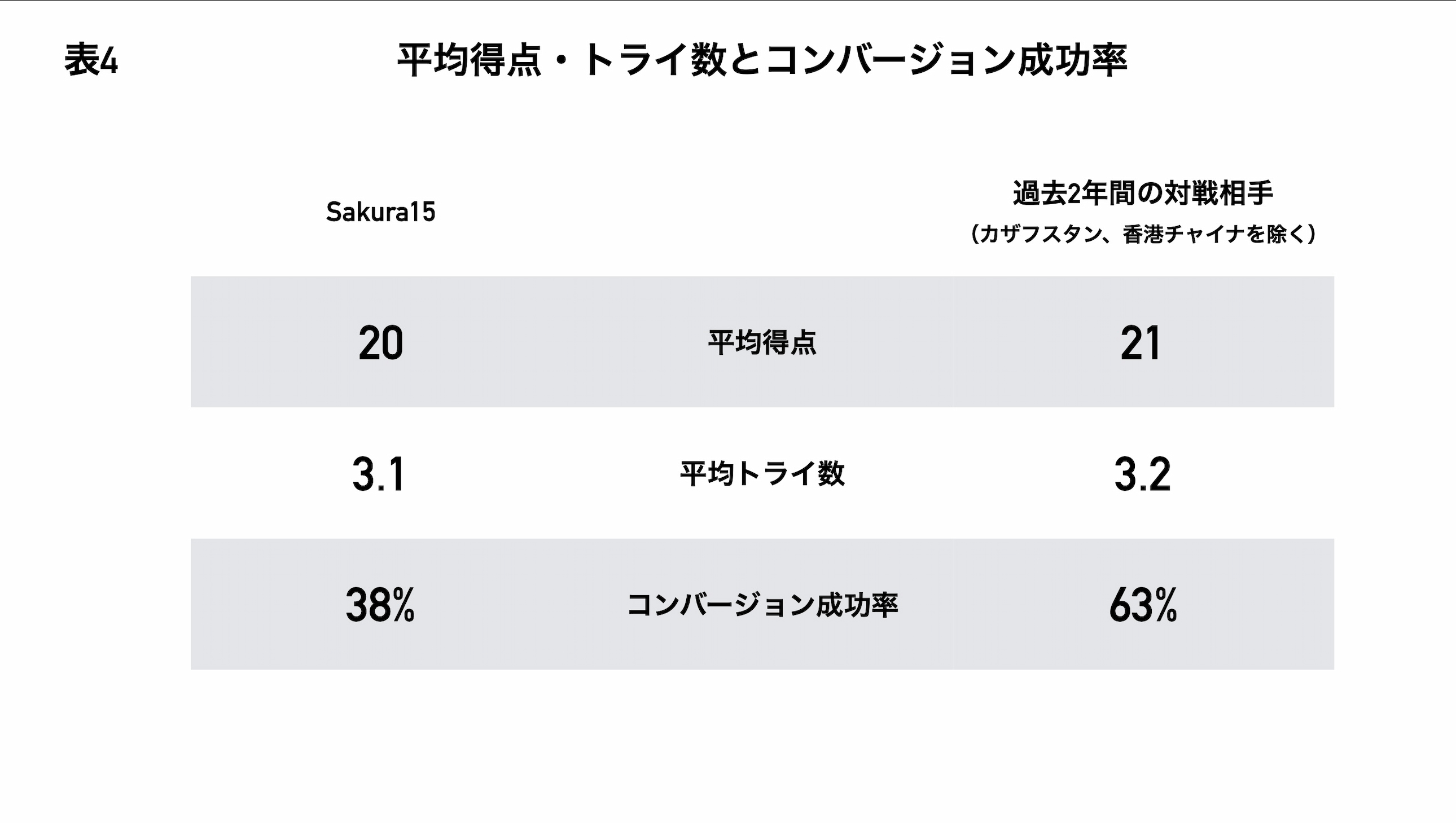

(3)コンバージョン成功率

今回の2試合合計で10本中3本と、30%の成功率だった(スペインは6本中4本成功で67%)。日本のトライはモールやスペースを大きく使うため、フィールドの端のケースが多く、キッカーにとって難しい位置からが多くなる。ちなみに表4のとおり、ここ2年間行われたテストマッチ(カザフスタン戦、ホンコン・チャイナ戦を除く)の平均コンバージョン成功率は38%(相手チームは63%)であり、この2試合に限らぬSakura15の課題のひとつだろう。

あくまで間接的な比較だが、昨年開催された女子の大会WXV2でSakura15は、スコットランドに13−19で惜敗した。Sakura15がW杯の初戦で対戦するアイルランドは、今年の6か国対抗でスコットランド相手に同じ6点差での敗戦(30−36)だった。

つまり両国の実力差は大きくなく、小さなところの差で勝負が決まる。キッカーは残り日数さらに準備を積み重ねて勝利の可能性を少しでも高めていきたい。また試合ではトライの際、あくまで可能な限りだがフィールド中央に回り込み少しでもキッカーを楽にさせてあげたい。

【PROFILE】

小島碧優/こじま・みゆう

2000年神奈川県生まれ。日体大から2022年に横浜TKM入団。ポジションは7人制ではFW、15人制ではFL。昨年度は主将と並行してチームの分析担当も務める。4月からアイルランドにラグビー留学、Railways Unionに所属。ラグビーは勿論、語学、アナリストスキルも学んでいる。

【PROFILE】

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。

![【上達とコーチングのヒント】石田吉平[日本代表]の抜く技術、闘うマインド](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/08/KM3_4897_2-1200x800.jpg)