Keyword

エディ・ジョーンズ体制2年目の2025年、本格的な国際試合の1戦目であるJAPAN XV(以下JXV)対マオリ・オールブラックス(以下MAB)の一戦が6月28日、秩父宮ラグビー場でおこなわれた。

日本代表は2月から大学生年代の強化鍛錬を積み重ね、そして5月からはリーグワンのシニア選手が合流し、強化を進めていった。

昨年勝利を挙げたMABに対してJXVは前半リードを奪うものの(17-15)、後半にトライを量産されて前後半合わせて9つのトライを許して大敗。試合後の下川甲嗣主将は「一貫性に欠けていた」とコメントした。

今回は主に、この言葉に注目し、何がどのように足りずに一貫性が失われていったのか、試合の流れと共に考えていきたい。

またキックの活用やラックスピードの速さも触れる。

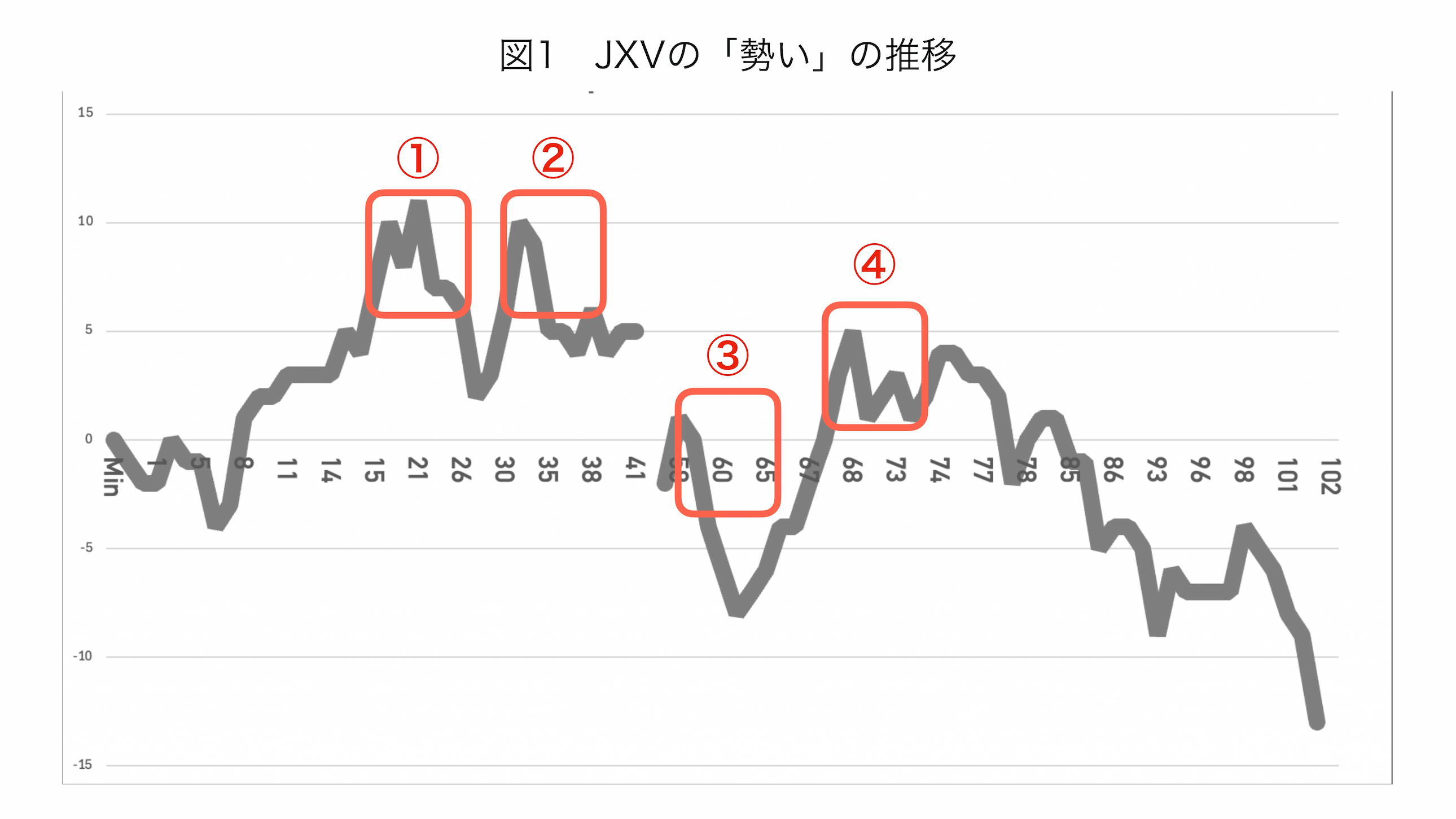

◆試合の勢いの推移。

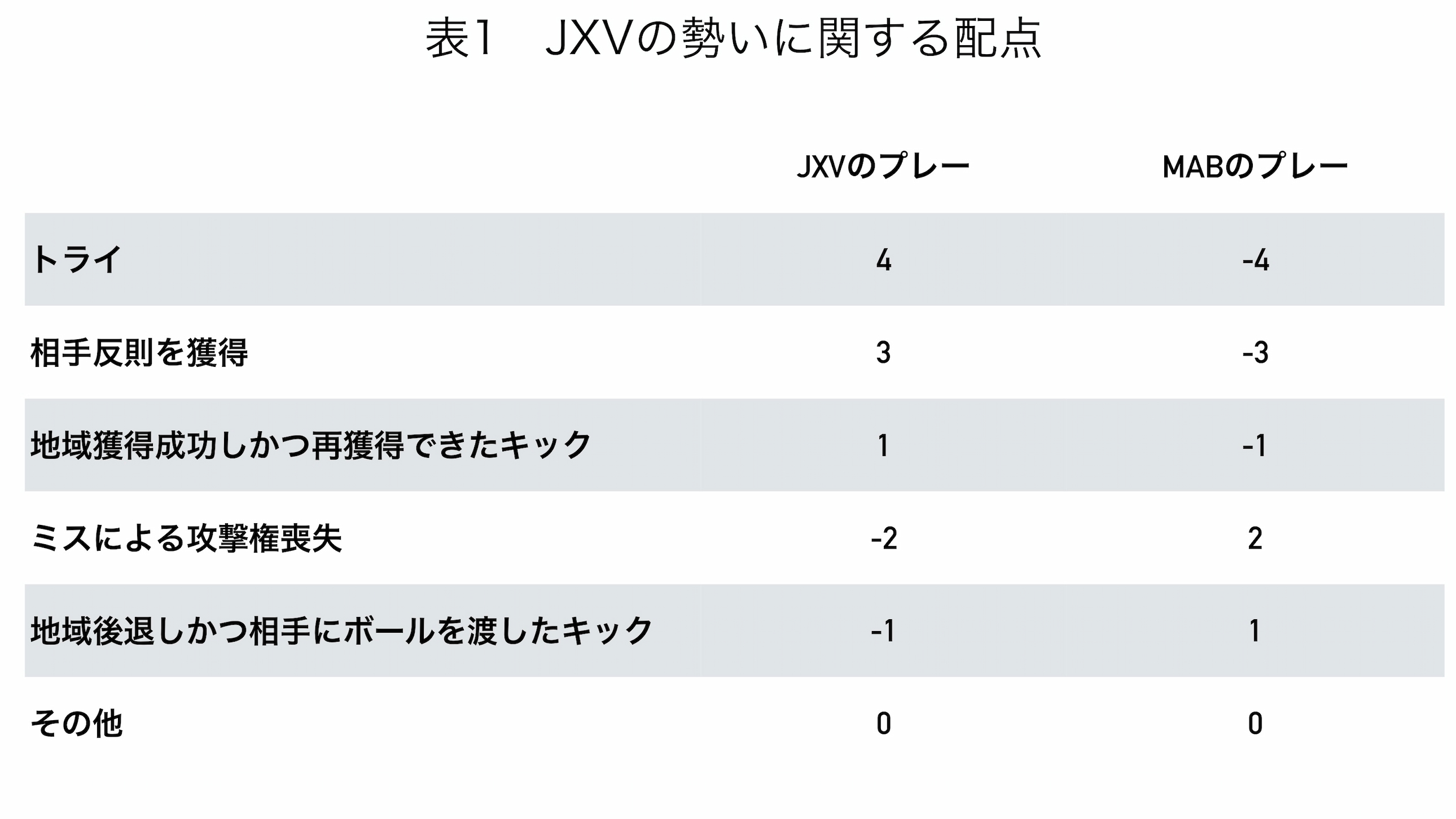

図1は80分間の試合の時間ごとの流れ、チームの勢いを視覚化しようとしたもので一般的にモメンタム(Momentum)と呼ばれる。この勢いの可視化についてはそれぞれのチームごとの基準に沿って様々な試みがなされている。今回は表1の配点に即してJXVの視点に立って振り返ってみる。

前半立ち上がりは膠着するが、すぐにJXVが右肩上がりになっている。26分付近で落ち込むも再び勢いを取り戻し、前半は日本に勢いがある中で終わった。

しかし後半すぐにJXVのモメンタムは低下した。一旦回復を見せたものの、65分付近でまたも勢いを失い、そのまま右肩下がりを続けてゲームを終えた。

今回はこの勢いのアップダウンの分岐点と思われるような4つの「キーモーメント」を取り上げる。そこでのプレー現象を見ていくことで、主将が感じた「一貫性」の実像に迫ってみたい。

1)キーモーメント①:前半22分MABのトライまで

まずはPGを沈めて10-0とリードを広げたJXV。その直後、キックオフレシーブからMABのトライにつながるまでをキーモメントに挙げたい。

キックオフボールを捕球した⑪植田は⑧青木へパス。突進力のあるFWにボールを持たせてゲインし、キッカーに余裕を与えるのは定石である。しかし青木は複数のタックラーに絡まれゲインできず、サポート選手も数名倒れてしまった。

次の⑩グリーンから⑫ローレンスへのパス(おそらく用意していた攻撃プレー)は、MABの③④の、忠実かつ厳しいタックルを浴びてさらに後退した。⑩グリーンは下がった中でボールをもらい、かつ利き足の右足めがけた⑨の猛烈なプレッシャーを受けて苦しいタッチキックとなった。結果、ほぼ22mライン上からのMABボールラインアウトとなった。

テンポよくラインアウトを確保したMABは⑦が前進、このブレイクダウンでJXVがあっさりと反則し、MABはPGを狙わずコーナーへタッチキックを蹴り、ラインアウトを選んだ。

モールの前進はJXVの素晴らしいモール防御で止まるも、その後の密集戦でMABが少しずつ前進していく。そしてJXVの防御配置に左右の人数差が生まれ、バランスを崩したところを逆サイドの大外へボールを振る。トライとなった。

コンタクトエリアで常に少しずつ優位に立っていたMABだが、象徴的なのは22分19秒頃のラックだ。ボールキャリアの前進はあまりなかったが、その後のサポートプレーヤー同士の攻防が違った。ダブルタックルでプレッシャーをかけようとするJXV⑥トゥポウに対し、MAB⑥が数メートル後方に押し返す。トゥポウを仰向けに倒した。

ルールの範囲内ギリギリのプレーかもしれないが、FW戦で優位に立つための素晴らしいプレー。⑥のレッグドライブが印象的だ。

その結果、トゥポウのポジショニングが遅れた。他の選手がカバーせざるを得なくなり、大外にスペースを与えてしまった。そのスペースにボールを運ぶMAB⑩ライハナのパススキルの高さも見逃せない。

陣地を進め、さらにリードを広げたかったJXVの勢いをそぐ一連のプレーだった。

2)キーモーメント②:前半34分MABのトライまで

次は前半の終わりごろ。JXV⑪植田が2つめのトライを挙げ、秩父宮が最高潮に盛り上がった後、これもキックオフレシーブからだった。ボールは⑪植田→⑧青木と渡り、今度は青木が3メートルほど前進した。そして次のフェイズで⑩から複数の選手による(これも恐らく準備した)攻撃プレーを仕掛ける。しかし⑫ローレンスから⑭平へのパスが通らずに落球。JXVゴール前5メートル上でMABのスクラムとなった。

このスクラムの1次攻撃は、⑨福田がタックルでしっかり止めた。しかし次のキャリアー、⑮に対して⑫ローレンスも激しくタックルに行ったのだが前進を許し、さらに次のランナー②に対しても④ウルイヴァイティのタックルが外れる。そのままトライを許してしまった。

JXVにとっては、非常に苦しい状況でのスクラムで防御しにくかっただろうが、コンタクトエリアでの劣勢もあり、簡単にトライを与える形となった。場内の雰囲気も少し沈黙する感じとなった。

つい3分ほど前に⑪植田が挙げたトライで17−10と勝ち越したばかりだった。コンバージョンキックは外れたものの、スコアは17−15とJXVのわずかなリードに。振り出しに戻る形となった。

3)キーモーメント③:後半2分MABのターンオーバーからのトライ

後半早々MABが得たゴール前、チャンスのラインアウト。しかし彼らのミスでJXV⑧がボールを得た。

青木はフィールド中央付近までおよそ7、8メートル前進し、MABのダブルタックルを受けながらもボールもコントロールできた。依然ゴールを背にするJXVは大外に展開しようと試みたが、結果的にそれが裏目に出てしまった。

⑩からボールを受けた⑭平はキックするか、パスするか、あるいは力強くキャリーするのかの選択肢のうちキャリーを選択する。しかしMAB⑦の強烈なタックルで後退する。そしてそのままブレイクダウンごとあっという間に掃除され、ボールを奪われてしまった。

⑬→⑤とつなぐMAB。JXVのタックルも甘くなり、⑤に5メートル以上前進を許してそのままトライを与えた。

一般的にターンオーバーなどでボールを奪ったチームは、すぐにキックで地域挽回を図るか、ランやパスでボールを動かして攻撃を続けるか、チームとしての状況判断が求められる。トライされた後、険しい表情で味方に腕を前に振ってみせていた(エリアを取るべきだったというメッセージか)副将のジェスチャーから推察すると、チームとしてはキック選択を求めていたのかもしれない。

JXVは逆転され、スコアは17−22となった。

4)キーモーメント④:後半11分

後半9分、JXVはシンビンで1人欠く苦しい状況だったが、相手反則を誘発して⑩がPG成功させる。20−22と2点差に詰めたあとのプレーだった。

キックオフボールを捕球した⑮竹之下が力強くそのままキャリー、その後⑥トゥポウがタックルをはじき返して3メートルほど前進してラックを作る。前進したままボールは⑨→⑩と渡り、キックを蹴った。

そこからMABのカウンターアタックが始まった。

まず⑮が、JXV⑭平のタックルを交わしてラインブレイクする。そして折り返す。⑨からボールを受けた⑥が大きくラインブレイク。このときMAB①が交錯してオブストラクションかと思われたがレフリーはスルーした。JXVも必死にタックルするが、ブレイクダウンでプレッシャーを与えられなかった。

そして6フェイズ目、⑮からボールを受けた⑩がJXVのタックルを交わしてインサイドに走り込み、サポートした⑨へオフロード。⑨が前進して倒された後に走り込んだ⑮にポップパスを渡し、インゴールへ飛び込んだ。PGで点差を詰めて丁寧に戦っていたJXVだったが、MABのスキルの高さにやられた。

この一連のカウンターアタックの中で4回見せたオフロードやポップパスといった、MABのプレーは見事だった。トライで点差はさらに広がり、20−29となった。

以上の4つのプレーが試合の流れ、JXVの勢いを失う点で大きなポイントになったと考えられる。

お分かりのように、ほとんどがキックオフレシーブから上手く地域前進を図れず、MABにチャンスを与えてしまった結果だ。PGを狙い、スコアしていくこと自体は国際試合の選択肢として決して間違っていたとは思わないが、そうした戦い方をする上では、キックオフレシーブの安定性が前提となる。

JXVが、つかみかけた勢いを失った理由、「一貫性」を欠くことになった原因のひとつは、キックオフレシーブからの地域脱出プレーの精度だったと言えるのかもしれない。

◆キックエラー率/JXV33% v MAB8%

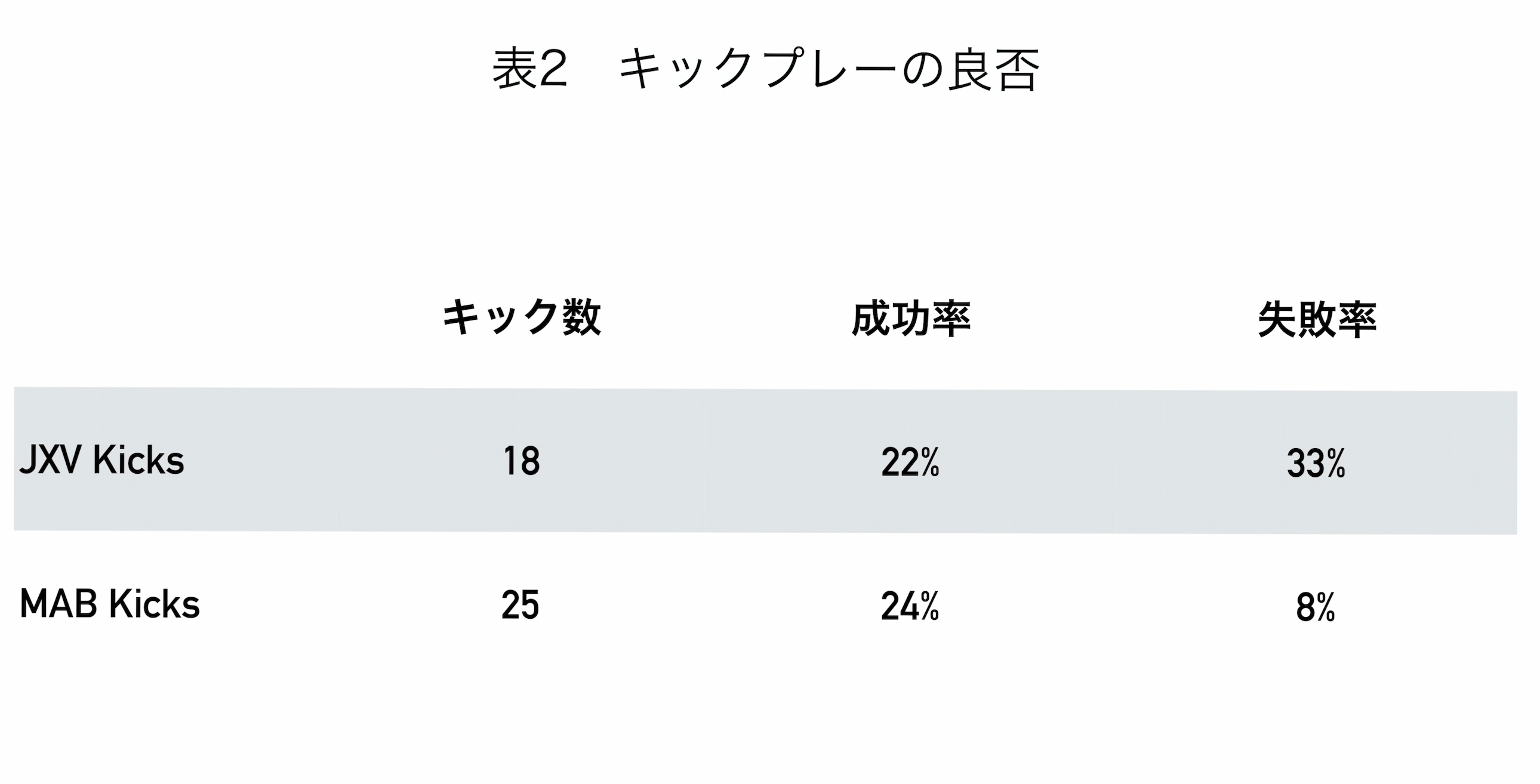

表2はプレー中のキックがキッカー側にとって、成功か失敗を示すものである。

ここでの成功とは、例えばキッカー側選手による再獲得や、相手に取られてもその相手にプレッシャーを掛けてタッチやインゴールに押し出したなどである。

失敗とは、例えばダイレクトタッチ、ノータッチキック、地域を回復できなかったタッチキックなどを指す。

表には示していないが、意図通りタッチに出したキックや、ロングキックがそのまま相手に捕球されるキックなどについては、成功でも失敗ともいえないものと捉えた。

この試合のJXVはいくつか効果的なキックができており、成功率については両チームほぼ変わらなかった(JXV22%、MAB24%)。特に前半13分、JXVのラインアウトをスチールされてピンチになりかけたところからのキックの応酬に蹴り勝ち、キックで大きく地域を獲得できた。

MABの小さいゴロキックを⑮竹之下が上手く処理し、蹴り返した。ボールはMAB⑩の頭上を越えて背走させた。これによってJXVは相手のキックに対するポジショニングが取りやすくなった。

そしてMAB⑩の弾道の低いキックは、⑪植田によって地面にバウンドさせることなく捕球。植田は⑭平にボールを託し、バックスタンド方向へ非常に精度の高いキックを蹴り込んだ。ボールを処理しなければいけないMAB⑩は、ボールを捕球できず、タッチに出た。

この日の会場は前半から、南側から北へ向けた風が吹いていた(つまりこのときはJXVとしては風下)。最初のラインアウト地点からおよそ40メートル前進した素晴らしいキックゲームだった。

しかしその一方で、失敗率ではMAB8%に対してJXVは33%。キック精度自体はまだまだ向上の余地があるといえる。

MABは派手なキックスキルを発揮したわけではないが、着実にタッチに出して地域を少しずつ前進していった。JXVは自陣22メートルエリアから抜け出せなかった。タッチキックや中盤でのダイレクトタッチ、相手のチャージを受けるなど、個人のエラーだけでなく、組織としてのキック戦術の精度を高めることも重要だろう。

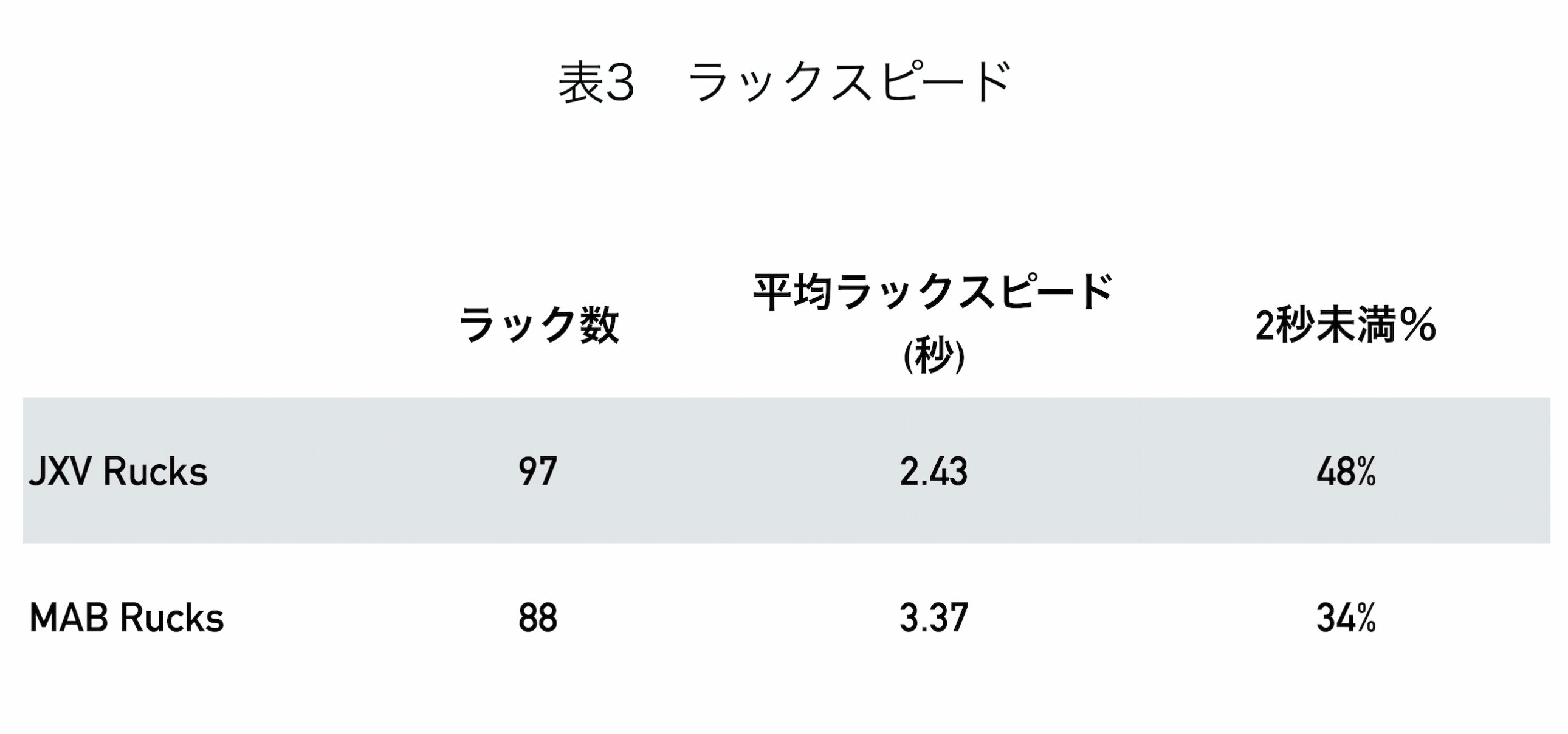

◆ラックスピード/JXV 2.43 v MAB 3.37

最後に昨年のこのコーナーで超速を示す一例として取りあげた、ラックスピードについても振り返ってみたい。

表3のように、この試合でもJXVのラックスピードは相手を平均で1秒程度上回り、約半数が2秒未満の非常に速いラックだった(MABは34%)。ボールリサイクルのスピードは今年も十分に磨かれていた。

真夏の真っ昼間、炎天下で行われるウェールズとの2戦こそ、鍛錬を積み重ねてきた素速い攻撃スタイルは効果的だろう。

◆まとめ

この夏に唯一首都圏でおこなわれる代表戦、さらに土曜の夕方ということもあり、2万人近い人が集まった。メインスタンドで観戦した私の横には、職場仲間に誘われて連れてこられた初観戦の青年がいた。秩父宮のスタンドとグラウンドの近さ、ハカの迫力、両チームのぶつかり合う音が聞こえる肉弾戦に大興奮だったようで、初めてのラグビーを大変堪能してくれたようだった(盗み聞きみたいだが、聞こうとしなくても会話が聞こえてきてしまった)。

試合自体は後半に差が広がったものの、上述したように良いプレーも数多く見られ、初めてスタジアムでラグビー観戦に来た人も魅了したことは間違いない。

いよいよ次週からはウェールズとのテストマッチ。一貫性を保つことで勝利を実現していきたい。

【PROFILE】

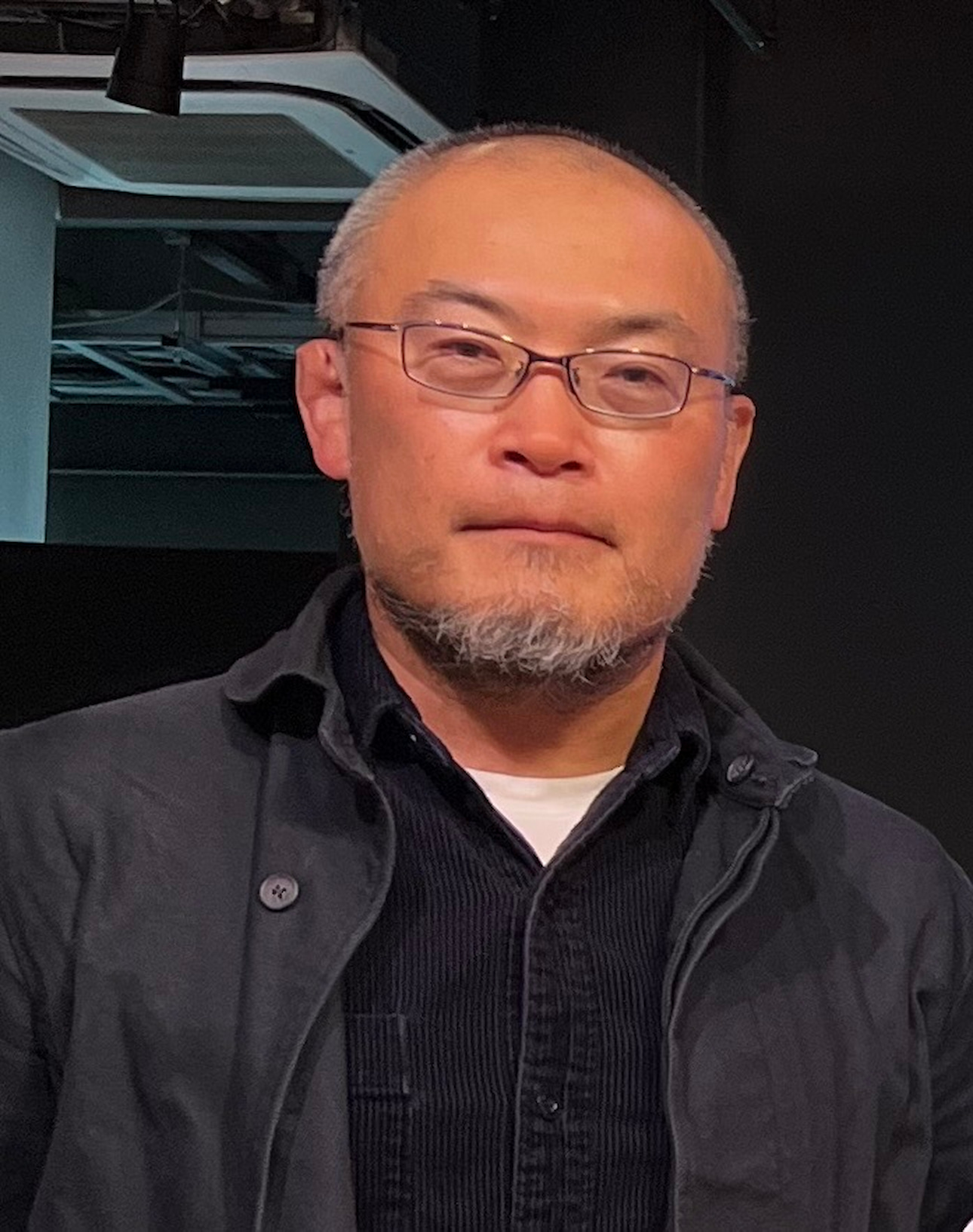

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。新潟高校→筑波大。筑波大学ラグビー部FWコーチを経て、1997年から日本ラグビー協会強化推進本部テクニカル部門委員に。1999年のワールドカップに日本代表のテクニカルスタッフとして参加した。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。2023年はU20日本代表のアナリストとして南アフリカでのU20チャンピオンシップに参加。日本ラグビーフットボール協会S級コーチ。ワールドラグビーレベル3コーチ。オーストラリアラグビー協会レベル4コーチ。

![【上達とコーチングのヒント】流 大[サンゴリアス]のスクラムハーフ考。](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/KM3_5654_2-1200x800.jpg)