Keyword

また、名勝負が生まれた。

4月27日(日)にエコパスタジアムでおこなわれた静岡ブルーレヴズ×横浜キヤノンイーグルスは、ラスト5分までまったく結果の読めない試合となった(最終的には38-28でブルーレヴズの勝利)。

◆静岡ブルーレヴズのラグビー様相。

ブルーレブズは、リーグワンでのチーム初のプレーオフ進出をすでに決め、より良い条件でプレーオフを戦えるように上位を目指している。

シーズン途中は苦戦した試合もあったが、全体的には昨シーズン以上の勢いを持って後半戦に臨んでいる。

【Point 1/迷いの見えた前半戦】

そんなブルーレヴズはこの試合、前半は、少し迷いがあったか。普段のアタックがうまくいかない状況が続いた。前半31分の日野剛志のトライまでは無得点だった。

その時間帯は10番のサム・グリーンを中心にアタックを進めていた。強みとしているFWプレーではなく、展開型のアタックをしていた。

ミスが多く、ハンドリングエラーやペナルティなどで、相手に容易にエリア転換をされていた。

また、タックルの精度も高くなかった。前半のスタッツでは、100回のタックルのうち30回のタックルがミスとして計上された。一般的な水準から見ると苦戦傾向にあった。

前半7分のイーグルス、WTB石田吉平のトライはその顕著な例だ。石田が得意とする鋭角なステップで多くの選手がタックルを外され、一気に前に出られた結果の失トライだった。

ただ、前述した日野のトライからはスイッチが入った。ラインアウト起点で2フェイズまでの構成で2トライを奪った。「らしさ」を発揮して前半を締めた。

ブルーレヴズは本来トライ効率も良く、ポゼッションが少なくても勝利につなげられる。この試合でも前半終了時点で42パーセントだったが、得点としては11点差、(1回のポゼッションで最大7点をスコアすることができるので)2ポゼッション差で前半を終えることができた。

【Point 2/パワープレーとアタックの効率化】

後半は、ブルーレブズらしさを発揮した。強烈なパワーを持つ選手を使うことで、アタックでハードパンチを見せた。

北村瞬太郎のパス捌きもリズムがあり、ラックの安定感もあったために素早く、相手ディフェンスのセットが揃っていない空間に向かってアタックをすることができていた。

特徴的なのは後半10分に生まれた大戸裕矢のトライだろうか。強い選手が少ないパス数でボールを連続で受け、ピックゴーも交えながら連続アタックを見せた。

アタックの選択肢自体は少ないが、とにかくモメンタムに優れており、BKのコンタクトの強い選手、ヴィリアミ・タヒトゥアやヴァレンス・テファレらもショートパスでしっかりと前に出ることができていた。

アタックに差し込まれた時、ディフェンスは少なからずセッティングに時間がかかる。そして、位置関係にブレが出る。そこのギャップを効果的にアタックすることができていた。

また、アタックの効率化も注目したい点だ。後半14分のヴェティ・トゥポウのトライにつながったプレーは、自分たちのキックをレシーブした相手選手をブローアウトしてのターンオーバーだった。自陣からアタックをこねることなく前進を図ることができており、効率的に前に出た。

そこからの連続アタックでトライを取り切るまでの過程、精度に関しても圧巻といえる出来だった。

また、最終盤に生まれたテファレと北村のトライがブルーレヴズの真骨頂だ。テファレのトライは(ノーコンテストではあったが)スクラムからの最初のフェイズ、北村のトライはターンオーバーから最初のフェイズでのトライと、状況的な要因もあったとは思うが、少ないフェイズでトライを取り切る強さを見せていた。

【Point 3/接点とブレイクダウンの精度】

前半は苦戦しており、試合通じてタックルの精度には課題が残った。しかし、ディフェンス時のブレイクダウンへのプレッシャーは強烈なものがあった。

特に後半途中からの出場になったクワッガ・スミスのブレイクダウンでの貢献度は、スタッツに表れない部分も含めて素晴らしかった。

イーグルスもシステマチックなアタックを得意としているだけに、ラックに関しては、サポートの選手がフォーマット的に参加する。微妙なズレこそあるものの、基本的にはラックに対して安定してコミットする。

しかし、そこを力ずくで覆すのがスミスのスティールだ。すべてのシーンで必ずプレッシャーをかけて、ラックの安定化を妨げ、(攻撃側に)さらに人数をかけるように強いている。

一度ラックのサポートに入った選手の位置がずれたり、倒れ込んでしまってラックが成立していない状況となった時、スミスは強烈な勢いでボールに仕掛けていた。

コーチではないので詳細は割愛するが、倒れ込むことなく、最小限の距離でボールに仕掛けることができていたように思う。

◆横浜キヤノンイーグルスのラグビー様相。

イーグルスは、勝利に指先がかかっていたかもしれない。ラスト5分間、3点差の状況で敵陣の深い位置付近でアタックすることができていた。

しかし、最後は一気にひっくり返されてしまった。試合の全体像を見ていこう。

【Point 1/展開志向と速攻】

見ていた方も感じたこととは思うが、この試合のイーグルスは、クイックタップでの再開を繰り返した。はやい展開の試合を望んでいたような様子が見受けられた。

ペナルティを獲得した時、キックで高い確率での前進を狙うのではなく速攻が多かった。

また、展開志向だったように思う。フィールドの全体を多面的に使ったアタックだった。

狭いサイドに関しても、FW・BK関係なくアタックを仕掛けた。SHの判断でうまく折り返し、振り戻しながらアタックしていた。

アタックでは田村優がプレーメーカーとして支配的な働きを見せており、10シェイプも活用しながらアタックの打点を切り替えていた。

一方で、クイックタップからの速攻が効果的に働いていたかというと、結果的にはそうは言い難かった。ペナルティ獲得→クイックタップから、最終的にスコアにつながるシーンはなかったのではないか。

チャンスに取り切るという狙いではなくインプレーの時間を伸ばす狙いや、相手を走らせるといった狙いであれば妥当な判断だ。

チームの狙いに対してアウトカムがどう出会ったのか気になる。

【Point 2/ロールスイッチ】

また、特に興味深かったのが選手間による役割の交換、ロールスイッチとも呼ぶべき動きだ。一般的なフォーメーションや働きとは違う動きを見せている選手がいた。

まずは12番と13番の関係性だ。多くのチームでは12番は縦にクラッシュするタイプかプレイメーカーもこなせる選手が入ることが多い。しかし、12番に入った田畑凌はポッドロールを果たしていた。つまり、FWの選手と共にポッドの構成員になっている、ということだ。

個人的に見ていた限りでは、後方のアタックライン、バックラインに田畑が関わっているシーンはあまり見られらず、むしろ前方のフロントラインに参加し、ポッドの先頭を切ってコンタクトをするシーンを見せていた。

また、13番に入ったジェシー・クリエルは、田畑以上にラックからダイレクトにボールを受けている。13番としては珍しい傾向であると思う。SHからボールを受けたクリエルは多くの場合でそのまま自身でキャリーをする。体の強さもあることから安定したブレイクダウンを作ることに貢献していた。

また、ラックに対してショートサイドに位置することも多く、メインのアタックラインを田村に任せ、サブのアタックラインのトップに立っていることも多かった。

特徴的な点として、バックローの選手の働きの特殊性が挙げられる。

バックローの選手は、基本的にポッドに入るか、エッジなどのアタックラインに直線的に参加するか、といった選択肢がある。しかし、この試合では特に7、8番の選手が特殊なロールをこなしていた。

それはポッドからの下げるパス、スイベルパスを受けるロールだ。普通のチームであれば、10番や12番、15番の選手などが受けることの多い位置でもある。

しかし、イーグルスではその位置に7番の嶋田直人や8番のビリー・ハーモンが入るシーンも見られた。

この動きによって何が生まれるかというと、ラインの幅と自由度が向上するということではないかと見ている。本来であればBKの選手が受ける位置にFWの選手が入ることで、そこに入るはずだったBKの選手はさらに幅を持ってアタックラインを構築することができる。

狙いは読み切れないが、そのような理由が想定できる。

【Point 3/詰めるディフェンスによるプレッシャー】

ディフェンスとしては、全体的に詰める傾向があった。ライン全体が前に出て、相手にプレッシャーをかける形だ。

個人的には比較的効果を発揮していたように思う。

ブルーレブズのアタックは、階層構造をガチガチに固めてアタックをしてくるようなチームではない。むしろアタック自体はシンプルで、中央と外のエリアをメリハリをつけながら狙ってくるようなチームだ。

こういった、アタックラインに深さの少ないチームに対しては、詰めるようなディフェンスラインの動きは効果的に働く。

実際に相手のトライの多くは、ジェネラルな連続アタックの中で生まれたものではない。セットプレーやターンオーバーといったところから、少ないフェイズで取り切られたものだ。

アタックの中で明確に崩されたと感じられるようなシーンはほとんどなく、相手のアタック自体はある程度抑え込んでいたと言えるだろう。

ただ、これはフェイズを重ねてトライを狙うチームに限った話で、トライ効率のいいチームが相手であれば、そううまくは運ばない可能性もある。

そもそもペナルティをとられない、ターンオーバーされないといった基本的なプレーの精度が上がることで、イレギュラーなシーンに省エネでトライされるようなシーンは減らすことができるのではないだろうか。

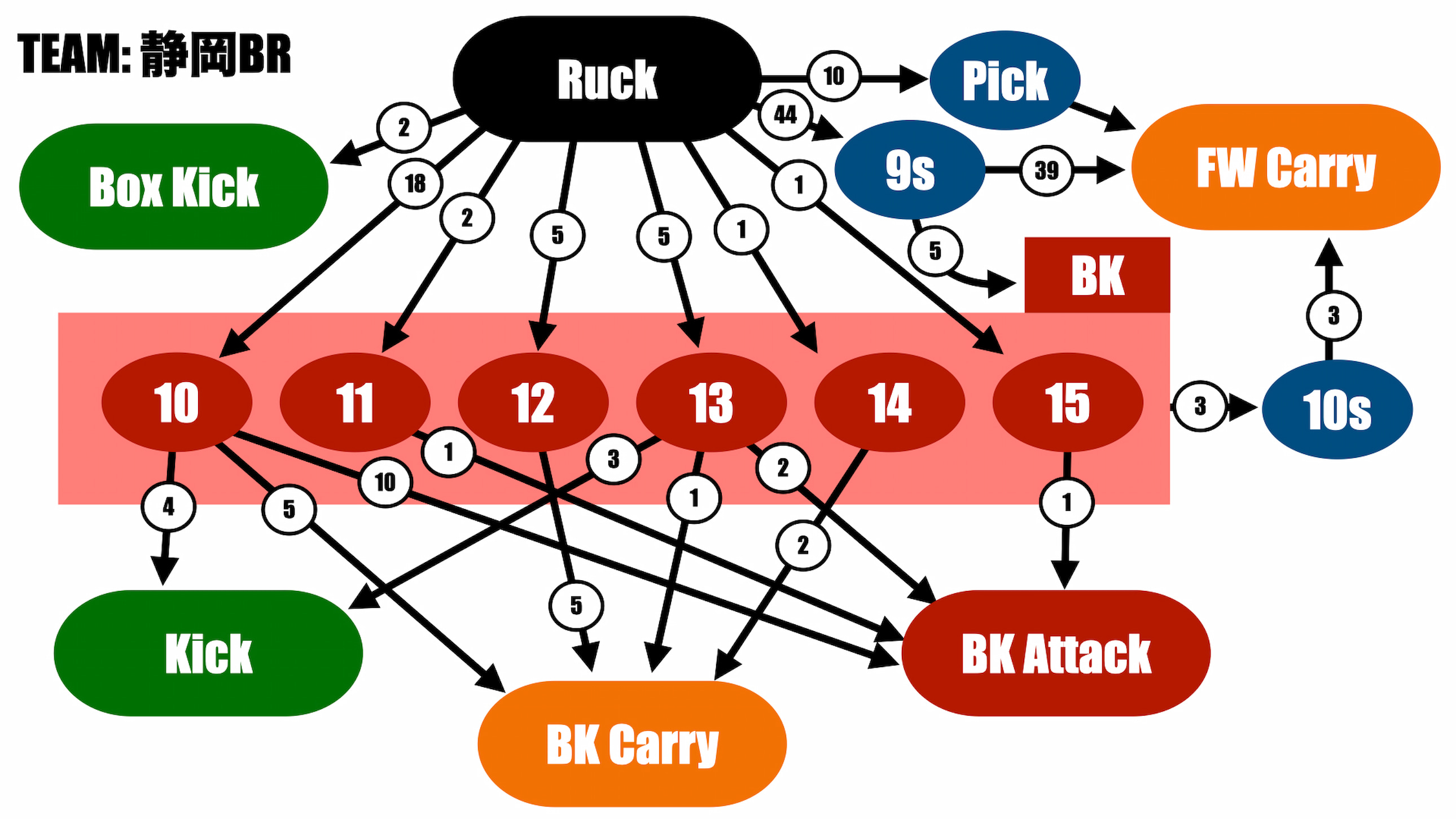

◆プレイングネットワークを考察する。

それではネットワーク図を見ていこう。まずはブルーレブズからだ。

これからは、以下のようなことを感じた。

・10番のレシーブが、比較的少ないといえる。

・12番のキャリーは変わらず多い。

・ロールが比較的明確。

ブルーレブズは、比較的役割が明確なように感じる。関わる人数の割にネットワークが複雑化していない。

複数のタスクを持っているのは、おそらく10番のグリーンと、13番のチャールズ・ピウタウのみではないか。2人とも、ラックから受けたボールに対してキャリー、パス、キックの選択肢が準備されている。

また、この試合でもタヒトゥアはキャリアーとしての役割を全うしていた。強烈なキャリーでアタックを安定させていたように見えた。

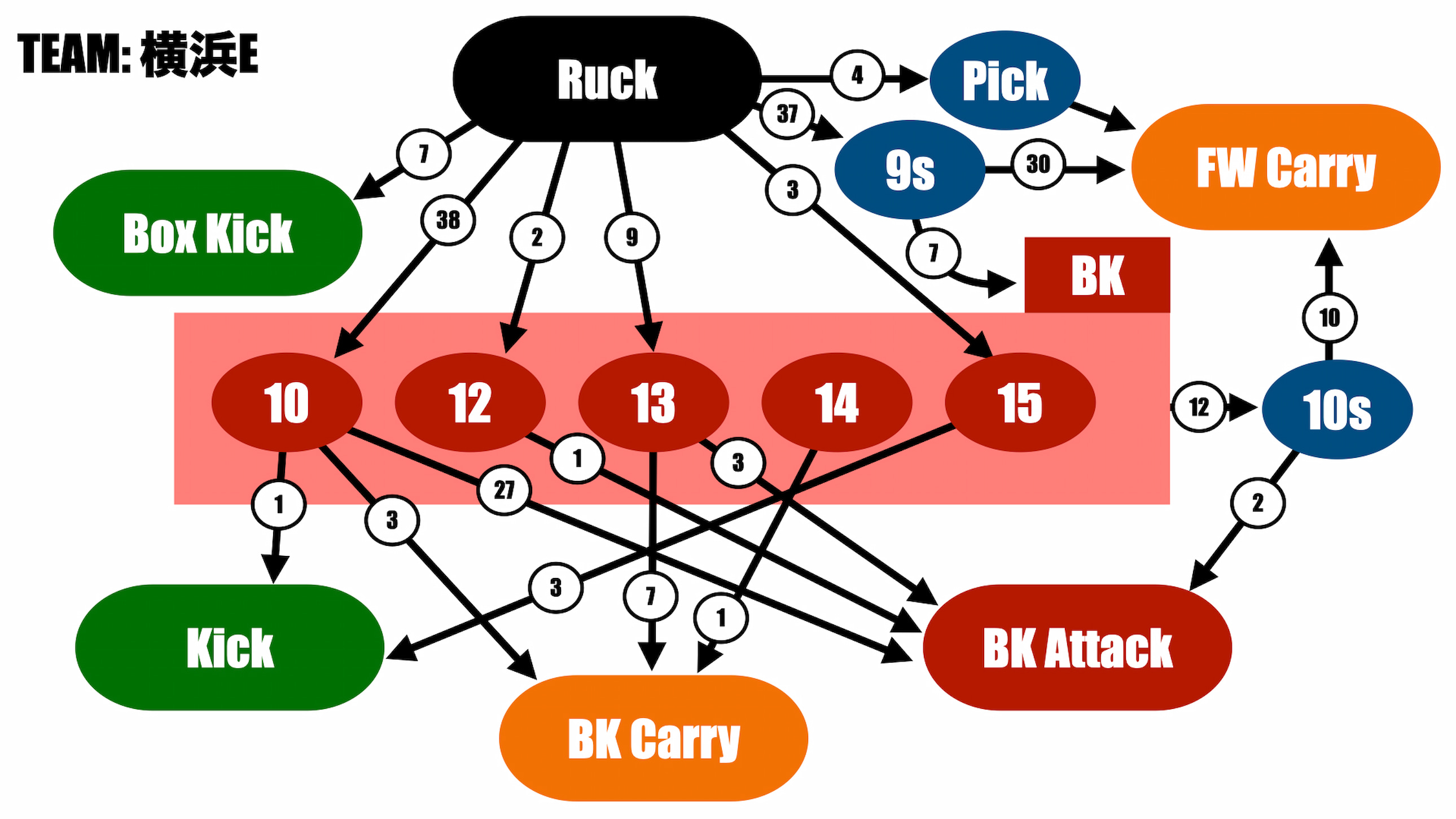

次に、イーグルスのものも見ていこう。

・10番、田村の果たす役割は大きい。

・9シェイプと10シェイプのバランスがいい。

こちらに関しては比較的、「いつも通り」のバランスだろうか。10番の田村が多くボールを受け、展開に寄与している。

特徴的なのは13番のクリエルのボールタッチ回数で、ラックからのものだけでこれだけのボールタッチが見られている。ラックに近いポジショニングをしていることが感じられる。

◆まとめ。

イーグルスは、勝利まであと少しのところだった。77分頃に獲得したペナルティからのポゼッションを、完全に折り返されたことが悔やまれる。

ポゼッション自体は確保できていたが、スコアにつながらなかった。課題が残っている。

ブルーレブズは、前節のブレイブルーパス戦に続いて圧巻の出来だった。今回は前節とは異なり、21点ビハインドから切り返した。

この勝ち方ができるチームは強い。プレーオフでもその強さが発揮されるだろう。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。

](https://www.justrugby.jp/cms/wp-content/uploads/2025/04/KM3_8661_2-1200x800.jpg)