大接戦を演じた日本でのオーストラリア代表戦から1週間。日本代表の欧州遠征第1戦の南アフリカ代表戦が、イングランドサッカーの聖地、ウェンブリースタジアムでおこなわれた。

前週の接戦から来る期待、さらに10年前のあの快挙をもう一度、という淡い望みは、試合開始早々から打ち砕かれた。世界一のチーム相手に80分間現実を見せつけられた。

7-61。

本気のメンバーで80分間本気でプレーしたらどうなるか。悔しいが納得のいく試合だった。ラグビーの試合を評するとき、「点差ほど力の差はない」、という敗者への慰めの言葉がある。しかしこの試合は、まさに、点差どおりの実力差だった。

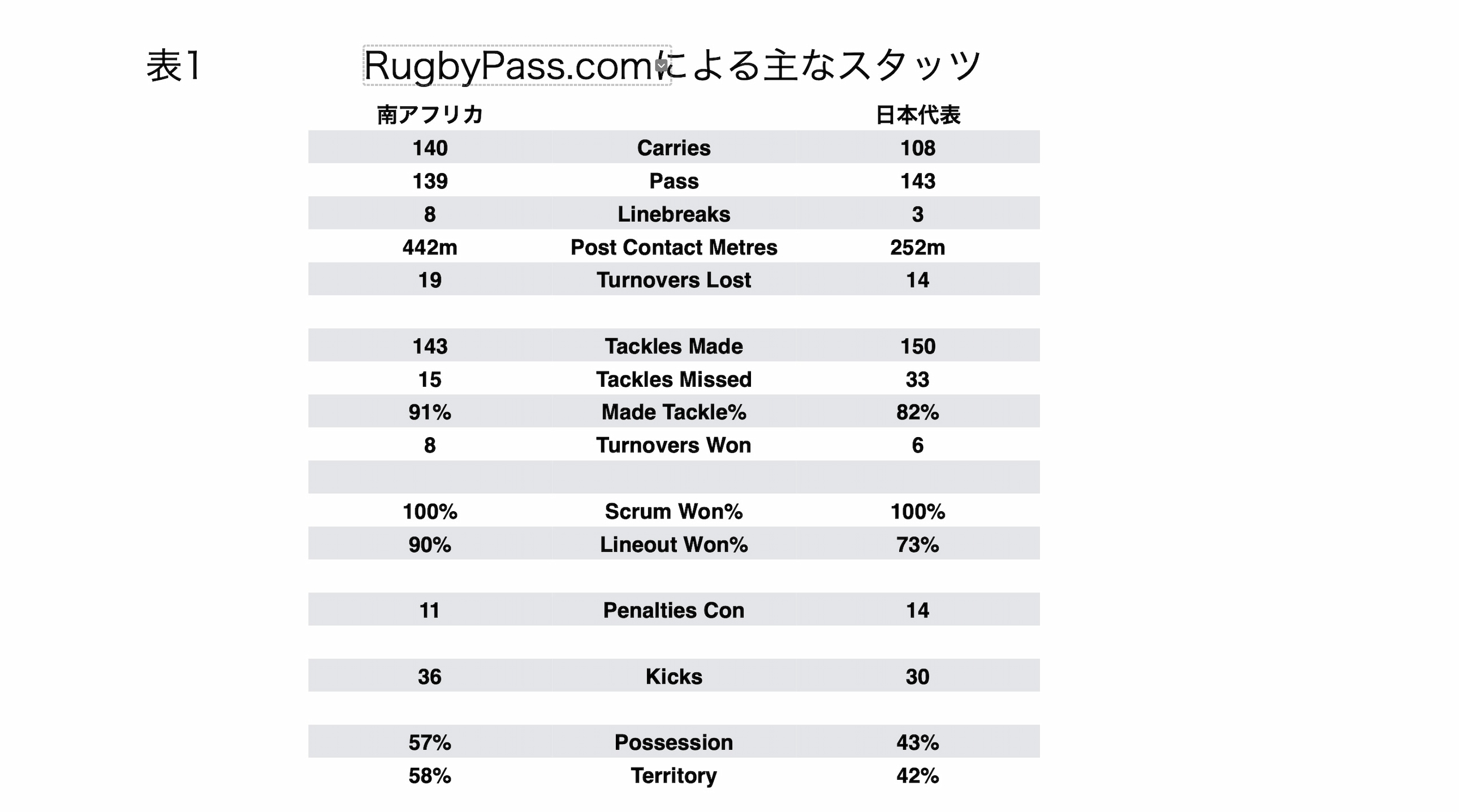

表1は『RugbyPass』のサイトでのスタッツ抜粋だ。

エディー・ジョーンズ ヘッドコーチ(以下、HC)の試合後のコメントにあるとおり、地域獲得、攻撃権、セットプレー、ラインブレーク数、タックル成功率、反則数と、まさにあらゆる局面で歯が立たなかった。パス数で10回ほど上回ったが、これは逆にパスをさせられていたといえる。相手ボールを奪うターンオーバー数でも日本は劣っていた。

今回は完敗の要因となったポイントを考えたい。①コリジョンエリア。②最初から奪われ続けたモメンタム、そして③マイボールラインアウトである。

【1】コリジョンの完敗。

あらためて触れるまでもなく、ラグビーは衝突(コリジョン)を伴うスポーツである。特にボールキャリアと最初のタックラーとのぶつかり合い、どちらが前に出られるかが、その後のプレーの優劣を大きく左右する。

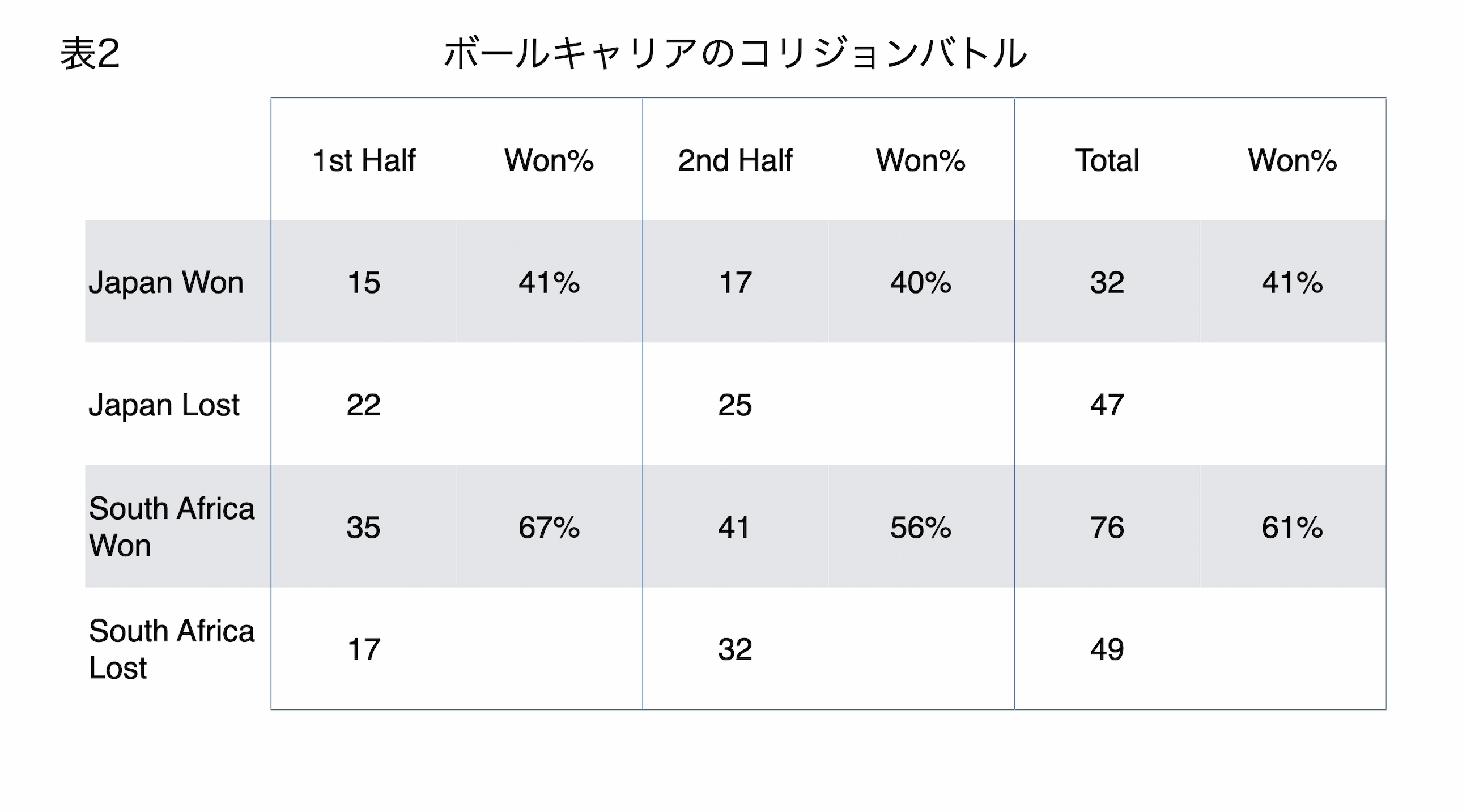

今回の戦いでは表2の通り、前後半にわたって南アフリカが支配した。試合で生じるボールキャリア対タックラーの攻防で日本は常に劣勢だった。

日本のボールキャリアーは半分以上が南アフリカの強烈なタックルの前に一瞬で倒され、逆に南アフリカのボールキャリアは実にいきいきと日本のタックラーの圧力を押し返し前進した。

『RugbyPass』のスタッツによれば、コンタクト後の前進距離では日本の252メートルに対して南アフリカは2倍近い442メートル。日本の攻撃は小さいパスや判断力によってスペースを活かすというより、ボールキャリアが前に走り込みボールをもらうスタイルのため、相手のフィジカルが強かろうがコリジョンバトルでここまで完敗してはチャンスすら生み出せない。

例えば前半10分。自陣10〜22メートルの間で、⑭石田が相手のコンテストボールを上手く確保して数メートル前進できた後のラック。①小林がボールキャリアとしてコリジョンするも、④スナイマンの強烈で低いタックルに一発で沈む。さらに、②マークスにジャッカル成功を許した。

細かいところでいうと、外側からラックに参加する⑦下川のクリーンアウトでマークスのジャッカルをクリーンできなかったのが原因だが、もうひとつは内側からサポートする②佐藤のコースが大回り過ぎて到着が遅れたことも大きい。

アタックコーチが離脱したなか、これまでのスタイルを変える決断をするのか、あるいはさらに精度を磨くべき修練を積む方向へ加速させるのか。

【2】試合開始、そして長時間相手に与えた主導権。

試合開始のキックオフは南アフリカから。あくまで一般論だが、最初から優位に立ちたいと考えるチームはキックを選び敵陣で戦う可能性が高いほうを狙う。コイントスの場面が映像から確認できなかったがトスに勝ったのはどちらだったのだろうか。

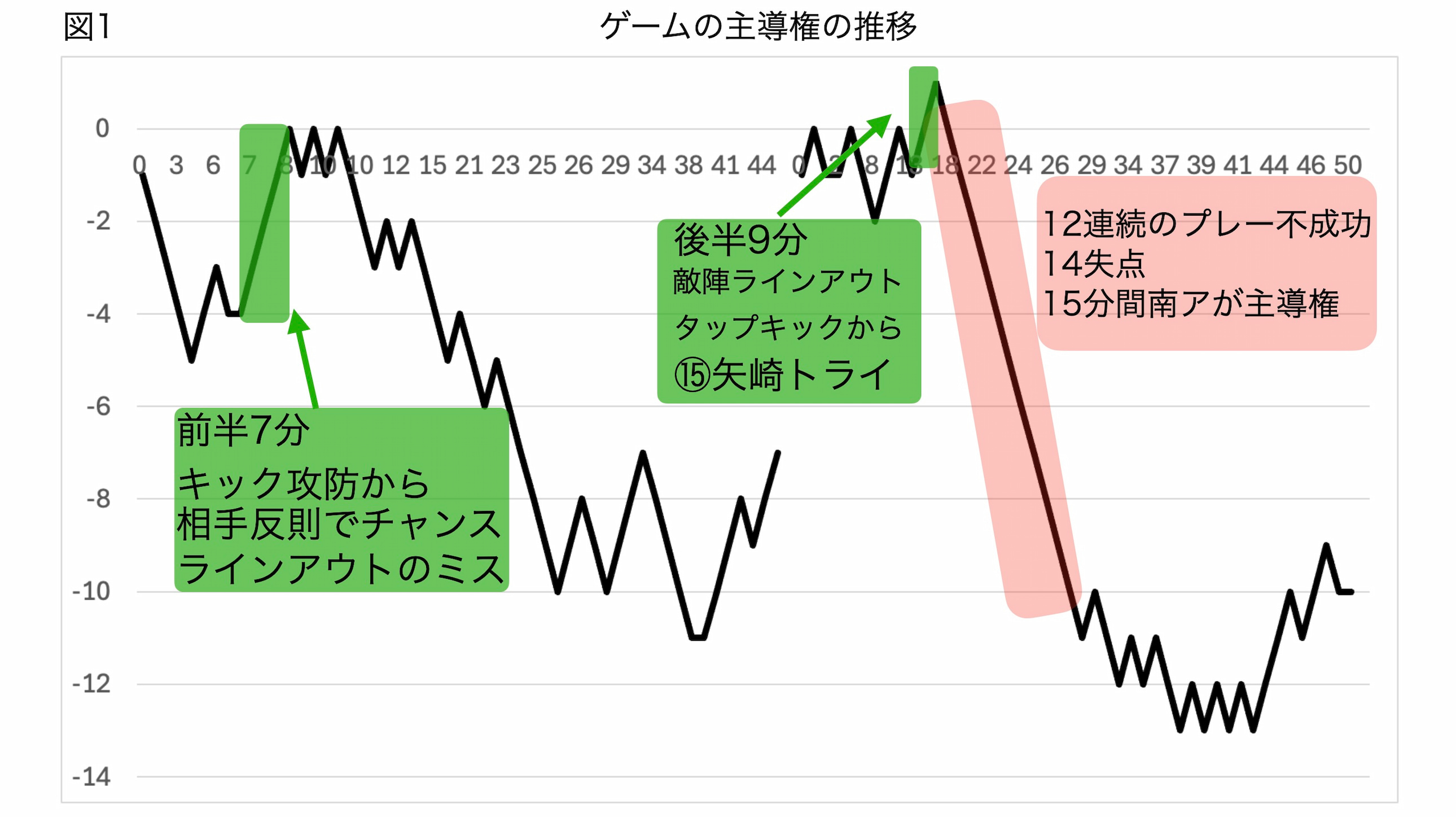

図1でわかる通り、モメンタム(主導権)は試合開始から相手に渡っていた。最初のプレーで⑧リーチがハイタックルを取られ、そこから自陣に釘付けとなる。ラインアウトモールからあっという間にゴールを割られた。格下としてチャレンジする立場としては最悪のスタートだった。

日本がモメンタムを保持した数少ない時間帯は、まず前半6分過ぎ。キックの攻防から徐々に前進、中盤で大きくボールを展開し、⑫ローレンスのオフロードがミスでボールを一時奪われるも、南アフリカのブレークダウンでのエラーで反則を得た。そこから敵陣22メートルライン付近の日本ボールのラインアウトとなった。

ここでボールを獲得できればさらに日本はモメンタムを保持できていただろうが、7人ラインアウトの日本は、③竹内と⑧リーチのポジショニングが合わず調整しているうちにボール投入。十分なリフトの高さを保てず、そして②佐藤のスローも低かった。相手⑤デヤハーにカットされた。豪州戦後の準備が短期間だったことはもはや言い訳にはならない。

そのこぼれ球に反応したのは⑤ワーナーだけだった。一方の南アフリカFWはほとんど全員が素速く反応してラックを形成。キックによる地域獲得の準備に入った。

⑧リーチはタックル後、すぐに後方に移動して相手のハイパントに備えた。そして相手キックをキャッチするも、その後のラックで後退。モメンタムを相手に渡してしまった。

そしてこの試合で最も日本のモメンタム値が高かったのは後半8分、相手SHのボックスキックを⑳マキシが見事に捕球、いったんラックを作ったあとのプレーだった。

1フェーズ挟んだ後、ショートサイドでボールをもらったマキシがスキルフルなパスを⑩李に渡す。李は敵陣の10メートルライン付近から相手防御の間隙を縫って前進して⑪長田に素晴らしいオフロードパス、⑬ライリーがタッチ際を好走し大きなラインブレークを見せた。

その後、南アフリカの反則から得た日本のラインアウトはスティールされるが、その前の相手反則で日本にFKが与えられる。そこからタップキックで連続攻撃。最後はPKからタップキックで攻めた⑮矢崎がインゴールに飛び込み、この試合日本唯一のトライを挙げた。

ただ、その直後からまた、南アフリカに主導権を与えてしまった。

グリーンのジャージーのキックオフは④コーネルセンのところでのコンテストキックとなる。南アフリカは、この競り方の精度が高かった。直接ボールに競る⑭フッカーのチェイスタイミングは絶妙で、コーネルセンのミスを誘う。コンテスト地点の左右には④スナイマン、⑦モスタートと2メートル越えがきっちり位置し、さらには⑭のタップボールカバーに⑯グロベラーも完全に備えていた。

ボール獲得は決して偶然のプレーではなく、周到に準備されていた。

その後、南アフリカの怒濤の攻撃が始まった。

ボールはいったん日本スクラムになるもののすぐボールを奪い返される。ラインアウトモールからあっという間に奪われたトライはTMOキャンセルになったものの、続く日本ボールのラインアウトボールをスティールされる。コンテストキックの捕球に失敗し、こぼれ球を⑪アレンゼに拾われてあっさりトライを許す。40失点となった。

さらにキックオフから南アフリカは徐々に地域を前進させ、最後は⑳エスターハイゼンが中央ポスト下になだれ込む。ゴールも決まりスコアボードは7-47。この一連のモメンタムはおよそ約15分間も続いた。日本代表はその間おこなわれた合計12回の攻防プレーを連続して失敗に終わり、完全に勝負を決められてしまった。

【3】マイボールラインアウトの崩壊。

前節のオーストラリア代表戦ではマイボールの安定があり、非常に相手を苦しめたラインアウトは、この試合では厳しい結果に。獲得率でも大きな差があった(日本が73パーセント、南アフリカが90パーセント)。

国際試合で80パーセントを割ると、準備した攻撃はほとんど披露できずにゲームが壊れる。わずか1トライに終わった大きな要因がマイボールラインアウトの崩壊だった。

前述した前半9分に得た、絶好のチャンスでの7人ラインアウト。ペナルティのタッチキックからなので(準備の)時間は十分あっただろうが、プレー直前の選手間の立ち位置の細かなエラーのようなものでタイミングが乱れた(ように映った)。

後半2分、敵陣10メートル付近のロングボールを⑤ワーナーが捕球ミスしたのももったいなかった。

もっとも相手②マークスが素速く反応しており、ワーナーの脇に走り込む⑪長田に対しても複数の南アフリカ選手が一気に距離を詰めていたので、たとえワーナーが捕球できていたとしても、日本の選手たちは強烈なタックルを浴びていたかもしれない。さらに映像を見返すと、ワーナーの後方に走り込む⑫ローレンスに対しても⑥コリシががっちりマークしており、どのプレーになっても高い成功は見込めなかった。

後半9分の南アフリカ陣22メートル内でのプレーでは、一番前のジャンパーが飛ぶオーソドックスなオプションを選んだが、映像を見る限り⑦下川と⑤ワーナーのコミュニケーションに若干のエラー。そこで一瞬の遅延が生じて、相手に反応を許す時間を与えてしまった。結果的にディフェンスである④スナイマンの方が早く跳び上がることになり、②佐藤のスローは彼に吸い込まれた。

後半17分、中盤での5人ラインアウトはSHに入ったFWをスロー投入と同時にリフター役に参加させる安定確保が期待できるオプションのはずだったが、相手㉑スミスはそれを見事に予測そして反応し、ボールを奪う素晴らしいリフティングを見せた。

「後出しじゃんけん」のようだが、3番目に位置するスミスのポジションが今回のようにうしろのポッドにも備えているのであれば、日本の選ぶべきオプションは前方、つまり下川をジャンパーにするオプションにしてよかった。

ディフェンスする南アフリカの選手は2人しかいないため、リフトの高さで日本が勝てるはずで、ミスをしない限りボール確保は期待できた。

日本は予め決めていたサインコールを変更できなかったのかもしれない。しかし、結果的に相手の駆け引きにひっかかり攻撃権を喪失。その後、キックを絡めてのトライに結びつけられた。

以上、世界一に挑戦し、見事に砕けた日本代表の試合を振り返った。

日本代表はワールドカップを2年後に控えるいま、世界一と戦う機会を得て現在の立ち位置を痛感した。その結果と内容を受けて、チームは何を、いつ、誰が、どのように変えるのか。

遠征の試合はまだ残っている。今回得た教訓を活かす機会は、これから何試合もある。遠征先のいまも毎日厳しい練習を重ねている日本代表は、数年後の成長でなく、週末ごとに成果を出してくれるだろう。

次は完全アウェーのアイルランド戦。ギネスビール片手の観客を沈黙させる日本のパフォーマンスを期待したい。

【PROFILE】

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。新潟高校→筑波大。筑波大学ラグビー部FWコーチを経て、1997年から日本ラグビー協会強化推進本部テクニカル部門委員に。1999年のワールドカップに日本代表のテクニカルスタッフとして参加した。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。2023年はU20日本代表のアナリストとして南アフリカでのU20チャンピオンシップに参加。日本ラグビーフットボール協会S級コーチ。ワールドラグビーレベル3コーチ。オーストラリアラグビー協会レベル4コーチ。