昨季の関東大学対抗戦の1位(早大)と6位(筑波大)の対決も、今季はどちらも開幕2節で2勝という結果を残しての対戦となった。

しかし筑波大は今季、明大と慶大に勝っており好調。好ゲームになるとの期待が膨らんだ試合だった。

◆筑波大学のラグビー。

筑波大のラグビーは、インタビューなどでも言及される通り、泥臭いプレーを得意としている。タレントは少なからず揃っているが、チーム力としての強さが特徴だ。

◆質的に筑波大学のラグビーを見る。

筑波大のラグビーは、前述通り渋い展開を見せる。FWを中心としたポッドを愚直に当てこみ、ギャップやスペースができればSOの楢本幹志朗を起点に大きく展開したりする。

今回の試合でも随所にいいアタックのイメージは見えたが、全体的には苦戦した印象だ。

<中盤での攻防>

特に苦戦しているように見えたのは中盤での攻防だ。

筑波は中盤、特にハーフラインから自陣22メートルラインの間のスペースでの攻撃時に、ボールをどう動かすかといった部分で苦戦していたように見えた。

このエリアをCゾーンと呼称すると(グラウンドを4分割し、敵陣ゴールラインから敵陣22メートルラインの間から順にA/B/C/Dゾーンと分ける)、Cゾーンではボールを動かして展開するよりも、どちらかというとキック主体でエリアを取るようなプレーを見せるチームが多い。

筑波大もキックを主体としてアタックを繰り広げてはいたが、ボールを少し動かそうとするシーンも見られた。

その動きが肝になる。ボールを動かすということは、つまり、その分だけミスやエラーが起きる可能性が増すということでもある。

早大はブレイクダウンや接点に強いプレッシャーをかけてきており、筑波大がボールを動かしているときにディフェンスから仕掛けてきていた。

その結果、ノックフォワードを誘発されたり、ブレイクダウンでのターンオーバーが見られた。

また守備面で考えると、中盤ではディフェンスのコネクションが切れるような場面が散見された。筑波大のディフェンスは激しさと集中力の両面の要素を持つ強みがあるが、今回の試合では個人の判断で詰めた横から大きくゲインされたり、接点に対するサポートがブレることによってオフロードでゲインを許した。自分たちのディフェンス要因で相手に前に出られていた。

接点そのものでも早大に少し上回られていた。早大のテンポのはやい、かつしっかりと走り込んでくるポッドのモメンタムに後手に回った印象も受けた。

ブレイクダウンでのペナルティこそ最小限に抑えられたものの、プレッシャーをかけ切ることができずに相手にテンポよくボールを出され、整備が間に合わない状態でのディフェンスを強いられていた。

<相手のプレッシャーを受けた要素>

攻撃面に話を戻すと、いくつかの部分で試合展開を困難にした要素があった。

まずはブレイクダウンでの安定性に関する課題だ。前述したように早大はブレイクダウンに対して激しくプレッシャーをかけてきた。結果、筑波大はブレイクダウンでのボールのコントロールが甘くなり、SHにとって難しいボールを捌かなければいけないシーンが見られた。

ラックからボールがこぼれたり、ラックからボールが出てしまったという扱いになり、SHにプレッシャーがかけられていた。

随所でのパスミスも、良いアタックを続けることを妨げる要因となった。プレッシャーをあまり受けていないシーンでもボールが後方へ流れたり、誰がボールを受けるのかはっきりしないシーンが見られ、カバーをしている間に早大の激しいプレッシャーを受けた。

筑波大の強みとしては、オフロードを中心としたボールを動かし続けるラグビーという側面も見られつつあったが、今回は相手のディフェンスの圧力を受けてオフロード自体出せなかった。あるいは、オフロードがあまり効果的ではないオプションになっていた。

オフロードはボールを生かす上で非常に効果的ではあるが、パスを出す方向や相手を慎重に選ばなければ、単純にアタックラインを下げられることもある。ボールがうしろにしか動かない以上、つなぐだけではプレッシャーを受けるだけだ。

◆数値で筑波大学のラグビーを見る。

今回も、アタックに着目して筑波大のラグビーをチェックしていこう。

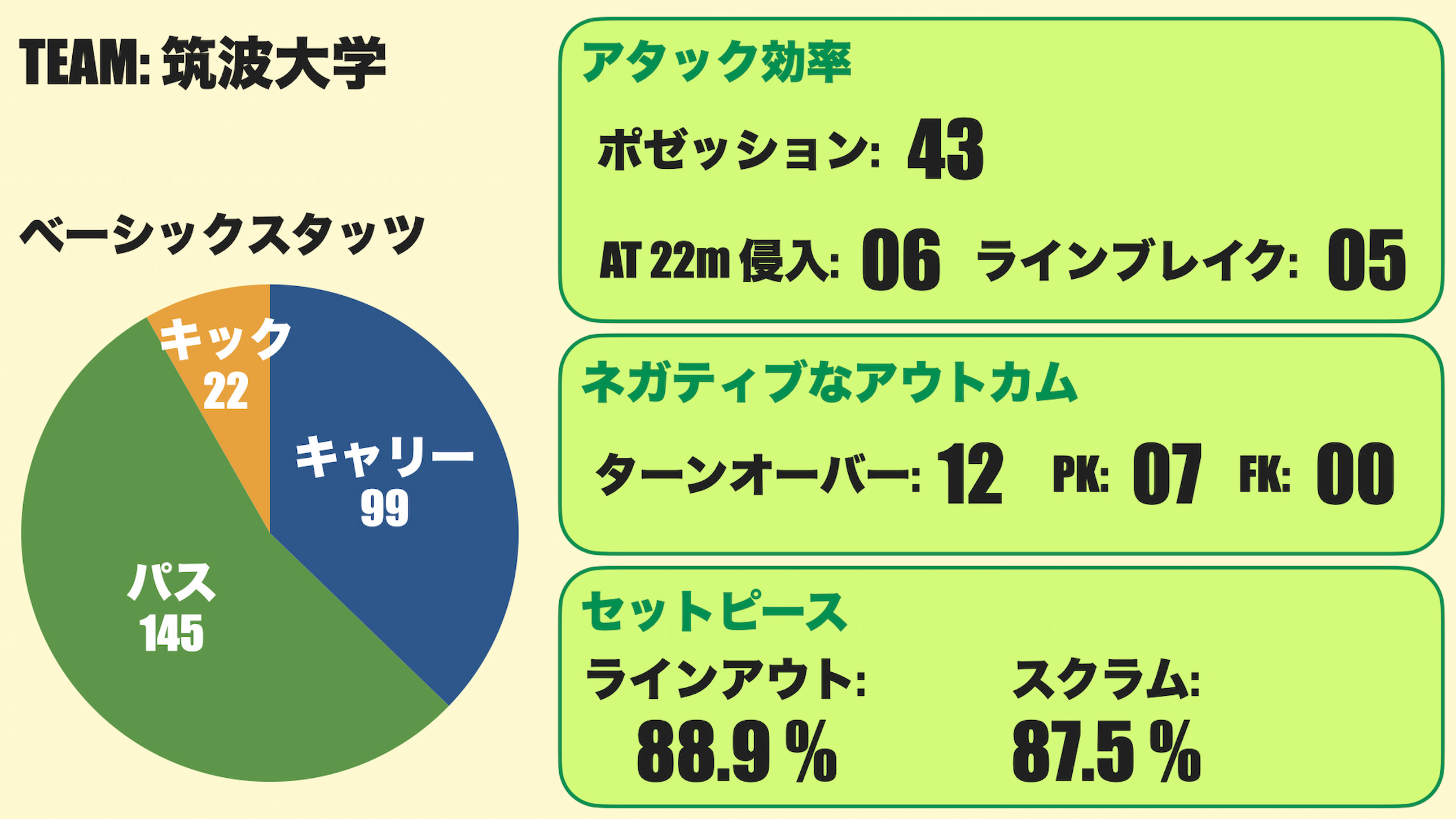

ベーシックスタッツから見ていくと、パス・キャリー比はほぼ1.5となっている。一般的な水準としても1.5あたりの数値に収束していく印象もあるため、今回の筑波大のアタックは、一般的な水準に落ち着いていたということができる。

ただ、筑波大のラグビーはもう少しボールを動かしているような傾向があり、今回の試合では、あまり動かし切ることができなかったという見方の方が正しい。

雨天の影響、あるいは早大が相手という状況が、ボールを大きく動かせず、一般的な水準にとどまったことに影響していた。

アタック効率を見ると、43回のポゼッションに対し、敵陣22メートル内に6回侵入することができていた。数値的には判断が難しい(早大は9回)が、もう少しチャンスを作れていれば、試合展開も違っただろう。

また、この数値はキック主体の展開になったことも影響している。キックがアウトカムになろうとポゼッションにはカウントされるため、細かい蹴り合いが発生する。結果、ポゼッションに対するアタック効率は下がることになった。

ネガティブなアウトカムを見ると、ターンオーバーが気になる。ハンドリングエラーやブレイクダウンからのボールを相手に渡すシーンが目立っていた。

特にブレイクダウンは激しくプレッシャーを受け、相手に越え切られることでポゼッションを失うシーンも多かった。

なぜそこまでブレイクダウンでプレッシャーを受けることになったのか。もちろんシンプルに、早大側のプレッシャーの強さという側面もある。

ただ、それ以上に筑波大側に孤立する状況が多かったことも要因として大きそうだ。

筑波大は早いフェイズから展開することでエッジで優位性を作ることを心がけているが、エッジは孤立しやすいエリアでもある。その状況下で早大側の選手が素早く起き上がってプレッシャーをかけたことによってターンオーバーされていた。

また前述したように、ラックの中での不安定性や細かいパスの際にエラーでサポートが遅れ、結果的にキャリアーが孤立したシーンもあった。上位校相手では、そういった差が大きな影響となる。

◆早稲田大学のラグビー。

早大は、豊富なタレントと叩き上げの選手が揃い、堅実な方向性にも派手な方向性にも対応できる、バランスのいいスコッドを作っている。

今回の試合でも、いい攻防を見せた。

◆質的に早稲田大学のラグビーを見る。

<10番を起点とした展開型のラグビー>

早大の10番、SOには服部亮太が入った。日本国内でもトップクラスの飛距離を見せるロングキックやハイパントに加え、自ら勝負を仕掛けることができる走力も兼ね備えた、移動砲台型のSOと言える。

早大のアタックは服部を中心に動かしており、FWを中心とした集団であるポッドの使い方も、SHからボールを受ける9シェイプよりも、SOからボールを受ける10シェイプの方が効果的に用いられていた。

服部は自身のスピードもさることながら、ボールを受けてからパスを出すまでの周期を短くすることができるため、全体的なアタックラインをあまり下げずに展開できる強みがある。

アタックラインを下げると、相手のディフェンスラインのプレッシャーをまともに受けてしまう。そこで服部のように仕掛けながら素早くパスを出すことで、相手の足を止めながらより前に出やすい位置でボールを動かせる。

服部以外にも、バックスラインにはタレントが揃っている。例を挙げるなら、13番の福島秀法、14番の田中健想、15番の矢崎由高らだ。

この3人は体も強く、オフロードといったパスワークにも長けているため、少し前に出られればオフロードをつなぎ、チームが一気に前に出ることも可能となる。

オフロードパスを含め、ボールを動かし続けるという働きによって、早大はモメンタムを切らすことなくアタックを継続できていた。特に福島や矢崎はオフロードを得意としており、勢いを生む流れを作る意識が感じられた。

FWの選手も常に選択肢となることを途切れさせることなく、(アタック)オプションとなれるように走り回っており、誰かのゲインに対して反応して走り込んでいた。

後半に生まれた新井瑛大と粟飯原謙のトライが、その特徴的な例だろう。オプションとしてギャップに対して走り込む動きに対して、SH糸瀬真周やSO服部がパス。一発で相手ディフェンスを崩した。

<キックを使った戦略性>

早大は自陣からの脱出の際も、意図的にフィールド内にボールが残るような蹴り方をしていたように見えた。

自陣22メートルライン外からのキックであればダイレクトに外に出すことはできないため、キックをフィールドに残すようなキックを蹴ることは分かる。しかし、本来であれば外に出してエリアを獲得したいようなシーンにおいても、早大は相手に受けさせるようなキックを蹴っていた。

フィールド内にキックを残すメリットとしては、インプレーの時間を長くすることができる点が挙げられる。40分ハーフの前後半の試合であれば、大体35分ほどがボールインプレー、つまりフィールド内でボールが動いている時間となる。

しかし、キックをフィールド内に残すような蹴り方をすると、インプレーは長くなり、相手に疲労を与えることができる。実際終盤にかけて、筑波大のワークレートは徐々に落ちていったように見えた。

また、フィールド内にキックを残すと、キックを蹴った側のチェイスラインとキックを受ける側のバックラインの勝負になる。キックを受けた側にはカウンターという選択肢もあるが、今回の試合では多くのシチュエーションで、筑波大はキックの蹴り返しというオプションを選択していた。

相手の蹴り返しを半ば強制することによって、早大はカウンターに強い選手層を活かすことができる。15番に入った矢崎をはじめとして、10番の服部もカウンターに強みがあると言っていい。

両選手はキックにも強いため、筑波大に対して2つの選択肢を押し付けることができていた。筑波大としては両方に対応しなければいけないため、負荷が増していた。

◆数値で早稲田大学のラグビーを見る。

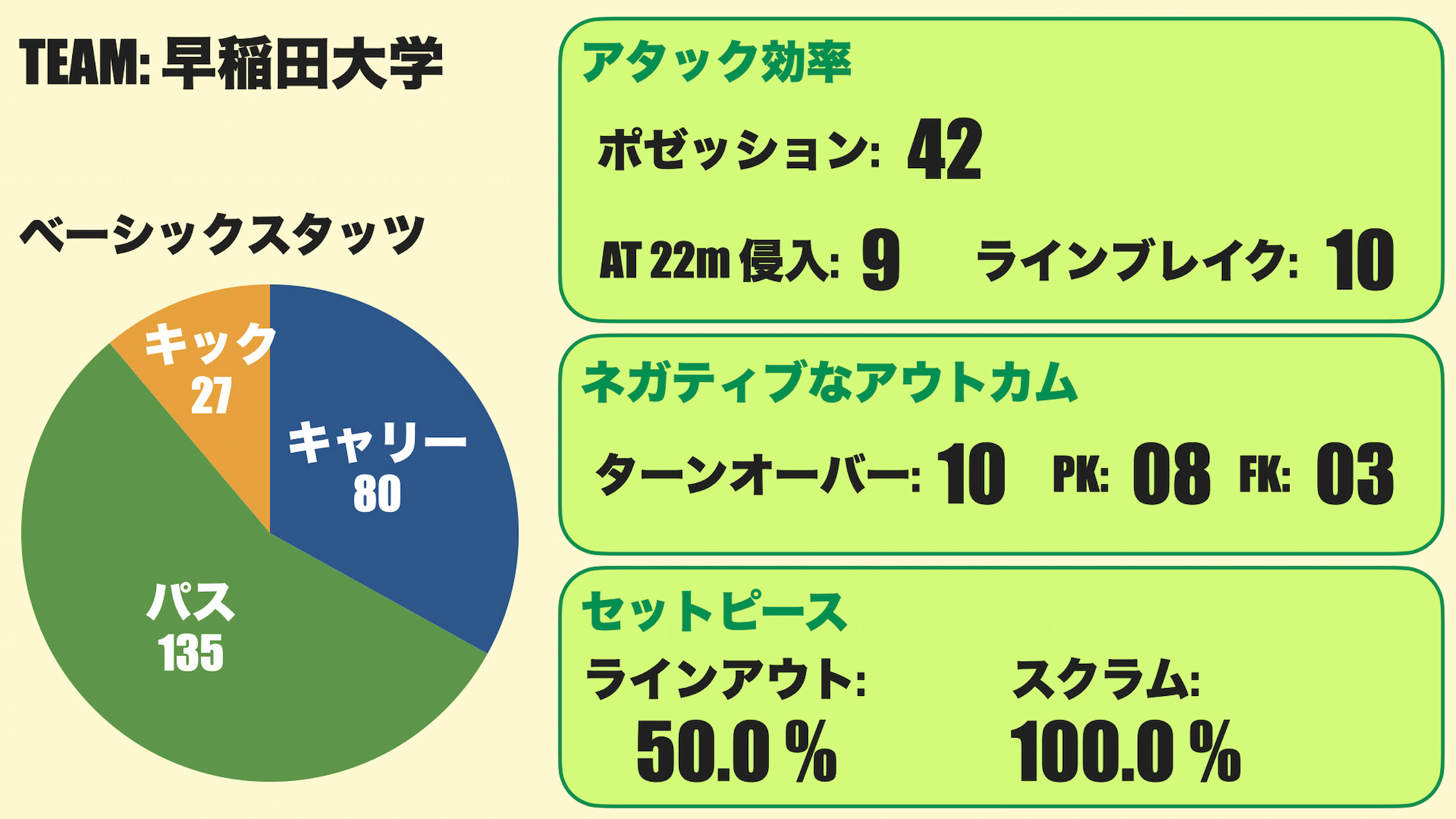

ベーシックスタッツとしては、80回のキャリーに対して135回のパス、パス・キャリー比になおすと1.69という数値になり、「一般的な水準に比べてパスを回す比率が多かった」といえる。

早大のアタックはSOの服部が起点となっており、パス回数が多くなることは納得の結果だ。

ポゼッションは筑波大とほぼ同数、敵陣22メートル内への侵入回数で少し優位に立った。9回の侵入回数に対して、7回のスコア機会(5トライ、2PG)があったことを考えると、敵陣に侵入した時は効率よくスコアをしたといえる。

普通の試合と比べるとポゼッションも少し多かったように見えるが、キックの蹴り合いも多く、短いポゼッションが多かったことが推察される。

ターンオーバーが10回という数値を示していることは、少し気にしてもいいかもしれない。ハンドリングエラーで(攻撃機を)逸した機会もあり、もう少しスコアできていたかもしれない。要所でのペナルティの影響もあった。

セットピースの観点で言うと、ラインアウトで多大なプレッシャーを受けたのは間違いない。成功率は半分と、一般的な水準から見ても苦戦していた。

筑波大は今季開幕当初からラインアウトの質に強みを持っており、相手ボールをスティールすることを得意としている。そのため、早大もそれを意識したか、意思決定に時間がかかってウエストオブタイムを取られたり、ノットストレートを取られたり、自分たちのエラーから相手にポゼッションを取られるシーンが目立った。

◆まとめ。

早大としては、一部苦戦した領域こそあったが、攻守ともに安定した試合運びをすることができたのではないか。キック主体でのエリアコントロール、走力のある選手の有効活用など、やりたいことをやることができた時間のほうが長かったように見えた。

シーズン前半戦の山場でいい結果を残せた。

筑波大にとっては難しい試合展開となった。随所で見られた得意とする展開での前進も、プレッシャーや自分たちのミスでスコアを取り損ねるシーンもあった。セットピースは高い水準で支配していただけに、惜しい結果になった。

ここからの1〜2か月でさらに良いチームになるポテンシャルを、どのチームも持っているのが大学ラグビーだ。

このカードも再戦があるなら、次はもっと熱戦となるかもしれない。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。