Keyword

女子ワールドカップイングランド大会のグループステージ第3節、女子日本代表(以下Sakura15)対スペインが9月7日、イングランド中部のヨークでおこなわれた。

目の覚めるようなトライで先制したSakura15は、その後、スペインの抵抗にかなり苦しめられて前半を5-14とリードされる。しかし後半に入り粘りのディフェンスとキックを活用して敵陣で戦い、勝利をたぐり寄せた。

Sakura15は「女子ラグビーの将来のために戦う」(長田主将)の言葉通り、素晴らしいパフォーマンスを発揮して大会のキャンペーンを終えた。

今回も現役選手であり、現在アイルランドで留学中のYOKOHAMA TKM、小島碧優(みゆう)選手と協働でSakura15の戦いを振り返ってみたい。

今回は主にアタックの質的分析を小島氏が担当し、ディフェンス面を宮尾が、そして最後に試合の流れの観点と印象に残った2人の選手のパフォーマンスを取りあげたい。

【1】アタック

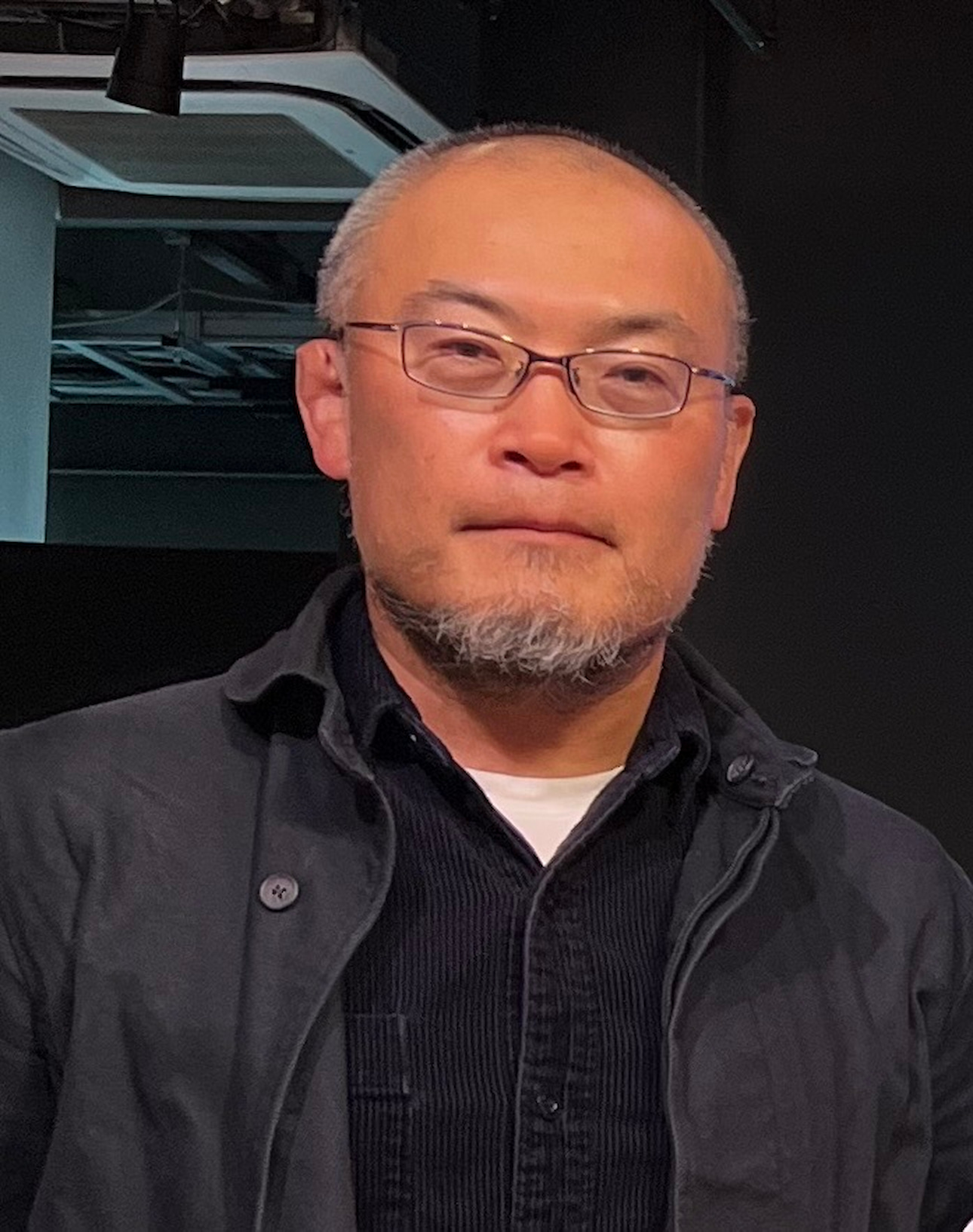

まずはSakura15とスペイン代表のアタックに関連したスタッツを確認する。

数字が示す通り、Sakura15はポゼッションや敵陣22メートル内への侵入回数など、多くのスタッツ項目でスペインを上回った。しかし得点効率に目を向けると、敵陣22メートル内侵入の機会が少ない中で3トライを奪ったスペインの方が効率は高く、Sakura15はチャンスの場面でスコアの機会を逃すことが目立った。

特に前半、Sakura15の敵陣22メートル内侵入は6回あったものの、スコアにつながったのは先制トライを挙げた1回のみ。対してスペインは4回の侵入で2トライを挙げ、日本は前半、5-14とリードを許した。

今回はスコアチャンスの場面における得点効率に着目しながらSakura15の攻撃を分析する。

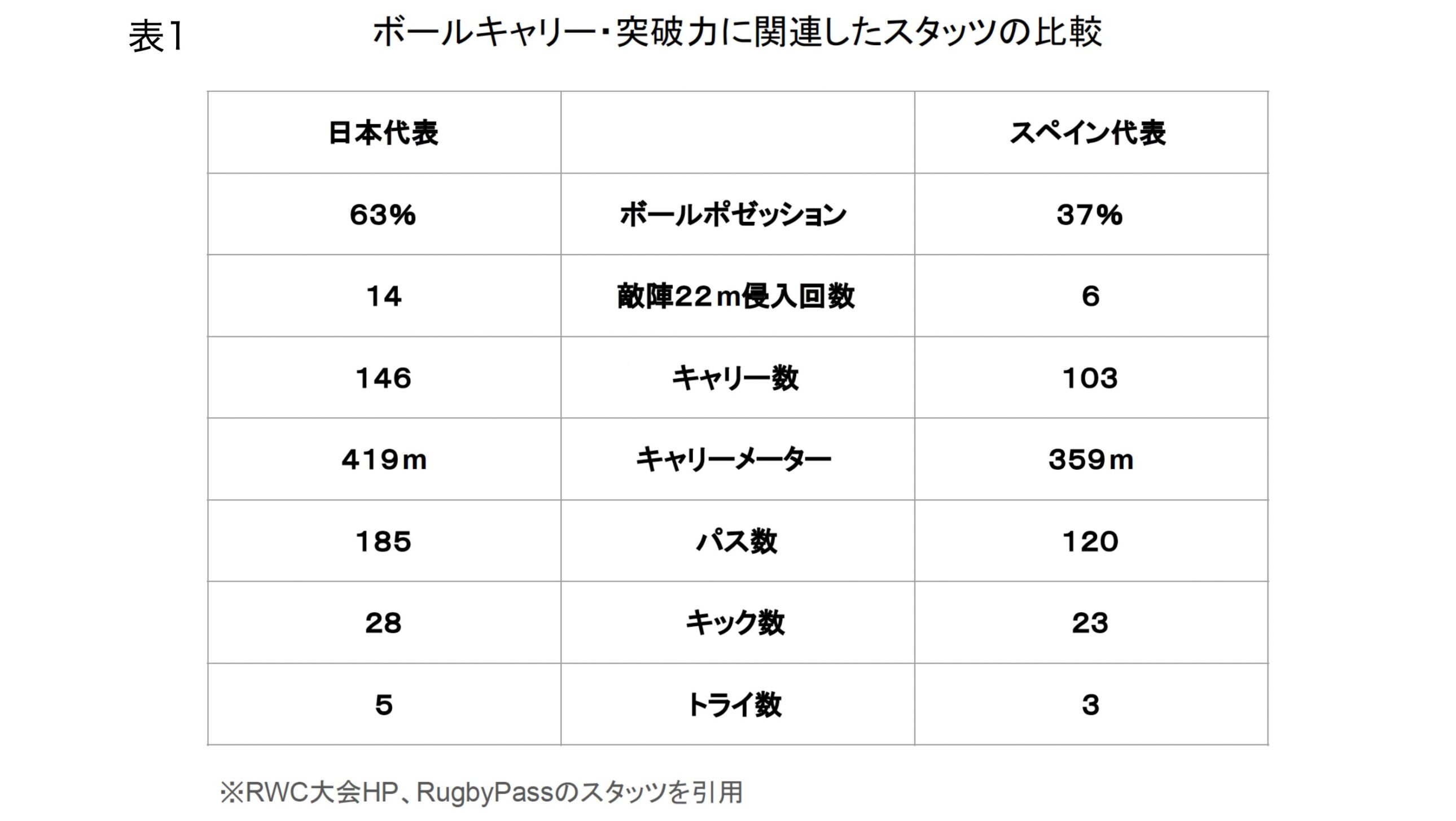

以下のグラフは敵陣22メートルエリアでのSakura15の攻撃の結末について、前半と後半で比較したものだ。

前半は攻撃権を失う結末が全体の約7割を占め、攻撃を継続させ、得点につなげられた場面は限られた。

前半5分、敵陣22メートルライン付近、センターやや左寄りのスクラムから、左サイドへ数的優位を作り、先制点を挙げた西村のトライ以降、ブレークダウンターンオーバーなどから攻撃権を失い、スコアチャンスを逃した。

一方で後半は状況が好転した。トライや相手ペナルティ誘発といったポジティブな結末が約6割を占めた。その背景には攻撃継続性の増加と、ラインアウトモールの効果が考えられる。

前半の敵陣22メートルエリアでの攻撃における平均フェイズは3フェイズだったが、後半は平均6フェイズと増加し、攻撃の継続性が向上した。また、後半40分の間にSakura15は11回のモールを組み、そのうち5回でスペインのペナルティを誘発した。

ペナルティを獲得しながら効率的にエリアを前進させ、スコアチャンスを広げた。後半65分のラインアウトからの攻撃では、敵陣22メートル手前からモールで約15メートル前進した後、20フェイズの連続攻撃でトライを取り切った。全員のハードワークと攻撃の質的向上を象徴する、印象的なトライだった。

以上のように、Sakura15は前半の課題を修正し、単にボールを保持するだけでなく、攻撃の質を高めてスコアチャンスを確実に得点へとつなげていった。特に後半に見せた「攻撃の継続性」と「相手の反則を誘発しながらの前進」は、Sakura15の攻撃の強みを象徴しており、この試合での勝利を手繰り寄せた要素だ。

【2】ディフェンス

3トライに抑えたディフェンスには、良いところと課題があった。

公式サイトでのタックル成功率はスペインよりやや劣る83パーセント。勝った試合だから敢えて取りあげるが、スペインに取られたトライはすべて、相手の素晴らしいプレーだった。

またダブルタックルを見ると、42回のうち50パーセントの21回でタックル側が前に出ていた。前回NZ戦では66パーセントが相手にゲインされていたので向上は見られる。ダブルタックルによるターンオーバーも5回達成できた。しかし相手ラックのスピードを遅くすることはあまりできず(52パーセント)、スペインの素速い攻撃を許してしまった。

取られた3つのトライを振り返ってみる。

(1)前半10分②ブランコのトライ

タップキックからの速攻でオフロードを重ねられ、あっという間にトライを与えてしまった。

ブレークダウンでの反則でスペインが速攻を仕掛けた。Sakura15の選手たちはまったく反応できなかったわけではないが、後手を踏む。⑨コレスのゲインから複数の選手でボールをつなぎ、②ブランコがトライを奪う。スペインに自信を与えるトライだった。

(2)前半37分④カステロのトライ

Sakura15は自陣でのスペインボールのラインアウトでモールを押しこまれ、その後攻撃を継続される。⑮アルグード→⑧カペルのオフロードなどで、スペインの攻撃が勢いづいた。Sakura15は自陣ゴール前に釘付けにされ、ポスト中央にトライを与えてしまう。

(3)後半37分⑲ロセルのトライ

スペインの自陣のラインアウトから長いフェイズのプレー。相手チームながら、スペインの攻撃は素晴らしかった。

3次攻撃目、ワイドに展開し、オフロードを絡めてタテに前進。一気にSakura15陣22メートル内に入った。そして走り込んだ⑬ペーニャのラインブレークと⑲ロセルへの見事なオフロード。まさに目の覚めるようなプレーだった。

勝負がほぼ決まったSakura15には、少し安堵があったかもしれない。課題として次に持ち越すことになったのは、広いスペースでのディフェンスだ。3次攻撃目の映像を見返すと、フィールドの向こう側にSakura15の選手たちが溜まって人数のギャップが生じていた。

ラインブレークを許したときの返りのスピードもスペインに比べ、やや緊急性がなかった。防御ラインはなんとか整ったが、十分に前へ出られていたかというと課題は残る。

ストロングフィニッシュという点からすると、まだまだ伸び代がある。

【3】試合の流れ。

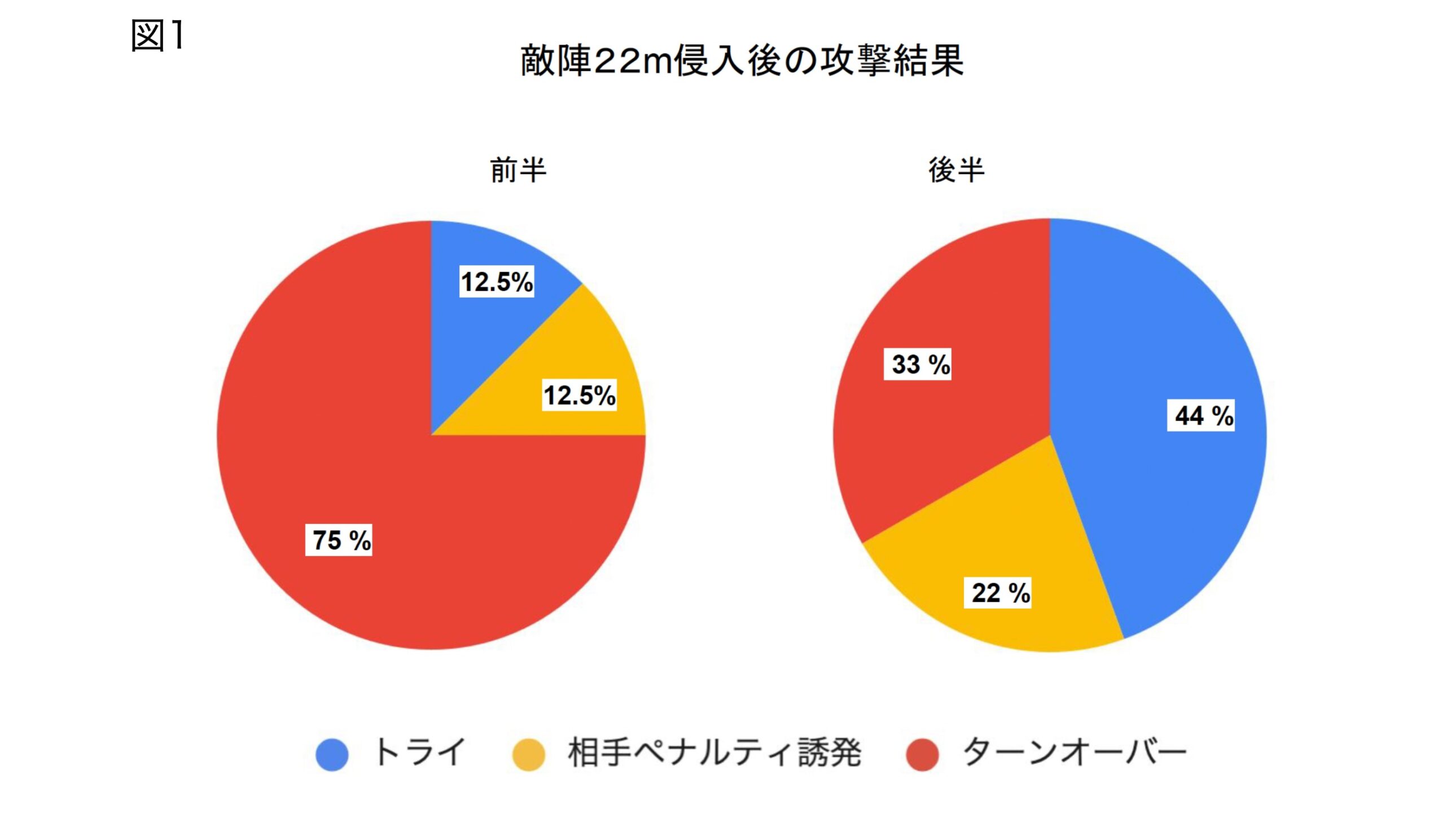

次に主導権の奪い合い、モメンタムの観点から、この試合のポイントを振り返りたい。

図2はこの試合での両チームの攻撃(ポゼッション)の結末をポジティブに終わった(相手の反則を得る、トライを取る、など)ものはプラス1、ネガティブな結果(ターンオーバーされる、反則を犯すなど)は−1として、Sakura15からみた試合時間ごとの累計を曲線化したものである。

曲線は前半では拮抗しているが、後半に右肩上がりとなり、試合を支配していったといえる。

スペインのトライについては前述したので、ここではピンク色について紹介する。

①後半4分/Sakura15⑦長田のトライで反撃体勢に

後半立ち上がり、Sakura15は自陣のラインアウトモールが相手にターンオーバーされる苦しい場面だったが、Sakura15のディフェンスが良かった。安定しつつ、個々の素晴らしいタックルでスペインの攻撃を寸断した。徐々にディフェンスで前進していき、最後は⑥川村の素晴らしい姿勢のスティールが決まった。

そして、その後のラインアウトモールでさらに前進と反則を獲得し、敵陣22メートル内での攻撃となる。ラックサイドをステップとボディコントロールで突破した⑦長田が25メートル近く前進し、左中間に飛び込んだ。⑩大塚も見事にゴールを決め、12-14と試合を振り出しに戻した。

②後半18分および後半23分/キックオフレシーブで主導権を握る

個人的には勝負を分けたと思う、2つの素晴らしいプレーがあった。

2つともSakura15が自陣を脱出したい場面。キックオフレシーブは得点後におこなわれるため、ここでピンチに陥り、失点するようであれば、主導権を握れずにゲームが膠着してしまう。

まず後半18分のプレーでは、2フェイズほどラックを作ったあとに⑪今釘が左足のロングキックを蹴った。キック自体は相手に直接捕球されるが、距離と正確性(相手陣10メートル、タッチライン際)が非常に良かった。

捕球したスペイン⑩ペレスはカウンターアタックを仕掛け、フィールド中央の⑫デュシェールへパス。しかしキックチェイスがまた素晴らしい。この記事でもたびたび触れたキックチェイスのラインスピードだが、タックラーだけでなく、全員が素晴らしかった。

特に③北野が光った。スピードアップし、相手の長いパスの時にスピードを上げ、デュシェールに対してプレッシャーをかけた。教科書のような追い込み方だ。疲労が蓄積される後半の半ばに、FW第1列が役割を遂行した。全タイトヘッドの参考になる。

⑫弘津のタックルが一発で決まり、⑦長田のスティールを生んだ。

後半23分には相手が右奥に蹴り込み、Sakura15は一度中央付近にラックを作った。そのあと、今度は⑩大塚が右足からキック。これも非常にコントロールされたスキルフルなタッチキックとなり、相手陣でタッチに出た。逆転したいスペインは、クイックスローインから仕掛けた。

この時の、大塚のキックに対するチェイスも秀逸だった。

ボールがタッチに出た途端、一気にスプリントしたのは⑦長田と⑬古田。一度自陣に入り込まれるが、㉑津久井らの渾身のタックル、そして⑰峰がボールアウトとともに超速スプリントで相手にプレッシャーを与えてミスを誘った。

なんとかボールをつなぎ、攻撃を立て直したいスペインに対し、⑫弘津、⑪今釘が、連携を保ちつつ状況に対応するディフェンスをした。

結果的に相手のノックフォワードとなる。Sakura15全員が、高いディフェンスの意識、日々の鍛錬の成果を見せた。

通常キックオフプレーは、キックした側がチャンスを得ることが多く、平均するとキックした側にとって、おおよそ敵陣10メートル付近で次のプレーとなる。しかしこの2つのプレー時は、レシーブ側だったSakura15が敵陣に侵入し、さらに、マイボールにしたり、ペナルティを得る理想的な結末だった。

その後の連続トライのきっかけとなった点、モメンタムを考える上で、見逃せないプレーだった。

【最後に述べたい2選手】

この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにはFB西村蒼空が選ばれた。よく走り、先制トライは、大会全体でもベストトライの一つと言われるものだろう。しかし、他にもチームへの貢献度が高い選手たちが何人もいた。

その中でも、ひときわ優れた選手がいたので紹介したい。

⑪今釘:スキルフルなフィニッシャー

前述したキックオフレシーブから地域脱出に貢献するなど、大会を通じて何度も素晴らしいキックを見せてくれた。もちろん最大の見せ場となったのは後半21分、勝負を決めるトライを挙げたシーンだ。

一度はタックルされて倒されるが、すぐ立ち上がる。ボールをもらうコース、加速。タックルを受けたあとのボディコントロール。WTBとして決定的に必要とされる、トライを取れる力を発揮して、Sakura15を一気に勝利へ近づけた。

しかし私が注目したいのは、前半27分のラインブレークだ。⑨阿部からボールを受けて10メートルほど前へ出た。

このプレー、左WTBであるはずの今釘はフィールドの右側から走り込んでいる。フィールドの隅でボールを待ち続けるのでなく、フィールド中央にぐいぐい入っていき、デコイラン、ラックのクリーンアウト、そして逆サイドからのライン参加と、まさに縦横無尽。

チームの決まり事として許されていたとしても、彼女の動きからは毎フェイズ毎フェイズ、何かしらの貢献をおこなおうという意志を感じた。これからの成長が楽しみな選手。

⑦長田:パフォーマンスで引っぱるリーダー

敢えて取りあげるまでもないほどの殊勲選手。それでも取りあげさせていただく。

前述のプレーでも彼女の名前はたびたび出た。それに加えて前半光ったのは、前半15分、自陣でのスペインボールラインアウトで相手モールの前進に手を焼いていた場面だ。モールの押し合いの中で、地面に落ちたボールを真っ先に拾ったのが⑦長田だった。相手に傾きかけた悪い流れを断ち切った。

続く前半17分には、④佐藤のスティールを生み出すタックルも見せた。

そして前半40分過ぎ、スペインがショートサイドで細かいパスを決め、大きくラインブレークした。

Sakura15としてはここで失点すると非常に苦しい局面だった。その中で⑦長田が渾身のバッキングアップと、こぼれ球への働きかけを見せた。結果、スペイン攻撃のパスミスを逃さずボールを奪取し、Sakura15のピンチを凌ぎ、ハーフタイムを迎えた。

まさに「未来につながる」プレーを体現した。

以上、Sakura15のW杯最終戦を取りあげた。

目標に掲げたグループリーグ突破はならず大会を去ることになったが、3試合ともに素晴らしいパフォーマンスを見せた。サイズ、フィジカリティで大きな差がある相手に対し、ハードワークや鍛錬したスキル、組織力で立ち向かった。

「ラグビーが好きだ」は十分に伝わった。胸を張って、堂々と帰国してもらいたい。

【PROFILE】

小島碧優/こじま・みゆう

2000年神奈川県生まれ。日体大から2022年に横浜TKM入団。ポジションは7人制ではFW、15人制ではFL。昨年度は主将と並行してチームの分析担当も務める。4月からアイルランドにラグビー留学、Railways Unionに所属。ラグビーは勿論、語学、アナリストスキルも学んでいる。

【PROFILE】

宮尾正彦/みやお・まさひこ

1971年10月12日、新潟県生まれ。2003年4月からトヨタ自動車ヴェルブリッツで、2013年4月からNEC グリーンロケッツでコーチ・分析スタッフを務め、日野レッドドルフィンズを経て、現在、東芝ブレイブルーパス東京でハイパフォーマンスアナリストとして活躍する。