8月17日、昨シーズンと同じ菅平のサニアパークで、関東大学対抗戦上位チーム同士の練習試合がおこなわれた。昨年は夏と対抗戦で上回った早大と、シーズンの最終盤に修正力と強さを見せた帝京大。今夏の対戦も、本シーズンの試金石となるものとなった。

◆帝京大学のラグビー

帝京は昨シーズンと比べると、青木恵斗(現トヨタV)や本橋拓馬(現神戸S)といった1年生時からスターティングメンバーに入り、FWでパワーを発揮していた選手が抜けたチームとなっている。

今回の試合は、少し挑戦的なラグビーをしていた様に見えた。

【質的に帝京大学のラグビーを見る】

帝京のアタックのタクトを振るのは、今季も10番に入った本橋尭也となるだろう。体の強さとパスバリエーションを豊富に備えていることを強みとしており、高本幹也(東京SG)、井上陽公(SA広島)に次ぐ世代のSOとして昨シーズンもゲームをコントロールした。

帝京は、階層構造を生かしたアタックをしていた。10番の本橋を攻撃時の重要ハブとして、10シェイプと9シェイプを織り交ぜて攻めていた。

パスを挟みながら打点を細かく切り替えるようなアタックを見せ、コンタクトで相手を動かすようなラグビーの基本に沿ったアタックをしていた。

本橋の立っている場所は、すべてのシーンで定位置が決まっているというわけではなさそうだ。9シェイプと呼ばれる3人組のFWのポッドの裏に立つ基本的な立ち位置のほかに、9シェイプの真横、まるで4人目の(ポッドの)構成員かのような立ち位置でパスを待ち、ボールをダイレクトに受けて展開を見せるシーンもあった。

本橋のアタック方向の切り替えの判断も好印象で、ピストンアタックと呼ばれるようなアタック方向の細かい切り替えを見せていた。また、12番に入った大町佳生もプレイメイクできる。アタックラインに本橋が不在の時は自らキャリーをして、大町がアタックラインの指揮を執っていた様にも見えた。

結果的に、帝京はフィジカルに依存しないアタックをしていた。後述するが、早稲田は9シェイプを基点にリズムを作り上げようとする傾向があり、帝京は構造的なアタックを使って能動的に崩そうとするシーンが多く見られた。それでいてFWのキャリーでも強さと上手さがある選手たちが揃っており、より攻撃的なラグビーにつながっていた。

また、今回の帝京のアタックの大枠で気になったところを挙げると、思った以上にパス回数を刻むようなアタックを見せていた。本橋を経由するようなフェイズも多く、あくまでも印象論ではあるが、展開が多かった。意図的にボールを動かしているように見え、よりフィジカルな様相になった時のアタックがどうなるかも興味深い。

ディフェンスの観点で言うと、かなり精度が高かった。タックル成功率は残念ながら算出していないが、早稲田のキャリーを高水準で止めることに成功していた。

後半終盤の連続被トライに関しては反省材料になると思うが、相手の下半身に狙いを定め、アシストタックラーが上半身を固めるといったダブルタックルの基本の精度も高く、相手のアタックをシャットアウトするケースが多かった。

ブレイクダウンにも効果的なプレッシャーをかけることができていた。スティールをはじめとするターンオーバーを狙うプレーが多く見られ、その一部が効果的に働いていた。早稲田のブレイクダウンにかけたプレッシャーによりスローダウンできるシーンも見られ、接点での勝負にこだわっているように見えた。

一方で、試合全体を通じて、ペナルティが失点やピンチにつながった。回数自体は多くなかったが、ペナルティを起点に自陣深くに侵入を許すシーンが散見された。特にスクラムでのペナルティに関しては、試合の流れ的にも、もう少し抑えていきたいところだろう。

後半に修正したことに関しては流石と言えるが、今後も注目していきたい。

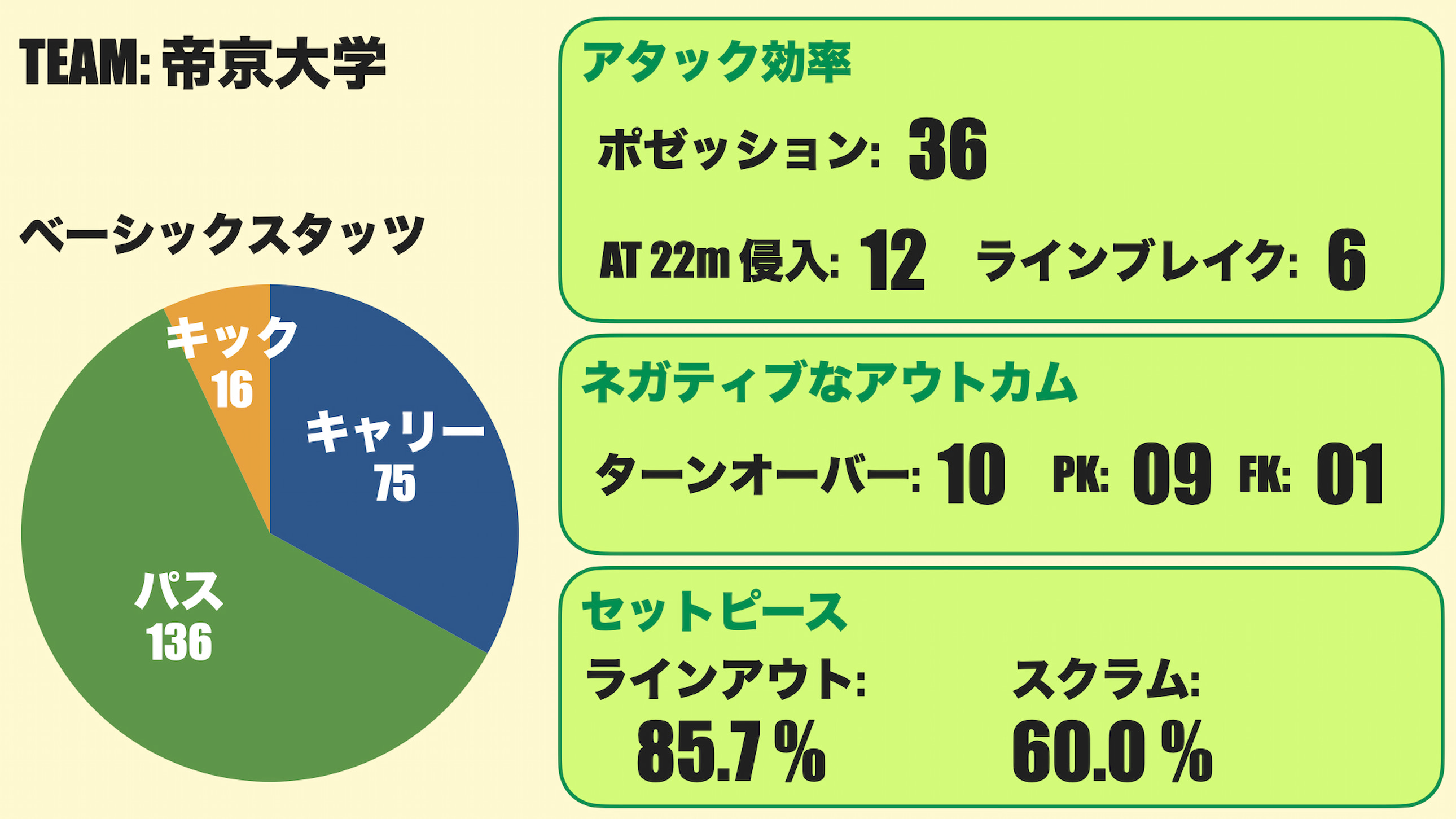

◆数値で帝京大学のラグビーを見る

それではスタッツについて見ていきたい。

こちらのスタッツは、ベーシックなアタックに関連したスタッツをまとめたものだ。

まずはアタック効率の部分から見ていこう。36回のポゼッションが見られている。

後述する早稲田のポゼッションよりも多い数値となっており、試合をある程度支配的に保持していたということが言える。

その36回のポゼッションの中で、敵陣22メートル内への侵入回数が12回確認された。比率で言うと、ポゼッション3回に対して1回のチャンスメイクができていると言える。

その中で5回のトライが生み出されたことから考えると、トライ変換率は41.6パーセントになる。もう少し効率を上げていきたいところだろうが、ひとまずは及第点とも感じられる。

ネガティブなアウトカムとしては、10回の被ターンオーバーがピックアップできる。数値的には、もう少し改善が求められる様にも見える。ハンドリングエラーも目立ち、意図せず相手にポゼッションを譲るシーンが見られていた。

ベーシックなスタッツを見ると、パスで動かす傾向にある数値が見られている。パスとキャリーの比率を見ると、キャリー回数に対してパス回数が1.81という比率を示す。一般的なアタックをしていると1.5あたりが平均的な数値になるので、1.81という数値は「パスを重んじる傾向にある」という見方ができる。

帝京は強烈なFWによる肉弾戦を得意とするが、今回の試合では少し違うような傾向も見えた。

セットピースは、ラインアウト、スクラムの両方で早稲田にプレッシャーを受けていたことが分かる。100パーセントを狙っていきたいセットピースで、ラインアウトでは85.7パーセント、スクラムでは60パーセントと低い水準にとどまった。スクラムではディフェンスの際にもペナライズされたり、強さを見せようとする気持ちが見られる一方で、反則によって相手の前進を許したとも言える。

◆早稲田大学のラグビー

早稲田は中核となる選手のひとり、矢崎由高が不在。スキッパーだったHO佐藤健次も卒業した。しかしそのような大学ラグビーのサイクルの中で、毎年良い選手が湧き出てくる。そこが強みでもある。

【質的に早稲田大学のラグビーを見る】

早稲田の今回のラグビーを見て感じたのは、「メリハリがついている」というところだ。選択肢を毎フェイズ多く準備し、選択肢からシビアにプレーを選びながらアタックを見せる。というよりも、フェイズごとに狙いを明確にして安定したプレーを狙う、というラグビーだ。

特に気になった部分としては、階層構造を多く活用するようなアタックではなかった。階層構造とは、FW主体の集団であるポッドと、BK主体の集団であるアタックラインがレイヤーのように重なって表と裏の構造を作るものだ。一般的には表と裏の構造を作ることによって、位置的な優位性や数的優位性を作り出そうとするものでもある。

早稲田のアタックではポッドを使ってアタックをするフェイズと、バックスラインを使ってアタックをするフェイズが比較的分かりやすく分かれていたように見えた。

このフェイズではポッド、このフェイズではアタックラインというように分かれており、ポッドとアタックラインを組み合わせた階層構造を用いるシーンは、確認する限りでは多くなかった。

ポッドとアタックラインはボクシングで言うところの、ジャブとストレートの関係性にも近しいものがある。FW中心のポッドを使って相手を動かしながらリズムを調整し、アタックラインを使って一気に攻勢に出る、といったところだろうか。

早稲田も、ポッドを使って前進を図りながら様子を伺い、適時でアタックラインを使うことで打開を狙っていた。

しかし、早稲田のアタックで帝京が明確に崩れるようなシーンは、そう多くは見られなかった。特にジャブの部分、FWによるポッドアタックの際に帝京は堅く強烈なディフェンスを見せ、早稲田にリズムを作らせなかった。ジャブで相手を崩せたシーンでは大きなゲインも果たすことができていただけに、それ以外の安定感に欠けたところが反省材料になると考えられる。

ポッド自体の位置関係も少しラックに対して近く、フラットに走り込んで、ボールをあまり下げないようにしていたことも印象的だ。

ポッドからボールを下げてしまうと、多くのチームがそこに対して強くプレッシャーをかける流れを作っていることから、厳しくプレッシャーを受けることになる。それを防ぐために、フラットに走り込むこともあれば、パスワークで少し打点を変えるなど、工夫が必要になる。

ディフェンスの観点で言うと、エッジの部分で崩されるような流れができていたところが気になった。

ある程度前に出る点で一貫していたが、エッジで数的優位性、人数の余りを作られるようなシーンも目立っていた。

試合を通じて見た感覚で言えば、エッジでゲインされる理由として、「裏の選手との連携が完成していない」といった印象を受けた。

基本的にはディフェンス時には、キックを警戒してうしろに下がる選手と、全体のディフェンスを務めるフロントラインの選手に分かれることになる。裏に下がる選手のうち、主にWTBの選手は相手アタックの動きに合わせてフロントラインに合流するケースもあるが、早稲田のディフェンスラインでは、その合流が少し遅いようにも感じた。

また、連携が不足していると感じられるシーンは他にもあった。後半18分に生まれた帝京のトライが、その例ではないかと思う。

このシーンでは、控えから出場した服部亮太のハイボールを余裕を持って確保され、ハイボールキャッチからダイレクトにボールを動かされて失点につながった。

ここではキックが少し伸びたということも影響しているとは思うが、最初の相手のキャッチに対して、まったくといっていいほどプレッシャーをかけることができなかった。結果として相手に判断の余地が生まれ、外展開という判断をされた。それに伴うディフェンスでも、人数と位置的なズレが生じた状態でディフェンスを仕掛けすぎて、難しい判断が続いていた。

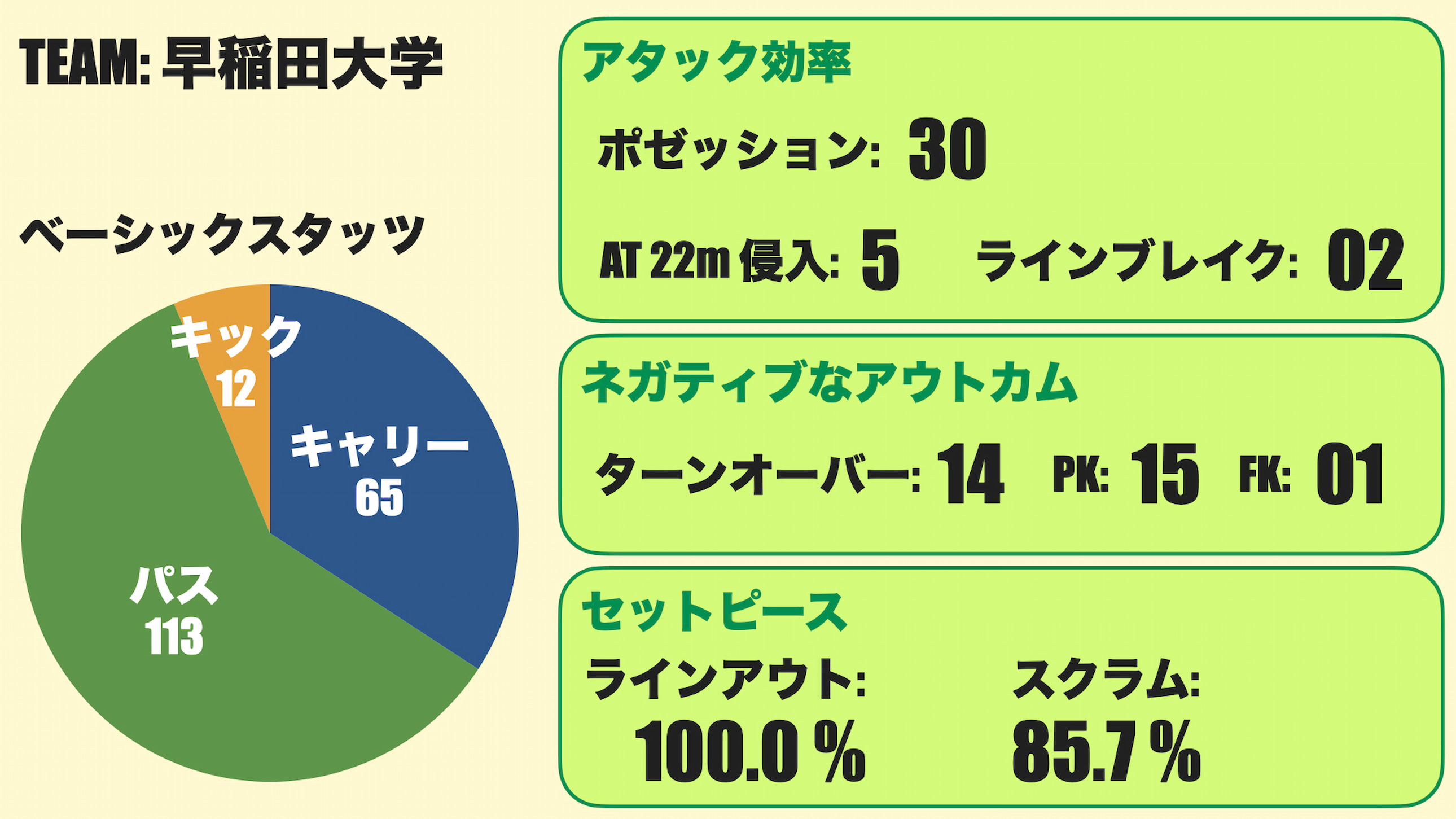

【数値で早稲田大学のラグビーを見る】

それではこちらも、アタックスタッツを見ていこう。

ポゼッションは試合を通じて30回と、帝京に少し押し込まれたという見方もできる。ポゼッションの多さはゲームコントロールにもつながる。試合は相手の流れで進んでいた時間も多かった。

敵陣22メートル内への侵入回数は5回と、帝京の半分以下だ。3トライにつながっていることを考えると効率的なスコアにつながっているという見方ができるが、そうであれば敵陣侵入回数を増やすことでさらなるスコアが期待できる。

獲得したペナルティで外に蹴り出そうとしてダイレクトにキャッチされたシーンもあった。自分たちのミスでチャンスに持ち込めなかった場面もあった。改善を図りたい。

ネガティブなアウトカムとしては、被ターンオーバーの14回が挙げられる。ポゼッションが30回あるうちの、およそ半分においてポゼッションを手放していることを考えると、意図したゲーム運びができていたとは言い難い。特に敵陣深くに入ったシーンでのハンドリングエラーやペナルティもあり、惜しい展開を見せていた。

ベーシックなスタッツを見ると、帝京に似た様相を見せていた。キャリー65回に対してパスが113回と、比率が1.73と言う数値。平均的な数値と比べると、少しパス優位と言うことができる。

実際の試合を見たイメージとしても、パスで大きく動かすシーンではかなりのパス回数があった。ポッドを使ったアタックの中でも、パスを使っていた。

セットピースは、かなりいい結果を残せたのではないか。スクラムこそ100パーセントには至らなかったが、全体的には、安定した様相を見せていた。

特にラインアウトでは相手ラインアウトのスティールを見せるシーンもあり、自分たちのボールの獲得率では見えてこない良さがあった。

◆まとめ

あくまでも秋冬シーズンの前哨戦だ。メンバーも(おそらく)シーズンとは異なり、いろいろと試しながらの試合展開であったことは間違いない。

それでも、今回の試合では帝京が強さを発揮していた。

早稲田としては連携を深めていきたいところか。個の力に頼る部分もあり、まだ足りないところがあった。

帝京は手応えを感じられたのではないか。一方で、修正が求められる部分もある。今後の修正に期待したい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。