Keyword

強豪との5連戦の最後に、なんとか勝つことができた。そんな見方ができるだろうか。11月22日、日本代表は敵地でジョージア代表に25-23のスコアで勝った。

多くの時間苦戦しながら、ペナルティゴールの精度と数で相手を上回って勝利を収めた。

今回も質的、量的の側面で試合を見ていこう。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

〈ポッドを使ったアタック〉

アタック様相としては、ここまでの連戦と同じ様子を見せていた。工夫を加えたポッドをベースに、10-12-13番の連係でアタック構造を作りながら、外で優位性を作ろうとするシーンが見受けられた。

人数比としては1-3-2-2を基本の比率として、大外の2人をラインに直接参加させたりすることでバリエーションを作っていた。エッジ方向にはジャック・コーネルセンや下川甲嗣のようなワークレートの高い選手が回り込んできており、複数のポジショニング・タスクをこなしていた。

アタックの土台になったのはラックからFWがダイレクトにボールを受ける9シェイプだ。主にタイトファイブ(PR/HO/LO)の選手がキャリーを担い、少し浅い位置でボールを受けていた。一部の選手はラックに対して、さらに浅い位置関係に向かって走り込むようなキャリーを見せていた。

9シェイプのポッドの中では、最初にボールを受けた選手が隣の選手に浮かすようにパスをするティップオンなどのオプションが効果的に働いていた。ジョージアのディフェンスはポッドの先頭の選手に対して詰めるようにディフェンスをしてくるので、その横の選手との連係が切れている空間に向けてティップオンで選手を走り込ませることで、前進効率を上げていた。

また、ここまで見られたシーンの連続体として、9シェイプの特殊な形である1人がブロッカーとしてラックに近い位置に走り込み、残りの2人がその裏でボールを受けてポッドとしてのキャリーをしたり、そのまま裏にパスを流すオプションがあった。

ウェールズ戦に比べると減少したが、プレイメーカーからFWがパスを受ける10シェイプも、リズムを作るのにある程度活用しようとした様子は見られる。前半プレイメーカーを担った李承信も、途中からプレイメーカーに入った小村真也も、ラックからダイレクトにボールを受けることを好むプレースタイルを見せており、10シェイプを中央で分割するように内側と外側のオプションを作っていた。

ただ、ポッド全体に言えることではあるが、ポッドをスプリットしたり個人の判断で走り込むようなシーンでは孤立する傾向にあり、ブレイクダウンへ反則スレスレのプレッシャーをかけてくるジョージアのプレーに対して少し苦戦していた。

〈セットピースからのアタック〉

セットピース、特に今回の試合ではラインアウトからのポゼッションが多かった。そのポゼッションでは様々なオプションが見られており、「その後のフェイズで何を狙うか」によって切り替えている様子だった。

中盤、ハーフラインから自陣22mラインまでの間のエリアでは、かなり早い段階でボックスキックを狙う傾向が強い。そういったポゼッションでは、ラインアウトからボールがフィードされたSHは直接バックラインに参加しているFWにパスを通していた。多くのシーンでは、このボールをタイラー・ポールが受けていた。

それとは違い、ポゼッションの中で前進やラインブレイクを狙っているときは、ラインアウトの近くに10-12-13番を配置している。その配置の中でループや表裏の構造を作ることで、ラックから離れた位置に作ったFLとBKのコンビネーションで作ったポッドに対してパスを送り、外方向にアタックの起点を作る働きを持たせていた。

中盤から外方向に向けて作ったラックに対して、BKの選手やラインアウトに参加していた選手は同じアタック方向に回り込み、20メートルほどのスペースに対して細かく数的優位を作る意識を見せていた。ダミーとしての走り込みも整理されており、10番の李、またはプレイメーカーに入った小村を起点に狭いサイドでのアタックが見られた。

ジョージア代表は順目方向のディフェンスの意識が高いチームだったが、早いフェイズで広い位置にラックを作ることでディフェンスが回り込むペースが間に合っていなかった。日本代表のワークレートによって狭い範囲ではあるが数的優位を作られ、突破力のある選手に前に出られていた。

〈キック戦略〉

キック戦略としては、早いフェイズでのキックによって早くポゼッションを手放そうとする様子が見られた。SHの齋藤直人からのボックスキックを中心に、ロングキックとパント系を交えながらエリアを攻略しようとしていた。

ボックスキックに関しては再獲得を狙った距離感が見られた。両WTBの植田和磨や長田智希に競り合いを求めるシーンが多かった。再獲得率は平均より少し高い程度だったのではないか。競り合うことでプレッシャーをかけることはできていた。

相手からのキックを受ける際にも、比較的安定した確保をすることができていた。ジョージア代表はハイパント系のボールを蹴り込んだ際に、再獲得にこだわらずボールを確保した選手に激しくプレッシャーをかけることをキックのフォーマットとしている。そのプレッシャーに対して、FWのポールを配置したり、フロントラインの選手の戻りのはやさを整備することでプレッシャーに対抗していた。

ただ、キックシーンで見た印象としては、いわゆる「プレゼントキック」と呼ばれるような、相手にただポゼッションを譲る形となったキックも複数回見られた。アタックラインで崩し切ることができたシーンがそこまで多くなかったことも影響していたとは思うが、相手にプレッシャーをかけ切れないキャッチ、容易なマークを許したりすることで、試合全体のペースをコントロールし切れなかった。

〈アタックの課題〉

アタックの課題として、「トライにつながるプレーが少ない」ことを挙げたい。敵陣侵入回数等はのちほど触れるとしても、ポゼッション全体を見ても、敵陣深くに侵入できたポゼッションはほとんど見られなかった。多くが中盤での蹴り合いに終始し、効果的な敵陣への侵入経路のバリエーションを準備することができなかった。

特に中盤では、数的優位を作れたフェイズが少なかった。相手ディフェンスとの人数の違いを生み出すことができておらず、広いスペースで同数の駆け引きを強いられるフェイズも見られていた。

そういったシーンでは基本的に効果的なアタックに繋げることはできておらず、単にエッジでラックを作ってアタックのやり直し、といった形に落ち着いていた。

ラックには基本的にキャリアーと2人のサポートが入っているため、SHを含めてグラウンドには12人の味方選手が立っていることがわかる。ディフェンスの人数は裏を押さえる選手とラックに何人が参加しているかにもよるが、おおよそ12〜13人がディフェンスラインに立っている。

そういった中でアタックを繰り広げて数的優位を作るには、シンプルなアタックだけでは難しい。必要なのは、順目方向に高いワークレートで回り込んで数的優位を作る方法と、スイング。ラックなどの裏や逆方向から大きく回り込むようにアタックラインに参加することにより、相手がセットした後、数的優位を作り出す方法だ。

しかし、このスイングの動きは目立っていなかった。主に用いられていたのは順目方向のワークレートの高さで、同方向に数的優位を作ることに成功していた。スイングをしようとしたシーンで齋藤と李の判断に違いが見られたシーンも散見された。

【ディフェンス様相】

接点という観点から考えると、少しプレッシャーを受けていたような印象だ。コリジョンの位置から差し込まれ、相手に前に出られるシーンも多かった。

日本代表もディフェンスラインの整備と丁寧に前に出る部分で相手にプレッシャーを与えることに成功し、総合的に見ると、悪くない位置で守れていた。接点が起きた位置から前に出られても、その前にしっかり前に出ているため、結果的にラックの位置から相手を少し下げることができていた。

ジョージア代表のアタックは9シェイプを使った接点を作るフェイズと、大きく展開するフェイズが明確に分かれており、構造的にズレを作るような動きも少なかった。

結果としてジョージア代表に対して数的優位性を与えることが少なかった。また、ノミネートや位置的なズレから不要なスペースを生み出すこともなく、大外のランナーの脅威も抑えることができていた。

ただゴール前になると、接点の強さを活かしたジョージアのアタックに押されることで、ディフェンスラインが崩されるシーンが見られた。このシーンがジョージアの2トライにつながっている。

ゴール前のジョージアのアタックは、当然のことながらFWの強さを全面に押し出したものとなる。直接持ち出すピックゴーや、小さくパスをするシェイプで打点を切り替え、日本代表のタックラーに対し、小さな優位性を取っていた。

その結果として、日本代表のディフェンスはラックから近い位置にうつめられ、大きく展開されることでディフェンスの重心を動かされていた。

◆日本代表のデータを分析する。

【ベーシックスタッツ】

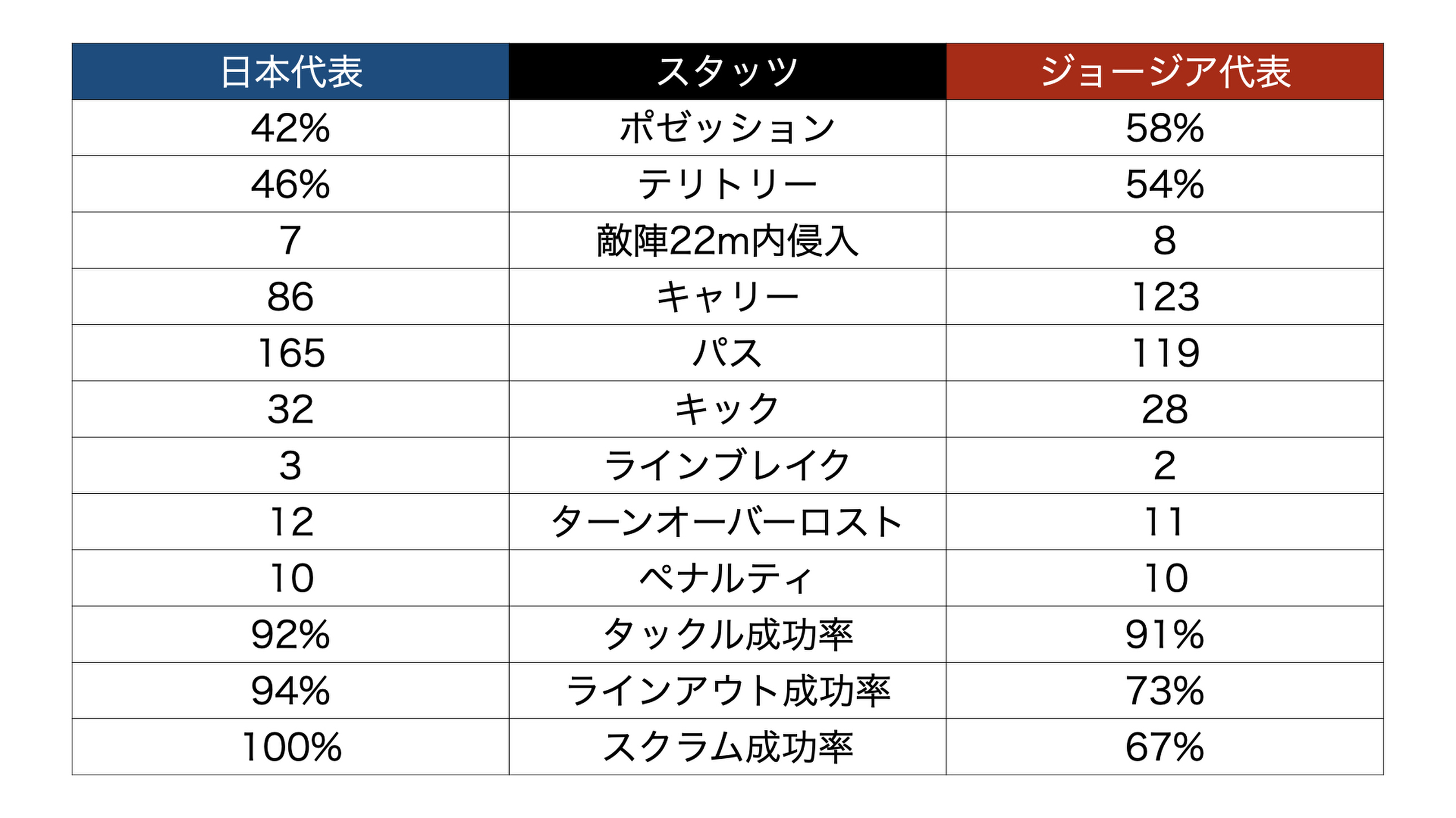

それでは日本代表とジョージア代表のスタッツをチェックしていきたい。

実はこの試合、日本代表はテリトリーでもポゼッションでもジョージア代表に上回られている。テリトリーは若干の差だが、ポゼッションの差は16パーセントと、大きく違う。ボールが動いている一般的な時間から計算すると、相手に5〜6分長くボールを持たれている計算になる。

そういった数値の下振れの中でなぜ勝利を収めることができたのか。それはスコアの大半を占めたペナルティゴールによるものだ。

ペナルティゴールは当然ながらポゼッションとしてカウントされないスコア形態なので、算出上ポゼッションが少ない状態でもスコアを重ねることができる。

テリトリーに関しては、もう少し押し込んでいきたいところではなかったか。ジョージア代表の強さはセットピースから始まる接点の強さにあり、展開型のラグビーで一気に前に出るようなフェイズは多くない。キックを主体に相手を敵陣に押し込めることで、ジョージアの強さ、怖さを抑え込むことができる。

キャリー・パス・キックの比率を見てみる。ワンパスでキャリーに持ち込むことが多かったジョージア代表と、平均して2回弱のパス回数でキャリーを生み出していた日本代表と、対照的な数値が現れた。キックとキャリーの比率は、ジョージア代表の7割ほどのキャリー数だった日本代表が、ジョージア代表よりも多くのキックを見せた。キック主体の試合運びをイメージしていたと想像できる。

両チームともに相手に抑え込まれたイメージが強い。ともに相手のディフェンスラインを崩し切ることが叶わず、ラインブレイクからトライに繋げることができたシーンはなかった。日本代表にとっては、今後の課題になるのではないか。

タックル成功率は、ウェールズ戦から10パーセント改善して92パーセントという数値をとった。前回の記事でも触れたように、90パーセントあたりの水準が、勝つための最低条件になってくる。相手よりも50回多い160回のタックルを成功させており、今回の試合でのいい数値として示すことができる。

セットピースに関しても良い評価ができる。自分たちの獲得率をスクラムでは100パーセント、ラインアウトでは94パーセントという成功率だった。相手の成功率をともに80パーセント以下に抑えることができていた。

ただ、画像の都合上記載から外れているが、相手のキックオフに対する獲得率が71パーセントという水準となっていた。自分たちのミスや相手のプレッシャーによって安定した確保ができておらず、相手にとっての敵陣深い位置でのポゼッションを許していた。

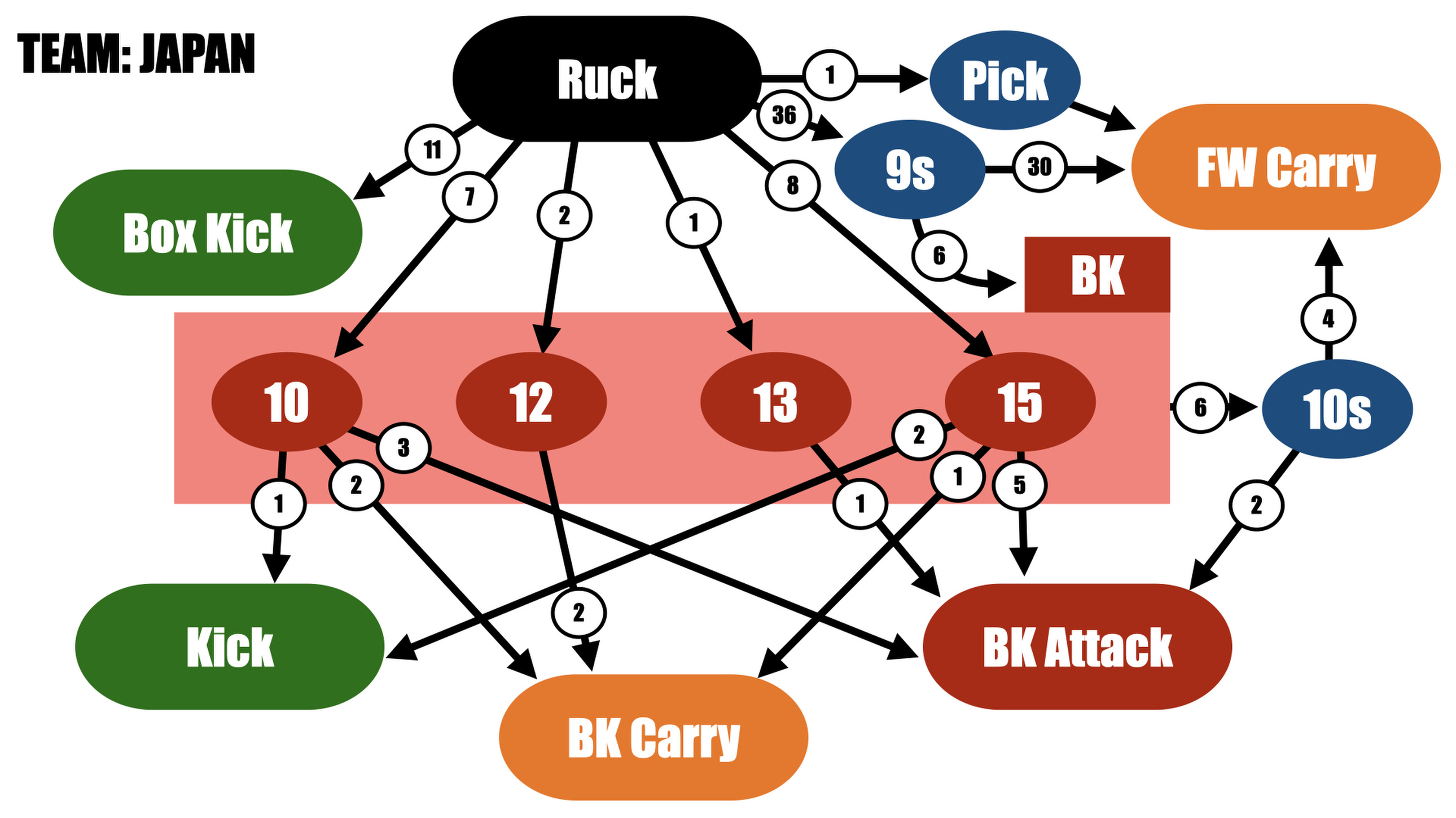

【プレイングネットワーク】

次に、プレイングネットワークについても確認していきたい。

最も特徴的な傾向としては、BKに渡ったボールの回数、特にプレイメーカーに渡るボールの回数が前節と比べて大きく減少した。ウェールズ戦ではラックから37回が10番である李にボールが動いていたが、ジョージア戦では7回、途中からプレイメーカーに入った小村と合わせても20回ほどしかボールを受けていない。

12番や13番にラックからダイレクトにボールが渡る回数も、パシフィックネーションズカップなどの試合からは減少傾向にあり、CTB陣にダイレクトにプレーさせるよりもライン展開の際のカードとして使われる様子が見られる。

結果として、9シェイプや10シェイプといったFWの選手を使ったポッドによるキャリーが目立っていた。ジョージア代表という接点に強い相手に対して、接点ベースで戦略を立てたという見方もできる。ジョージア代表はブレイクダウンに激しくプレッシャーをかけてくるため、ラックを安定化させるために選手たちをグループ化させたのだろう。

ボックスキックは試合を通じて11回と、ウェールズ戦と似たような数値に落ち着いた。日本代表は今回の試合ではボックスキックなどからエリアのコントロールやポゼッションの前進を図っていたため、納得の数値と言える。

ピックゴーといったラックからダイレクトに持ち出すプレーは、効果量の割にあまり用いられなかった印象がある。

ジョージア代表はディフェンス時に順目に大きく回り込む傾向があり、回り込む意識の強さからラックに近い位置に少しギャップが生まれることがあった。上手くサポートを担保することができれば、効果的なアタックにつながったかもしれない。

◆まとめと展望。

この試合で、日本代表の2025年シーズンは終わった。個人的な印象としては、「同ランクのチームにはいい試合ができるくらいの実力」といったイメージだ。世界ランキング10位以内のチームには、総じて苦しい展開が見られたように感じる。

10月25日のオーストラリア戦からのランキング上位との5連戦は、最終的に1勝4敗という結果になった。世界ランキングではバンド2と呼ばれる7〜12位までのグループに入り、13位に比べるとグループ分けで有利な位置を取ることができる。そのため、基本的には最上位のバンド1の相手にどのようにして勝つか。そこが焦点となる。

修正する点はいくつか挙げられる。中盤からの打開力、ゴール前での決定力、1試合を通じた一貫性などだろうか。泣いても笑っても2027年ワールドカップまで、あと2年ない。さらなる進化が求められる。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。