2019年のワールドカップ当時のジャパンのフォワードはよく口にした。

「相手を窮屈にさせる」

スクラムの導師、長谷川慎コーチの掲げるマントラ(真言)である。

押し込みカチ割っての忘れがたき咆哮、右プロップの具智元もアイルランド人やスコットランド人を「窮屈」にさせた。翌年のコロナ禍のさなかの本稿筆者のインタビューに述べた。

「慎さんのスクラムは8人で組む。うしろのだれひとり手を抜くことなく押す。姿勢をとっていれば相手をつぶせる」

足を決め背筋を張れば組み合う巨漢を四畳半のアパートに閉じ込められる。理屈および理屈を超える鍛練とおのれの方法を信じる心の合わせ技だ。

このコラムを書くために本棚の一冊を引き抜く。さて、あのころのプロップはどうだったのか。

『How We Beat the All Blacks』

1972年が初版だ。その前年のブリティッシュ&アイリッシュ・ライオンズのニュージーランド遠征における成功秘話である。

スコットランドの小柄にして頑健な1番、イアン・マクラクランが「プロップはいかにしてスクラムで圧力をかけるか」について語っていた。4項目のいちばん上。

「なによりも簡単なやり方は、相手を不快な状態におくこと」

窮屈! ラグビーがアマチュア競技で規則も昨今とは異なる時代、なお、身長175㎝ほどの賢者は心得やスキルをつかんでいた。

「相手の力の出るところ」を避けて、自分よりも大きな人間の「心地よさ」をまさにつぶす。ちなみに第4項は「相手の肩でなく首にウエイトをかける」。具体的なので秘訣という感じがする。マクラクランは昨年、83歳で亡くなった。

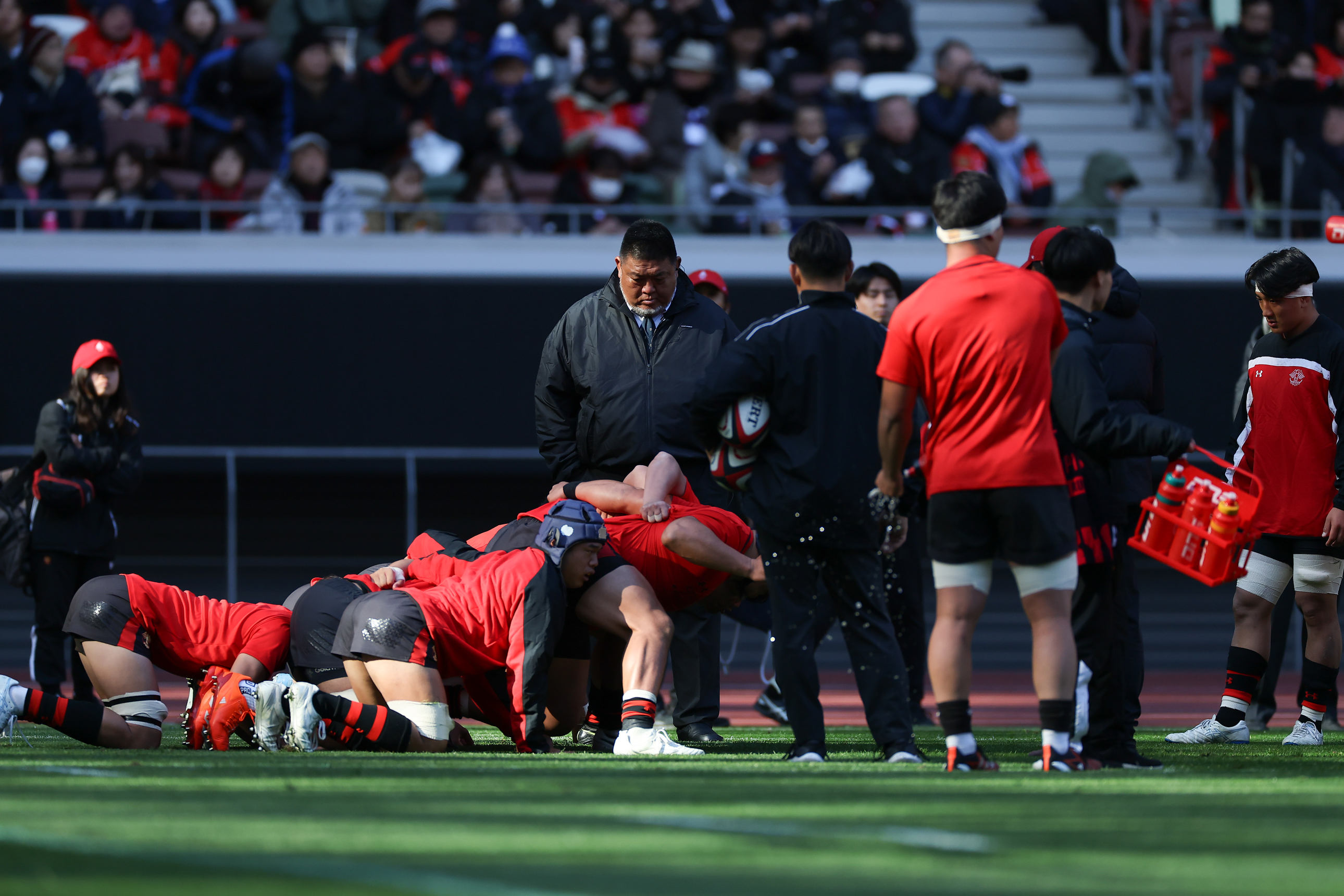

新年2日。MUFGスタジアム、国立競技場での全国大学選手権準決勝。

ふたつの敗者、帝京大学と京都産業大学のファンなら「いまのスクラム、こっちの反則なの」と中継のテレビ画面に幾度か異を唱えたかもしれない。

トップ級のレフェリーはだれであれ、ルールに沿って、8人と8人の塊のぶつかる際のバインドやヒットの「見るべきところ」をあらかじめ整理している。

ひじの角度や足の伸び方でどちらの「罪」かを判断する。複雑にとらえると沼にはまるので、そうするよりほかはないのだ。

そして、そうした見きわめはどんどん困難となっている。

「窮屈」の浸透のおかげである。

ワールドカップ日本大会での桜のジャージィのセットピースの充実の影響もあって、大学のシーンにも、それぞれクラブの流儀こそあれ、大筋では「8人でひとつ」の理論や実践は広がった。

するとどうなるのか。うしろ5人の結束に「力のもれ」がなくなる(今季の早稲田は見事だ)。

ともにしっかり固まるので、総重量に大差がなければ、向かい合うフロントローの微妙な力の作用のみがバトルの場に残される。背番号1、2、3、16 、17、18の面々は、合法を意識しつつ「お人よし」を排さなくてはチームの仲間の期待に応えられない。かくして拮抗ゆえに崩れる。

ひいきの心理も働けば、えー、逆じゃないの、と嘆く気持ちもわかる。ただし、繰り返すが、審判はみな良心に背かず、ひとつの基準に照らして笛を吹く。楽でない務めである。

ここまで書いて、1997年1月15日の夜を思い出した。早稲田大学コーチとして明治大学との大学選手権決勝に臨んだ。軽量のパックはよく倒し、ものすごくよく走って、終盤に3点差へ迫り、されど、たくましい紫紺のモール、それからスクラムの力攻めへの抵抗を「認定トライ」とされた。

悔しい打ち上げの席。控えの4年生ロック、内藤大三がふいに立ち上がり、こんなスピーチを始めた。

「人間は空を飛べません。力の拮抗した者がぶつかれば地面に落ちます」

福岡の修猷館高校出身。ラインアウトに長けており、洞察力やユーモアの感覚があった。きっと社会で活躍しているだろう。あの哀しくてちょっとおかしみのある主張は、前述の理由により現在も出番はありそうだ。

スクラムに触れると、つい「神学論争」なんて難しい言葉を用いたくなる。

古い広辞苑の「一一四二」ページ。しん-がく【神学】宗教ことにキリスト教の真理による教理や信仰生活の倫理を組織的に研究する学問。

転じて、神学論争とは「結論を得がたい議論」の意味で広まった。以下、数例を。

もし長身2mの3番の「トイメン」が165㎝なら。低いほうが、うんと背に恵まれた者にとっての「適切な高さ」に合わせなくてはならないのか。

最初に片側が押し勝つ。以後の「崩れ」はことごとく弱い側の反則となる。だが、実は強いから自在に落とせたりもする。

そもそも押されること=反則なのか。ずるずると後退した段階で不利をこうむっているのだから、それで十分なのでは。

左プロップが違法な角度で内へ入る。入られたほうの操作による可能性も捨てきれない。昔、グラウンドで実験した。8人が密着すると、フロントローは露骨に足をサイドに運ばずとも、ナンバー8が左右いずれかの肩の力をかすかに緩めるだけで、たちまち回る。前3人の向きを定める舵は最後尾に存在した。

たまにリーグと呼ばれる13人制のゲームを映像で追う。セットプレー勝負のないラグビーは深みを欠く、と、自然に思う。われらが15人制の組み直しの連続はときに退屈だ。ただ、つまらない時間を許容しないスポーツは、フラットにおもしろいかわりに、感動の跳躍がない。

なんて結論を整えたようで、白状するなら「スクラムのアゲインで時計が進む」と苛立つ場合もままある。アーリーエンゲージやコラプシングをめぐる論争は続く。