2025年10月19日、北海道・広尾町コミュニティグリーンパーク。日本代表として臨んだニウエ代表との国際試合は8-58。完膚なきまでの敗北に終わった。

◆ニウエ戦の振り返り。

対戦相手のニウエは、南太平洋に位置する人口約1700人の島国である 。しかし国民はニュージーランド(以下、NZ)の市民権を持ち、NZやオーストラリア(AUS)にも多くのニウエ系国民がいるとされている。

今回の代表チームも、そのNZやAUSでプレーするニウエ系選手が中心に編成されていた(試合の詳細はこちらに→【13人制ラグビー/ラグビー・リーグの世界へ】ニウエ代表戦で知る、もう一つの熱狂)

身体能力に優れた選手が多く、フィジカルコンタクトの強い南太平洋の強豪である彼らを相手に、私たちはスキル、フィジカル、そのすべてにおいて「次元が違う」としか言いようのない内容で叩きのめされた。

さらに悪いことに、私自身は試合開始わずか20分で負傷、試合終了直前まで、戻ることができなかった。

初キャップの選手も多い中で、過去4年にわたって代表チームに関わってきた数少ない選手でありながら、何もできなかった。『X』 (旧Twitter)などでも観戦してくれていた人々がいたようで、ボロボロの試合を見せてしまった恥ずかしさが募る。

敗因の核心は、試合後に当日の解説を務めていただいた元15人制日本代表キャプテンの菊谷崇さんが漏らした一言にあったと思う。

「アップの時の過ごし方を見て、このゲームは厳しいかなと思った」

ニウエがFWとBKがわかれ、プレイザボール(リーグ版のブレイクダウン)周りで戦う技術の確認やパス回しなどに関する計画的かつ最適なウォームアップをおこなっていた。日本代表チームのそれは、合わせのような要素も多く、コンタクトなどは少なめ、緩やかでのんびりしたものに見えたという。

選手もスタッフも間違いなく全力を尽くした。だが、ラグビー・リーグという競技において発展途上にある日本には、ニウエが持つ試合で勝つための過ごし方や試合で発揮すべき技術に関する「知識」や「知見」が欠けていたのだ。

オーストラリアやイギリスなどのラグビー・リーグ先進国でプレーした経験を持つ選手やコーチが少ない日本では、「知識」や「知見」を獲得する機会はどうしても少なくなってしまう。

この「知識の差」こそが、私が仕事を辞めてラグビーの比重を上げ、本場であるイギリスやオーストラリアでプレーしたいと思う理由である。

国内リーグでは日本で2年、ケニアで1年半ほどプレーし、代表にも2022年から4年ほど関わってきた。ここで得られるものは基本的に得てきた。日本でできることはほとんどやり尽くしたと感じている。

ここからの2、3年をより有意義に過ごすためにその「知識の差」の先に、自分がまだ知らない世界が広がっているのなら、純粋な好奇心として、この目で確かめてみたいと思う。

そしてもう一つは、「知見の輸入」だ。

前職、外資系戦略コンサルタントとして日本・ケニア・東南アジアで働いてきた。特にSocial Impact(いわゆる途上国の開発支援)の領域で、AIや衛星データを活用して農業や金融といった分野の課題解決を目指したり、現地の政府やスタートアップと協働してデータ駆動型のDX支援プロジェクトを推進するなど、途上国の実情を見てきた。

比較的、グローバルサウス、いわゆる発展途上国の国々では、大学や企業などでの教育の質や雇用の口が限られている傾向にある。

例えば教育一つとっても、世界的に良いとされる教育(グループディスカッションやディベート、体験学習など、学習者が主体的に学ぶアクティブラーニングなど)へのアクセスは難しく、どうしても一昔前のティーチングスタイルが横行していたりする。私自身、ケニアで選手を殴るコーチを実際に見たが 、そうした「知見」のアップデートが追いついていない側面がある。

そして私が見た現実は、アメリカやイギリスのトップスクールやグローバル企業で「世界標準」を学んだ人々が、そのノウハウを自国に持ち帰り、国を発展させる姿だった。

同じことがラグビー・リーグにも言えるはずだ。ニウエ戦の敗北は、まさにこの「知見」の差(=世界標準の準備ができていなかったこと)の表れだ。日本はラグビー・リーグでは発展途上。国内で得られない知識や経験を、自分が世界に取りに行ってみたい。

そして、代表戦後から、チーム探しを本格化させた。

◆海外でのチーム探し。

イギリスやオーストラリアにほとんど伝手がないので、まずはエージェント(選手の契約先を探す代理人)を使うことにした。

とはいえ自分もどんな人がエージェントをしているか知らないので、SNSやウェブ検索しながら、オーストラリアとイギリスで1人ずつと契約することにした。

ちなみにプロとなると、契約額の何パーセントかを成功報酬として代理人に支払うことが多い。

私の場合は、オーストラリアのNRLやイギリスのSuper League(ユニオンでいえばスーパーラグビーに相当するようなガチガチのプロ)に入れるような選手ではないが、イギリスやオーストラリアの3部、4部あたりの、一般的にセミプロ、エリートアマチュアと呼ばれるところだと可能性があったりする。

なので、そういったところへの実績があるエージェントと契約、彼らはチーム探しを月額単位で手伝ってくれる場合がほとんどで、私も月に数万円払っている。

合わせて、プレー動画のハイライト(英語ではPlay Video, Footage, Highlightなどという)やラグビーの履歴書(英語でRugby CVやRugby Resumeなどという)などを準備、実際にチーム関係者に見てもらえるようにした。そしてエージェントに依頼し、チームへのリーチアウトをお願いした。

オーストラリアで15チームほど、イギリスで10チームほどにリーチアウト、大体半数ぐらいのチームから反応があった。

その中には、イギリスの2部のプロチームの育成スコッド(英語ではDevelopment Squadという)やオーストラリアでNRLチームとパートナーシップを組んで選手を送り出しているようなチーム(英語ではFeeding clubと言ったりする)も含まれていた。

また、そこまでのレベルではなくても、試合給を出してくれているようなクラブも多々含まれていた。

◆一筋縄ではいかない、チーム探し&契約交渉。

でも、一筋縄ではいかない。そして現状もいっていない。

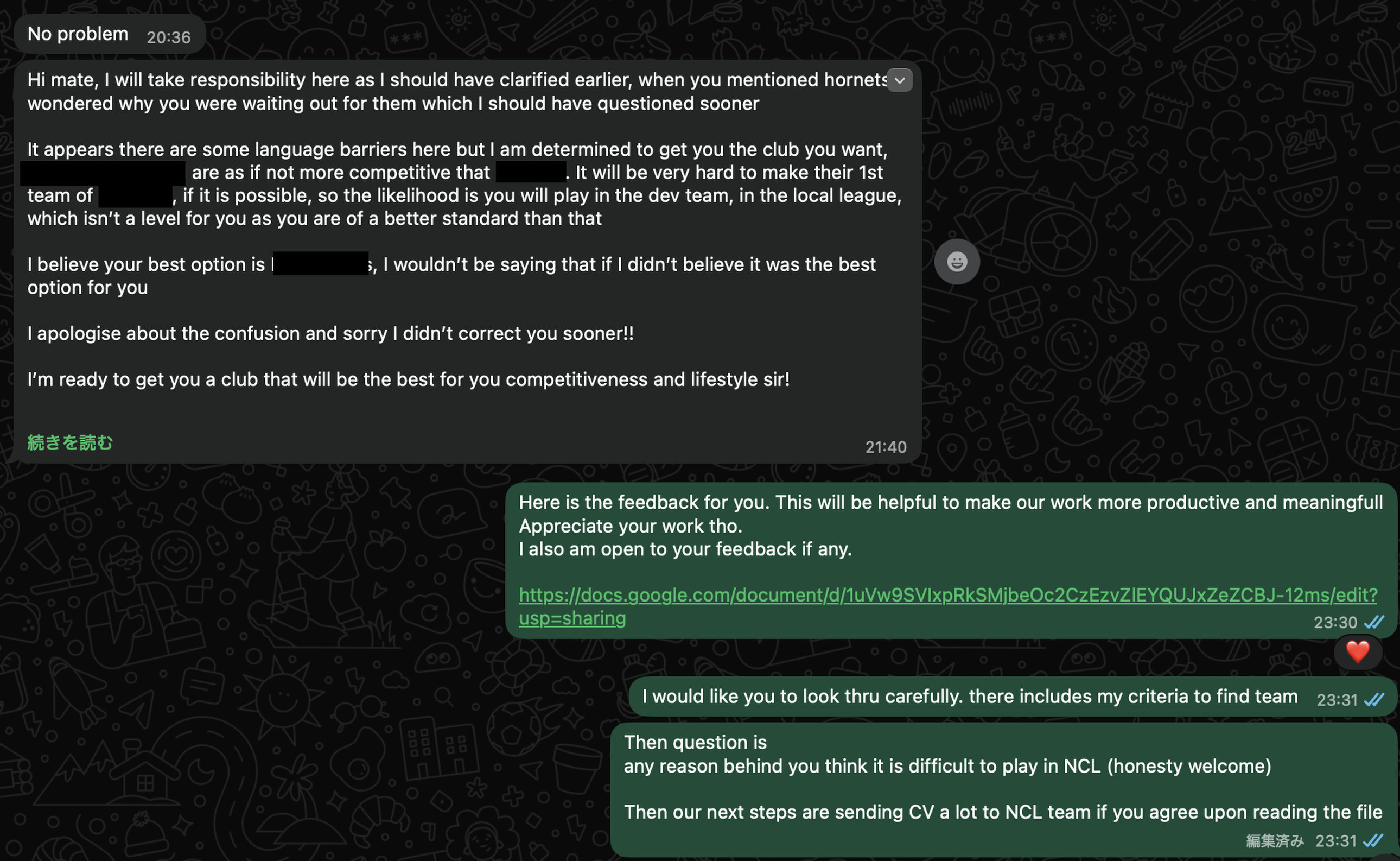

以下は、契約がまとまりそうになった、とあるクラブとの話だ。

先方に連絡してすぐに返信があり、かなり好感触だった(だと思っていた)。

何度かやりとりし、イギリス3部で戦う育成スコッドに入れること、イギリス1部に相当するSuper leagueに所属していた選手や、2部に所属するクラブトップチームの選手とトレーニングをしつつ、選手として実績を残せば2部所属のトップチームに上がることも比較的現実的に可能であるような説明がなされた。

一方で、かなり地方でもあり、またこの時点ではイギリス2部の他のチームでの契約可能性を探していたから、前向きに検討し、回答を保留した。

その後、イギリス2部の様々なチームとやりとりしていくも、良い回答を得られなかった。ただその過程で、前出のクラブの練習場やほとんどの試合は、イギリス第2、第3の都市でおこなわれることが分かり、比較的生活のしやすさ(アジア人への寛容度や日本食へのアクセスなど)が得られそうだったから、そこに入ることを一旦決めた。そしてチームのチェアマンと再度会議をすることになった。

その会議は条件面のすり合わせや渡航タイミングなどを決める会議になる予定だった。

2回目のその会議は当初、和やかに進んでいた。条件、シーズン開始の時期、等々。だが、その会議の最後にチームへの「投資」を求められた。

もともとスポーツチームの経営にも興味があり、また多少の貯蓄や前職の経営/戦略コンサルタントとしての知見もあったことから、そういった分野にも手を出せたら唯一無二の面白い経験ができるのではと思った。チームにも最初のコンタクトの時点で、そういった興味があることを述べていた。

一方で初回の会議で、「経営とラグビー、どちらもの両立は難しいと思う。どちらかに決めてほしい」と言われたこともあり、プレーヤーとしての時間を優先することを伝えた。

でも、今回のコールでは、投資を求められた。

彼らの理由づけとしては、「特別に育成スコッドに加わるかどうか、枠を開けて待ってあげていたのだから」とのこと。

個人的には論理的な整合性をまったく見出すことができず、強いやるせなさと、人の卑しさを見たような気持ちの悪さを感じた。

結局、彼らが期待していたのは私のプレーヤーとしての可能性ではなく、ビジネス領域における経歴や、アジア人だからという理由で持っているかもしれない「お金」だったのではないか。そう思わされるには十分な要求と、どうにもならない無力感がこみ上げた。

もちろん投資も、チームへの参加もお断りすることとした(英語がもっと自由に使えていれば、うまく切り返し、そのチームでプレーする機会を得られていたかもしれない。そういったところにも不甲斐なさを感じる)。

この一件で、標準をイギリス3部のクラブに絞り、その中でも特に競争力の高いイギリス北部のクラブからリーチアウトしていくこととした。

すでにイギリス3部のロンドン近郊や南部のクラブからオファーをもらってはいる。しかし、リーグは北部のマンチェスター近郊が特に盛ん。せっかくなら、できる限りレベルの高いところで、と思うからだ。

何チームかは反応をしてくれた。実際にビデオ会議もした。彼らからすると来てくれていい、でも1軍に入れるかの保証はほとんどないとのことだった。

先方からすると、日本の選手がどれくらいやれるかわからない、日本代表として戦うチームもイギリスのリーグでプレーしたような選手もいないから、判断ができないようだ。

まさに「評価基準」がないという壁に当たっている例だと思う。

「まずは下のチームに入って実力を証明しろ」と言われる。「セミプロのポジションでいい」と伝えても、「投資目的」として扱われる。

そこでプレーしたことのある日本人選手がいない。そして日本人・アジア人は伝統的に体格に劣り、パワーが足りないと見られがち。「日本人選手の市場評価」が確立されていないし、いけると思われていない。

そして、「交渉プロセスの難しさ」もある。複数のクラブと交渉する中で、オファーをもらった後、他のチーム(より高いレベルのチーム)からの返事を待ちたい場合、どれくらい待ってもらえるものなのか。その際の「お作法」や「常識」も、周りに前例(同じような挑戦をした選手)がいないため、まったく分からない。

そういった交渉プロセスの「暗黙知」がないことも、この挑戦の難しさの一つだ。

◆パイオニアたる野茂英雄の姿。

この現状は、初の日本人メジャーリーガーとして「評価基準」が存在しない中で挑戦した野茂英雄と重なる。

当時、彼は様々な不当な扱いを受けた。

ドジャースとの契約は、メジャー昇格が保証されない「マイナー契約」からのスタートだった。年俸も、日本時代の推定1億4000万円から、メジャー最低保障年俸(約980万円や約1380万円との報道あり)まで激減した。

野茂の挑戦は「MLBでプレーする数十年ぶりの日本人選手」という、ほぼ前例がない中でのものだったからであり、日本のプロ野球選手に対する評価基準が存在していなかったからだ。

この「前例のない壁」と「不当な扱い」は、戦前にアメリカに移った日系人たちも同様に経験してきた。戦中、約12万人の日系人(多くは米国市民)が人種だけを理由に、裁判もなく強制収容所に収容された。街中で石を投げられる。汚い言葉を投げかけられる。そんな扱いは枚挙にいとまがない。

でも、そういった先人たちのおかげで、道ができた。

野茂英雄の例で言えば、日本で活躍したプロ野球選手がメジャーに移る流れができた。イチローや松井秀喜、大谷翔平がメジャーで活躍してきた、している現状に野茂英雄が寄与した面は大きい。

日系人の例で言えば、戦後、彼ら(一世・二世)が受けた苦難の経験は、「教育こそが差別を跳ね返す力になる」という動機付けとなり、三世の世代は高い教育水準を実現した。

その信頼の基盤があったからこそ、戦後に日本から渡米した人々(MBA留学生や、IT・金融・不動産などで進出する企業や個人)が活躍する道が拓かれた。

もちろん自分は野球のようにメジャーなスポーツで戦っている人間でもない。また、プロになりたいというわけでもない。

少しでも今の自分のレベルより高いところで挑戦してみたい。そこで得られる好奇心や経験を楽しみたいだけだ。

そして挑戦するのもMLBのようなバリバリのメジャースポーツの世界に挑戦したいとかではなく、イギリスの2部や3部に挑戦するというだけだ。

だから野茂英雄と同じというには少々無理があるかもしれない。

でも、きっと、こうやって日本人が誰もやったことがないイギリスのラグビー・リーグに挑戦するという中で、自分が直面している現状は、構造的に見れば、彼が直面してきたことときっと同じだろう。

どんな世界でもファーストペンギンは痛みが伴う。

自分も、いまは望むような結果が得られていない。今後数週間で契約交渉を詰めて、来年のチームがきっと決まることになるだろう。

もしかしたら、自分のイギリスへの挑戦が、あとに続く誰かのためになれるのかもしれない。

そうなることを願って、今日も突き進みたい。

いや、そう思わないとやってられない……。