Keyword

第9節までを終えてブレイブルーパスは2位、スピアーズは3位と、リーグワンのディビジョン1の上位。それぞれのチームが、接戦をものにしたり、大勝したりと、敗戦を挟みながらもリズムを上げている状態での対戦となった。

順位、実力、そして状態を踏まえて、面白い試合展開となることは予想できていた。

◆東芝ブレイブルーパス東京のラグビー様相。

各種スタッツ面の上位に並ぶ選手をスターティングラインナップに起用し、リザーブメンバーにインパクトのある選手たちを並べたブレイブルーパス。

開幕からの10戦を終えて、1つの敗戦と1つの引き分けはあったものの、8勝を重ねて2位の順位で後半戦に挑む。

【Point 1/ポッド構成のバリエーション】

ブレイブルーパスのポッドの並び方にはバリエーションがあり、ある種の流動性を持たせていた。

それによって、アタックの質的、数的な密度をコントロールすることができていた。

ポッドは、主にFWの選手によって構成される。必ずしもFWである必要はないが、接点を中心としたプレーイングになることから、FWの選手が参加していることが多い。

今回の試合では、中盤に4人の選手が参加することで成立するポッドを多く見ることができていた。

または、それに伴う3人と1人のスプリットによる2つのポッドが見られた。

ポッドをスプリットして構築することによる階層構造が目を引くシーンもあった。

4人の選手に対して、ラックからは投げ分けが発生する。

主に中央の2選手に対する投げ分けによって、相手ディフェンスの足を止めることができていた。

選択肢があることで詰め切ることができないようになり、裏に下げるパスも交えることで相手ディフェンスのうちのFW選手も釘付けにすることができる。

ただ、中央に並ぶポッド、ないしはポッド群のうち、外側のポッドにプレッシャーを受けた時は、少し難しいシーンもあったのではないだろうか。

外側のポッドは1人または2人といった少数で構成されることも多く、サポートが遅れる様子が散見されていた。

【Point 2/セットプレーからの「型」】

ブレイブルーパスは、セットプレーから取り切るフローに長けていた。

後半(29分)に生まれた、眞野泰地のトライキャンセルになったプレーと、実際にジョネ・ナイカブラのトライとなった2ポゼッションは、セットピースから出したプレーの勢いそのままにトライまで持ち込むことができていた。

取り切るフローの中で、複雑な構造を作っていたようには見えない。

そもそもスクラムに人数を割いている時点で攻撃布陣に並ぶ選手は少なく、アタック自体はシンプルになることが多い。

しかし、そのような状況下でもトライまで持ち込んだ。

目立つ動きとしては、プレイメーカーの外に開く動きだろうか。

前述のポゼッションでは、最初のトライ(結果的にキャンセル)でリッチー・モウンガが、あらためて取り直したトライでは松永拓朗が外に開く動きを見せた。

2人ともプレイメーカー気質で、攻撃的なランナーでもある。走力があるからこそ、逆サイドに振り切る動きや外への動きが効果的に働く。

【Point 3/エッジを使ったチャンスメイク】

今回の試合では(試合でも、という方が正しいかもしれないが)、外側のエリア、いわゆるエッジエリアを効果的に攻めることができたシーンが多かったように思う。

トライシーンで見られたようなアタック、それ以外のチャンスメイクのシーンでも、外側のエリアを攻略しようとする様相は見られた。

エッジエリアに立つのは、11番の森勇登や14番のナイカブラが多かったか。松永やモウンガといったプレイメーカーも外に立つシーンがあった。

固定のポジショニングにこだわらず、一人ひとりが一つの「武器」として効果的なプレイングをしていたように見える。

階層構造を用いていることも、もしかすると効果的に外を攻めることができた要因かもしれない。

前述したように、ブレイブルーパスのポッド構造は、ある程度柔軟で流動的だった。FWの選手がある程度分散しており、ポッドとしての集散が効いていた。作ろうとすれば、どの位置からでも「表と裏」の関係値を作りやすかった。

スピアーズの選手を、ポッドとそれに伴う階層構造によって中央に寄せることができていたように感じた。

◆スピアーズ船橋・東京ベイのラグビー様相。

スピアーズの先発メンバーには、普段はいわゆる「ボムスコッド」として名を連ねる選手の一部がいた。

前半からセットピースが重要になってくると感じていたからだろうか。

【Point 1/シンプルなアタック構造】

スピアーズのアタックは、比較的シンプルな構造だ。

トレンドでもある、きっちりとした階層構造ではあるが、そこまでガチガチに縛られているようなイメージはない。

ポッドといった基本構造には共通項もあるが、より接点に特化したアタックをしていると言い換えることもできる。

ポッドも特殊な組み方はしていない。

3人ポッドを主体とし、ラックからパスを受ける9シェイプ、プレイメーカーからパスを受ける10シェイプに分かれ、基本的な形に徹している。

2人で組むこともあるが、サポートが比較的近いポジショニングをしており、CTBがサポートに入ることで比較的安定している。

ただ、パスですれ違いを狙い切れている様子はなかった。

また、15番のショーン・スティーブンソンがアタックラインに対して楔(くさび)のように入るシーンも多かった。

一般的なイメージとしては、15番はエッジと呼ばれるエリアに入ることが多い。ブレイブルーパスの松永も、今回の試合ではそのようなシーンが目立っていた。

ただ、スティーブンソンがプレイメーカーかというと、そうではない。どちらかというと、アタックのハブ、中継地点となるようなイメージだ。階層構造の外側でボールを受け、外に繋ぐシーンが多かった。

スティーブンソンはキャリアーとしても優れた選手だ。比較的内側に立っていても、ディフェンスに食い込むことができていた。

気になった点としては、リズムの加速に合わせて、アタックラインがやや不安定になっていったことだろうか。

SHの藤原忍はテンポを上げることを得意としている攻撃的な選手だ。今回の試合でも、安定したラックに対して素早くコミットし、早いアタックにつなげていた。

一方で、そのボールを受けるアタックライン自体は、少し不安定な様相を見せていた。ラインの浅さや構造の単純化など、リズムで崩そうとするには少し難しい状況になっていた。

リズムがあるからといって、必ずしも前に出ることができていたわけではない。結果として、アタックラインに加えられたモメンタムに対してラックが前に出ることができず、浅いラインになっていたようにも見えた。

【Point 2/ 得意とする接点での勝負】

スピアーズは、接点を得意としているチームといって過言ではないだろう。

近代ラグビーでは接点の重要性が高くなっており、どのチームも接点で勝負を仕掛けてくることも多いが、その中でもスピアーズの強さは上位ではないか。ここまでの試合でも、接点にこだわってやっている様相を見せてきた。

今回の試合キャリーで強みを見せていた選手としては、キャプテンでもあるファウルア・マキシが挙げられる。

アタック面ではフィジカルバトルで優位に動き、ゲーム自体のインテンシティを上げていた。キャリー数も比較的多く、前に出ることに成功していた。

また、3番に入ったオペティ・ヘルも、「いつもの」キャリーを見せていたように思う。

ただ試合全体を振り返ってどうだったかというと、必ずしも接点で優位に立つことができていたわけではないように思う。

ブレイブルーパスのディフェンスラインから強い圧力を受け、接点で押されているシーンもあった。

ブレイブルーパスのディフェンスラインは、ラッシュと呼ばれる激しく前に出るスタイルというわけでもないが、比較的前にラインを押し出してくる傾向にある。

現代では、階層構造を使ってボールを引き出すことで、ディフェンスラインの上がりに対して対応することが多い。スピアーズもそのような対応を一部見せていたが、裏のラインにも一定量のプレッシャーを受けていたように見えた。

◆プレイングネットワークを考察する。

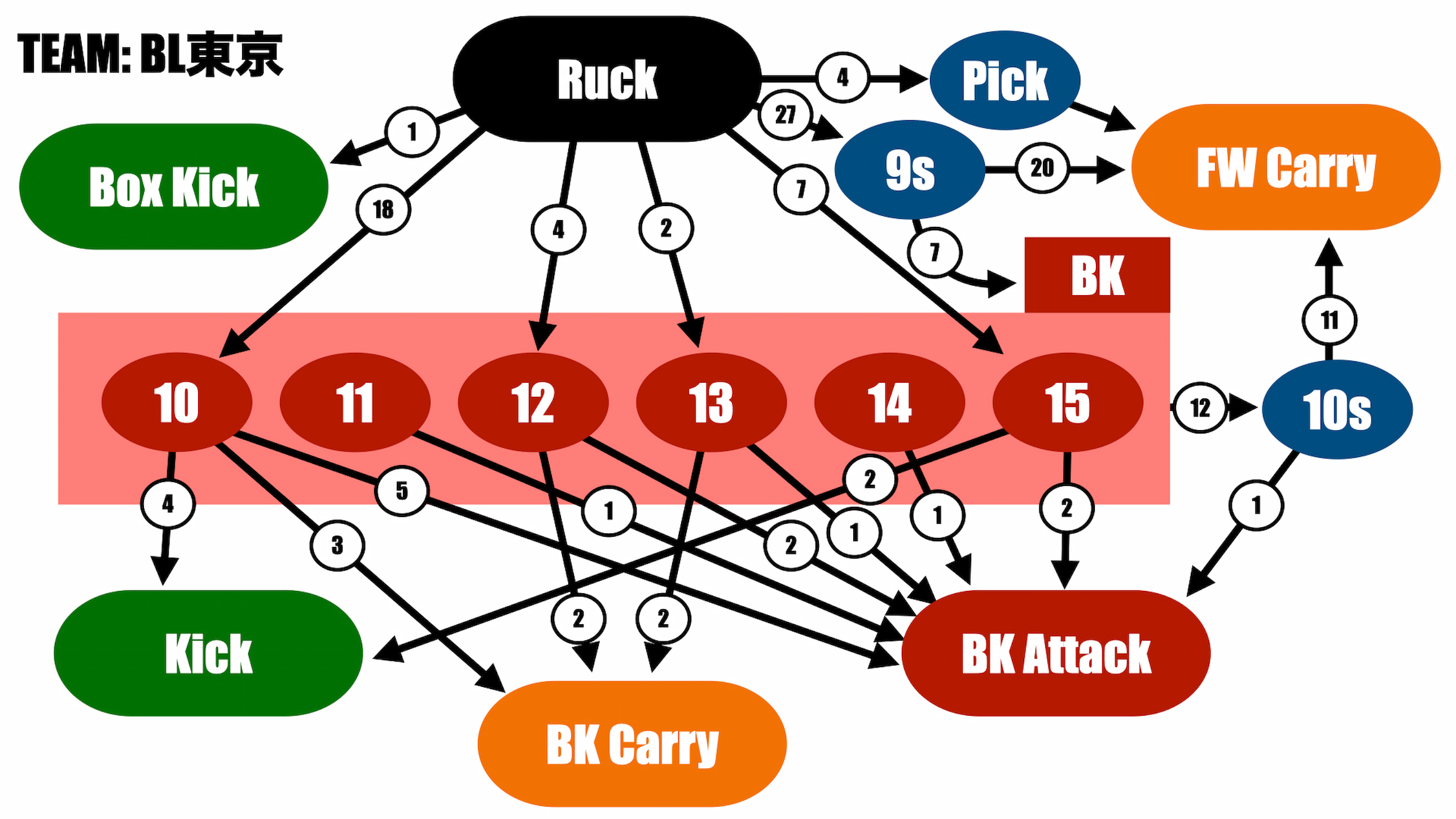

それでは今回もプレイングネットワークを見ていこう。まずはブレイブルーパスのものからだ。

この図から、以下のような内容を感じ取った。

・どのBKの選手もある程度早い段階でボールタッチをしている。

・ポッドを用いたアタック周りを活用している。

今回の試合では全体のキャリー数自体が少し落ち着いた形になっているが、FWのキャリー数についても同様の数値となっている。

ただ、全体の比率の中では一定の割合を確保しているとも見える。一般的な水準かもしれない。

ボールタッチで言うと、基本的には10番のモウンガが早い段階でボールを受けている。その後の選択肢についても、ある程度のバランスがあるように感じられる。

その次に多いボールタッチは松永だった。ロールとしても、プレイメーカー寄りの役割をしているように見える。

それ以外の選手のタッチ数を見ても、「どの選手がボールを受けても一定の型に持ち込める」と言えるのではないか。

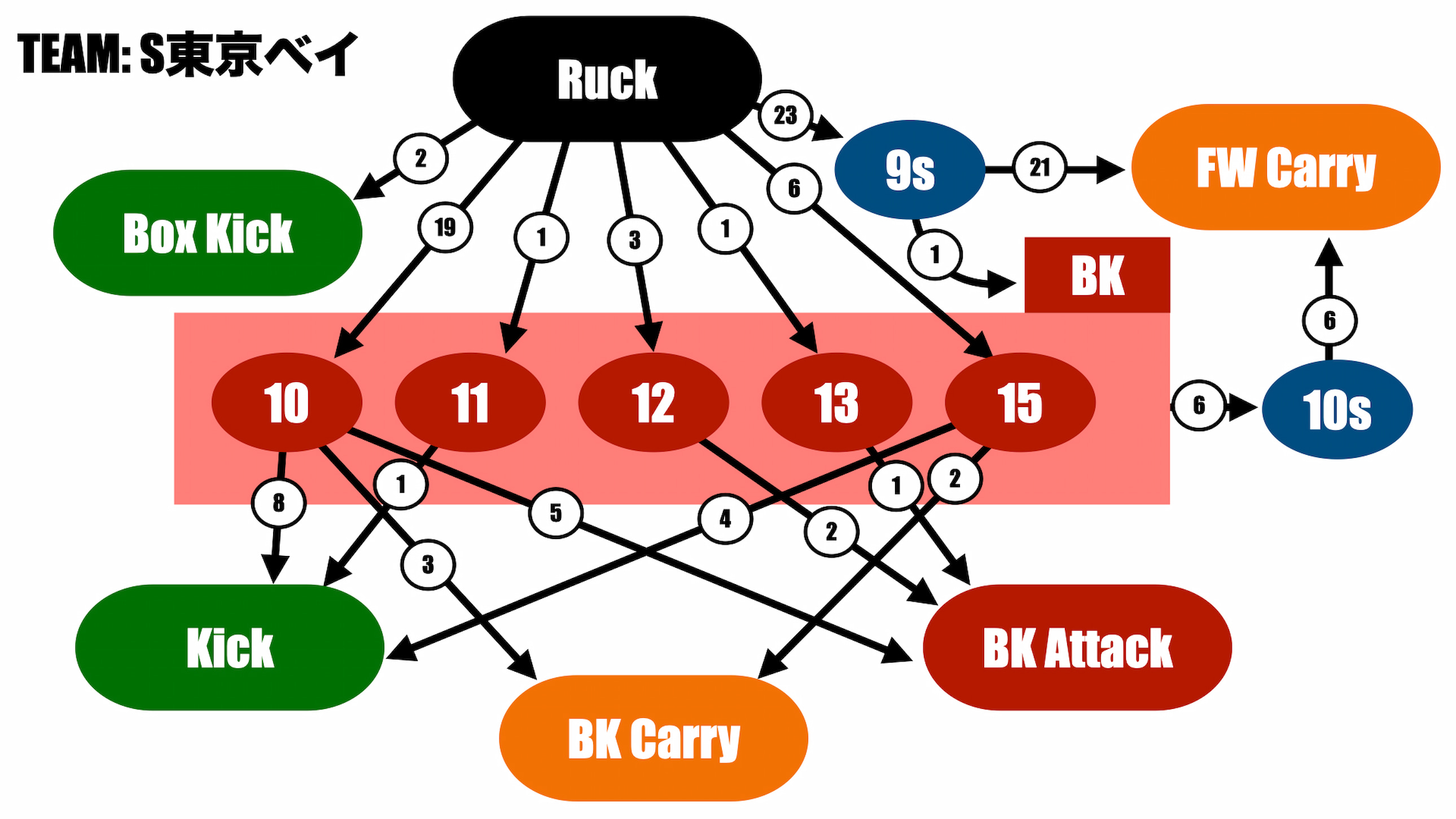

次に、スピアーズのネットワークだ。

・BKの選手のタスクは比較的個別で分かれている。

・10シェイプが比率的には高い。

・9シェイプからの下げるパスはほとんど見られなかった。

図を見ると、各BKの選手から伸びる矢印の数は、10番以外シンプルであることが見て取れると思う。

タスクが限られているというか、一人ひとりの選手に対する認知的負荷は、ある程度抑えられているのではないか。選択肢自体がそう多くはないことで、自分のロールに合わせた妥当なプレー選択ができていた。

また、シェイプ周り、FWの選手からなるポッドを使ったアタックに関しては、シンプルな構造になっていたように思う。

9シェイプに関してはパスをさらに下げる回数も少なく、ポッドで表裏を挟んで動かしていくシーンはあまり見られなかったのではないかと感じる。

SO役を中心に、パス回数も少なめでコンタクトに持ち込むという様相が見てとれた。

◆まとめ。

今回の試合、ペナルティやハンドリングエラーで、そもそもの各チームのポゼッションタイムがそう多くはなかったかもしれない。

セットピースからダイレクトに生まれたトライも多く、展開を繰り返してトライがつながるといったシーンは少なかった。

そんな中でも、各チームの工夫やこだわりは見て取れた。後半戦は、前半戦以上に一戦一戦が最終的な順位に直結しかねない。激しい戦いがこれからも続く。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。