1週間前の南アフリカ戦(7-61)から、改善は見られた。

ダブルタックルで相手を止め、構造的なアタックでゲインを切るところまではできた。

しかし、それでもまだまだ足りない部分がある、ということを実感する試合となった。

◆日本代表のラグビー様相を分析する。

【アタック様相】

日本代表のアタックの構造は、数的優位に反応して10番の李承信やSHの齋藤直人、藤原忍を中心にした司令塔陣がアタック方向をコントロールするものだ。

グラウンドに対して中央に近いエリア、15メートルライン間のスペースに対しては、FWを中心としたポッドの使い方は3人-3人、または4人-2人といった分担で配置されている。

特にゴール前では4人ポッドを作り、2人目の選手がまずボールを受け、4人目の選手にパスをするといった新しいフォーマットが見られていた。

エッジのスペース、15メートルラインとさらに外側のエリアに関しては、BKによる勝負を仕掛けることもあればFWのポッドによる接点を作ることもあった。セットプレーなどから順目順目にアタックを仕掛け、連続したフェイズの中で、まずはエッジまでスペースを使い切るといったアタックをすることも多かった。

エッジからのアタックでは、まずラックから少し離れた15メートルライン近くの位置での9シェイプ(SHからパスを受けるポッド)で距離を取り、そこからすぐにSHが折り返して再度タッチライン側にアタックをしていた。

エッジでラックに参加していた選手が順目方向ではなく真っ直ぐ下がってセッティングをしていたことからも、意図的に狙った形と見える。

エッジでの折り返しを繰り返すことによって、アイルランド側の心理としてはいわゆるブラインドサイド、逆目方向にもある程度人数を割かなければいけないという発想になる。そういった折り返しのアタックを使うことによって、オープンサイドに数的優位を作り、ゲインを狙う。それが基本構造だろう。

その中で「決め」のフェイズ、相手を崩すことを狙うフェイズでは、前述した折り返しアタックの影響も踏まえると、3−3−1−1のような構造、ないしは3−3−2のような構造をとっていると考えられる。

エッジ側とオープンサイドの9シェイプに3人のポッドを一つずつ、そのさらに外側には2人余っているので、一つのポッドとして組むか、1人ずつを独立させてフロントラインとエッジに置く使い方で分けられていた。

日本代表の特徴でもあるが、基本的に12番はFWのポッドに近い仕事をすることが多い。FWが2人と12番が参加するポッドを作ることによって、人数に厚みのあるポッドを多く作ることができる。

また、ポッドの中央に12番を配置することによってハンドリングの精度を担保することもできるので、ポッドからのスイベルパスが安定していた。

これまでの試合では13番もそういった役割をしていることも多いと感じていたが、今回の試合では、13番はアタックラインの構築に徹底していた。12番のチャーリー・ローレンスがポッドに入り、スイベルパスを13番のディラン・ライリーが受ける、といった形が多く見られていた。

ライリーは走力、突破力に合わせてキックやパスのオプションにも強みがあり、外側のアタックオプションにバリエーションが増えた。

そういった構造を用いることによって、数的優位を生かして大きなゲインを見せるシーンがあった。左サイドでは長田智希が何度もいいゲインを見せた。

ただ、多くのシーンでそのチャンスを生かし切ることができなかった。敵陣22メートル内に5回侵入し、スコアできたのは7点にとどまった。

全体的に、連動・連携にまだ改善の余地がある。特にアタックオプションに関しては(ボール保持者が)少し孤立するような傾向にある。また、複数の選手がオプションとして走り込むようなシーンでも効果的な運用ができていなかったり、統一感が不足していた。

キックの使い方も気になった。

ハイパントのシーンは多くは見られなかったが、効果的に用いることができたシーンはあまり見られなかった。顕著な例としては、後半開始直後に見られたもの。自陣脱出にパント系のボックスキックを蹴り込んだシーンだ。

おそらく再獲得を狙ったキックではあるが、競り合い切れず、相手ボールになった。基本的には自陣深いエリアからは早い段階で脱出をしたい。しかし、再獲得狙いのキックのミスによって、自陣中盤あたりからの相手ポゼッションになっていた。

その他のキックについても、相手のプレッシャーなどで中途半端な距離感のキックが目立った。エリアのコントロールという観点では、さらに改善が必要だ。上位国相手に中途半端なエリアコントロールをしていると、中盤からの爆発力に押し負けてしまうことにつながる。

【ディフェンス様相】

アイルランドのアタック構造は日本に近いものがあった。折り返しにこだわらないという違いはあるが、基本的にグラウンドの半分ほどの幅に10人近い人数をかけて構造を作り、選択肢を多数準備することによって、外側に数的優位を作り出すアタックをしている。近年のアイルランドのアタックの傾向とも合致している。

日本はそのアタックに対して、試合を通じて苦戦していた。外方向に数的優位を作られることも多く、相手のミスがなければさらにスコアを奪われていた可能性も高い。

苦戦していた要因としては、単純に人数を同じ方向に揃えられなかったこと、または人数が揃っていてもノミネートがずれ、数的優位を許していた。

前半は接点での健闘とアイルランド側のミスでプレーが途切れることにより致命傷には至らなかったが、後半は集中力等の影響もあったか、大きく崩されるシーンが増えた。

数的優位とされた理由は、狭い方向、ブラインドサイドで相手と人数が合っていないことや、接点で若干上回られていたことでラックに(余計に)1〜2人巻き込まれたことなどが理由に挙げられる。

アイルランドはグラウンドの半分ほどの幅にかなりの人数をかけたアタックをする。そのため、ブラインドサイドにあまり人数が残らないのが特徴だ。結果、日本がブラインドサイド方向のディフェンスにかける人数が少しでもかさむと、アイルランドの構造的なアタックにやられてしまう。

また、ノミネートがあっていないことに関しては、アイルランドの攻撃の影響もある。それはスイングと呼ばれ、ラックの裏や逆側から大きく選手が回り込む動きやループプレーでオープンサイドのアタック人数を増やすもの。日本はそのアタックに後手に回ることになった。

そもそも前述したように、日本はブラインドサイドに人数が残っていることが多い傾向もあり、後半にかけて全体的に後手に回ることが多かった。アイルランド側がブラインドサイドからもオープンに移動させながらアタックを繰り広げたことから、結果的に日本には、1人で2人以上をカバーしなければいけないような無理のあるノミネートが生まれていた。

ディフェンスで気になった要素のひとつに、SHの動きもある。今回のメンバーではスターティングに齋藤、リザーブに藤原が入っていた。両者のディフェンス時の位置取りにおいて、それぞれで傾向が見られた。

齋藤はディフェンスラインの中ではブラインドサイド寄りのライン参加をしていた。ラックの裏でディフェンスラインをコントロールするのではなく、1人のディフェンダーとしてディフェンスに参加しており、ライン上の枚数を増やすことに貢献していた。

藤原は斎藤の配置とは異なり、ディフェンスラインの中でエッジに近い位置に立っていた。大外はWTBの選手に任せていたが、その一つか二つ内側に立っており、ラックに近いエリアはFWに完全に委任するような仕組みだった。

この配置による影響も見られた。特に中盤でのディフェンスにおいて、SHである藤原とアイルランド側の選手の質的差異により、ゲインされる傾向も見られた。

◆日本代表のデータを分析する。

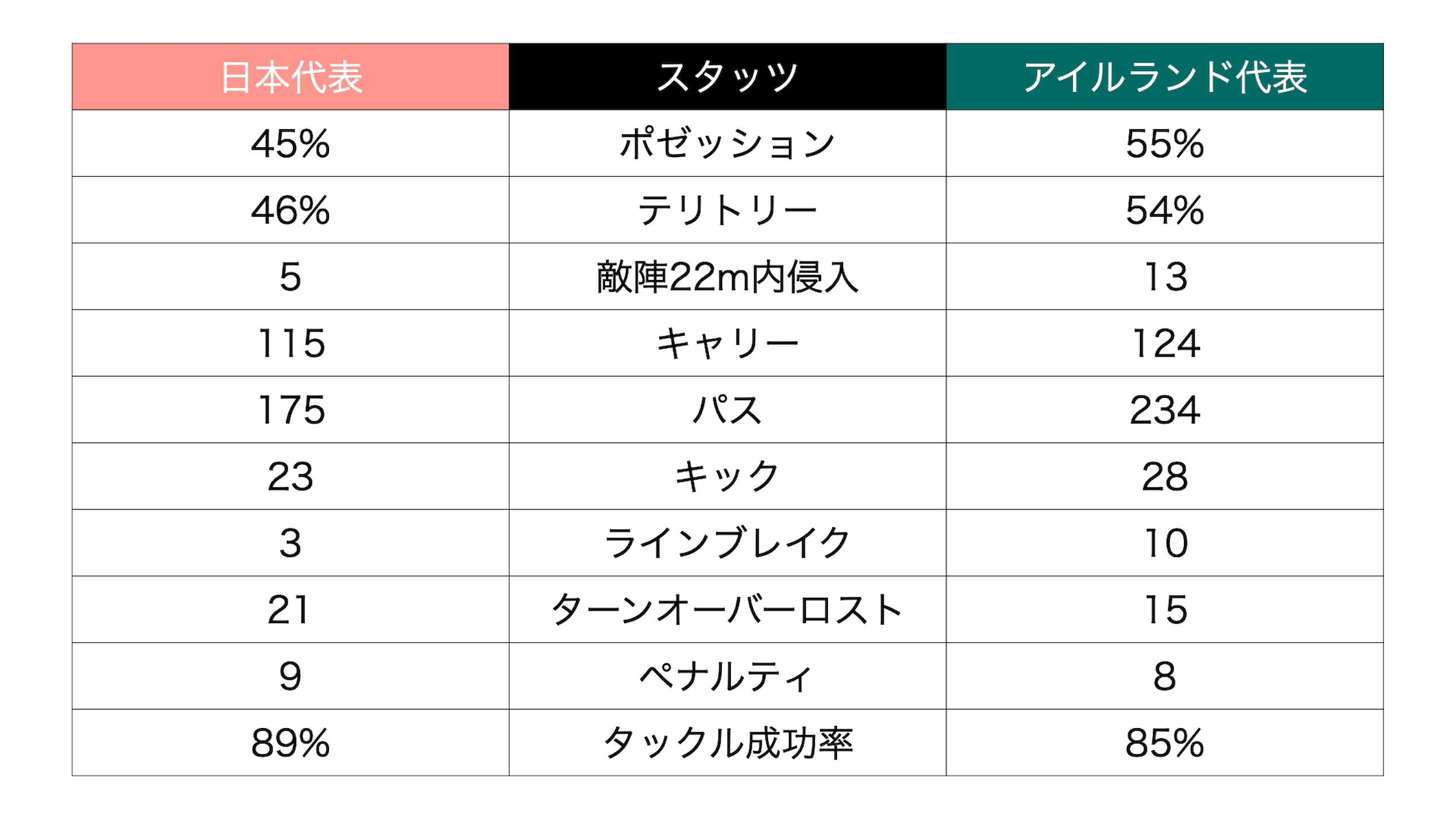

【スタッツ】

今回は、試合のスタッツにも注目していきたい。

Webサイト『RugbyPass』のデータを参照している。

日本は、ポゼッションとテリトリーでアイルランドに上回られる結果となった。ポゼッション自体は確保が得点の絶対条件ではないが、総合的に見るとテリトリーを取られていたことの影響は大きい。

日本のキックは中途半端な距離になることも多く、能動的にエリアをコントロールできていたとは言えない。アイルランドの攻撃力やエリアコントロールに押し込まれることになった。

敵陣侵入回数は日本が5回、アイルランドが13回という結果になった。いわゆるスコア変換率(1回の敵陣22メートル内侵入に対して何点スコアができたか)は日本が1.4点、アイルランドは2.9となっている。

圧倒されているわけではないが、勝つためにはこの変換効率を上げていかなければならない。侵入回数を増やし、遂行力・決定力の向上が求められる。

キャリー回数が115回、パス回数が175回、キック回数が23回となっている。比率で見ると1回のキャリーに対してパスが1.52回、1回のキックに対してキャリーが5回となっている。数値的には一般的な傾向からそう外れたものではない。よりパスワークで崩すチームであればパスーキャリー比率が2に近づき、キックを主体とするチームはより数値が小さくなる傾向にある。

ターンオーバーロスト、相手にポゼッションを奪われた回数は21回にも及んだ。ターンオーバーをされると、ただでさえ少ないポゼッションを効果的に運用できなくなることにもつながる。ハンドリングエラーも目立ち、連係がまだ完全ではない様子を見せた。

タックル成功率は89パーセントと、実は85パーセントのアイルランドを上回ることができていた。

その成功率はいくつかの条件のもとで成否が判断される。タックル成功率で上回ったとしても勝利を収めることはできないということの証左にもなっただろう。

タックルが成功したとしても押し込まれればゲインを切られ、大きく下げられながらのタックルでも成功すれば成功率にカウントされる。ディフェンス水準の向上は見られたが、タックルシーン以外の改善が求められそうだ。

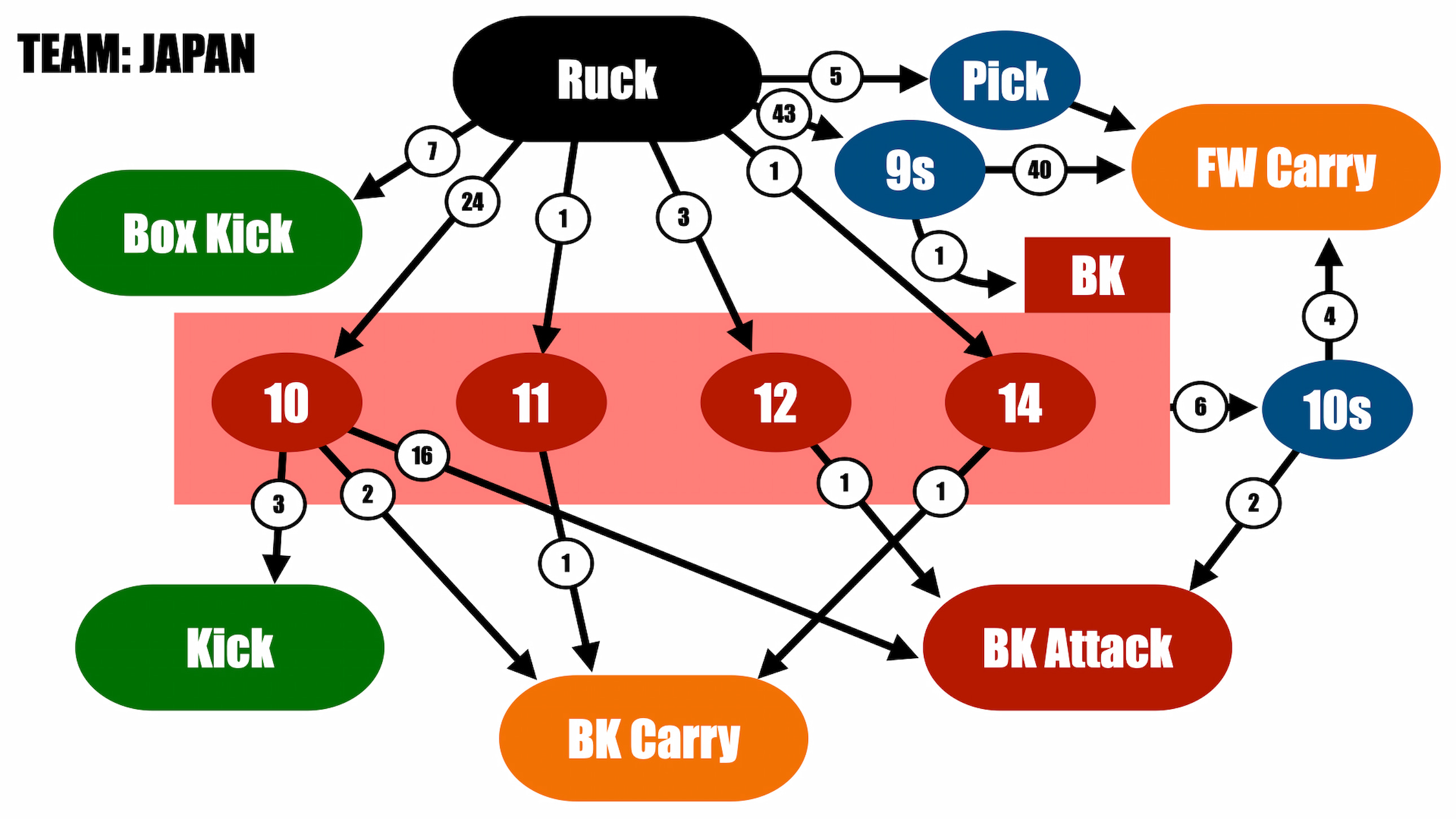

【プレイングネットワーク】

それでは今回もプレイングネットワークを見ていきたい。

ラックからは9シェイプに43回、キーマンになる10番の李に24回ボールが渡っており、比較的バランスの良い展開となっている。ただ、9シェイプからはほとんどのボールがそのままFWの選手のキャリーになっている。スイベルパスによって階層構造を使うシーンは、今回の試合の中では少なかった。

ラックからBKの選手への展開に関しては、ほとんどのボールが10番の李へと渡っていた。今回の試合では15番にプレイメーカータイプではない矢崎由高が入っており、矢崎はラックに対して2人目以降のレシーバーとして配置されていた。

例えばここにサム・グリーンなどが入っていたら、もしかすると違う数値を示していたかもしれない。

私がネットワークと呼んでいる、BKの選手にボールが渡った後のボールの動きの複雑性に関しては、非常にシンプルな構造だった。日本代表がウェールズに勝利を収めた試合では、もう少し複雑性がある構造をとっており、パシフィックネーションズカップを経て日本のアタックネットワークはかなりシンプルな構造になってきている。

シンプルな構造とは、すなわち個々人の役割や位置関係がある程度固定化されてきているということでもある。昨シーズンの試合イメージや今シーズンの試合を見てきた印象では、例えばWTBの選手にラックからダイレクトにボールを受けさせたり、CTBの選手にポッドの役割を持たせたり、古くからの役割に加えてグラデーションで複数の仕事を持たせていた。 そういった傾向から、直近は変わってきている。

◆まとめと展望。

前半だけを見ると、勝てるチャンスはあったと言えるだろう。ディフェンスの精度も高く、アイルランド側もミスで自滅していた。敵陣への侵入も果たし、決定力があれば前半をリードして終えることもできただろう。

しかし、後半にかけて日本のディフェンスは徐々に崩れていき、アイルランドのアタックは精度を増していった。アイルランド側の途中交代で出場した選手のインパクトや修正力により、前半は日本にとってポジティブな結果だったスタッツも、試合を通じて見るとイーブンの結果になった。

今年の試合はあと2試合。ここまでの3試合と比べるとランキングが近い国が相手となる。年末には2027年W杯の抽選に向けたバンド分けがある。ウェールズ、ジョージアとの対戦は、非常に重要な2試合でもあり、マストウィンであることは自明だろう。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。