Keyword

◆ラグビーの秩序を揺るがす『反乱軍』R360、その真意とは?

映画『スター・ウォーズ』シリーズのファンをアメリカではウォーシーズ(Warsies)と呼ぶが、筆者もウォーシーズの一人と自認している。

特に子供の頃に観たオリジナル・トリロジーと呼ばれている『スター・ウォーズ』、『帝国の逆襲』や『ジェダイの復讐』が最も印象に残っており、いまでもたまにDVDを観て懐かしんでいる。

ただ、当時この映画を観る中で、自分にはどうしても腑に落ちないことが一つあった。それは、ルーク・スカイウォーカー、ハン・ソロ船長、そしてレイア姫など “正義の味方” が『反乱軍(Rebel)』と呼ばれていたことだった。

この『反乱軍』が戦っている相手はダース・ベイダー率いるダークサイドの『帝国軍』だ。いま思えば「帝国」という覇権主義的な存在に抵抗している正義の『反乱軍』なので、まったく違和感はない。しかし、小学生の限られた知識と語彙力ではどうしても受け入れられなかった。恐らく、国語の授業で漢字の意味を習っている段階で、「反」にせよ、「乱」にせよ、ふたつが組み合わさった「反乱」にしろ、あまり良いイメージを持てなかったのだろう。

“正義の味方”である主人公たちに『反乱軍』という呼び名が与えられていることに、当時は妙な引っかかりを覚えていた。

前置きが長くなったが、最近になって、子どもの頃に抱いていた “素朴な違和感” をふと思い出したのは、海外メディアの報道で、『R360』(アール・スリーシックスティー)という団体名の前に『反乱軍(Rebel)』という言葉を冠した記事を目にする機会が増えたからである。

R360とは、元イングランド代表のマイク・ティンダル、イングランド・プレミアシップのバース・ラグビーの元ディレクターのスチュワート・フーパーなどが創始者となり、予定どおりにいけば来年から開催される新しい国際プロラグビーリーグのことだ。

アラブ首長国連邦(UAE)の投資会社885キャピタルを中心に、サウジアラビア、米国、英国の企業が出資を考えていると報道されている。

記憶に残っている方も多いと思うが、マイク・ティンダルはイングランド代表として通算75キャップを誇り、2003年ワールドカップ優勝メンバーの一人でもある。プレミアシップ・ラグビーではバース・ラグビーやグロスター・ラグビーで活躍し、主にアウトサイドセンターとして堅実かつ力強いプレーで知られた。アン王女(※チャールズ国王の妹)の娘、つまり故エリザベス女王の孫であるザラ・フィリップスと結婚しており、現在はロイヤル・ファミリーの一員でもある。

ティンダルは最近のインタビューで、数か月以内にR360の詳細を公表すると述べており、現時点では正式な情報は明らかにされていない。ただし、情報が意図的にリークされたものかどうかは不明だが、海外メディアの報道をまとめると以下のようになる。

1)ユニオン(15人制)ルールがベースとなる。

2)初年度は2026年10月2日に開始され、男子6チームと女子4チームが参加する。試合スケジュールは4月から6月、8月から9月の2部制が計画されている。また、合計300人程度の選手が登録される。

3)翌2027年大会は、ワールドカップがあるため4月から9月にかけて、準決勝と決勝を含む全12試合が開催され、男子チームは8チームに拡大される。

4)2028年大会では、4月から9月にかけて16試合が開催。

5)フランチャイズの拠点は、ロンドン、マイアミ、東京、ドバイ、ボストン、ケープタウン、リスボン、マドリードとなる。

6)単に試合を開催するにとどまらず、エンターテインメント要素を積極的に融合させることで、世界各都市を巡回するF1や、NFLのスーパーボウルに匹敵する国際的スポーツイベントとしての発展を目指している。

7)すべてのチームはアラブ首長国連邦ラグビー連盟に登録される。

8)選手たちは出身国の代表チームに選出される権利を持つ。

9)選手の年俸は50万~150万ユーロ(約9000万円〜2億6000万円)と見込まれており、現行の各国プロリーグよりも高い水準に設定されている。

10)肖像権などの知的財産は選手自身が保有する仕組みとなっているため、チームやR360によってフィールド外での収益を搾取されることはなく、その利益を選手個人が直接享受できる。

11)来年7月に選手ドラフトが行われ、選手が各チームに割り当てられる。

12)すべてのプレイヤーは居住国を選択でき、フランチャイズの所在地に居住する必要はない。

と、上記なような構想で進んでいるとのことだ。

主役となる選手については、現在、R360が世界各国のラグビーユニオンおよびラグビー・リーグ(13人制)のトッププレーヤーと水面下で交渉を進めていると報じられている。一部のメディアによると、すでに約200名が事前契約に至っているとの情報もある。しかし、その真偽は定かではない。

いずれにしてもR360が、高額な契約金、限られた試合数、その他、現行のプロ契約を上回る優遇条件を提示し、トップ選手の獲得を積極的に進めていることは確かである。

これまでのところ『体制側』を代表するワールドラグビーは、R360より120ページにおよぶ認可申請書を受領している。しかし、その内容には不明瞭な点が多く、ワールドラグビーはR360側に対して追加の質問書を送付し、回答を待っている段階にある。

そして、もしR360の構想が実際に始動すれば、選手の大量移籍や既存大会への影響は避けられない。こうした危機感を抱いた『体制側』の主要国ユニオンは、やはり、この構想に対して明確な “No” を突きつけた。

10月7日には、南アフリカを含むオーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イングランド、スコットランド、フランス、イタリアの8つのラグビー協会が共同声明を発表。声明では、「R360の利益は一部のエリート層に集中するおそれがあり、各協会が長年積み上げてきた育成への投資を無にしてしまう」と指摘し、さらに「本構想はラグビーというスポーツの健全性に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある」と強い口調で非難した。

また、「R360に参加した選手は、代表チームへの選考資格を失うことになる」と明言し、選手に対しても警鐘を鳴らした。

加えて、R360が実現すれば直接的な競争相手になるユナイテッドラグビーチャンピオンシップ(URC)、イングランドのプレミアシップ・ラグビー、フランスのTOP14など、主要プロリーグの関係者も、当然、否定的な見解を述べている。各リーグもR360構想の実現可能性については懐疑的な立場をとりつつも、自分たちにとっては明確な脅威、すなわちリスク要因であるとの認識を共有している。

さらに前述のラグビー・リーグにおいても波紋は広がっている。

オーストラリアのナショナル・ラグビー・リーグ(NRL)はR360がすでに自リーグの主力選手たちに接触していることを公表し、この動きを強く非難した。そして、NRLは声明の中で、「R360に参加した選手は今後10年間、NRLの公式戦への出場を禁止する」と発表。また、選手移籍に関与したエージェントに対しても、永久追放を含む厳しい制裁を検討していることを明らかにした。

“当事者”である選手たちは、各国ユニオンやプロリーグとは立場が異なることもあり、反応は一枚岩ではない。R360が提示する好条件はプロ選手からすると確かに魅力的だ。

一方、代表資格の剥奪、既存クラブとの関係、ファンの感情といったリスクも無視はできない。結果として、賛否が割れ、静かな葛藤が広がっているといったところか。

例えば、イングランド代表のSOジョージ・フォードは、R360から100万ポンド(約2億円)にのぼる契約を提示されたことを認めている。しかし、フォードは次回ワールドカップへの出場を強く望んでおり、代表資格を失うリスクを避けるため、このオファーを辞退したという。

オールブラックスのキャップを3つ持ち、古巣であるラグビーリーグへの復帰を予定していたCTBロジャー・トゥイバサ=シェックは、R360への移籍を前向きに検討していることを公言している。

なお、前述の共同声明を発表した8協会の中にはウェールズが含まれていない。同ラグビー協会自体は声明の趣旨に賛同する姿勢を示している。ただし、近年、ウェールズラグビーは全体的に低迷が続いており、とりわけ傘下クラブチームの財政悪化が深刻化している。長期的に経営が不安定な状況にあることから、選手たちの間には将来への不安が広がっているのが実情。そうした中でR360が新たな選択肢として登場したこともあり、現地メディアによれば、すでにウェールズ代表クラスの選手20名がR360への参加に同意しているという。

R360は果たして『反乱軍』なのか、それとも新時代をもたらす『救世主』なのか?

この問いに対する答えは、まだ見えてこない。議論は今後も続いていくだろう。

まず、『体制側』が最も懸念しているのは、R360が果たしてビジネスとして成立するのかという点だ。構想どおりに十分な収益を確保しつつ、スター選手に高額な年俸を支払い続け、リーグとして持続可能な運営ができるのか?

その見通しには、不透明感が残る。

加えて、各国では、すでに国内リーグと国際試合によって年間カレンダーはほぼ埋まっており、選手の心身への負担は限界に達しつつある。こうした状況の中で、新たな国際リーグをどのように組み込むのか?

これも現実的な課題として横たわっている。

さらにラグビーという競技は、歴史的に“地元のクラブを地元のサポーターが支える”という文化の上に成り立ってきた。ところがR360は、各フランチャイズの本拠地を世界の大都市に置きながらも、地域密着型のチーム作りを前提としていない。

そこに果たして真のサポーターコミュニティが生まれるのか?

チームへの愛着や誇りが育まれるものなのか?

これらの点にも大きな疑問符がつく。

前述のウェールズに関する報道が事実であるならば、R360は既存の構造が生み出した“隙間”を突く形で着実に浸透し始めていると言える。日本のように、採算を度外視して大企業がチームを手厚く支援する特異な環境下では実感しにくいが、海外では多くのラグビープロチームが経営難に直面している。

ティア1の各国でも国際試合こそ一定の利益を上げているものの、国内リーグの運営で黒字を確保しているケースは多くない。実際、ここ数年の間に世界主要リーグで少なくとも12のプロチームが経営破綻に追い込まれており、財務的に不安定なクラブが少なくないことは周知の事実である。こうした環境こそが、R360のような新興リーグが入り込む余地を生み出している。

確かに、現状のままでは将来的な危機を逃れられないと感じている『体制側』の関係者は少なくないだろう。ティンダルはラグビー界が抱える構造的課題として、財政管理の失敗、競技への投資減少、そして、観客を惹きつけるコンテンツ力の低下を挙げている。

さらにティンダルは「ラグビーにおける革新性と変革力の欠如は、新しい観客やこれからの市場としての魅力を失うリスクを孕んでいる」と警鐘を鳴らし、そのリスクを回避するための新たなモデルとしてR360の必要性を強調している。

最終的な評価を下すのは、言うまでもなく “顧客” であるファン自身だ。しかし、R360は単なる新リーグの構想にとどまらず、既存の競技システム、選手市場、そしてラグビー文化そのものに変革を迫る、いわば“地殻変動”を引き起こす可能性を秘めている。

その動きは、ティンダルが目標としているF1がグローバルな都市を舞台にブランド価値を高め、LIVゴルフ(男子ゴルフの新リーグ)が伝統的なツアー体系に挑戦した構図とも重なる。いずれのケースも、従来の枠組みに揺さぶりをかけることで新たなファン層と資金を呼び込み、スポーツ産業全体の構造変化を促してきた。

歴史、伝統、プライド、そして商業主義の波。R360は、ラグビーというスポーツが抱える “根源的問い”を、いま、まさに突きつけている。

◆南アフリカの騒乱、ムザンシ・ラグビーリーグ。

批判されることも多いが、保守的でトップダウン型の南アフリカラグビー協会(SAラグビー)は、その統制システムが功を奏し、これまで13人制ラグビー・リーグの国内への進出などを防いできた。

しかし、イギリスのテレグラフ紙によれば、すでに4人のスプリングボックス選手がR360との事前契約を交わしたという。真偽のほどは定かではないが、もしこれが事実であれば、その意味は極めて大きい。これは単に南アフリカ出身選手が他国代表としてプレーするという従来の事象とは性質を異にする。R360は長年SAラグビーが築き上げてきた 、“選手囲い込み” の防波堤を初めて打ち破ったことを意味するからだ。

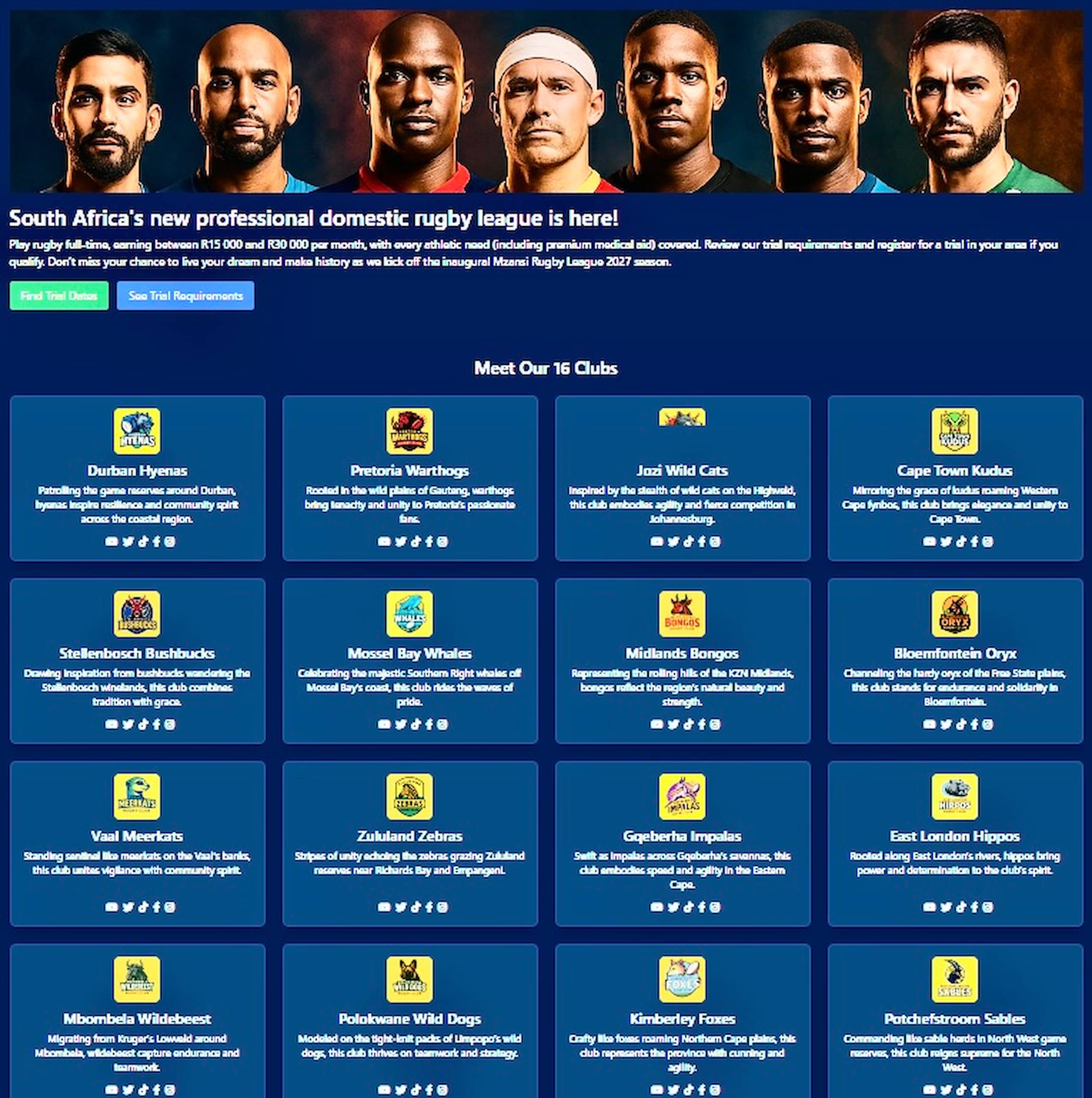

実は南アフリカではR360に加えてもう一つの『反乱軍』が登場している。2025年9月に設立が発表された国内新リーグ、ムザンシ・ラグビーリーグ(MRL)である。

MRLは、元ナミビア代表キャプテンであり、URCのブルズやイングランド・プレミアシップのハーレクインズ、さらには日本のトップリーグ時代のトヨタ自動車ヴェルブリッツでもプレーしたレナルド・ボスマによって創設された。

MRLは南アフリカの9州を拠点とする16チームで構成され、2027年の開幕を予定している。選手には月額1万5,000〜3万ランド(約13万〜26万円)の給与が支払われ、医療費は全額補助される仕組みだ。ボスマによれば、初期の3年間に必要な運営資金はすでに外国投資家から確保済みであるという。

すでに公式ウェブサイトも立ち上げられており、16チームの名称やニックネーム、ホームスタジアム、さらには試合スケジュールまでが公開されている。今後は2026年1月に各チームのスタッフが発表され、同年6月にトライアルを経てドラフトが実施される予定で、そこで選手が正式にスカウトされる計画だ。

ボスマはMRLが決して『反乱軍』ではないと主張している。

MRLの設立理由はあくまで南アフリカラグビー次世代の人材創出にあり、SAラグビーと対立するのではなく、むしろ協力関係のもとで現行の育成システムを補完することにあるという。

というのも、ボスマは、南アフリカの育成システムにおける構造的な空白を問題視している。高校卒業後の選手の進路について、U19やU20といったカテゴリーを持つチームが存在しない地域も多く、年間数試合しかプレー機会を得られない選手が多数に上るという。このためMRLは現役のプロ選手を対象とするものではなく、むしろエリートコースから外れた選手や若手コーチに新たなキャリアパスを提供する場として構想されている。

しかしボスマ氏の主張は、SAラグビーには受け入れられなかった。SAラグビーはMRLを正式な大会として承認せず、「MRLに参加する選手は、SAラグビー傘下のチームでプレーする資格を失う」と警告を発している。

さらに、南アフリカラグビーにおける選手会組織であるMyPlayersも、すべての所属選手に対し「MRLなど非公認組織の大会に参加した場合、SAラグビーから永久追放となる可能性がある」とEメールで通達した。

MRLは、これらの批判と警告に対して強く反発し、SAラグビーおよびMyPlayersを相手取り名誉毀損訴訟を起こした。両者の対立はすでに法的な局面へと発展しており、しばらくは法廷を舞台にした泥沼の攻防戦が続く様相を呈している。

MRLは、R360のようにグローバル規模で利益を追求する構想とは異なり、より小規模で地域密着型の性格を持つ。ボスマの主張どおり、ブルズやストーマーズといったメジャーフランチャイズに所属することはできなかったが、一定の競技レベルでプレーを続けたい選手層に新たな選択肢を提供する試みといえるだろう。

『体制側』であるSAラグビーの立場からいえば、ジュニアやユースレベルの育成体制はすでに確立しており、実際にU19やU20の世界大会でも南アフリカ代表は常に上位に位置している。したがってSAラグビーからすれば「余計なことをするな」というのが本音だろう。

しかしボスマの視点からすれば、その整備された育成システムの “谷間” にこそ、行き場を失い、取り残された選手やコーチたちが存在しているという現実がある。

強大な権力、そして統率力を持つSAラグビーは歴史を見ても、MRLのような新興勢力になり得る試みを排除してきた過去を持つ。古くは前述のラグビー・リーグの国内進出や、1995年のプロ化後すぐに、クリケットのプロ化ビジネスを成功させたオーストラリア人ケリー・パッカードが企てたワールドラグビーコーポレーション、最近であれば2022年に浮上したワールド12sなどが挙げられる。

こうした新しい波をSAラグビーが水際で食い止めてきたことが、果たして南アフリカラグビー全体の発展にとって善だったのか、悪だったのか、その評価は容易ではない。しかし、外部からの異分子を排除し続けた結果、SAラグビーは国内のリソースを一極集中させ、15人制ラグビーの強化に専念することができた。その成果として、スプリングボックスはワールドカップで4度の優勝を果たし、“統制と集中”のモデルがもたらした成功を証明していることもまた、紛れもない事実である。

強大な権力や既存の秩序に対して、それに抗う勢力があらわれる。それは人間社会の常だろう。R360にせよMRLにせよ、これほどまでに『体制側』から批判されても、構想の実現に向けて準備しているのは、単なる利益追求のためではない。少なくとも、その変化を必要としている人々が存在し、そこにラグビーの発展の余地があると確信しているからだ。

『反乱軍』も『体制側』も、それぞれに立場と理念があり、簡単に歩み寄ることは難しい。基本的には保守的な『体制側』からすると、これまで積み上げてきた成功の基盤を変えることは大きなリスクであり、『反乱軍』と接点をもつことさえ拒みたくなるのも理解できる。

しかし、現状維持は永遠ではない。多くのフランチャイズが財務的な限界に直面する中で、これまでのやり方をこの先も続けられると考える『体制側』関係者はほとんどいないはずだ。ティンダルが指摘するように、「変革」はもはや選択肢ではなく、不可避の課題となっている。問題はその変革を、誰が、どの方向へ導くのか、ということである。

いずれにせよ最終的にラグビーの進む方向を決めるのは、需要、すなわち我々ファンの選択である。現時点では、R360やMRLをめぐる動きを見守るほかないだろう。ただ、もし本当に約200名もの選手がR360への参加にすでに同意しているのであれば、一定の期間を区切って実験的に新しいモデルを試すことも、未来への一歩になり得るのではないかと個人的には思う。ラグビー界に変革が求められていることは確かであるのだから。

R360やMRLが新たな道を切り開くのか、それとも泡沫に終わるのか…繰り返しになるが、最終的にその行方を決めるのは、ファンと市場の反応である。

さて、この『反乱軍』の旗はどこへ向かうのか?

【プロフィール】

杉谷健一郎/すぎや・けんいちろう

1967年、大阪府生まれ。コンサルタントとして世界50か国以上でプロジェクト・マネジメントに従事する。高校より本格的にラグビーを始め、大学、社会人リーグまで続けた。オーストラリアとイングランドのクラブチームでの競技経験もあり、海外ラグビーには深い知見がある。英国インペリアルカレッジロンドン大学院経営学修士(MBA)修了。英国ロンドン大学院アジア・アフリカ研究所開発学修士課程修了