2024-25シーズンの大学選手権準決勝を思い出させるような、そんな試合だった。

菅平での試合という、あくまでも「プレシーズンマッチ」のような位置付けの試合とは思えないような強度と、駆け引きが見られた試合だった。

今回は8月24日に行われた40分3本のうち、A戦(帝京28-21明治)に該当するハーフを分析したい。

◆帝京大学のラグビー

【質的に帝京大学のラグビーを見る】

帝京は以前レビューした早稲田との試合でも見られたように、10番の本橋尭也がゲームをコントロールしながら、高い意思統一のレベルでアタックを繰り広げる。

ミスさえなければ相手を必ず崩し切ることができるような、シンプルでいて基本に忠実だからこその強みを持つアタックを得意とする。

しかし、試合を通じて苦戦していたことは否定できないだろう。

試合の入りの20分で見えてくると思うが、この試合の帝京は厳しくエッジと呼ばれるエリアを狙うアタックをしていた。エッジとは主に15メートルラインとタッチラインの間の空間を指し、WTBや走力のあるバックローが主戦場とするエリアでもある。

帝京は、激しく詰めてくる相手のディフェンスシステムに対し、詰めることで生まれる外の空間にいかにボールを運ぶか注力していた。

大きな役割を果たすのは10番の本橋だ。アタックする方向を自身の位置関係で切り替えながら長短のパスを投げ分けて、外の空間を目指している。

特に中盤での攻防の際には、第1のポジションをラックの真後ろに近い位置に移動し、そこから相手のディフェンスラインを見てサイドを切り替えている。

特に効果的に働いていたのは、本橋を起点としたフライパス、相手ディフェンスの頭の上を超えていくようないわゆる飛ばしパスだ。精度も高く、味方が減速することなくボールを受け取ることができる位置に放り込んでいた。

飛ばしパスは浮き球過ぎると相手に容易にスライドして対応されるが、本橋のパスコントロールはちょうど相手の頭を超える分だけの高さで、鋭さによって相手のスライドを許していなかった。

また、毎回飛ばしているばかりでは相手に引いて構えられるパターンもある。そんな中で帝京のアタックラインは表と裏の階層構造を使って、相手のディフェンスラインにくさびを打つように足を止めさせていた。その構造の中で一人ひとりがボールを持ちすぎずに素早いハンドリングでボールを動かすことで、相手を自分に食いつかせながらも、大外で2対1を作ってゲインしていた。

中盤では早い段階でキック選択をしていた点も、非常に合理的な選択と言える。ダイレクトキックなどのミスも散見されてはいたが、ハーフライン近辺まではキック戦略を用いる様子もあり、効果的なエリアコントロールを見せていた。

後半最初のトライは、自陣からのハイボール戦略によって生まれた。大まかな範囲で、うまく盤面を動かしていた。

アタック側にとって最も得点期待値が高くなるエリア、敵陣22メートル侵入時には、FWを使って相手ディフェンスを引き寄せ、BKの展開を狙っていた。ラグビーの基本に忠実なアタックだ。

その中でも特徴を見せていたのはFWのワークレートで、一度ラックができたあとは順目方向、同じ方向にFWが何度も回り込んで激しい接点を見せていた。エッジエリアに入るまではほとんどのFWの選手が回り込むような動きを見せており、一方向に相手ディフェンスを誘導する狙いが見えた。

ディフェンスでは、全体的に精度の高いプレーを見せていた。近年表舞台で注目されている激しく詰めるようなディフェンスをしているわけではないが、相手の深さに合わせてしっかり前に出ることができている。

セットも早く、ラックに対して人数の調整をするフォールディングでも乱れずにディフェンスラインを整備していた。

システムだけではなく、一人ひとりのタックルの質も高く、チョップタックルという相手の下半身のより下方の部分にタックルに入ることで、素早く相手を倒し切っていた。

要所でのブレイクダウンへのプレッシャーも効果的に働いており、相手のチャンスの芽を摘むようなプレーも見られた。

セットピースにも少し触れたい。

スクラムは、かなり安定した部類に入るのではないか。マイボールスクラムでは何度も相手のペナルティを誘発しており、ハンドリングエラーという相手の軽いミスに対して大きな利得を獲得することができていた。

一方でラインアウトは苦戦していた。数値は後述するが獲得率が低く、チャンスと呼べるようなシーンでもミスが見られた。相手のプレッシャーを受け、トライ確率の高いラインアウト起点のアタックを繰り出すことができなかった。

【数値で帝京大学のラグビーを見る】

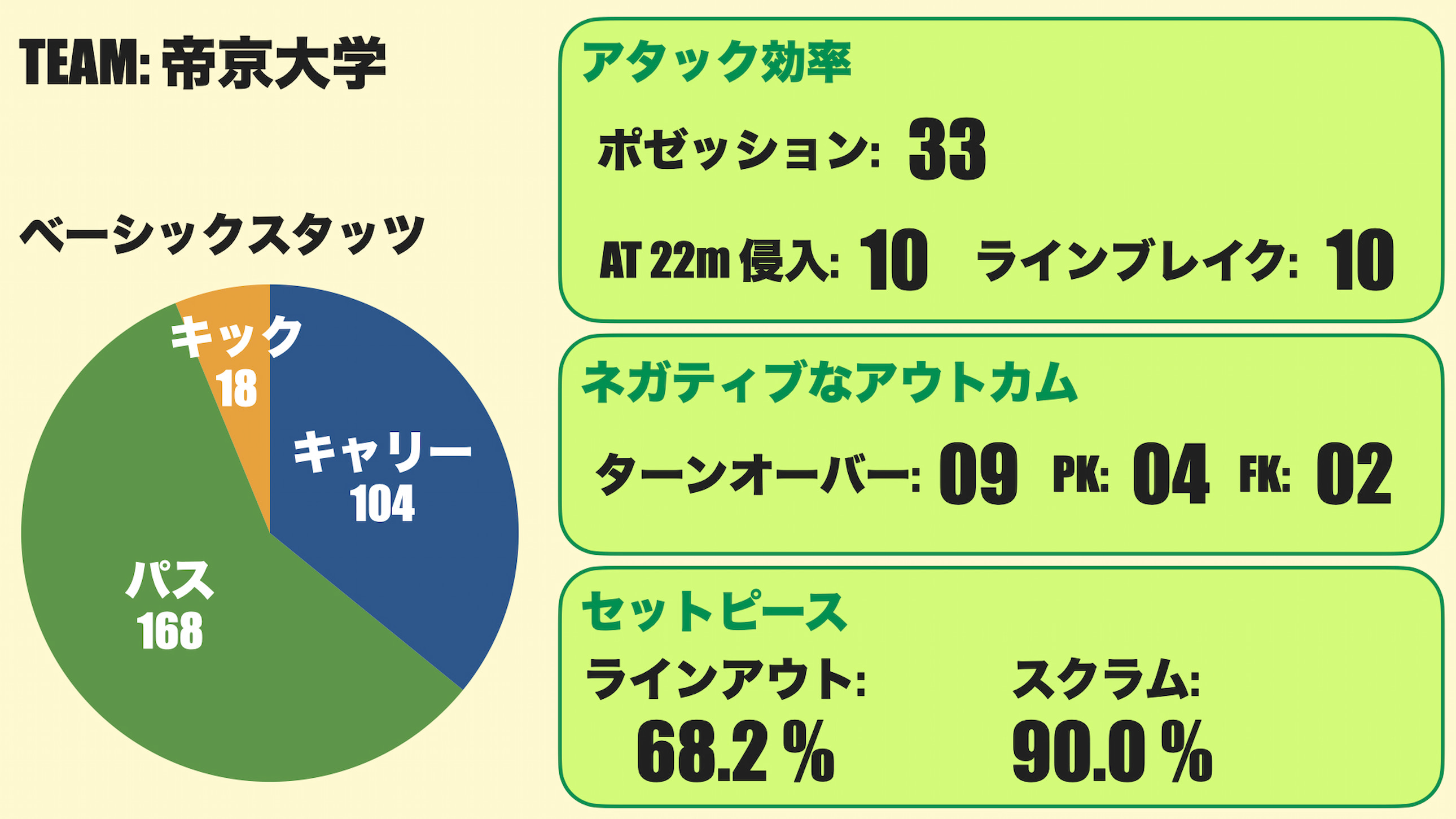

それでは数値的にも見ていこう。まずはベーシックスタッツからだ。

キャリーは104回、パスが168回、キックは18回となっている。キャリーに対するパスの比率は1.57と、一般的な水準の範囲内には収まっている。パスとキャリーのバランスも良かった。

キックの回数に関しては、少し控えめといったところだろうか。キックに対するキャリーの比率が13と、一度のキックを見せるまでにキャリーを13回挟んでいることが分かる。キックではなく継続するフローのアタックを見せていた。

ポゼッションは前後半合わせて33回となっている。内訳を見ると、前半は21回、後半は12回というカウントになった。前半はアタックを繰り返すことができていた。

アタック効率としては敵陣22メートル内への侵入回数が10回、ラインブレイクも10回だ。ポゼッション換算で3回に1回のペースでチャンスメイクできていた。

明治に関しては後述するが、相手のチャンス効率に比べると効果的なアタックを見せていた。相手のペナルティがかさんだ際には効率よく前進を果たしていた。

後半にかけてポゼッションが減少していたことは、少しチェックポイントになるだろうか。明治のキックのペースが早く、交互にポゼッションを保持していたようなシーンが続いていた。結果、ポゼッション数で相手に上回られていた。

ネガティブなアウトカムに関しては、比較的安定した試合運びをすることができたと言える。9回のターンオーバーが気になるが、反則の回数もかなりセーブすることができた。不要な相手の前進を減らしていた。

一方で最も気になるところはセットピースだろう。スクラムは悪くない数値を示しているが、ラインアウトは反省材料だ。22回中7回のミス。敵陣深くでのラインアウトでもミスが見られた。

ラインアウトは一般的に、「最も多くトライにつながる起点」だ。その起点がミスで繋がらないと、単純計算でもトライチャンスを失うことにもつながる。

完全に読まれていたという見方もできる。修正を図りたい。

◆明治大学のラグビー

【質的に明治大学のラグビーを見る】

明治のアタックも、基本に忠実なシンプルな構造が多い。

FWを当て込んでリズムを作り、決定力と展開力に優れたBKで仕留める。言い方を変えれば、非常にわかりやすい。

しかし、そのわかりやすいアタックに脅威を持たせるのが、選手たち個々の強さと技術だ。

いわゆる第1クォーター、最初の20分をはじめとする肝の部分では、明治のアタックはFWの集団によるアタック、ポッドアタックでリズムを出そうとしていた。中盤のポッドの人数比を9シェイプ3人/10シェイプ3人で配置し、ポッド自体の圧力で相手ディフェンスにプレッシャーをかけようとしていた。

しかし、そこに対して強固なディフェンスを見せるのが、この夏の帝京だ。試合を通じて特にFW戦で帝京のプレッシャーを受け、明治のポッドはあまり前に出ることができなかった。

ポッドの時点で前に出ることができないと、前提条件が崩れる。明治のアタックラインはポッドの後方で直線的な構造を作っており、そのまま外方向にボールを動かすか、キックで前方向にボールを動かすか、選択肢が限られた。

第2クォーター、具体的には前半20分時のウォーターブレイクを終えた後、明治は少しアタックの方向性を切り替えたようにも見えた。SHからのボックスハイパント、または10番の萩井耀司や12番の伊藤龍之介からのハイパントの優先順位を上げ、キックからの再獲得を狙うようなフローが見られた。

全員が身長のある選手ではないが、13番よりも外側の選手はハイボールに対して効果的な働きかけを見せていた。タイミングが合えば空中で競り合い、間に合わなければハイスピードのプレッシャーでミスを誘う。

明治が前半に奪った最初のトライがその具体例だ。マークしようとした帝京の選手に対してさらに激しくプレッシャーをかけてボールを再獲得し、そのポゼッションのうちにトライにまで持ち込んでいた。

また、敵陣深く、特にゴールラインに近いエリアでの攻防では明治らしさを存分に発揮していた。ピックゴーでボールを下げることなくキャリーに持ち込み、強みであるFWの働きでトライにつなげていた。

このエリアまで来たときにスコアが担保されているのは、チームのモチベーションを考えても大きい。このエリアにいかに入るかが重要視される。

ディフェンスでは、激しく前に出る、まさに「前へ」を体現するようなディフェンスを見せていた。しかし、激しく前に出ることは万能の武器ではない。帝京はそういった明治の武器に対して対応策を打ってきた。

明治のディフェンスの形は、エッジの選手まで詰めるハイプレッシャーディフェンスだ。相手の選択肢を削り、心理的にも物理的にもプレッシャーをかける。

しかし肝になるのは、多くのシーンで「エッジの選手も含めて詰める動きを見せる」点だ。

詰めるディフェンスは構造的にディフェンスラインの後方を守るBKの選手との連携が重要になる。詰めすぎると、この試合の帝京がしたように、頭を越されるようなボールの動かし方をされる。裏の選手と連携をとりながら、外に大きな空間が生まれないようにポジショニングを調整する。最も外側にいる選手が詰めすぎずに手綱を握る、というのも工夫の一つだろう。

しかし、今回の明治は詰める勢いが少し強かったようにも見えた。相手の10番、本橋のパスで大きく頭を越されて前進を許し、前線の選手が詰めてもパスで外された。結果、エッジでサポートのディフェンスとの1対1のシーンを作られることにもつながっていた。

ゴール前のような「相手の選択肢が減った状況」でのディフェンスでは、その強みを発揮することができていた。もともと明治の選手のディフェンスは強い。選択肢が絞られることで、迷わずディフェンスに向かうことができていた。

オフサイドでペナルティを取られることが何度か見られていたことも、反省材料として挙げられる。必ずしもハイプレッシャーディフェンスそれが原因とは限らないが、位置関係が前に出過ぎていたことも考えられる。予防できるペナルティの類でもあるので、シーズンに向けて修正したい。

【数値で明治大学のラグビーを見る】

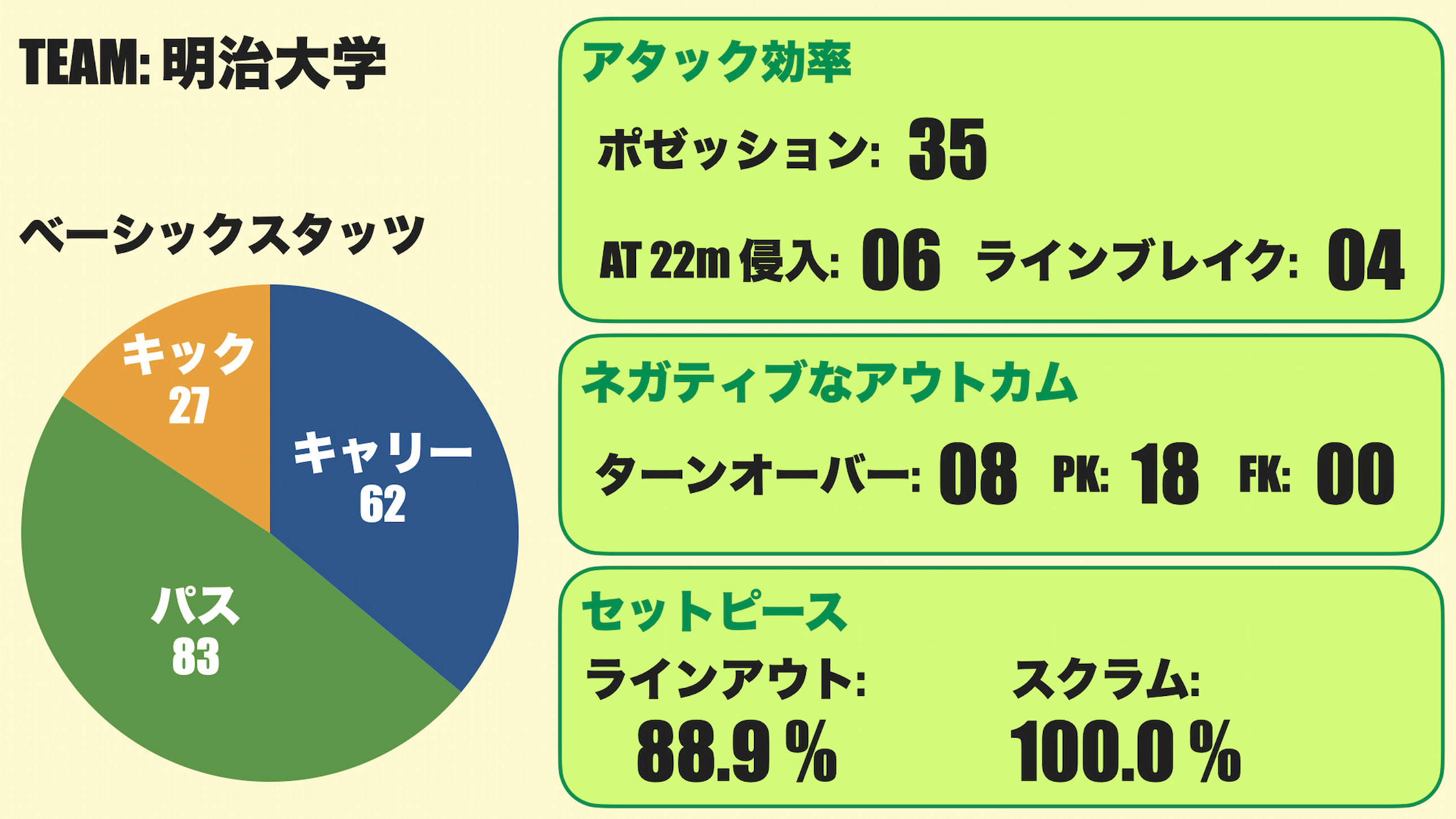

明治のスタッツも見ていこう。ベーシックスタッツからチェックする。

キャリー62回、パス83回、キック27回という数値が見られた。全体的に少ない印象を受ける。キャリーに対するパスの比率が1.34と、パスを刻まない、キャリー重視の結果が示された。9シェイプといったFWの集団によるキャリーが多いとこのような結果となる。明治のアタックは、9シェイプを用いてメリハリをつけていた。

また、比率としてはキックの回数も無視できない。後述するが、ポゼッションの多くがキックを出口としている。キックを再獲得する場合もあるため一概には言えないが、ロングやハイパントを織り交ぜたキック主体のアタックを見せていたように感じられた。

ポゼッションは35回と相手を上回る数値を見せた。しかし、それに対して敵陣22メートル内侵入回数が6回、ラインブレイクは4回と、相手をアタックから崩すシーンはあまり見られなかったように感じた。敵陣深くに入るシーンは、ペナルティ起点で前に出るシーンが多く、中盤から連続的なアタックによって侵入するシーンをもう少し増やしていきたいところだ。

ネガティブなアウトカムとして、ペナルティの回数は無視できない。アドバンテージのみ提示されたものも含まれているが、特に自陣に入られてからペナルティを犯すシーンが目立っていた。前述したようにディフェンスの傾向が前に出るものであり、オフサイドになる可能性が高いシステムだ。しかし敵陣深くでのミスは、スコアに繋がりやすいことは自明。改善が求められる。

セットピースは安定していた。マイボール起点のものであればミスも少なく、確実に確保できていた。ただ、スクラムに関しては中盤まで何度もペナルティをされるシーンがあった。強みではあるが、スクラムが不安定になるとハンドリングエラーの意味合いが変わってくる。こちらも修正が急がれる。

◆まとめ。

シーズン開始まで1か月を切った。帝京と明治が試合をすることになるのは11月16日であり、まだ時間がある。シーズンが始まってからの修正もできるだろう。

帝京は修正力の高いチームだ。おそらく今回の試合で見られた反省材料はきっちりと直してくるだろう。明治は方向性がある程度定まっている。その方向性を保ちながら、修正も果たしたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。