Keyword

第5節(1/19)以来の再戦となった。両チームともに若手をバランス良く配置し、前回の対戦時とはまた違った様相が予想される一戦だった。

◆埼玉ワイルドナイツのラグビー様相。

ワイルドナイツはラクラン・ボーシェーやディラン・ライリーといった主力を一部欠いている。そんな中で若手が出場するようになり、新しいチームの一面も見られた。

【Point 1/選択肢とアングル】

ワイルドナイツのアタックには選択肢が多かったように思う。ボールを持っている選手から、何方向にもパスをする選択肢がある、といった形だった。

1方向に複数人いることもあるし、複数の方向に分かれて選手が配置されていることもある。

特にわかりやすいのは9シェイプに関連したアタックオプションに関して。ゴール前は特に顕著で、ラックに対して多くの選手が別々のコースで走り込んできていた。

それぞれ角度が一緒というわけではなく、一人ひとりが微妙に異なっている。意図したものか結果的なものかは分からないが、この微妙な違いによってディフェンスに対してプレッシャーをかけることができていた。

複数人が同時に走り込むことのメリットは、相手ディフェンスに狙いを絞られにくいといった点と、ダブルタックルを受けづらい点が挙げられる。

この2つは関連している時もある。ラグビーにおいて、1対1の勝負をいかに作るか、または人数の多い状況をいかに作るかは重要だ。

ダブルタックルを受けなければ、ワイルドナイツの選手は高い確率で前に出ることができる。狙いを絞られていなければ少しではあるが姿勢や位置関係的に有利な状況でコンタクトを作ることができる。

また、アングルというのも一連のアタックの中で重要な要素だ。

特に、外側から内に切れ込むような角度で走り込むシーンが多く、FWの選手を中心としたポッドを使ったアタックのシーンで多く見られていた。

ポッドの先頭の選手が少し外に開くようなコース取りをしながら相手に仕掛け、少し外側から味方選手がギャップを狙うようなコースを走ることも多かった。

先頭の選手が少し外に開くことで、一つ外側のディフェンスの選手の意識がその選手にも向くようになる。

そうすると、一つ外の味方の選手が意識から外れやすくなり、アングルをつけながら走り込むことで、より前進しやすい状況を作り出せた。

シンプルな構造ではあるが、ワイルドナイツは連動したこの動きを非常にうまく活用していたように思う。

【Point 2/構造的なアタックフロー】

ワイルドナイツは構造的なアタックもうまく活用していた。特に表と裏に立つ選手から成立する階層構造を作る部分だ。

階層構造は、主にFWの選手で作られたポッドと、その裏に立つBKの選手から成り立っている。アタックラインに深みを出し、階層構造の中で緩急をつけることで相手のディフェンスラインを切ることができる。

特に巧みだと感じたのは、9シェイプとその裏の使い方だ。

注目したいのは、9シェイプのポッドに入っているFWの選手からBKの選手へのパスの部分になる。一般的にはスイベルパスと呼ばれるパスによって裏にボールが運ばれることになるが、ワイルドナイツの選手はこのスイベルパスのレベルが高かった。

個人をあげるとすれば、エセイ・ハアンガナやルード・デヤハーなどだろうか。自らが前進する勢いを殺すことなく、かつ自然な動きで裏に下げるパスを見せていた。

試合を振り返る機会があれば、チェックしてみてほしい。

このパスを含め、階層構造は全体的にうまく活用されていた。裏に立っている選手のバリエーションも多く。ほとんどのBKの選手が裏に立つ機会があった。

野口竜司などは特に自陣22m近辺で9シェイプの裏に立つこともあり、本来のプレイメーカーである齊藤誉哉が少し外側でボールを受けているシーンもあった。

また、各選手がある程度均一化されたレベルでプレーできることも大きい。

この位置にはこの選手がいてほしい、といった縛りがそこまで強く存在せず、結果、誰がどこにいても安定した試合運びをすることができる。

◆トヨタヴェルブリッツのラグビー様相。

トヨタヴェルブリッツも、青木恵斗や小村真也といった、アーリーエントリーで登録された選手も含めた若手が少しずつ出場するようになってきている。

前節では横浜キヤノンイーグルス相手に勝利を収めた。続けて勝利を狙いにいきたいところだったと思う。

【Point 1/接点とアタック構造】

ヴェルブリッツは接点を中心にアタックを組み立てていた。コンタクトの強い選手も揃っている。リーグ平均から見ても上位にランクされるだろう。

そんなヴェルブリッツのアタックはある程度コンタクトありきで、パスを駆使して複雑な動きを作るような形ではなかったように感じる。

ヴェルブリッツの主戦場になったのは、ラックからの距離でいうと中距離、つまりSOやその少し外のレーンのあたりになる。

後述するが、少し長い距離感での9シェイプや、小村を経由した10シェイプといった、ラックから少し遠い位置で接点が起きることが多かった。

ポッド構成は中央に3−2、つまり3人のポッドと2人のポッドが並んでいるような形になる。3人ポッドのアタックに関してはかなり安定していたように思う。接点も強く、サポートも安定していた。

一方で、2人ポッドのシーンは少し不安定だったかもしれない。多くの場合で裏に立つCTBの選手がラックに参加しており、その状況では少しテンポが変わっていたようにも感じられた。

アタックの構造としては、階層構造を作りながらもシンプルなフローになっているシーンも多く、一本のライン上でボールが動いているようなシーンも見られていた。ポッドは構築されているが、その裏を回しているような状況だ。

外に素早く回すという意図が感じられたシーンもあったが、全体的にシンプルになっているように見えた。

また、ワイルドナイツのアタックと比較すると、アングルをつけて走り込む選手が少し孤立気味になっていたように見えた。

個人の判断による部分も多く、いい判断ではあるが、サポートが少し遅れる状況もあったように思う。

【Point 2/モメンタムとオフロード】

ヴェルブリッツのモメンタムは、オフロードから生まれることが多かった。逆に、ワイルドナイツはオフロードを苦手とする傾向にある。

その傾向が重なって効果的なゲインを生み出すことができているシーンもあった。

ヴェルブリッツは前述したように接点を主戦場にしている。コンタクトに強く、前に出ることができる。

前に出られるということは姿勢的に上回っていることで、姿勢が上回っていればラックを介することなくアタックを継続することができる。

そんな中で、オフロードがよく見られていた。

特に後半の逆転を狙おうとする連続アタックの中で見られたものが特徴的だろうか。1対1のコンタクトを狙い、上半身の自由がきけばオフロードを狙っていた。

ディフェンスは、ラックが形成されるたびにある種のリスタートがなされる。セットし直して、あらためて前に出られるようになる。

しかし、オフロードでつながれるとフローをリセットすることができず、ディフェンスラインは流動的になる。そうなると、ワイルドナイツのディフェンスにも綻びが生まれる時があった。

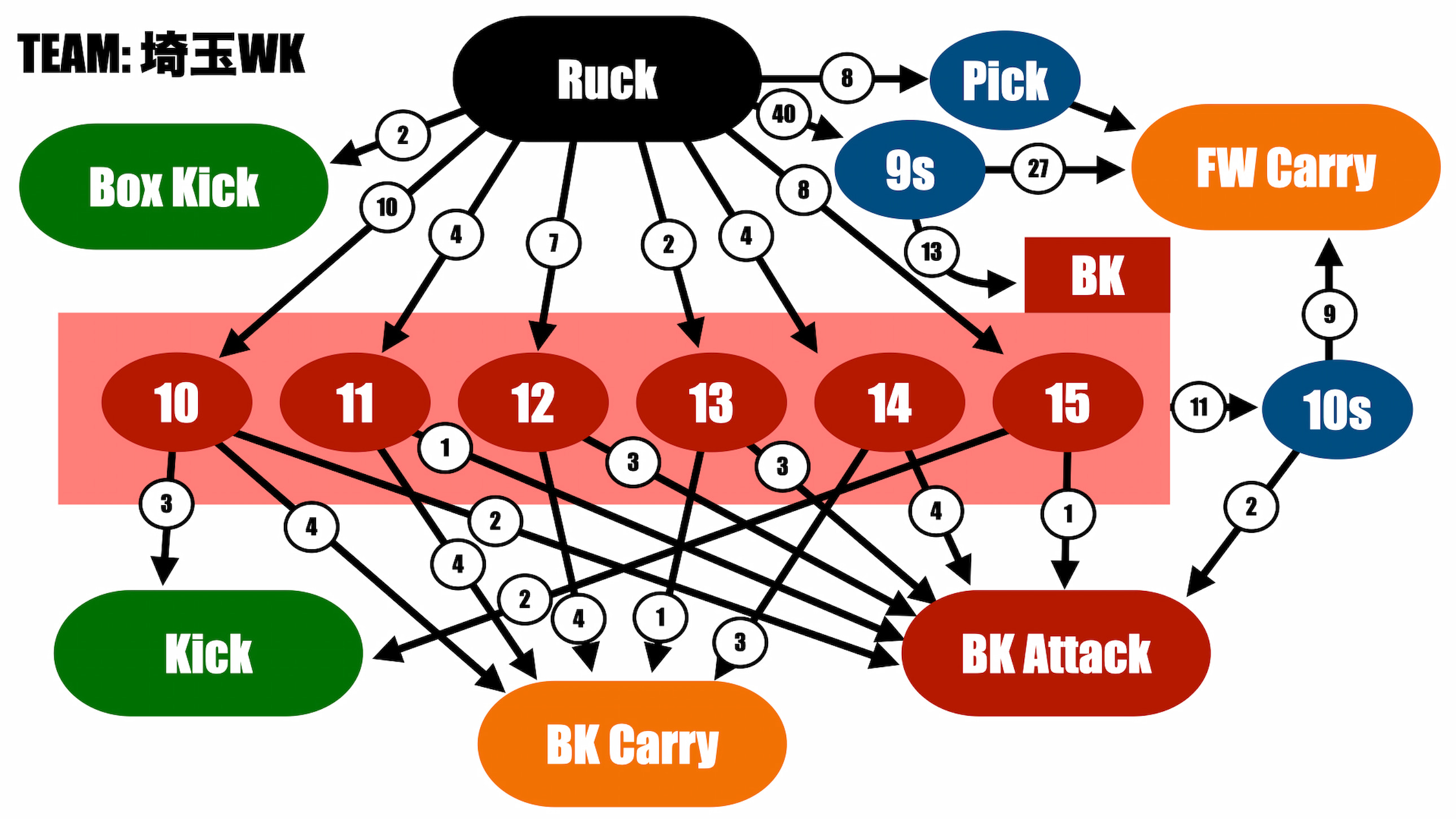

◆プレイングネットワークを考察する。

それでは、今回もネットワーク図を見ていこう。

これはワイルドナイツのネットワーク図だ。以下のようなことが感じられた。

・どの選手からもBKによるアタックへの繋ぎがある。

・ラックからのファーストタッチのバランスがいい。

・9シェイプからの裏へのパスも多い。

今回の試合では、BKの選手のボールタッチのバランスが特によかった。どの選手もよくボールに触れており、各選手のプレースタイルの安定感と柔軟性が感じられた。

特定の位置にいなければいけない選手もおらず、どのフェイズ、どの位置からでも安定したプレーにつなげられるのは大きい。

また最初のポイントでも言及したように、9シェイプから裏へのパス、いわゆるスイベルパスは多く見られていて、かつ安定していた。

9シェイプはすべての選択肢で最も多いオプションだが、ここまでスイベルパスを使った裏のオプションが多いことはそう多くないと思う。

階層構造をしっかり使っている証左である。

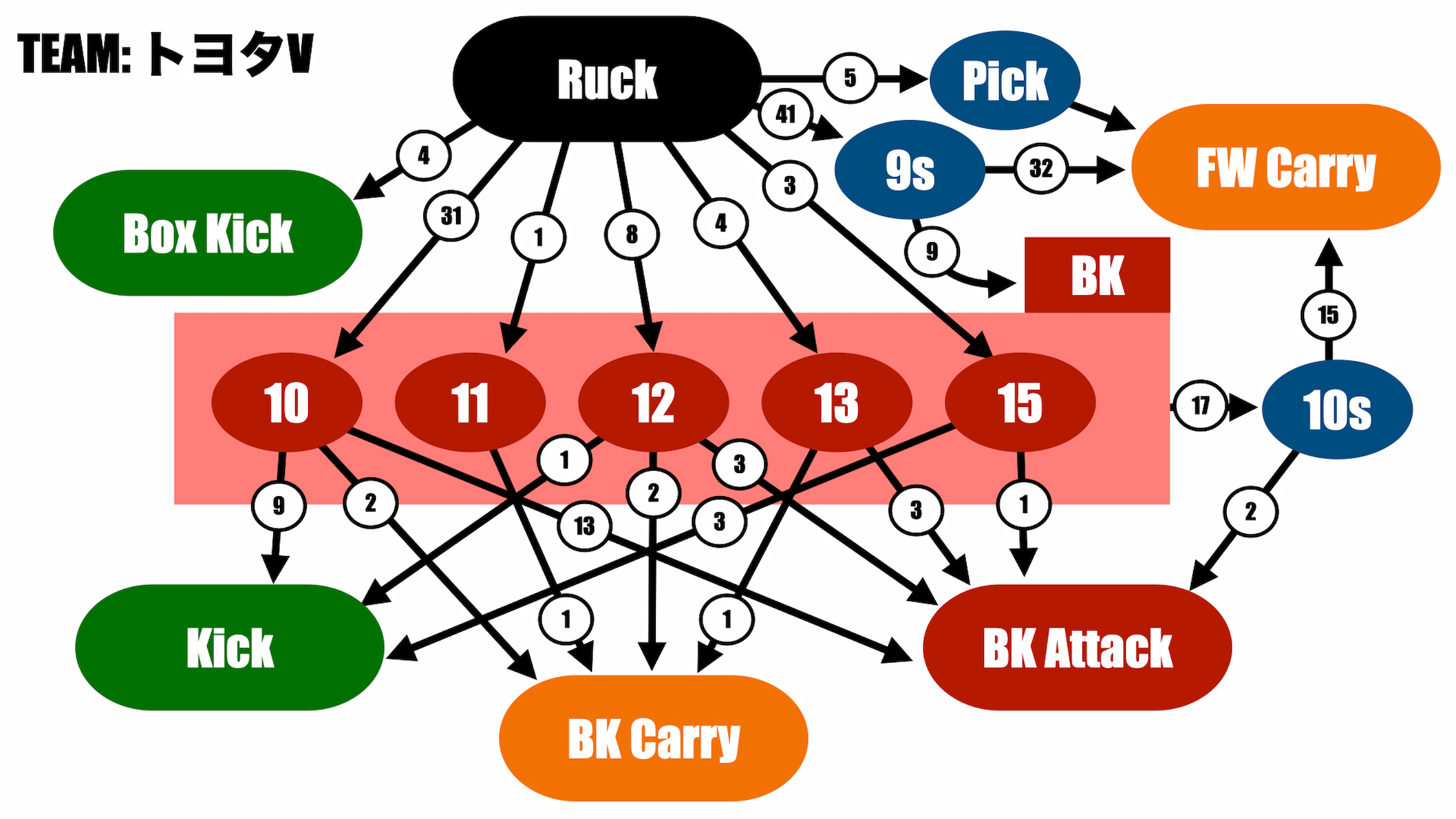

では、次にヴェルブリッツのネットワーク図を見ていこう。

以下のようなことが感じられた。

・(ワイルドナイツと比べると)10シェイプの回数が多い。

・10番のボールタッチが多い。

・12番も展開のキーマンになっている。

数値的には、10シェイプ用いられた回数が多かった。これは2つ目の項目、10番(小村)のボールタッチの多さにもつながってくる。10番起点でアタックを展開していた。

また、12番ニコラス・マクカランもボールタッチが多かった。

完全なプレイメーカーとしてのロールは少なかったと思うが、アタックに際するボールを受けるシーンも多く、キャリー、パス、キックと、バランスよくプレーしていた。

◆まとめ。

今回の試合(55-17でワイルドナイツの勝利)は、第5節に対戦したとき以上の点差とはなった(38-22)。

ただ、ヴェルブリッツが太刀打ちできなかったかというとそのような形ではなく、接点の部分、オフロードの活用といった部分で、十二分に攻撃力が見られていた。

ただ、ワイルドナイツの攻撃力がそれを上回った。

ワイルドナイツはこの試合でプレーオフ進出を決めた。ヴェルブリッツはもう少し順位を上げていきたいところだ。これからも両チームに注目していきたい。

【プロフィール】

今本貴士 / いまもと・たかし

1994年11月28日生。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、「UNIVERSIS」という大学ラグビー分析専門の連載をnoteにて執筆している。